语义三角理论与法哲学的方法论问题:

兼论自然法学派“不义之法不是法”命题的逻辑自洽性(上)

陈 庆

引论

“方法”与“方法论”是西学东渐后的外来译词。这两个词也是中国法学近二十年来的“热词”。但是,少有人知道这两个词在西方思想传统中的本然内涵。所以,有必要澄清“方法”与“方法论”两个词的本然内涵。现代西文中意指“方法”的词如英文method,法文méthode,德文Methode,都是源自拉丁文methodus,后者是古希腊文μέθοδος的音译词。古希腊文μέθοδος本义是“知识之追求”,后引申为“方法”。事实上,古希腊文μέθοδος是一个合成词。它是由介词μετα与名词ὁδός复合而成。介词μετα在这里本义是“伴随”、“进入”,名词ὁδός本义是“道路”,两个词合起来的意思就是“进入道路”。因此,古希腊文μέθοδος最本然意义是“上道”。当我们说“我们掌握了法哲学的方法”,等于说“我们上了法哲学的道”。现代西文中意指“方法论”的词如英文methodology,法文méthodologie,德文Methodologie,都是源自拉丁文methodologia,后者源自古希腊文μέθοδος与λόγος,本义是“关于如何上道的言说”,因为此处λόγος含义是“言说”。通过上述词源分析可知:第一,所谓“方法”与“道”有关;第二,所谓“方法论”指关于“上道”的言说。每门学问都有自己的“道”,因此,每门学问都有自己的“如何上道”问题,“方法”旨在回答“如何上道”问题,“方法论”是关于“如何上道”的言说。所谓“每门学问都有自己的道”,指每门学问都有自己要追求的真理。如果每门学问的“方法”旨在回答“如何上道”问题,而每门学问的“道”乃是真理本身,那么,“方法”的本然意义就是“追求真理之方向指引”。“方法论”乃是关于“求真之方向指引”的言说:它是什么。法哲学的方法指“追求与法有关的真理的方向指引”,法哲学的方法论则是关于前者的言说。

理解法哲学的第一步是理解法哲学所运用的方法论,自然法学派与实证主义法学派各有自己独立的方法,也有各自的方法论。这里所谓的自然法学派指的是托马斯的自然法学派。《牛津法律大辞典》指出,在法理学史上,托马斯的著作能被说成是第一部以体系化方式构建的完备的法哲学。在托马斯那里,柏拉图哲学传统、亚里士多德哲学传统、斯多亚学派的哲学传统、《圣经》里面的律法、罗马法的原则、格拉提安《教令集》以及其他因素都被融合在一起。(【1】)该书关于托马斯在人类法律思想史上的判断合乎历史事实。关于托马斯·阿奎那与自然法学派的关系,西方学界有两个取得共识的命题:第一,托马斯·阿奎那是自然法学派的奠基人(【2】)。第二,托马斯的学说以亚里士多德哲学为其基础。在这里,我们必须注意到托马斯自然法思想与之前的自然法学说的区别,也必须注意到它与之后的自然权利学说的区别。关于前一个区别,列奥·施特劳斯(Leo Strauss)有三个正确的解释:第一,“自然法”在斯多亚主义者那里,首次成为一个哲学主题,但是斯多亚主义者不是将“自然法”首先理解为一个道德或政治哲学主题,而是将其当成自然哲学主题或者说是宇宙论主题;第二,斯多亚主义的自然法思想经过一些重要的限定后,成为基督教学说的重要组成部分;第三,基督教的自然法学说在托马斯·阿奎那的著作中获得完善。(【3】)关于后一个区别,我们必须注意到“自然法学派”与“自然权利学派”关于“自然”的不同理解。以托马斯为代表的自然法学派所理解的“自然(φύσις/natura)”与现代自然权利论者如霍布斯、洛克、卢梭等人所理解的“自然(nature)”,不是同一个物。托马斯接受亚里士多德关于“自然不做无用功(οὐθὲν ...μάτην ἡ φύσις ποιεῖ)”(【4】)命题。但是,现代自然权利论者拒绝亚里士多德关于自然具有目的性的判断。这种拒绝可以从《利维坦》开篇关于亚里士多德目的论的批判中解读出来。

本文的讨论包括三个逻辑环节。首先,讨论亚里士多德—托马斯哲学中的语义三角理论,因为该理论构成了自然法学派的方法论基础。其次,讨论以哈特、拉兹、菲尼斯为代表的法理学家的典型方法论进路。最后,基于语义三角理论,分析上述法理学家在方法论上存在的逻辑问题,并借此澄清自然法学派的本有方法论。本文的论述有两个特别安排。第一,关于亚里士多德文本的引证由两个部分组成:本人的中文翻译与对应的古希腊文文本。第二,关于托马斯文本的引证也由两个部分组成:本人的中文翻译与对应的拉丁文文本。之所以作如此安排,乃是因为此处的讨论既涉及古典学,也涉及哲学,中译本与原文对照形式能为学术同仁提供学术批评的文本基础。

一、亚里士多德关于语义三角理论的论述

(一)关于语义三角的基础文本及其解释

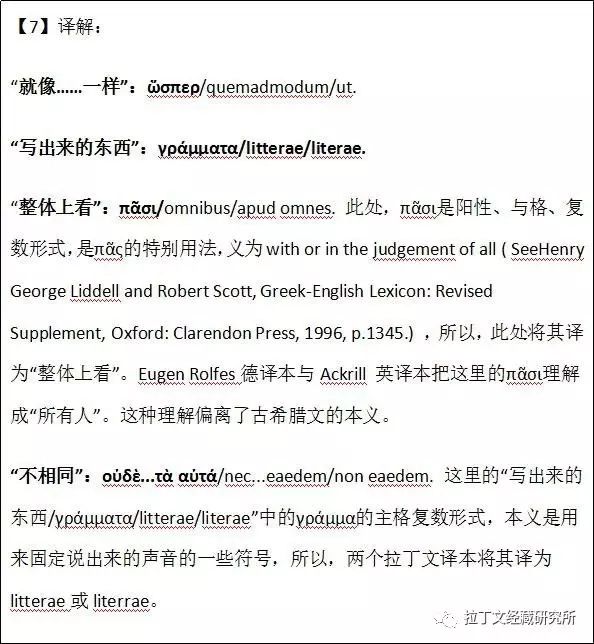

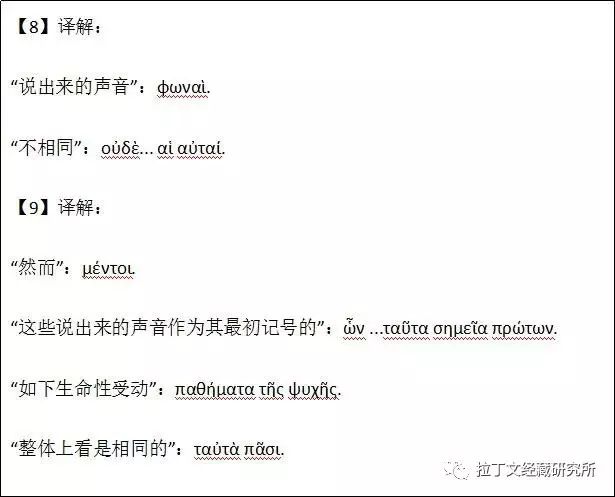

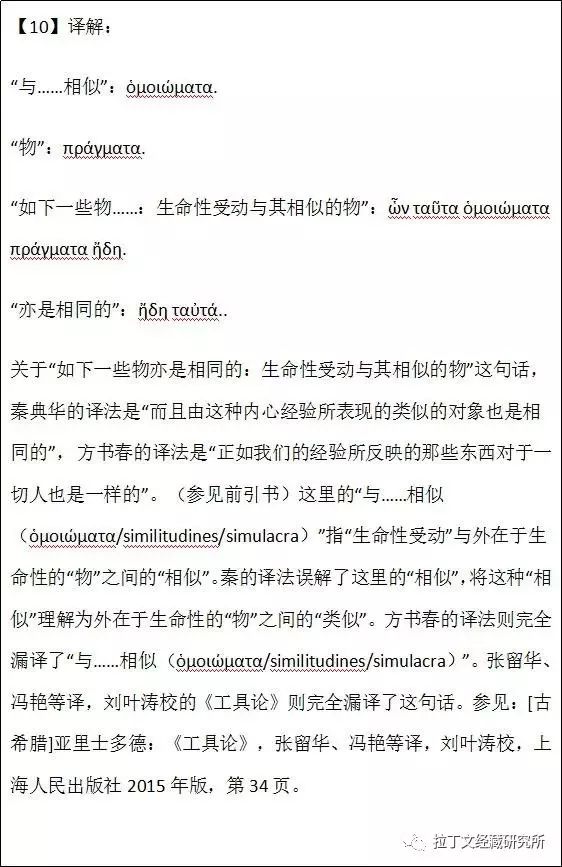

人类的思想是通过言说呈现的。语义三角理论是关于言说的解释,它在亚里士多德的《论解释》一书中,有一个明确的表达:“因此,在说出的声音当中存在的东西,是如下东西的标记:生命性里面的受动。(【5】)所写的东西,是如下东西的标记:在说出的声音当中存在的东西。(【6】)就像写出来的东西整体上看是不相同的一样(【7】),说出来的声音也是不相同的(【8】)。然而,如下生命性受动整体上看是相同的:这些说出来的声音作为其最初记号的生命性受动;(【9】)如下一些物亦是相同的:生命性受动与其相似的物(【10】)。但是,这些问题(【11】)在有关生命性的论述当中(【12】)已有讨论——因为它们属于其他种类的研究。(Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ. καὶ ὥσπερ οὐδὲ γράμματα πᾶσι τὰ αὐτά, οὐδὲ φωναὶ αἱ αὐταί· ὧν μέντοι ταῦτα σημεῖα πρώτων, ταὐτὰ πᾶσι παθήματα τῆς ψυχῆς, καὶ ὧν ταῦτα ὁμοιώματα πράγματα ἤδη ταὐτά. περὶ μὲν οὖν τούτων εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς, —ἄλλης γὰρ πραγματείας·(【13】))

这段话包括如下几个命题。

第一,“在说出的声音当中存在的东西是如下东西的标记:生命性里面的受动。”这里需要解释几个关键概念:

(1)“在说出的声音当中存在的东西(τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν/ea quae sunt in uoce(【14】)”:该概念表明了一种区分:说出来的声音与在说出来的声音当中存在东西。对于言语交流而言,后者才是言语交流所要传达的东西。

(2)“如下东西的标记:生命性里面的受动(τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα/earum quae sunt in anima passionum notae(【15】)/notae passionum quae sunt in anima(【16】))”:此概念蕴含了三个子概念。第一个子概念是生命性。此概念的讨论参见§9。第二个子概念是“受动(παθῆμα/passio)”。此概念与“受动努斯/受动理智(ὁ παθητικὸς νοῦς/Passivus Intellectus/Passive Intellect)”中的“受动(παθητικὸς)”是同根词。但是,在亚里士多德哲学中,παθῆμα与πάθος交替使用,都意指“受动(passio/affectus)”。(【17】)第三个子概念是“生命性里面的受动(ἐν τῇ ψυχῇ παθημα/in anima passio)”,它指的是“努斯/理智(ὁ νοῦς/Intellectus)”实现。

什么是生命性?亚里士多德的解释是:“因此,生命性(【18】)是潜能性地蕴含生命的(【19】)自然体的(【20】)第一实现性(【21】)。但是,这种自然体是由器官构成的(【22】)东西。(陈庆译)(【23】)(Διὸ ἡ ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. τοιοῦτον δὲ ὃ ἂν ᾖ ὀργανικόν.(【24】))”

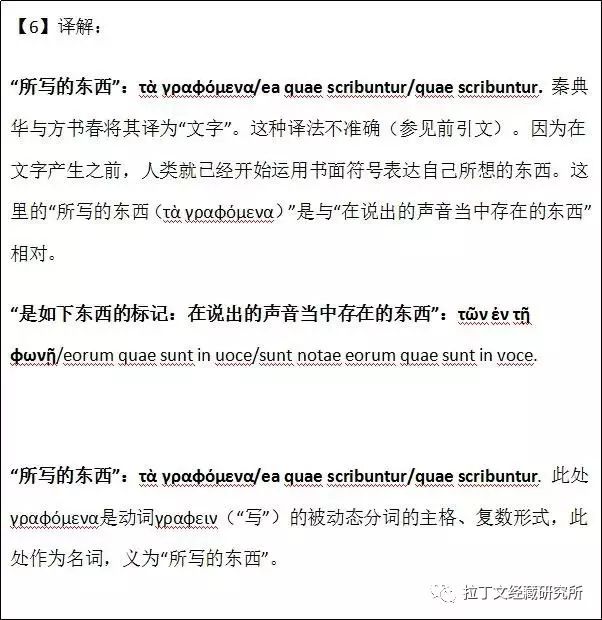

第二,“所写的东西是如下东西的标记:在说出的声音当中存在的东西。”此命题讨论如下两个事物之间的关系:“所写的东西(τὰ γραφόμενα/ea quae scribuntur(【25】)/quae scribuntur(【26】))”与“在说出的声音当中存在的东西(τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν/ea quae sunt in uoce(【27】))”。它们之间的关系是:前者是后者的标记。亚里士多德在这里表达了一个语言哲学的基本判断:在语言交际上,声音优先于文字。这一判断也很好理解:一般人是先学会说话,然后慢慢学会写字,而所写的字是在表达想要表达的声音。(【28】)

第三,“就像写出来的东西整体上看是不相同的一样,说出来的声音也是不相同的。”这是一个类比推理:前提是“写出来的东西整体上看是不相同的”,结论是“说出来的声音也是不相同的”。此句中的“写出来的东西(γράμματα/litterae(【29】)/literae)”是上一句中的“所写的东西”的符号化形式。此句讨论了两种语言交往中的两个符号的特点:第一,文字具有多样性;第二,声音具有多样性。其中的推理关系是:因为文字具有多样性,而文字是声音的符号,所以,声音也具有多样性。当然,这个推理有一个限定:“整体上看(πᾶσι/omnibus/apud omnes)”。

第四,“然而,如下生命性受动整体上看是相同的:这些说出来的声音作为其最初记号的生命性受动。”这句话旨在回答如下问题:文字是声音的符号,声音里面的东西是“生命性受动(παθήματα τῆς ψυχῆς/passiones animae[]/passiones animi[])”的符号,文字与声音整体上看都具有多样性,生命性受动是否具有多样性?亚里士多德的回答是否定的,即从整体上看,这些说出来的声音作为其最初记号的那种生命性受动是相同的。也就是说,同一个生命性受动,可以用不同的声音表达,并由此而产生不同的文字表达。例如,一个中国人与一个美国人看到同一个“太阳”,他们会获得相同的生命性受动,即他们的努斯会理解到相同的东西。但是,中国人会说出“太阳”,美国人会说出“sun”。由此,该中国人会写下“太阳”两个汉字,而美国人会写下s, u, n三个字母。

第五,“如下一些物亦是相同的:生命性受动与其相似的物。”这句话旨在解答三个问题:第一,如果文字是声音的符号,声音里面的东西是生命性受动的符号,而生命性受动必有引起者,这个引起者是什么?第二,这个引起者与生命性受动之间存在何种关系?第三,这个引起者具有怎样的性质?

关于第一个问题,亚里士多德引入了一个术语:“物(πράγμα/res)(【32】)”。原文中的“一些物(πράγματα/res)”是“物(πράγμα)”的主格复数形式。“物(πράγμα/res)”是与“名称(ονομα)”相对的概念。因此,“物”基本内涵是:被命名的对象。引起生命性受动的东西就是“物”。

在回答第二个问题时,亚里士多德引入了一个新术语:“相似(ὁμοιώμα/similitudo(【33】)/simulacrum(【34))”。Boethius的拉丁文译词是similitudo,Iulio Pacio的拉丁文译词是simulacrum。托马斯依据的是Boethius的译本,因此,他是从similitudo角度去理解亚里士多德的“相似”。基于该术语,亚里士多德关于前述第二个问题的解答是:“物”与生命性受动的关系是:生命性受动与“物”相似。“生命性受动与物相似”是《论生命性》(Περὶ Ψυχῆς/De Anima)第三卷的主题。所以,亚里士多德在下一句就提醒读者,如要理解“生命性受动与物相似”问题,就需要参看《论生命性》(Περὶ Ψυχῆς/De Anima)一书。

关于第三个问题,亚里士多德的解答是:虽然文字与声音整体上看具有多样性,但是,生命性受动与作为生命性受动的引起者的物却是相同的。

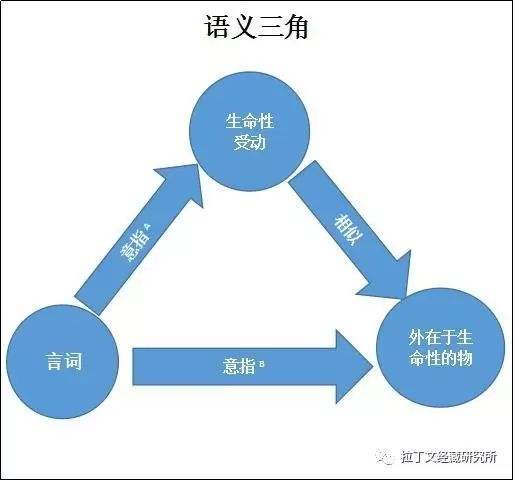

(二)语义三角的内涵

亚里士多德的上述论述阐明了人类在借助于言语认识世界的过程中所蕴含的语义三角:该三角的第一个点由“生命性受动(παθήματα τῆς ψυχῆς)”构成,第二个点由“言词(verbum)”构成,第三个点由“外在于生命性的物(res extra animam)”(【35】)构成。在这个语义三角中,言词(【36】)既意指生命性受动,也意指外在于生命性的物,而生命性受动与外在于生命性的物之间存在“相似(ὁμοιώμα/similitudo)”。言词又区分为说出来的声音与写下来的文字,后者是前者的符号。如果我们将言词与生命性受动之间的“意指(signifare)”命名为“意指A”,将言词与外在于生命性的物之间的“意指”命名为“意指B”,则该语言三角同时蕴含了“意指A”与“意指B”。例如,当我们指着一个“桌子”说“桌子”时,这里的语义三角是这样的:汉语的语音“桌子”是“言词”,该言词既意指我们心里想的东西,也意指我们面前处在现实状态的“桌子”。我们心里想的东西就是此处涉及的“生命性受动”,我们面前处在现实状态的“桌子”就是“外在于生命性的物”。当我们说“这个桌子是旧的”,这就涉及一个更为复杂的语义三角:第一,这里的“言词”包括汉语语音“这”“个”“桌”“子”“是”“旧”“的”;第二,这里的“生命性受动”包括我们心里所理解的一些东西;第三,这里的“外在于生命性的物”包括处在现实状态的某个桌子、某种品质(“旧”)、某种空间远近关系(“这”)、某个数量关系(“个”)、某种存在性关系(“是”)。 语义三角的整体结构图示如下:

二、托马斯关于亚里士多德语义三角理论的解释

(一)基础文本

托马斯关于亚里士多德语义三角理论的解释文本如下:

文本一:“然而,言语与如下说出来的声音有关:基于人类制度而有所意指的声音。因此,按照亚里士多德的观点,生命性受动在这里必然被理解成理智(=努斯)的概念,即名称、述词以及语句无中介地意指的东西。因为不可能存在如下情况:这些名称、述词以及语句无中介地意指一些物自身。这一点表现在意指的自身模式当中:因为“人”这个名称意指从诸单个的人当中抽象出来的“人之自然”。因此,不可能存在如下情况:该名称无中介地意指某个单个的人;正是因为这个原因,柏拉图主义者主张,该名称意指处于分离状态的“人之相”自身。但是,在亚里士多德看来,这种意指,基于其自身的抽象,并非实在地自存着,相反,它存在于纯粹理智(=努斯)当中;因此,亚里士多德必然做出如下论断:说出来声音无中介地意指理智的概念(=努斯的概念),并且,以理智的概念(=努斯的概念)为中介而意指物。(Sed nunc sermo est de vocibus significativis ex institutione humana; et ideo oportet passiones animae hic intelligere intellectus conceptiones, quas nomina et verba et orationes significant immediate, secundum sententiam Aristotelis. Non enim potest esse quod significent immediate ipsas res, ut ex ipso modo significandi apparet: significat enim hoc nomen homo naturam humanam in abstractione a singularibus. Unde non potest esse quod significet immediate hominem singularem; unde Platonici posuerunt quod significaret ipsam ideam hominis separatam. Sed quia hoc secundum suam abstractionem non subsistit realiter secundum sententiam Aristotelis, sed est in solo intellectu; ideo necesse fuit Aristoteli dicere quod voces significant intellectus conceptiones immediate et eis mediantibus res.(【37】))”

文本二:“写出来的东西是说出来的声音的标记;说出来的声音是(生命性)受动的标记;在此种情况下,所考虑的义理是纯粹的、源自制度的义理,而不是任何源自相似的义理;在涉及众多其他标记的场合,亦是如此:如军号是战争的标记。但是,在生命性受动那里,必然要考虑源自如下相似的义理:与所呈现之物的相似,因为生命性受动并非制度性地,而是自然地标示所呈现之物。(Litterae autem ita sunt signa vocum, et voces passionum, quod non attenditur ibi aliqua ratio similitudinis, sed sola ratio institutionis, sicut et in multis aliis signis: ut tuba est signum belli. In passionibus autem animae oportet attendi rationem similitudinis ad exprimendas res, quia naturaliter eas designant, non ex institutione.(【38】))”

文本三:“一个名称所意指的义理,就是与下述之物有关的理智的概念(=努斯的概念):该名称所意指的物。(Ratio...quam significat nomen, est conceptio intellectus de re significata per nomen.(【39】))

(二)语义三角的第一边:言词如何意指生命性受动

1. 何谓言词:语音与言语

如果我们把说出来的声音理解为人类语音,那么,人类语音是“基于人类制度而有所意指的声音(voces significativae ex institutione humana)”(文本一)。按此解释,关于“人类语音”,托马斯提出了三个判断:首先,它是“发出来的声音(voces)”;其次,它是“有所意指(significativa)”的声音;最后,发出来的声音与其意指对象之间之所以有关联,乃是“基于人类制度(ex institutione humana)”。“言语(sermo)”与前述人类的语音有关。在言语这个“属”下面,托马斯区分了三个“种”:(1)“名称(nomina)”;(2)“述词(verbum)”;(2)“语句(oratio)”。这三个拉丁文概念源自Boethius关于亚里士多德《论解释》的拉丁文译本。Boethius将亚里士多德《论解释》中的ὄνομα(【40】)译为“名称(nomen)”,并将其中的ῥῆμα(【41】)与λόγος(【42】)分别译为“述词(verbum)”与“语句(oratio)”。这三个词在英文世界对应的翻译是:(1)ὄνομα=name;(2)ῥῆμα=verb;(3)λόγος=sentence。这里的verb不是我们所理解的“动词”。按照亚里士多德在《论解释》一书中的分析,“名称(ὄνομα/nomen)”与“述词(ῥῆμα/verbum)”存在两个区别:第一,“名称”是无时间性的,而“述词”要附带地意指时间(拉丁文:consignificatio);第二,“名称”本质上是主词表达式,而“述词”本质上是谓词表达式,即“述词”是如下事物的符号:用来言说某个他者的东西。(【43】)按此分析,“苏格拉底是人”中的“苏格拉底”属于“名称”,“是人”属于“述词”。

托马斯遵循亚里士多德的立场,认为这里的“言语(sermo)”可以区分“名称”、“述词”与“语句”,它们“无中介地意指的东西”就是“理智(=努斯)的概念”。

2. “意指A”的两个性质:无中介性与约定性

这里的“无中介地(immediate)”与后面的“以…为中介(mediantibus)”相对。托马斯这里解释了“意指A”的性质:“言语(semo)”意指“理智(=努斯)的概念(intellectus conceptiones)”,这种“意指(significare)”是“意指A”,其特性是无中介性。

在讨论意指A的约定性时,托马斯提出两对概念区分:第一,区分两种“义理(ratio)”:(1)“源自制度的义理(ratio institutionis)”;(2)“源自相似(【44】)的义理(ratio similitudinis)(【45】)”。第二,区分两种标示方式:(1)“制度性(ex institutione)”;(2)“自然地(naturaliter)”。基于上述两对区分,托马斯分析了语义三角所蕴含的制度性与自然性。从“写出来的东西”到“说出来的声音”,再到“生命性受动”的指向,属于意指A。托马斯认为,在意指A情况下,所要考虑到的是“源自制度的义理(ratio institutionis)”。也就是说,当我们用言词来表达我们理智中的概念时,这个表达过程具有制度性。(【46】)

3. 从“意指A”看生命性受动

文本一中的判断中包含了一个模态词“必然”。我们需要注意的是,托马斯强调的不是“生命性受动在这里必然是理智(=努斯)的概念,即名称、述词以及语句无中介地意指的东西”。他所强调是“必然被理解成(oportet...intelligere)”。这种必然性不是一种存在论上的必然性,而是概念把握上的必然性。此处的“理智(intellectus)”对译亚里士多德的“努斯(νοῦς)”,意指最高级生命性。托马斯用“理智(=努斯)的概念”解释“生命性受动(passiones animae)”,然后用“名称、述词以及语句无中介地意指的东西(quas nomina et verba et orationes significant immediate)”解释“理智(=努斯)的概念”。这里的“名称”、“述词”与“语句”指前一句中的“言语”。因此,“理智(=努斯)的概念”指言语无中介地意指的东西。

(三)语义三角的第二边:生命性受动如何与物相似

1. 从生命性受动与物相似角度看生命性受动

从“意指A”看生命性受动,生命性受动就是理智的概念。理智的概念(=努斯的概念)一定是关于某物的概念,而该物又是用某个名称意指出来的。按照托马斯的解释,关于该物的概念,就是用以意指该物的名称所意指的义理。也即是说,托马斯用“义理(ratio)”解释“概念(conceptio)”。这里“一个名称所意指的义理(Ratio...quam significat nomen)”中的“意指(significat)”指意指A,而“该名称所意指的物(res signifcata per nomen)”中的“意指”指意指B。由此,我们可以看出,“义理”是整个语义三角得以运转的枢纽(【47】),因为它同时带出了意指A与意指B。

那么,什么是“义理”?当代分析托马斯主义领军人物约翰·奥·卡拉格汉(John P. O’ Callaghan)将托马斯的“义理”翻译为Intelligible Characters,并就“义理”与“概念”之间的关系,给出了一种托马斯主义立场的解释。(【48】)该解释的要点是:

“义理(ratio/the intelligible character)”就是“以独立而自由的方式考虑到的自然(the nature absolutely considered)”。

“概念(conceptio/conception)”是用来命名“理解的第一次实现(the first act of understanding)”。

“义理”是“概念”的原则或内涵。

什么是“以独立而自由的方式考虑到的自然(the nature absolutely(【49】)considered)”?首先,它是一种自然——外在于生命性的物得以存在的原则。其次,它是被考虑到的自然,即存在于理智(=努斯)当中的自然。最后,这种自然是“以独立而自由的方式被考虑到的”。所谓“以独立而自由的方式被考虑到”指“理智(=努斯)”通过抽象,让“自然”从其所在“物”中独立出来,然后,自由地把握处于独立状态的“自然”。托马斯在《论存在者与本质》一书中明确指出“义理”,即“以独立而自由的方式考虑到的自然”,既不单纯是殊相性的东西,也不单纯是共相性的东西。在“外在于生命性的物(res extra anima)”当中,它是殊相性的东西,但是,在生命性当中,它被接受为共相性内涵。(【50】)

2. 什么是“相似(similitudo)”

从“生命性受动”到“所呈现的物”的指向,属于“相似”。什么是“相似(similitudo)”?约翰·奥·卡拉格汉(John P. O’ Callaghan)有一个解释。(【51】)

约翰·奥·卡拉格汉重申了托马斯的立场:“生命性受动”就是言词所意指的概念,这里的意指指意指A。这是从“意指A”看生命性受动。原文中的the intelligible characters是托马斯的“义理”的英文对译词。理智(=努斯)会因如下“义理(ratio/the intelligible characters)”而自然地“成相(inform)”:结构化并限定物的那种义理。从亚里士多德—托马斯哲学角度看,这种“结构化并限定物的那种义理(the intelligible characters that structure and delimit res)”,就是“物(res)”所包含的本质。“义理”构成“外在于生命性的物”与生命性当中的“理智/努斯”发生关系的纽带。但是,“义理”有两种存在模式。在“外在于生命性的物”当中存在时,它以个体化形式存在,如作为“义理”的人的自然在苏格拉底、孔子等具体的人身上的存在,只能是一种个体化形式的存在。当“义理”在“理智/努斯”当中存在时,它以共相形式存在,它呈现为共相的内涵,如作为“义理”的人的自然在“理智/努斯”中的存在,只能体现为人的概念内涵的存在。(【52】)

所谓“生命性受动”实质上是“外在于生命性的物”所引起的“相似(similitudo)”。所谓“外在于生命性的物所引起的相似”,指外在于生命性的物所具有的自然原则,被“理智(=努斯)”接受,并且使理智(=努斯)得以“成相(in-form)”。所谓“理智得以成相”,指理智从潜能意义上的能理解,变成实现(actus)意义上的理解。

3. “相似”的特性:自然性

从“生命性受动”到“所呈现的物”的指向,属于“相似”。托马斯指出,在“相似”的情况下,所要考虑的不是“源自制度的义理”,而是“源自相似的义理”,但是,这里的“相似”指“生命性受动”与“物”的相似。托马斯借助于“制度性(ex institutione)”与“自然地(naturaliter)”概念区分,进一步解释了为什么是这样:生命性受动是自然地而非制度性地标示其所呈现的物。根据这种解释,“相似”的特性是自然性,而非约定性或制度性。

(四) 语义三角的第三边:言词如何意指物

1. 什么是意指B

“因为不可能存在如下情况:这些名称、述词以及语句无中介地意指一些物自身。这一点表现在意指的自身模式当中:因为‘人’这个名称意指从诸单个的人当中抽象出来的‘人之自然’。因此,不可能存在如下情况:该名称无中介地意指某个单个的人;正是因为这个原因,柏拉图主义者主张,该名称意指处于分离状态的‘人之相’自身。”(文本一)

这部分论述包括如下两层论证与一个解释。

第一层论证:因为“人”这个名称意指从诸单个的人当中抽象出来的“人之自然”,所以,“人”这个名称不可能无中介地意指某个单个的人。该论证隐含的前提是:“人之自然”与单个的人不是同一种东西。

第二层论证:假设“名称、述词以及语句无中介地意指一些物自身”命题为真。如下命题是真命题:“‘人’这个名称不可能无中介地意指某个单个的人”。该命题与前一个假设相互矛盾,所以,前一命题为假。所以,“不可能存在如下情况:这些名称、述词以及语句无中介地意指一些物自身”。

一个解释指关于柏拉图主义实在论的解释:“正是因为这个原因,柏拉图主义者主张,该名称意指处于分离状态的‘人之相’自身。”这里的“这个原因”指“不可能存在如下情况:这些名词、述词以及语句无中介地意指一些物自身”。

上述第二个论证的结论回答了“意指A”与“意指B”的不同:“意指A”是一种无中介性的意指,而“意指B”不是一种无中介性的意指。

2. “意指A”与“意指B”的内在关联

“但是,在亚里士多德看来,这种意指基于其自身的抽象并非实在地自存着,相反,它存在于纯粹理智(=努斯)当中;因此,亚里士多德必然做出如下论断:说出来声音无中介地意指理智的概念(=努斯的概念),并且,以理智的概念(=努斯的概念)为中介而意指物。”(文本一)

这部分包括两层含义:托马斯首先反驳柏拉图主义的实在论,然后解释“意指A”与“意指B”的内在关联。

托马斯在这里对“意指B”的存在模式作了一个区分:“实在地自存着(subsistit realiter)”与“存在于纯粹理智(=努斯)当中(est in solo intellectu)”。这里的“实在地(realiter)”是指“在理智活动之外”。柏拉图主义者认为,“意指B”的存在模式是第一种情况。亚里士多德—托马斯哲学反对这种柏拉图主义主张,认为“意指B”的存在模式是第二种情况。其根据在于:在“意指B”当中蕴含了一种“抽象(abstractio)”。所谓“抽象(abstractio)”指从各种具体的事物中,提取出某种一般性的东西的活动。因为在“意指B”当中蕴含了从各种具体的事物当中,提取某种一般性的东西的活动,而这种活动是由纯粹理智(=努斯)完成的,所以,“意指B”只可能“存在于纯粹理智(=努斯)当中(est in solo intellectu)”。

托马斯已经证明“意指A”是一种无中介性的意指,而“意指B”不是一种无中介性的意指,并且,“意指B”只能存在于纯粹理智(=努斯)当中。如果“意指B”不是一种无中介性的意指,而是一种有中介性的意指,那么,它蕴含了何种“中介”?托马斯重申了亚里士多德的立场:“意指B”所蕴含的中介就是“意指A”所蕴含的“理智的概念(=努斯的概念)”。也就是说,“说出来声音…以理智的概念(=努斯的概念)为中介而意指(=意指B)物(voces significant...eis mediantibus res)”。

为什么“意指B”所蕴含的中介就是“意指A”所蕴含的“理智的概念(=努斯的概念)”?

因为“意指B”的存在模式是“存在于纯粹理智(=努斯)当中(est in solo intellectu)”,这意味着,离开了“纯粹理智(=努斯)”,就谈不上“意指B”的存在。“纯粹理智(=努斯)”的实现是在“纯粹理智(=努斯)”当中出现了“理智的概念(=努斯的概念)”。所以,如果“意指B”蕴含了某种中介,“意指B”是存在于纯粹理智(=努斯)当中,理智的概念(=努斯的概念)的出现代表了纯粹理智(=努斯)的实现,那么,“意指B”所蕴含的中介就只能是理智的概念(=努斯的概念)。

如果“意指B”所蕴含的中介就是“意指A”所蕴含的“理智的概念(=努斯的概念)”,那么,“意指A”就蕴含了语用性:“意指A”所蕴含的“理智的概念(=努斯的概念)”,决定了“意指A”所蕴含的“言词”如何意指(=意指B)“外在于生命性的物”。

3. 意指B的特性:约定性

意指A具有约定性,“相似(similitudo)”具有自然性,那么,意指B具备何种性质?约翰·奥·卡拉格汉(John P. O’ Callaghan)基于托马斯的文本,就语义三角所涉及的约定性与自然性,给出了一个更为明确的解释。(【53】) 约翰·奥·卡拉格汉所讲的signification1与signification2 就是本书中的“意指A”与“意指B”。他用“约定性”解释“意指A”的“制度性”,并重申了生命性受动与物之间的“相似(Similitudo/Similitude)”所具有的自然性。同时,他进一步证明了“意指B”的约定性:因为“用语言表达的术语(the vocal term)”与“概念(the concept)”之间的意指,即意指A,是约定的,而意指A所蕴含的“概念”是“用语言表达的术语”意指“外在于生命性的物”的模式,所以,意指B也是约定的。

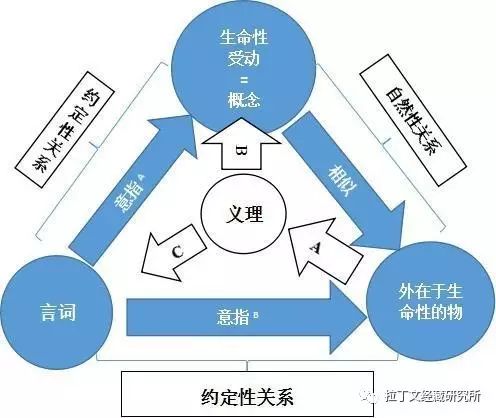

(五)语义三角的中枢:“义理”

如果“义理”既是“理智的概念(=努斯的概念)”的内涵,又是结构化并限定“外在于生命性的物”的东西,而“理智的概念(=努斯的概念)”同时连接着“意指A”与“意指B”,即它属于“意指A”,同时又作为“意指B”的中介,那么,“义理”构成了整个语义三角的中枢。John P. O’Callaghan持相同观点。(【54】)

由此,语义三角的结构与性质可以图示如下:

说明:

A:外在于生命性的物蕴含义理。

B:义理构成概念的内涵。

C:义理决定了言词在意指B关系中的用法。

(六)“意指A”与“意指B”的两种模式限定:单纯地与有条件地

在语义三角中,“意指A”存在一种意指模式限定:“单纯地思考(considerare simpliciter)”与“有条件地思考(considerare secundum quid)”,“意指B ”也存在两种模式限定:“单纯地说(dicere simpliciter)”与“有条件地说(dicere secundum quid)”。这里的“单纯地”的同义词是“独立而自由地”。“单纯地”与“有条件地”相对。

所谓“单纯地思考”,指以如下关于物的“义理”为根据的思考:“物自身的种相(species)所蕴含的本然义理(propriam rationem suae speciei)”。(【55】)“种相”这个词源自拉丁文动词“观看(specere)”。因此,从词源角度看,“种相”是作为对象的“物”被“理智/努斯”观看到的东西。亚里士多德—托马斯哲学认为,“受动理智/受动努斯(intellectus possibilis/ὁ παθητικὸς νοῦς/Passivus Intellectus)”接受感觉到物所蕴含的所有“种相”(【56】)。“能动努斯(ὁ ποιητικὸς νοῦς/Intellectus Agens/Agent Intellect)”对接受到的种相进行主动加工,最后所获得的就是“理解(intelligere)”,后者代表“理智/努斯(intellectus/ νοῦς)”的实现。从语义三角角度看,“单纯地思考”意味着“意指A”所蕴含的概念,包含了物的种相所蕴含的本然义理;而“有条件地思考”则意味着“意指A”所蕴含的概念并没有包含物的种相所蕴含的本然义理。

“单纯地思考”与“有条件地思考”这两种“意指A”模式,衍生出两种“意指B”模式:

“单纯地说”;

“有条件地说”。(【57】)

以在“单纯地思考”情况下所形成的概念为中介而形成的意指B,是“单纯地说”。以在“有条件地思考”情况下所形成的概念为中介而形成的意指B,就是“有条件地说”。

【20】“自然体的”:σώματος φυσικοῦ。古希腊文σῶμα表示“体”,σώματος为该词的单数属格形式,所以译为“体的”。两个拉丁文译本对应的翻译是corporis。Φυσικοῦ是φυσικός(“自然的”)的中性、单数、属格形式,限定同样是单数、属格形式的中性名词σῶμα(“体”)。关于“自然体的/σώματος φυσικοῦ”,两个拉丁文译本之间存在字面上的翻译分歧。托马斯所用拉丁文译本的译法是corporis physici,Ioanne Argyropylo Byzantio的晚期拉丁文译法是corporis naturalis。分歧指向“自然的/ φυσικοῦ”的翻译:前者将其译为physici,后者将其译为naturalis。这种翻译分歧是字面分歧。因为physicus是对古希腊文φυσικός(“自然的”)的拉丁文音译词,而naturalis是古希腊文φυσικός(“自然的”)的拉丁文意译词,它们都是意指“自然的”。Willy Therilerdie德译本的译法同Ioanne Argyropylo Byzantio的拉丁文译法。

【21】“第一实现性:ἐντελέχεια ἡ πρώτη。古希腊文ἐντελέχεια的本义是“实现目的并保持着目的之实现的状态”,所以,此处将其译为“实现性”。托马斯所用的拉丁文译本将其译为actus primus,Ioanne则将其译为primus est actus perfectioque。这两种译法都是不准确的。因为actus(“实现”)是与potentia(“潜能”)以及habitus(“习性”)对应的概念,此处,亚里士多德谈论的是actualitas(“实现性”)。可能是Ioanne意识到actus不足以解释ἐντελέχεια,所以,自己在译文中增加了一个词perfectioque(“以及完善”)。

【23】汉语学界长期以来将亚里士多德的ψυχή(anima/Seele/Soul)译成“灵魂”。这种译法误解了ψυχή(anima/Seele/Soul)本来内涵。因为亚里士多德所谓ψυχή(anima/Seele/Soul)意指所有“潜能性地蕴含生命的(δυνάμει ζωὴν ἔχοντος)”自然体所拥有的一种性质。“生命性”这个词最能表达这种性质。因此,本文用“生命性”一词翻译亚里士多德的ψυχή(拉丁文:anima;德文:Seele;英文:Soul)。此问题在拙作《托马斯章句疏证》(人民出版社2017年版)中有详细讨论。

【24】 Aristoteles, De anima, II. 1, 412a25-26.

【25】同【14】。

【26】同【16】。

【27】同【14】。

【28】 John P. O’Callaghan, Thomist Realism and the Linguistic Turn: Toward a More Perfect Form of Existence, University of Notre Dame Press, 2003, p.16.

【29】同【14】。

【30】同【14】。

【31】同【16】。

【32】同【14】。

【33】同【14】。

【34】 同【16】。

【35】如果言词所意指的对象不是生命性之外的东西,而是生命性之内的东西,那么,这里的“外在于生命性”意味着:理解者将自我作为被理解的对象,由此区分理解者与被理解者,通过这种区分而走向理解者与被理解者的同一。

【36】此处verbum指广义语言符号,即包括说出来的声音,也包括写下来的文字。同时,此处verbum既包括后文中的“名称”,也包括“述词”。

【37】Sancti Thomae de Aquino, Expositio Peryermeneias, lib. 1 l. 2 n.5.

【38】 Sancti Thomae de Aquino, Expositio Peryermeneias, lib. 1 l. 2 n. 9.

【39】 Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae I, q. 13, a. 4, co.

【40】Arist. De Intepretatione, II.16a19.

【41】 Arist. De Intepretatione, III.16b16.

【42】 Arist. De Intepretatione, IV.16b26.

【43】Aristotle and J. L. Ackrill (ed.), Aristotle's Categories and de Interpretatione, Oxford: Clarendon Press, 1963, p.118.

【44】 此处“相似(similitudo)”是亚里士多德ὁμοιώμα的对译词。“源自相似的义理(ratio similitudinis)”中的“相似”是一个名词。

【45】此处ratio institutionis与ratio similitudinis都包含了一个“属格”结构,我把这种属格结构理解为“源自”关系。

【46】约翰·塞尔(John R. Searle)的集体意向性(collective intentionality)理论、构成性规则(constitutive Rules)理论(即“X counts as Y in C”)以及制度事实(institutional facts)理论,也都力图解释这种制度性。See John R. Searle, The Construction of Social Reality, The Free Press, 1995, pp.31-59.

【47】同【28】,第39页。

【48】同【28】,第31页。

【49】Absolute本义是“独立而自由的”,因此,absolutely涵义是“以独立而自由的方式”。

【50】同【28】,第39页。

【51】同【28】,第36-37页。

【52】同【28】,第39页。

【53】同【28】,第36页。

【54】同【28】,第39页。

【55】Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 66 a. 3 co.

【56】 Sancti Thomae de Aquino, Contra Gentiles, lib. 2 cap. 59 n. 3.

【57】 Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 66 a. 3 co.

西南大学拉丁文经藏研究所

聚焦法学精神、学术思想、前沿时事;旨在传播法界言谈、分享法学文萃、启蒙社会共识,致力做讲方法、识时务、有情怀的公众号!微信号:frontiers-of-law