文丨陈思航,北京外国语大学

前一阵,资料馆又一次放映了臭名昭著的让-吕克·戈达尔的电影《狂人皮埃罗》。放毕之后,各色讨论群内又是一阵“妄图攻克戈神又一次失败”的呼声。

狂人皮埃罗 Pierrot le fou (1965)

我记得第一次观看《狂人皮埃罗》的时候,也是在资料馆,迟到的人源源不绝地从两旁的过道走上二楼的座位,在屏幕微微的荧光下,宛如朝圣。全片放毕,掌声稀疏,睡着的观众比醒着的多,看来大多“受洗”失败了。戈导似乎很擅长玩这样的“意识蒙太奇”(看一半睡着,醒了继续看)。

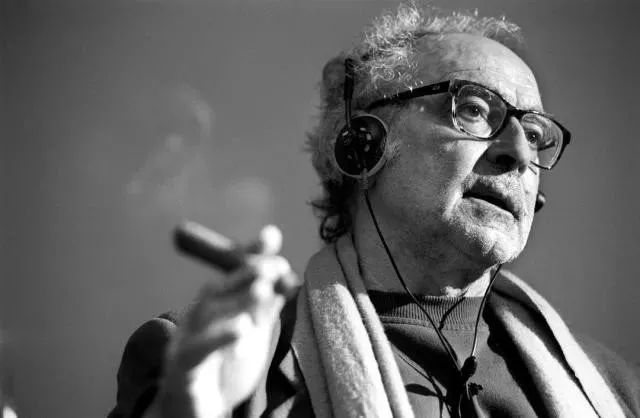

当年的观众也同我们一样。在1968年,戈达尔参加美国南加州大学的影展活动,有一位观众这样提问道:“似乎你的电影越来越抽象了,不知道你可不可以解释一下……”我想,绝大多数观看他的作品的观众都很想提出这样的问题。

但戈达尔这样答道:“对不起,我恐怕回答不了这个问题,因为我看不出具体和抽象之间有什么区别。”

那么,我们应该如何理解戈达尔呢?我们该如何定义戈达尔的坐标?他的想法似乎永远在变化,他的电影序列或许在所有的大师中最不连贯、最多波折。

新浪潮至今的斗士

从最初从影时,那批颓丧而浪漫的电影——《筋疲力尽》、《随心所欲》、《法外之徒》(观众们最容易理解的作品序列),直到1968年《周末》之后,他从商业院线“消失不见”,转而拍摄《不列颠之音》、《东风》等一系列政治现代主义电影。

1972年,他重新拍摄了一部商业电影《一切安好》,但这部电影很快被他同年拍摄的《给简的信》加以批判。

此后,他使用录影技术拍摄了《此处和彼处》(1974),为法国电视台制作电视节目《传播面面观》(1976),甚至为第三世界国家莫桑比克制作了电视节目《南北对抗》(1976-77)……

精疲力尽 À bout de souffle (1960)

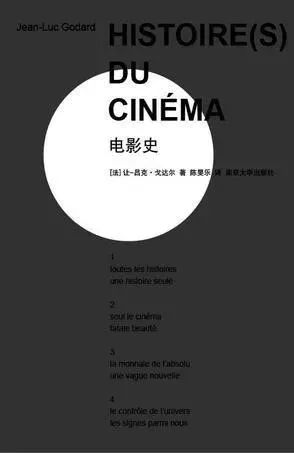

当学者们想用新画意主义框定他的《受难记》(1982)、《李尔王》(1987)时,他拍摄了一系列令人眼花缭乱的“电影史”(这部作品的书籍版的中文译本最近出版,纸墨带有浓重的异味,颇有戈达尔所热衷的间离效果)。

直到今天,作为“新浪潮五虎将”的最后一位斗士,他仍旧在不停地战斗。我曾在2016年参加过央戏举办的戈达尔研讨会,据法国电影学者阿兰·贝加拉说,他曾在近几年去过他的工作室,看到他埋头于一系列最前沿的电影设备中,向他展示用最近获取的技术手段制作的影像。

在央戏的礼堂内,我随为数不多的观众一同观摩了他的《我们的音乐》(2004),他优美的影像一如既往地前卫、晦涩,一如既往地与众不同、与己不同。正如他自己所述,“每一部电影都是处女作”。那么,他究竟是和什么在战斗呢?

我们的音乐 Notre Musique (2004)

形式的批判性:为革新电影观念而战

看戈达尔的每一部(尤其是晚近的)电影,我们都不禁惊呼:“卧槽,电影还能这样拍?”但正如在开头举的那个具体与抽象的例子那样,戈达尔总会微微一笑,给出这样的答复:“喔?不然电影应该怎么拍?”

看过《筋疲力尽》的观众都知道,他“无意间”发明了惊人的“跳切”手法,亦即两个镜头之间突兀的剪辑,忽略空间、时间的连续性。除去这种手法所创造的清新、自由的观感,所暗示的不安定状态之外,它也是与好莱坞的连贯性剪辑相对立的。

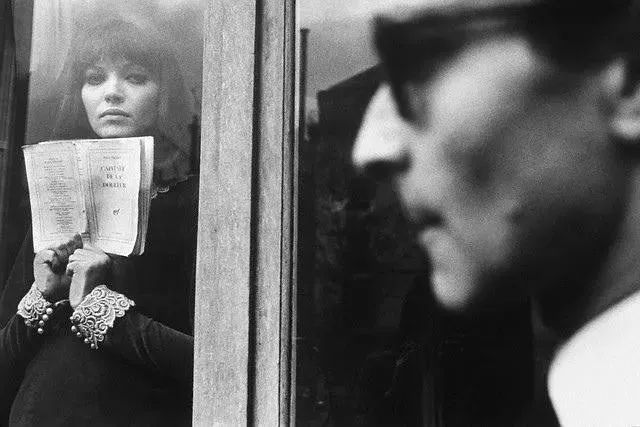

精疲力尽 À bout de souffle (1960)

好莱坞通过180度原则、视线匹配等手法,创造出一个天衣无缝的幻境,使观众融入其中,而戈达尔的跳切却让观众不断地抽离电影世界,与银幕保持距离,鼓励他们对影像进行思考。

作为所谓的“现代主义电影作者”之一,他的影像却带有后现代式的平面化特质。这一特点在《已婚女人》中被运用得炉火纯青。在这部作品中,女性的身体被切割成碎块,呈现出平面化的特写镜头。这种破碎的影像与片中的广告、商品的意象相互应和,形成对沦为消费品的女性影像的自我反讽。

已婚女人 Une femme mariée (1964)

这种平面化同时也是对意义的抽空。对他来说,拍电影常常不是做加法,而是做减法。1978年,他在蒙特娄讲演时,提到了《狂人皮埃罗》的拍摄过程。

他说:“电影对我而言,倒是在去除镜头前的一切东西:玛丽安、安娜·卡列尼娜、一个小侏儒、越南,反正当时从我脑中闪过的一切,都必须先去除,然后再看看留下些什么东西,或是稍后再将之呈现在电影上。”

狂人皮埃罗 Pierrot le fou (1965)

同样,在南加州大学,一位观众提问道:“《轻蔑》中涂得十分鲜艳的塑像有什么含义呢?”

他答道:“没什么意思。那些是希腊神像。通常我们看到的希腊神像都是白色的,但在古希腊时期神像上涂着鲜艳的色彩。所以我把它们涂上了颜色,来提醒人们这些塑像在古希腊时代是这样的,就这么简单!”

蔑视 Le mépris (1963)

这虽然是一个玩笑,但意义的抽空能让影像最大限度地向观众开放。可以说,每一部戈达尔的作品,都是他与观众共同合作完成的。或许这也是看戈达尔的电影,为何如此费劲的原因——为了这部电影的完成,你也得出自己的一份力。戈达尔提供的常常是启示性的影像,观众自身的思辨水平,自然也会影响到电影的观感。

无论是跳切,还是平面化镜头,都令我们联想到布莱希特的间离效果。戈达尔的电影观无疑受到这位戏剧家的巨大影响。创造间离效果,意味着打破作品的幻境,让读者不是融入作品,而是与作品拉开距离,从而能更好地思考作品与自身。

内容的批判性:为弱势群体而战

在1968年之前,不少戈达尔的作品已经涉及了政治批判,如《小兵》、《中国姑娘》、《周末》等(在他得知中国人并不喜欢《中国姑娘》时,他曾一度十分焦虑)。我们很难忘怀《周末》中那个用于讥刺资产阶级的长镜头,展现了无奇不有的堵车场面。

如果戈达尔看到它被化用在《爱乐之城》的开头,尖锐的批判性被好莱坞的歌舞升平消解殆尽的时候,可能会气得语无伦次吧。

周末 Weekend (1967)

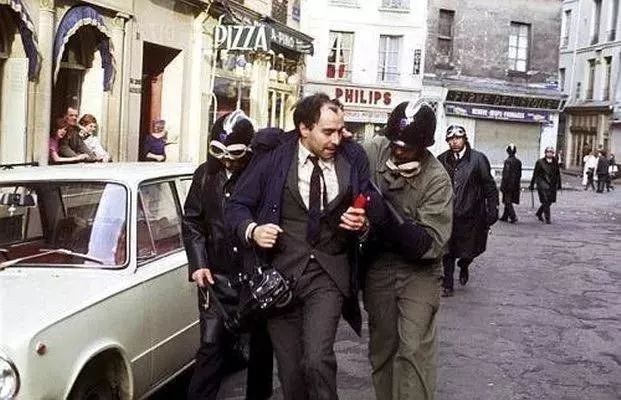

1968年爆发五月动乱之后,他开始拍摄更为严肃的政治电影,并成立了“吉加-维尔托夫小组”。虽说我们很难将戈达尔的作品划定在不同的时期内,但是,1968年后的“消失”必然是一个明确的分水岭。

他的电影小组取维尔托夫这位“电影眼睛论”创立者的名字,就是为了继承他的衣钵,以电影为眼来审视这个世界。

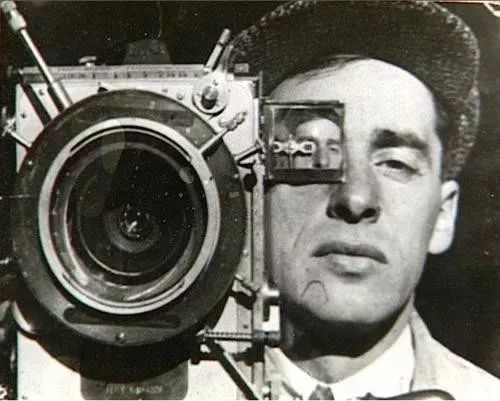

苏联导演、电影理论家 吉加·维尔托夫 Dziga Vertov

他永远是与时俱进的。无论是《中国姑娘》所关照的毛主义、《远离越南》的越南战争、《已婚女人》《第二号》(1975)中的女性主义、《南北对抗》等作品的第三世界问题……直到晚近作品中的萨拉热窝战争,他的镜头从来不曾离开过这个世界。

在七十年代,他的声影制作社甚至受聘为莫桑比克政府的顾问,还将自己为这个国家所作的研究发表在《电影手册》杂志上。

中国姑娘 La chinoise (1967)

他将对弱者的关照付诸实践,他的叛逆与他的悲悯并不矛盾。

在他的《我们的音乐》中,来自特拉维夫的法籍犹太人Olga在耶路撒冷的一个剧院中抱着一个箱子,问在场的以色列人是否有人愿意与她一起为了和平赴死,却得到了所有人的沉默。她在放光人质之后,被狙击手击毙,事后发现那个箱子中没有炸弹,只有书本。

我们的音乐 Notre Musique (2004)

制作的批判性:为质疑电影生产分配方式而战

或许,他最为与众不同的一点,正是他在制作上的批判性。正如戈林·麦凯波所述,“在1968年之后,他拒绝以传统的方式来制作影片。拒绝传统的电影生产、分配系统。”吉加·维尔托夫小组提出的口号正是:“问题不在于拍政治电影,而在于政治化地拍电影。”

正如戴锦华教授在评论姜文的《一步之遥》时所表述的,这部作品对资本主义的批判,建立在用金钱堆出的资本主义影像奇观之上,这或许是绝大多数批判资本主义的电影作品所绕不开的问题。

一步之遥 (2014)

在1972年,戈达尔在阿尔卑斯山下创立了声影制作社,使用录影技术拍摄电影,试图创立全然不同的发行观念。这一制作社的运作模式是接受不同需求的客户订单录制节目,形成手工艺式的制作模式。

更惊人的是,他在拍摄那一套《电影史》时,从各处收集了30个小时的影像资源,事后十分失望,因为竟然没有人起诉他,他无法在法庭上大肆控诉万恶的资本主义知识产权制度,无法指出为何作者不该享有影像的所有权……我想,戈达尔应该会对今日中国的盗版影像与字幕组现象大肆赞扬吧。

电影史-1A 所有的历史 Histoire(s) du cinéma: Toutes les histoires (1989)

毋庸置疑,戈达尔的作品是先锋的,观念是极端的,他似乎总是走在我们的前面。但是,我想我们需要这样一位电影观念的质问者,当我们沉浸在梦工厂创造的奇境中时,我们或许应该想一想,电影只该是这样的吗?或许电影也可以是那样的?

我们可以用南加州大学讨论会上一段观众与戈达尔之间的对话来结束这篇文章,它完美地展现了他的怪杰本色:

观众:……是的,但给我们的感觉是现在你对政治的激情已经远远超过了你对人的激情。

戈达尔:不,不是这样的,因为对生活一无所知,所以我向电影中去寻找答案。而因为电影记录生活,所以我从中认识了生活。现在我发现这两者是并存的。

观众:但人们去看你的电影是为了看电影。

戈达尔:我想要改变这一点。我不希望人们用看其他电影的方式来看我的电影,这一点需要改变,这是我们的首要任务……这并不只是拍一部电影这么简单——这就是为什么我认为大学里开设电影课程十分重要,或许这样就是就可以改变现状。

观众:你的意思是你想要改变观众?

戈达尔:呃,我在试图改变世界,是的。

参考书目

(虽然依据戈达尔对版权的观点这不该存在)

《戈达尔:影像、声音与政治》,戈林·麦凯波,湖南美术出版社

《戈达尔访谈录》,大卫·斯特里特,吉林出版集团有限责任公司

《电影的七段航程》,让-吕克·戈达尔,台湾远流出版社

视频推介 | 古天乐,当今最具人气老干部系的墙头。他不仅是少女杀手、烂片大户,还拥有无数个神秘身份,霸气又禁欲,连奇爱博士尹珊珊都入坑了!

推荐 | “幕味儿”公号有偿向各位电影达人约稿。详情见:求贤