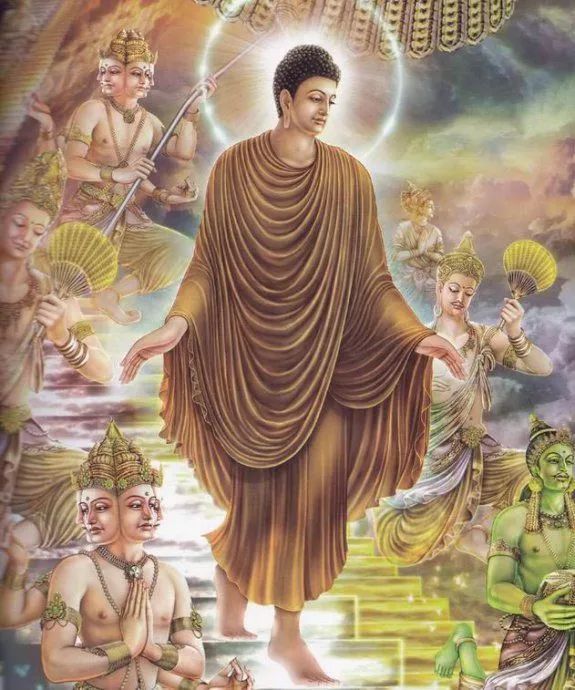

昨天是农历四月初八,佛陀的诞生日。

让我们来

回顾释迦牟尼佛教化的一生。

释迦牟尼

佛是三界的导师,四生的慈父。

其一生所揭示的佛法真理,

和应众生根器所施设的种种教法,

在二十一世纪的今天,

仍引领着有缘众生开示悟入佛之知见,

自觉觉他。

我们鲁班人依佛而修,遵佛而行。

佛教的创始人释迦牟尼(Scikyamuni)是娑婆世界的教主,也是贤劫第四尊佛,名悉达多(Siddheirtha),姓乔答摩(Gautama),“释迦”,是种族名,“牟尼”,是明珠,喻圣人,释迦牟尼是佛教徒对他的尊称,意为释迦族的圣人。由于“释迦”有能的意思,“牟尼”有仁、寂、忍等意,故早期也曾译为能仁、能寂、能忍等。

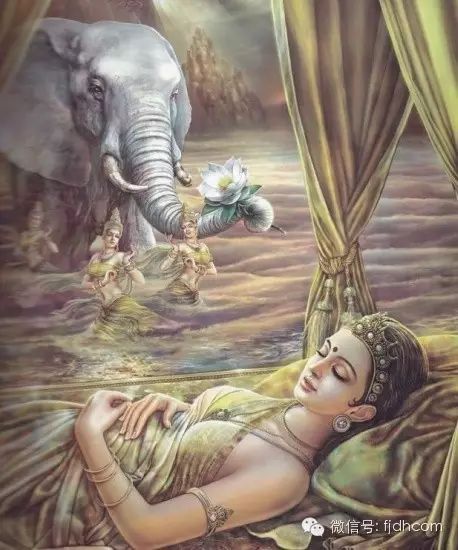

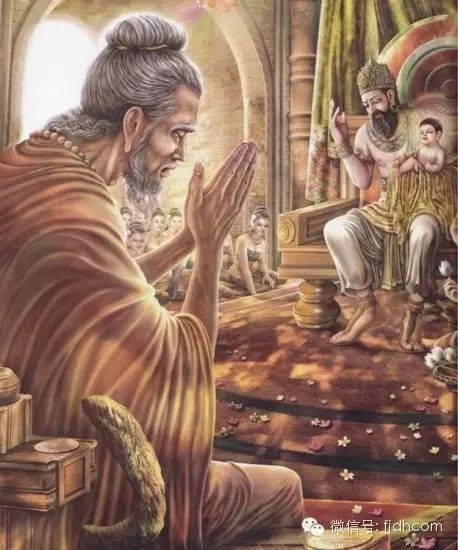

1、佛陀的降生

佛陀诞生于西元前六二三年〈相当于中国的周襄王三十年〉的四月初八日,父亲是迦毗罗卫城的城主净饭王;母亲摩耶夫人是拘利城公主。夫人梦到一头六牙白象而受孕。

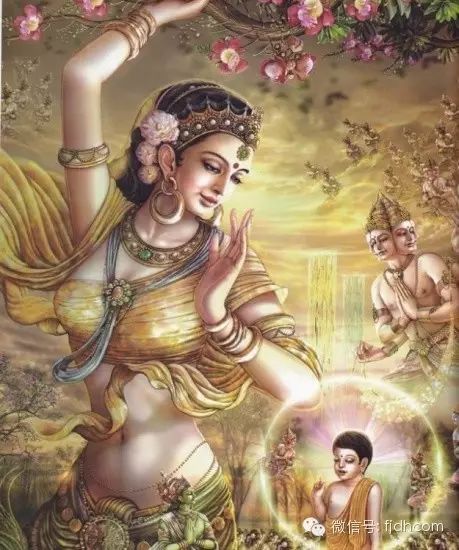

临分娩时依照俗例,要返回娘家拘利城去。途中经过蓝毗尼园,她看见一棵无忧树,花朵盛放,正想伸手采摘,太子便诞生了。太子向东西南北方向各走七步,一手指天,一手指地为自己授记:“天上天下唯我独尊!“

摩耶夫人那时年过四十,身体衰弱,生了太子七天后便去世。从此,她的妹妹波阇波提夫便负起了抚育太子的责任。

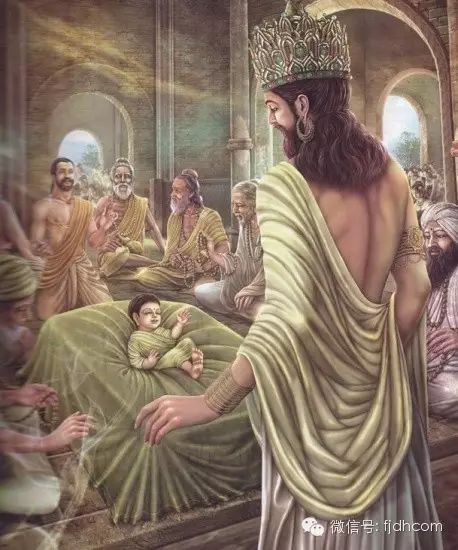

净饭王晚年得子,后继有人,心中很欢喜,于是和有德望的婆罗门商议,为太子取名乔达摩.悉达多。

当时,有一位隐居的修道者阿私陀,到来为太子占相,预言太子将来,若是在家,便成为转轮圣王;若是出家,必为觉者。净饭王闻说,不禁愁恼,深恐儿子他日会出家。

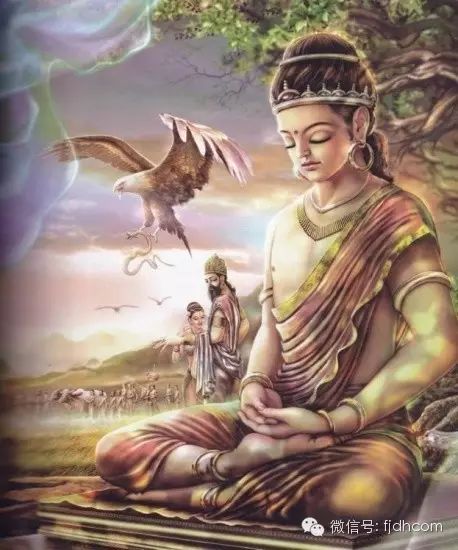

2、童年的生活

太子由七岁开始,每天须研习经典;年纪稍长,又要学习骑、射、剑击等武艺。他虽然于文、武二途都渐渐得到很高的造诣,但他最喜欢的,还是思索人生的奥秘:

生命从何而来?

人生真正的目的是甚么?

生命的尽头有没有归宿?

这些人生问题,就算哲学家也不易解答,年轻的悉达多太子自然也难免迷惘起来。

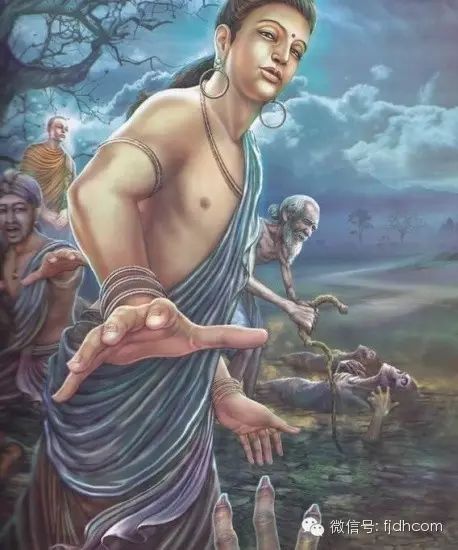

有一天,净饭王携太子到郊外游览。太子看到农人们在田中耕种,烈日晒背,满身泥浆,十分辛苦;耕牛拖着笨重的犁耙,弄得皮破血流,行动稍慢即遭鞭打;在翻开的泥土中,有些小虫受了伤,小鸟看到,便飞下来争啄。

在大自然里,万物弱肉强食。小虫死,小鸟得而生存。生和死,互相依附。每个生命都是极短暂的,最后更不免要死亡。

悉达多太子在绿油油的树荫下端坐默思,慈悯的心顿生,而厌患世间的意念也深深地印在他的脑海中。

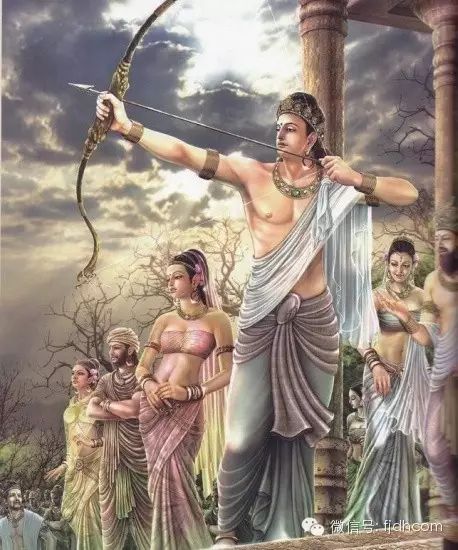

3、

太子的婚姻

随着岁月的消逝,净饭王由于年迈力衰,希望太子能继承王位,又忧心阿私陀的预言实现,所以在太子十九岁的时候,通过比武试艺,娶了聪明贤淑,端丽无双的拘利城的公主耶输陀罗为妃。

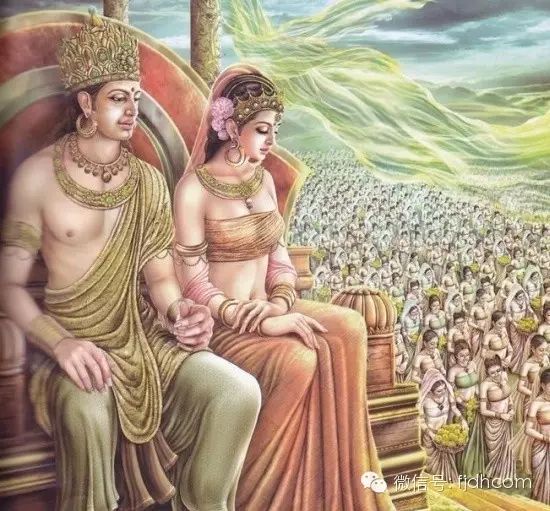

4、奢华的生活

父王为太子筑了寒、暑、温、三时的宫殿和美丽的花园,又挑选了不少宫娥彩女来侍候他,希望透过奢华的生活享受使他不要生起出家的念头。

欢乐的日子,如行云流水般过去。但这并不是太子所要追求的理想生活方式。

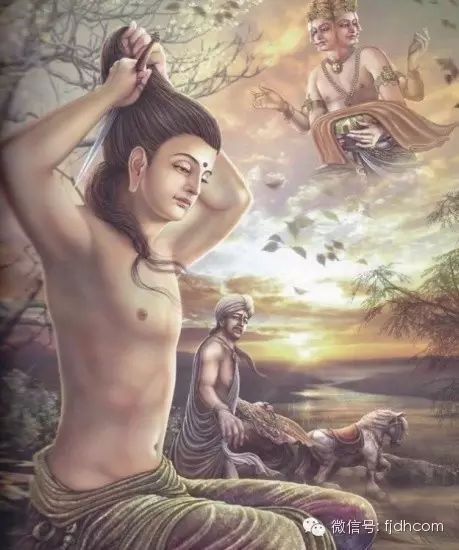

5、毅然出家

稍后,太子得到父王的同意,带着侍从出游,在东门看见曲背贫困的老人;在南门看见痛苦呻吟的病人;在西门看见送葬中的死人,他看见了这些人生不可避免的苦难,不禁向随从说:

「我非脱离这老、病、死的痛苦不可!」

不久,太子来到北门,遇见了一位修梵行的沙门;这时太子看见他高雅的仪容,又听到他说出自己的出家,是为求脱离老、病、死的痛苦,不禁连声赞许。

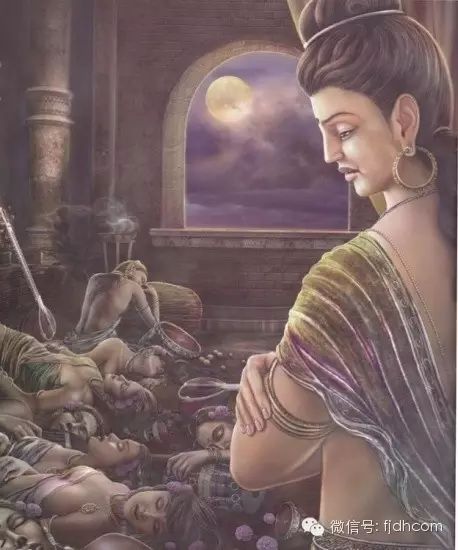

自此之后,太子渴望出家修道。宫中的一个夜晚,太子看到晚宴后宫女们横七竖八的倒在地上睡觉,完全没有白天艳丽的容貌,对繁华的假相越来越心生厌倦!

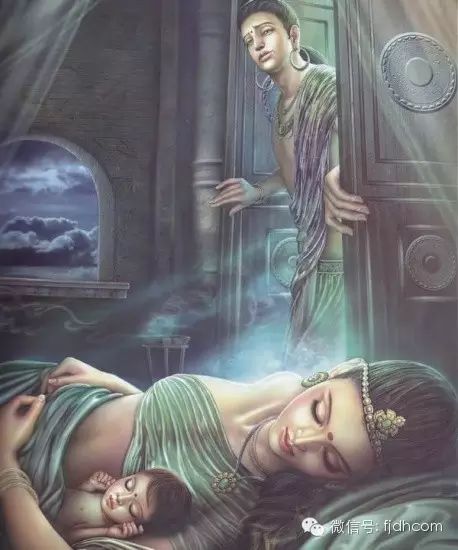

就在二十九岁那年,他的儿子罗睺罗诞生了。在一个午夜,他看了母子一眼,却不愿再被亲情所系,决志出家修道。

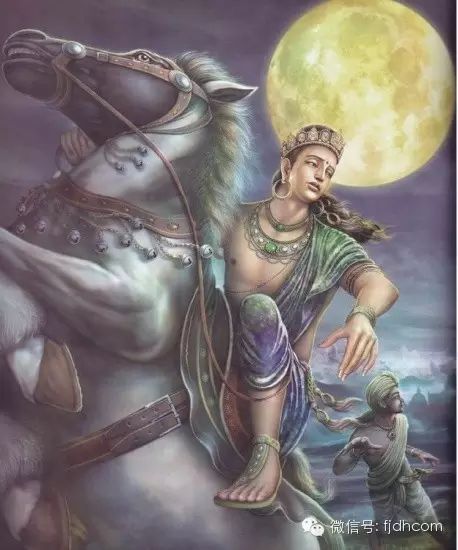

他带着侍从,跨上白马,悄悄出了王宫,向城外驰去,然后进入一座森林,割断长发,脱去服饰,换上袈裟,又遣走侍从。悉达多太子从此成为一个修道者了。

6、访求道法

太子离开森林,再继续向东南行,到毗舍离城附近拜访修道者跋伽婆。他在苦行林中,看到许多修苦行的人,用种种奇怪的方法来折磨自己的身体。他们以为只要这样做,来世便可生天,享受快乐。但是不合理的「苦因」,又怎能得到合理的「乐果」呢?

太子认为这种方法,决不能解脱生死,所以住了一晚,便离开了。

7、拒绝回宫

当净饭王听到太子已经出家的消息,心中很悲痛,立即派遣宫中亲信和大臣去追劝太子,他们远远看见太子在一棵树下端坐静思,便上前劝他回宫,太子回答说:

「我出家,是要解脱生、老、病、死的痛苦。立志坚定,决不回宫。」

朝臣无奈,只好留下憍陈如等五人,陪伴太子学道。

8、婉辞让位

太子继续向南行,渡过了恒河的急流,来到摩揭陀国,在首都王舍城托钵。居民看到他的风姿,赞叹不已。

国王频婆娑罗知道了,便请他入宫相会。当国王见到他的庄严容貌,听到他的深妙哲理,大为折服,恳切地要求他留下来教化人民,而且愿以王位相让。

但太子一心寻求解脱生死之道,坚决地谢绝了国王的美意。

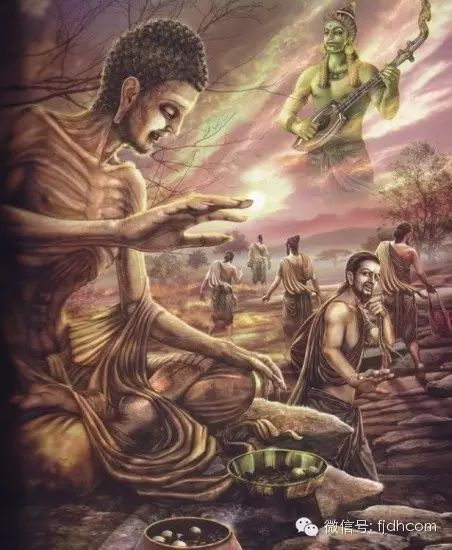

9、修持苦行

太子来到王舍城附近的一个林谷,拜访两位著名的宗教大师阿罗逻和郁陀罗,两人认为修道的方法是:应先出家,托钵为生,修习禅定。

太子留在这里好几个月,禅定境界修得很高,但对解脱生死之道,仍无所得,只好离去。

辞别以后,太子来到尼连禅河边,迦耶山的南面,会合了憍陈如等五人,便在那里同修苦行,静坐沉思。

太子每日或隔日进食一麻一米,后来还七日才进食一次,这种刻苦的生活,使他身体消瘦,皮骨相连;一直度过了六个年头。

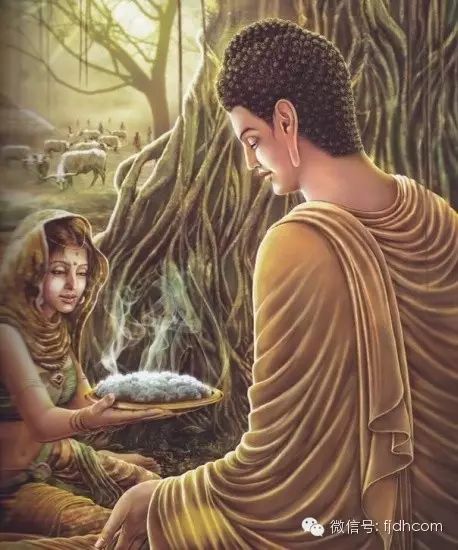

10、放弃苦行

六年的苦行,仍未能解脱生死。太子无奈,只好放弃这种修行,走进尼连禅河去沐浴,洗涤身上的积垢,还接受牧牛女乳糜的供养,因此身心的健康都逐渐恢复。

随伴他的憍陈如等五人,却误会他的道念不坚,悄悄地离开他,走到波罗奈国鹿野苑去继续修他们的苦行。

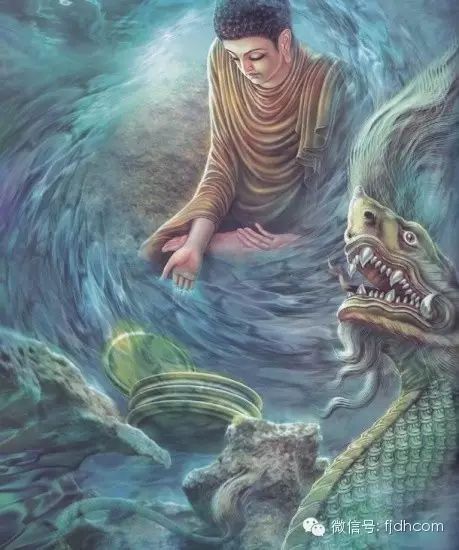

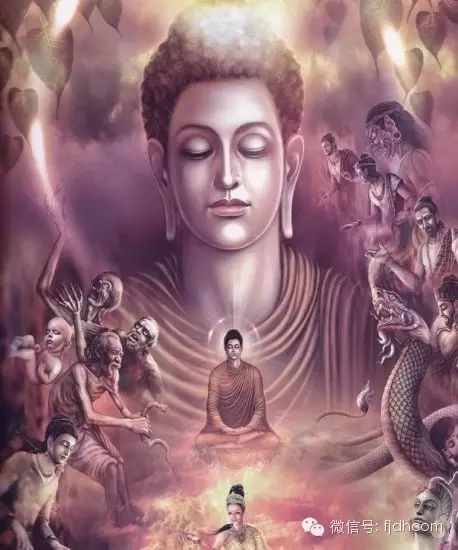

11、降伏心魔

太子独自来到迦耶山,在一棵毕钵罗树下,敷草而坐,发誓说:

「我若证不到无上正觉,宁可让此身粉碎,终不起此座。」

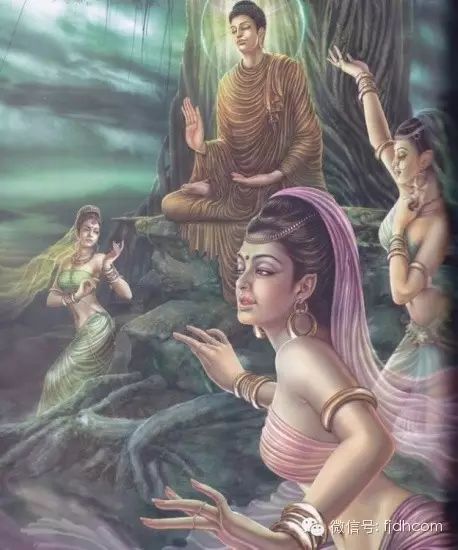

他在树下静思解脱生死之道,于成道前的一个深夜,在禅定中显现魔境扰乱,魔王派遣魔女来诱惑他,又令魔兵魔将来威胁他。幸而太子的道念坚定,始终不为魔境所动摇,结果魔王不敌,便隐没了。

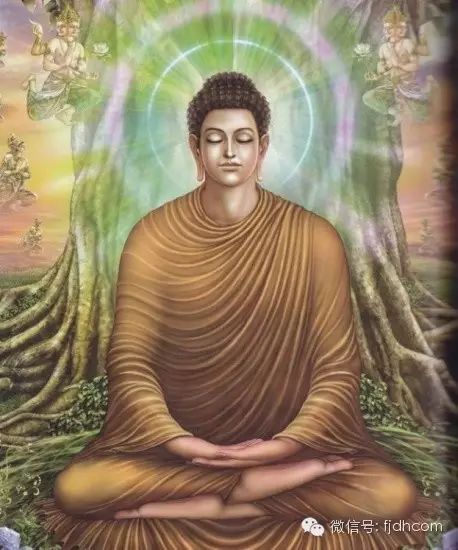

12、

悟成道佛

太子降伏恶魔之后,摒除一切杂念,运用最高的智慧去思考和探索,在十二月初八日黎明,当明星照耀大地的时候,终于豁然大悟,彻见宇宙人生的真相,完成了无上正觉。此后世人尊称他为「佛陀」。

13、

说法度化众生

世尊自三十五岁在菩提树下成佛后,直到八十岁入涅槃,在这四十多年间,从未间断为众生说法,足迹踏遍了恒河两岸。

佛陀化度的方针是先度凡夫小智的人,然后化度大智的人,所以说法有浅有深,使到许多众生都离苦得乐。

14、度五比丘