Ricky

“这是百分百可以肯定的”,小鱼告诉我。他指的是自己被 “脑控” 这件事。

去年,小鱼在工厂里上班。他把热水放在旁边,等着凉下来。就这个间隙,水被人下了药。三四天后,他感觉头晕眼花,硬抗着没有去医院。慢慢的,他听到十来个人在脑袋里说话,小鱼认为,这真实的声音是被人通过某种方式传过来的。最后,小鱼自己的想法也能被那边的人听到。每发一条信息出去,立即有人在脑袋里说这条信息的内容。这个声音很坏,二十四小时不会消失,用当地口音讽刺、大声叫骂。

小鱼上网搜索 “心里想什么别人知道你想什么”,发现了一个叫 “脑控仪” 的东西,他觉得自己被脑控了。十几个人的声音,哄哄哄的,小鱼非常难受。他想,到底是谁要害我?上班的时候,小鱼被骚扰得受不了了,在厂房内奔跑。跑到一座厂房楼顶坐着,却看见三个人,拿着对讲机大小的东西。他们看见小鱼,立即跑开。小鱼认为,他们拿的便是脑控仪,是这些人在害他。

为了证明自己的推论,小鱼特意跑到外省深山老林。夜里他一路奔跑,直到一个峡谷,已经无路可走。小鱼回头,最少五个人跟在他身后几十米的地方。

进、退,都不是他愿选择的,或者,他已没有选择的余地。

小鱼试图用自制的装置抵抗脑电波

目前,你在百度搜索 “脑控” ,会出现四百万条结果,大多数案例里的人和小鱼一样,认为脑控是某种科技。根据

全球脑控论坛

统计,脑控指的是远距离控制人类与自然界的科技,巨型的控制中心甚至可以存储人类的情感、智慧及灵感等。这个论坛的浏览量很低,但将关键词输入微博等社交软件,依然可以得到大量的结果。其中绝大多数都是被脑控者关于思维混乱、身体受到伤害的申诉。

脑控仪作为 “遥控器” 一样的设施,通过下药等手段,将人体大脑与电子大脑连接。经过电子大脑的编程,能读到被脑控者的思维、将自己的声音传过去、甚至破坏其身体机能。

比如说尚阿姨。尚阿姨上班的地方在学校阅览室,办公桌左侧是墙,右边是学生自习的桌椅。根据她的自制视频,去年上班时,尚阿姨突然感到瞌睡排山倒海地袭来,挣扎着也无法清醒。她勉强走出阅览室,看见左侧墙壁后面,有两个黑白羽绒服的学生。他们一人拿一个手机,收发信号的一头对着墙壁。他们看见尚阿姨,惊叫着跑开。尚阿姨认为,他们和脑控的幕后黑手勾结,在迫害自己。

这也是大多数被脑控者的遭遇:他们会 “发现” 自己周围的亲人、朋友、邻居,都逐渐因为利益或威胁,与脑控者同流合污。

脑控尚阿姨的人叫李明,就住在她楼下。他使用下拽式电击、声音轰鸣等方法折磨了她整整七年。“我睡下去,甚至不知道能不能起来。” 5月29日1点41分,尚阿姨发现床在旋转甩动,哗哗地响。然而第二天早上,新闻显示附近地震了。但即使不是地震,尚阿姨每天也要经历这样的过程 —— 这便是被脑控的感觉。

电击才是真正痛苦的经历。尚阿姨感受到的电击分为几种,比如下拽式和地顶式。下拽式是当尚阿姨躺在床上时,从地板传来的电击直通心脏,接着疼痛像涟漪一样扩散全身。她将左手垫在背后心脏位置,疼痛便从手上传开;地顶式则像 “站在向上的电梯上,双手还拿着石头”,而这种感觉远没有地顶式电击痛苦。

在经过无数次报警、上访、搬家后,尚阿姨目前住在学校安排的单身公寓,依然被李明折磨。

尚阿姨一直在对自己的经历进行报道,已经发布40多个视频。在这个视频中,她讲述了自己因疼痛难忍,已经用了两瓶风油精,将其抹在痛处,试图减轻负担

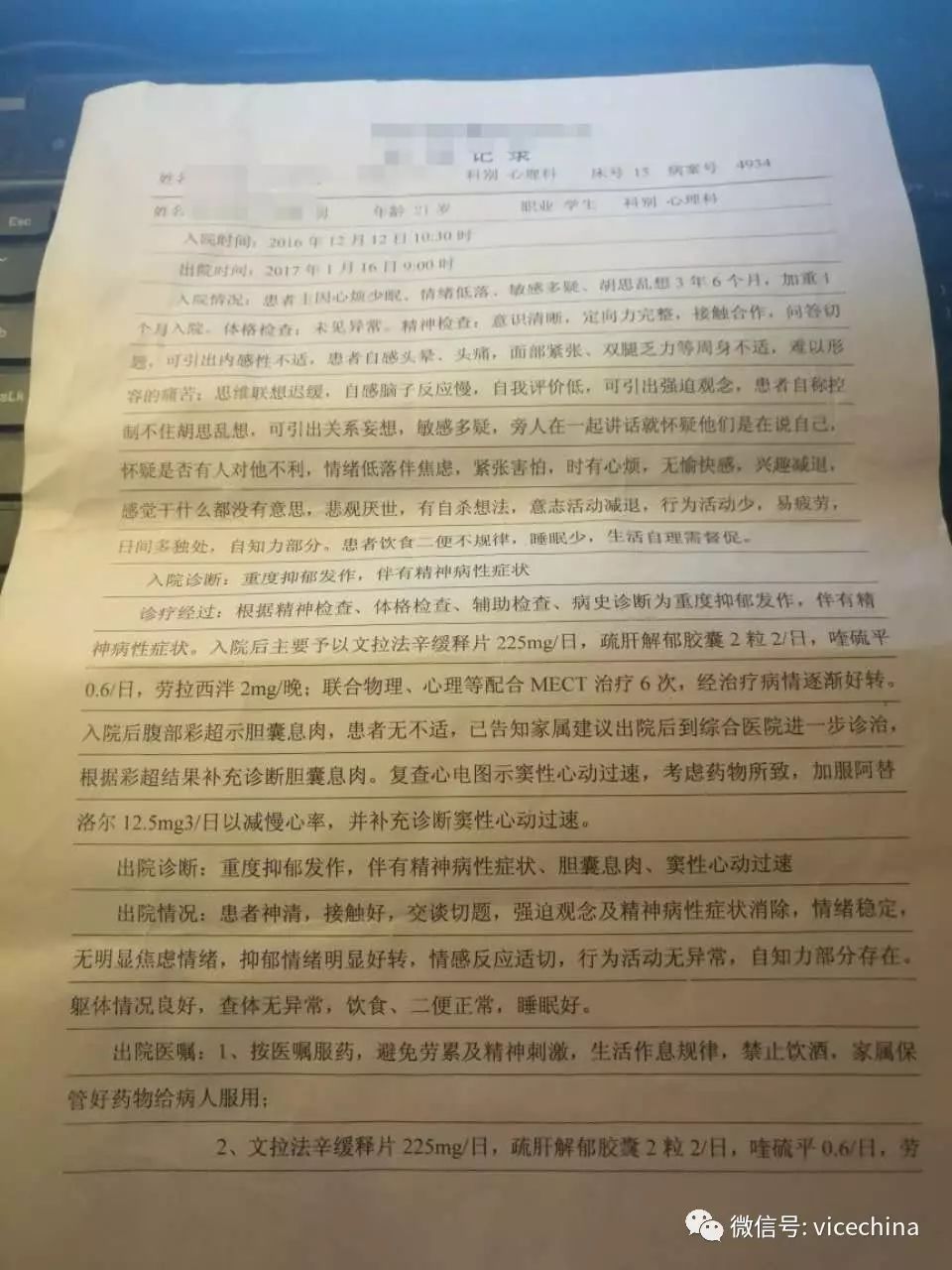

每个被脑控的人都主动或迫于家庭、社会压力,进入过医院。阿松是较为理智的被脑控者,他相信自己曾因幻听史入院治疗过,这样的经历会被大多数被脑控者认为是迫害。

阿松说,去了医院,自己的情况不用看都知道是精神分裂症。医生给了他一些药,住院观察。他诊断出了重度抑郁,并做了 MECT (针对精神分裂症、抑郁症的疗法),很多问题都消失了。一个星期内,脑控问题再次发生。按照医学上的解释,他的表现从抑郁成为了精神分裂。阿松已经去过近二十家医院,还喝过三个月中药。按照中医的说法,他的肠胃了出现问题,肝气两虚。而心理医生告诉他,这是心灵给他的信号,独有的强大潜意识能量让他找自己、做自己。

去年年底,阿松开始 “被脑控”,二十四小时都有清晰的被监控感。脑袋里的传声会大声说出他的念头,或者直接辱骂、评论他。他认为这些都是可以忍受的,唯独脱离不了的监控,是 “一件细思极恐的事情”。阿松大脑里的声音分为两种,一种是中年男子和老年男子的外声 :比如有风的时候出现,越想听清他们在讲什么,这个声音越清晰;一种是一男一女的内声 :在没有任何声源的时候出现,而且出现得很清晰。外声与内声也有其他区别,外声 “散漫快速”,内声 “正常低沉”。内声的频率很少,一天就不超过十次。

今年一月到三月初,阿松与空调产出的风对话了一个半月,乱七八糟的事情都会聊,他甚至不觉得那是幻觉。但他还保持着自己独立思考的能力,认为每当自己产生念头时,传声就能立即应和,甚至达到了 “零秒速” 的状态,尽管这从逻辑上是讲不通的。“意识再快,也快不过潜意识,比如梦境”,再加上科技水平的限制,阿松依然对脑控保持着怀疑。

这也是被脑控者最难达成统一的地方 :有些人认为是利益集团在进行试验,有些人认为是科技流落到了民间,也有些人认为这是一个巨大的阴谋。

阿松的诊断记录

让阿松不敢打消疑虑的,是思维扩散。因为幻听的缘由,他得了社交恐惧症。他知道病根在头疼,经过调整,年初就好的差不多了。但周围的人认为阿松 “怕被威胁,怕被打”,于是想出了 “怕什么来什么” 的招,给他表演了一次 “旁敲侧击的威胁”。在这场表演中,周围的人使用了真正的监控。阿松本就有幻听史,加上大脑的假监控和外部人为的真监控,他迷失了。这场本因 “自己长得太猥琐太丑,怕吓着别人” 的社交恐惧症而引发的表演,让阿松出现了新的情况 —— 思维扩散。

思维扩散是思维被暴露,旁边的人都能知道他在想什么。阿松验证自己思维扩散的方法很简单,即使没有人当面告诉他 “我知道你在想什么”,也会有人间接地表现出来 —— 比如突然说出的话,正好是阿松在想的。

在医院的日子,钱真的像烧纸一样减少。药物的副作用也让他苦恼,他不想伤害自己的身体。阿松自信知道该如何调整,“要不是一些外力,早就自己走出来了”。他试探了很多方法,甚至因此去西藏呆了一个半月。阿松找到一个客栈,在这里做义工。“碰到了很多有趣的灵魂,接触的人们都很有活力,有着不同的价值观和思想。” 通过自己努力,有些情况减轻了,脑内传声不是每分每秒一直传,而是特定时候。但思维扩散更重了。

阿松说,“要相信自己,这里面有不少外力还要克服。但我不会倒下的。” 他现在休学一年,再过几个月,就会回到学校。

这条自我修复的道路很难走,因为阿松没有面临大多数被脑控者的问题 —— 有人想害他。

阿松的朋友圈

小鱼已经确定,脑控仪器的控制范围在两千米以内,再加上传声的本地口音,他知道是谁在害他 —— 那个人和他一个镇,早就看不惯小鱼了,想成为全镇最牛逼的人。小鱼一直在大脑里和他搏斗。现在,十几个人的传声已经只剩下三个。小鱼还会通过念头反骂过去,压过了他们,他一点也不害怕了。

去年,小鱼准备了一万块钱,踏上火车全中国转了整整半年。他每天的花销只有几十块:每次都把火车坐过站,只用五十块;住宿也在车上,吃饭25块,喝水5块。小鱼说,经济消耗战自己是占了便宜的,用几十块钱换得了对方几百块钱。花了这么多钱,“换来了十五天安静,就跟平常一样,解脱了。” 解脱后的第一件事,便是在网络发布帖子,告诉大家如何摆脱脑控。可当我添加小鱼后,他告诉我,他又被脑控了。

他只是在空间上摆脱了脑控者,而非二梦一样,让脑控者爱上了她。

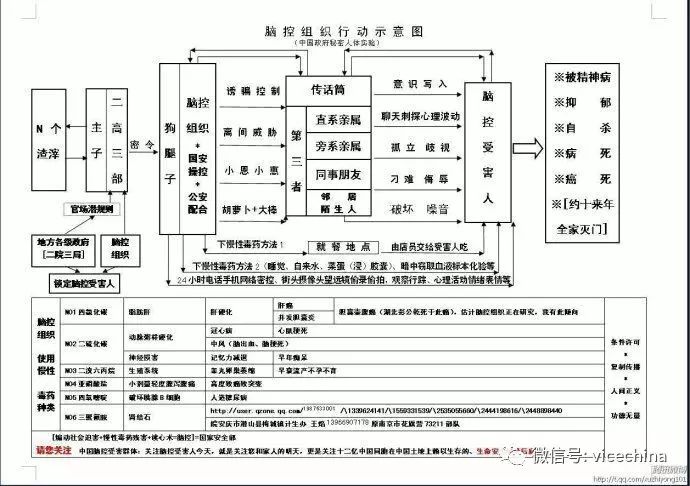

二梦提供的脑控组织行动示意图

二梦的噩梦开始在两年前。那时候她喜欢吃提子,因此 “被人趁机下毒” 了。一觉醒来,她脑子里有人说话,要替她爸爸保护她。与其他人一样,二梦的脑袋出现肿胀感,额头血管也变粗了,特别是头部太阳穴连接后脑的位置,很疼。二十四小时的声音,他们整整说了两年。脑控二梦的人很坏,比脑控尚阿姨的人还坏,他们设了很多局,想让二梦死。

他们设置编程,让二梦情绪失控。那次她从精神病院回来,压抑到了极点,便喝下敌敌畏。抢救过来,她又差点在路上被车撞 —— 依然是脑控者使用的计谋。

二梦后来想明白了,脑控者也是人,会有人与人之间的关系和信任。她尝试让自己过得精彩,感染脑控者。“我让他们想到了初心,跟着社会的脚步,人们忘了自己要什么。” 二梦去支教、为国外黑客被捕喝彩、出现在民族区的希望小学。这两年,她觉得时间过得很快,经常会莫名其妙地哭,却感觉不是自己在哭。“估计是脑控组织的人感动了。因为我特别理解他们,虽然以前做错了,但是看到我不黑他们,特别感动。”

除此以外,二梦每天都很开心,她甚至会和脑控者玩游戏。“魔镜魔镜,让我最近变瘦一点。” 但有时候脑控者会和她反着来,让她变胖。二梦自己也不知道脑控者怎么办到的,也许是因为诱惑她多吃东西。但脑控者显然变了,他们看到二梦被身边的人欺负,会把反击的方法传到脑袋里,不让她吃亏。脑控者还会让二梦排队、礼让,颠覆了她原本的世界观。

在脑控者做这一切的同时,他们也因对二梦的教育变了。他们告诉二梦,你要活下去,为中国的慈善事业做贡献;回到学校,圆我们没有上过学的梦;即使我们会受到法律的制裁,但看见二梦做着好的事情,蹲在监狱里也会开心。经过整整两年的脑控,如果突然见不着二梦了,估计也不大开心,巴不得蹲监狱也能知道二梦的情况。“天天和我互动,肯定早就喜欢我了。”

二梦是一个很漂亮很漂亮的女孩儿,如果我是脑控者,也会喜欢上她。

看到这里,每个人都应该对脑控有了自己的判断。

这是一个没有时限的噩梦。还未醒来的人感官封闭、满身汗水,他们试图寻找脑电波那头的黑暗,可除了黑暗,又能有什么呢?但我依然没有勇气将他们的梦唤醒。