↑电镜染色下的新冠病毒颗粒,超萌萌~

话说走完中山道之后浮生庸碌,好多日未有更新,现如今竟心生一种莫名愧疚,自己都不知道为何。。。

于是今天文章想提一下,这两天被爆炒的新冠病毒空气传染这个话题,到底应该怎么看。这个话题看似砸碎,其实很重要——无论对于我们的理性与冷静,还是对于未来面对新冠疫情必然长期化的与狼共舞的我们每个人的生活。

事情,源于七七卢沟桥事变纪念日前后,由全球239位科学家集体面向世界卫生组织WHO敲响的强力警钟。虽然背景里是一封内容很专业的长信(共同意见书),但简而言之警钟内容核心是下面一句话:

新冠病毒,存在远超2米以上的长距离空气传播的可能性,WHO必须基于此重新评估相应的传染预防措施。

大多数人一看到这里,坐在了地板上叹气了:哇塞,超过2米以上的空气里还能长时间悬浮,长时间具备感染力。新冠,终于被证明是空气传播的传染病,完蛋了。从现在开始社交距离保持还有什么意义?因为不要说1米最低限度social distancing,就算是理想距离的2米,到了空气传播这个级别之后,还有什么卵用啊。。。

试想:之前蕨经文章里反复提到了大名鼎鼎的空气传播型传染病:麻疹和肺结核等等,病原可能从病患这里轻松gone with the wind般地随风飘去数十米远,哪怕是一个屋檐下的大广间,只要那端有个病人,一屋子就全部感染。

世界末日的感觉来了。

且慢,科学理性思维的前提是冷静。我们才来重温一下,review一下,239位科学家的集体意见书里到底除了核心之外还涉及到了什么关键细节?

有。细节很重要,决定了最终的沟通是标题党,还是真正基于科学理性的周到。

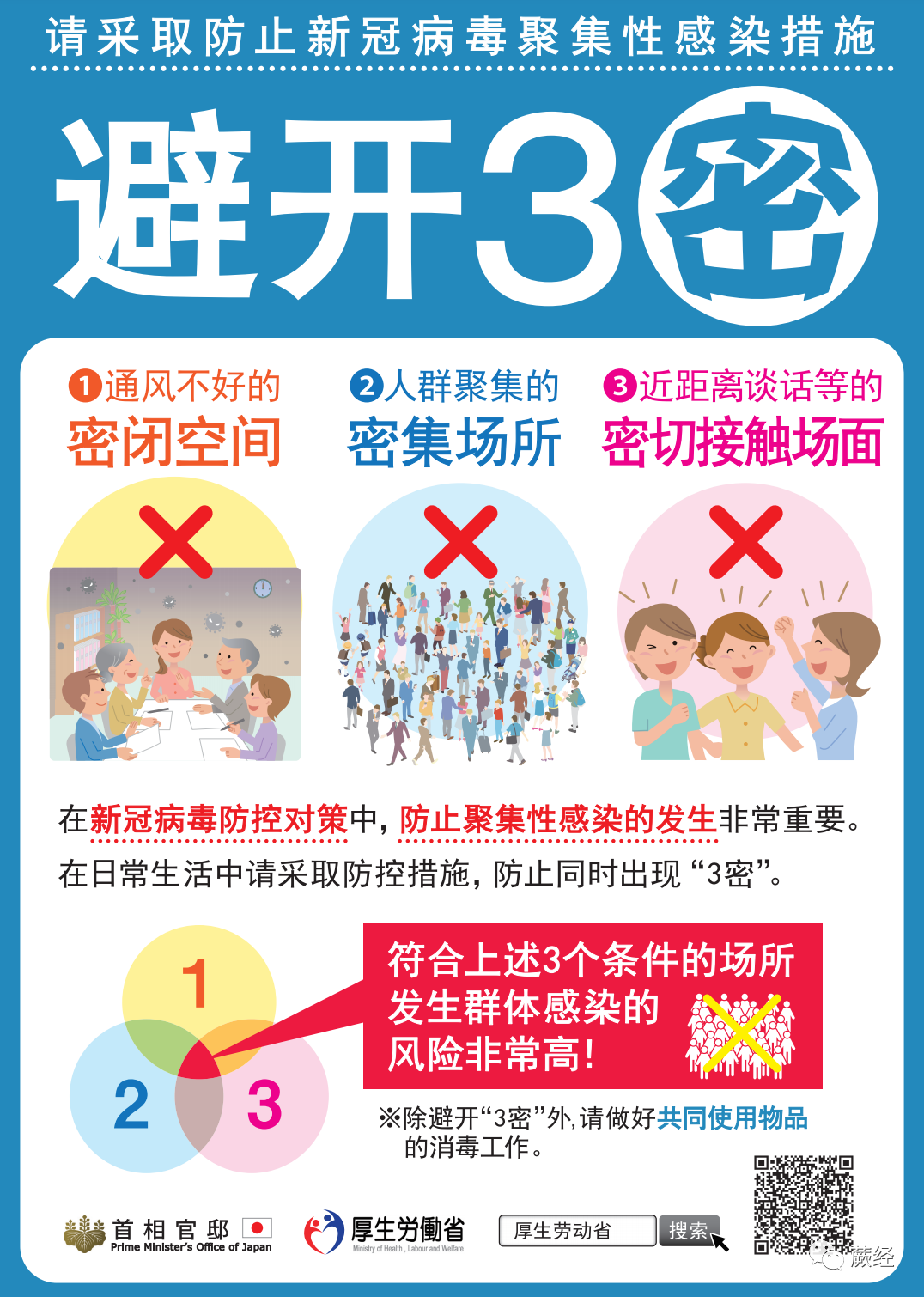

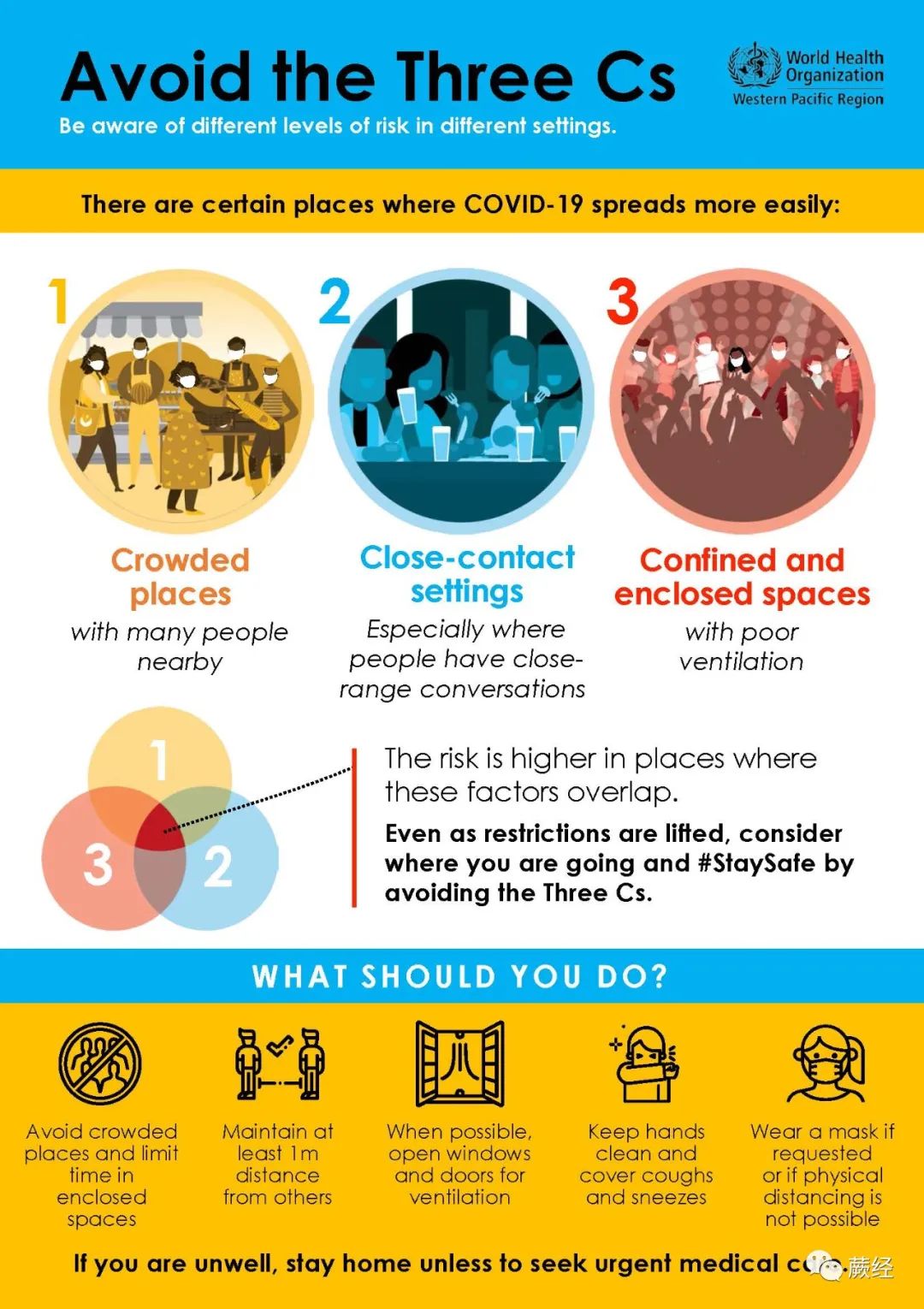

细节是,如果仔细阅读除了标题之外的集体意见书全文,你看不到任何全新的东西。反而是不断重复着避开人员密集、交流对话频繁、密闭通风较差环境这一根本要点。而这一要点,目前看来最早作出最简明易懂的总结的是日本厚生劳动省于今年3月29日发布的面向公众的新冠预防科普总结——避免3C环境(中文版:避开三密环境)↓

↑3月29日,日本厚劳省最先提出了简明易懂便于理解的『避开三密环境』科普

↑随后WHO于7月初推出了内容完全一样的避免3C环境的意识提升海报

来回顾一下。直到最近,新冠病毒的传播途径被公认为以飞沫为主,加上接触。而接触感染被认为虽然可能,但可能性比飞沫传播要低不少。而这,正是我对于北京新发地市场三文鱼案件发生后第一时间进行判断时所依据的理论基础

北京丰台区的事情,充分说明我们直到现在还不明白应该以什么心态正视注定长期化的新冠疫情

。因此,WHO直到最近的预防建议中都在强调手指消毒(洗手或者酒精类消毒剂等等)、保持社交距离以及在社交距离难以保持的环境下佩戴口罩等措施。

而到了这次239名科学家所呼吁的,是一个敦促关注的新增细节,那就是病毒可能会附着于含水量极端变小的超微细飞沫(Microdroplets)上在空气中持续漂浮一定时间,一旦被健康者吸入之后即可能导致感染,同时针对这一个敦促关注的细节点要求强化相应对策,具体关键表述如下:

『迄今为止有关新冠病毒通过超细微飞沫浮游空气中导致感染的风险认知集中于医院中气管插管等场景,这类操作时所发生的超细微飞沫一旦被吸入可能导致感染。但现在这份意见书呼吁这样的场景也可能发生在一般社会生活中,需要引起重视』。

随之还提及了具体事例,其中有发生在中国某家餐馆的感染蔓延事件。在这家餐馆里,一个患者传染给了邻桌的两组人,而相互之间没有任何直接接触。于是在这里,就浮现出来通过空中悬浮的细微飞沫发生传染的可能性,且时值隆冬,餐馆换气状态相当差。

那么意见书里的科学家们基于这样的案例担心的是什么呢?是感染者通过吸气吐气、说话聊天等等的过程不可避免地排出一定量的病毒,而被释放出来的病毒颗粒在换气状态较差的空间中可能会被近旁的他人所吸入,导致感染。

这本质上就是指的3C空间,没有任何实质差异。

239名科学家并没有全新指出户外空间是高危的!有充分良好换气设备的Shopping Mall是高危的!

→完全没有到这样风声鹤唳草木皆兵的程度,

相反是再度严肃认真地、不厌其烦地提起所有人在新冠疫情长期化的社会生活中注意避开3C空间。

完全没有说,从现在开始新冠病毒被证明牛逼如麻疹和肺结核了。。。

于是另一个问题就来了,为什么239名科学家要这么一本正经地集体提交意见书给WHO?

很简单,这是因为在全球范围内,避开3C空间的意识依然不够到位,特别是在东亚之外的世界。日本为什么似乎是最早领悟并精确总结3C空间的国家?并不是日本神奇,而是在早期流调与疫情管理中,日本非常注重感染集群的调查、锁定、追踪与扑灭,因此有了这样的归纳良好的认知,仅此而已。

但这一认知在WHO以及美国CDC这里,显然是晚了很大一步,更不要说纳入到标准指南中去。美国国内至今还在围绕口罩争论不休,并且明显延展到了政治立场层面,而事实上3C理念比口罩还要再进一步:

如果你处于3C环境,那么即便口罩的效果都会大打折扣。

换言之,极力避开3C环境比戴口罩还要重要。

接到这份集体意见书之后的WHO显然是受到了冲击,在7月10日发表了如下官方观点:

『在没有口罩和社交距离保持的3C空间下长时间停留时,可能会因为空气中短距离漂浮的含有病毒颗粒的气溶胶(aerosol。注意:WHO以这个单词来指代239名科学家集体意见书中所用措辞:超微细飞沫,也就是microdroplets)

而导致感染的可能性无法否定,

虽然新冠病毒的主要传播途径依然是飞沫,并且接触感染也有可能。』

所以,完全没有宣言称新冠病毒属于空气传播。

没有宣言,但有没有否定可能性,那到底应该如何理解呢?

很简单,要点在于两个字→场景。

当飞沫非常小,小到超微细飞沫程度的时候,即便良好佩戴口罩依然可能穿过。但另一方面,超微细飞沫是否能够被有效吸入造成感染,和飞沫中的病毒载量、离开发生源的距离、环境温度、湿度、换气状况、气流速度乃至方向等等具体环境因素和人员密度等息息相关,不同组合方式的结局截然不同,完全不能一概而论。

同时中国的SNS平台上大量引用一些实验室里理想环境下有关新冠病毒空气传染能力和空中悬浮生存能力的理论数据一样是谬误却常常引发大量流量和惊呼长叹,殊不知实验室状态和现实生活中的场景差异巨大。

说到底,集体意见书里提到的所谓空气传染,和普罗大众头脑里想象的空气传染完全不是一回事,只要能够尝试理解这一点就大致OK了。若想要再精确一些的话,就是说意见书中所谓空气传染,是与传统较大颗粒飞沫(且含水较多较重)相对比时的空气传染,和麻疹与肺结核那种随风飘散轻松几十米的正宗空气传染依然相去甚远,且条件也苛刻很多。但如果你处于3C环境,那么在这样的具体场景之下,就算没有打喷嚏咳嗽发出较大飞沫,空气中细微颗粒所携带的病毒依然有可能让好多人员中刀。这个时候,空气传播就成立了。

换言之,

假如你遵守避开3C空间的原则,你会发现生活中满足新冠病毒空气传染条件的场景相当之少。

到这里,我们可以再度回顾一下飞沫传染、空气传染以及气溶胶等等术语间的细微差异。

飞沫传染是指可达距离在1米到2米左右的较大颗粒飞沫吸入导致的感染→这也是保持社交距离建议的理论依据所在。而空气传染是指漂浮于空气中超微细飞沫(又称为气溶胶或者飞沫核)以及微小尘埃的吸入所导致的感染。

由于在到底如何精确定义飞沫、气溶胶、飞沫核等等粒子的问题上即便学者间都没有最终达成共识、的确有模糊境界,话题就变得有点复杂,特别在公众看来会有一些困扰是自然的,但另一方面公众如果有意愿更加冷静科学地认识这个疾病的话,就不得不接受源于若干模糊的挑战,

不得不设法让自己明白一方面说新冠会有空气传染没有错,但另一方面提到新冠就直接把空气传染这个帽子砸过去也并不正确。

若能真正理解这一点,就能做到既不会动辄被标题党煽动陷入恐慌,又不会过度乐观、墨守成规。这个火候,还真是有点难度的。但不用纠结,因为还有一个更加方便执行的,明确得多的,上文提到过的原则,那就是↓

避开3C空间就好

(在三万英尺的高度重复三万遍。。。)做到这一点,那么集体意见书的核心就覆盖了。只要能够避开3C空间,在一般正常社会生活中,新冠病毒之空气传播属性这一面就基本可以忽略了,因为没有了相应场景,

新冠的空气传播属性就变成理论讨论了→这样理解可能会方便轻松很多。

如果不是3C空间,在保持社交距离、佩戴好口罩的前提下,就算去饭店吃个饭、坐个地铁,虽然永远无法扼杀理论感染可能性,但现实生活中的实际可能性非常低,特别是在背景感染程度总体很低的东亚地区。

避开3C空间,你就已经吃透了239名科学家的苦心。

说起来,我现在所处的日本东京,最近有那么一波疫情回潮。昨天今天似乎是好些了,但其几天一度再创历史新高——每天新确诊感染人数超过了200。但看下来发生的场景,几乎无一例外都反复映证着3C空间之高危↓

和萌萌女生近距离密切接触的女仆咖啡馆。

夜总会。

Livehouse。

带有陪酒性质的キャバクラ。

小型剧场、迷你剧场

(譬如新宿的小剧场发生演员与观众间14人的集群感染。剧场足够小到一定程度之后,通风怎么都难以做好)。

没有什么比这些细节更能够说明问题了。但日本一方面出于经济民生上的考量,更重要的另一面是日本法律与制度决定了无法强行对出入这些环境的人员个人信息与隐私进行跟踪,导致这些场所客观上成为了东京疫情管理的黑洞与死穴:无论总体上控制得多好,这些地方将源源不断地向社会输出新发感染,相当于草垛子下面火星子一直在那里闷闷地延烧,说不定哪一天可能掀起一波严重疫情。

这,就是东京面临的挑战,也是细细品来有点意思的paradox:日本最先锁定了新冠传播在真实社会生活中的本质并输出这个理念,最后还被WHO原样拷贝过去对着全世界科普,但日本自己却因为法律制度等其他原因,无法完美践行自己率先悟到的科学合理、简明扼要、还好操作的道理。。。