今天为大家推荐一篇文章,我的好朋友阿猫写的。他在英国留学四年,本科经济,在读研究生金融。

他从厌恶读书的学渣,不小心体会到读书的好处,从此开始读万卷书和研究生的生活,开启了逆袭人生,希望帮助更多人得益于读书。他将为你们挑选各领域最优质的好书,提供全年书单,时间有限,只读经典。

关注公众号「阿猫读书」,后台回复[

读书],

可领取

豆瓣Top250书籍+20G英语资料+10本有声书。

长按关注

本科的时候,认识了一个学霸,他每次考试都是超过80分,而我的成绩一般都是65分左右,最重要的是他很喜欢打游戏,而我从来都不碰。

于是我就向他取取经,他把手机拿出来,打开一个App说用这个。

我也忘了是什么App,大概就是一个页面非常简单的任务清单软件。

我一直都以为他在逗我,也没有理会,直到我上了研究生,看到很多学霸们都有这个习惯,他们会把事情一件一件全都记录下来,有的会使用App,有的是本子。

《清单革命》这本书也同样提到了相同的观点,其重点在于提醒大家去记录和执行清单。

书中举了一个例子,让我印象很深:

在阿尔卑斯山区的克拉根福小镇,有一个3岁的小姑娘在冰天雪地里掉入了冰窟窿,过了半个小时才被人发现、救出。孩子的提

问只有19摄氏度,瞳孔已经放大,一般的医院对此都无能为力,但是当地的医院,虽然只是个小镇医院,却把小姑娘救了回来。

究其原因,原来这个小镇每年都会遇到很多这样的事故,长此以往积累了经验,当地医院制订了详细的对策,全数列出了清单。

为了挽救这个小姑娘的生命,数十位医护人员要正确实施数千个治疗步骤,他们还要启动一堆难伺候的设备,并让他们维持正常运转。可是在严格按照步骤紧密施救中,所有人员按照清单做事、核对,人户人员没有太多自由发挥的余地,最终得以成功。哪怕有一个环节没做到位,比如插入血泵导管的时候,不能把气泡注入病人的体内,小姑娘的生命可能挽救不回来了。

假如没有清单呢?当所有人都开始手忙脚乱的开始手术时,也许发现麻醉忘记做了,手术时间也许因为少了一把剪刀而延迟了1分钟等等,这样的结果都是要以生命为代价的。

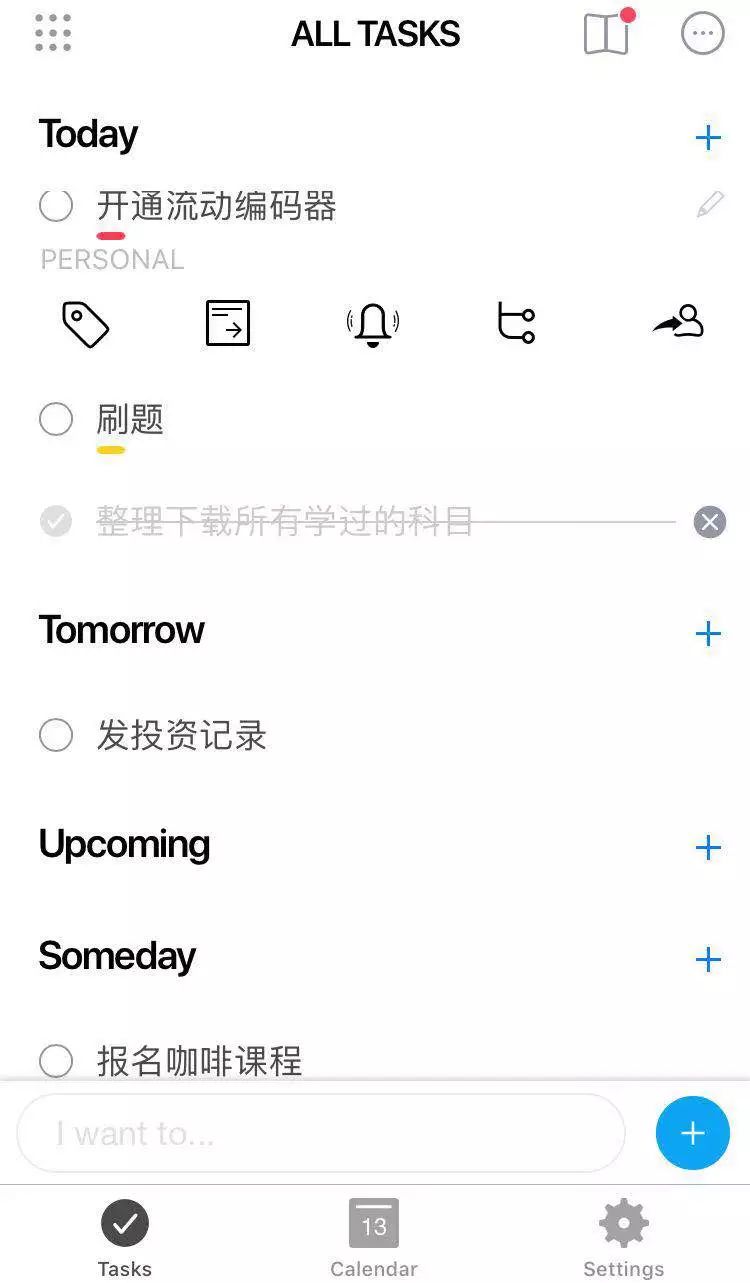

看了这么多比自己厉害的人都有这个习惯,我也偷偷下载了一个叫any.do的App。我会把自己要做的事情全都写在这里,我现在已经有这个习惯将近一年了,其他功能大概还有:拍照、录音、共享任务、时间提醒、日历等。

我发现把任务写下来可以大幅度提升我的效率,不用再花费多余的精力去回忆自己需要做什么,按照记录把轻重缓急的事情都写下来,一个个地去解决就好了。

你会发现图片上有一个红色的下划线,这是为了让自己知道什么任务是最重要的,一般红色是属于紧急的,黄色是中等,没有颜色自然就没有那么重要,我都会把有颜色的任务去提早完成。

这个方法对我最大的好处就是成就感十足!每次我完成都会把任务打钩,别小看这个打钩的动作,对我来说很有用,因为有进步了一点点的感觉,量化了这个过程。

这个模式有点像打游戏一样,每完成一个任务就像通过一个关卡。一天过后,我就可以看到今天自己完成和没有完成的事情,明天还需要做的事情,这都是一目了然,不费神不费心。

后来,我也在一些学习技能类的书籍找到了相似的观点,我们每次都要思考自己去做什么事情,其实这个过程已经在消耗我们的脑力,有时候我们想了半天才想起来要干什么,精力都被我们耗的差不多了,所以把任务写下来就让事情变得简单多了。

从心理学角度解释,这个叫做“决定疲劳”,人如果需要做很多不相关的决定时,大脑会疲劳,以致于影响生产力。而简单地说,如果为每天吃什么或者穿什么而烦心,那么工作起来效率就会变低。

回忆起学霸告诉过我,他每次打游戏之前都必须把任务清单上所有事情解决后才会去玩。

这个习惯真的非常好!他为了要去打游戏,就会提早把所有任务都给快速完成,然后再慢慢享受打游戏的过程。

而我虽然从不打游戏,但我也总是拖延,干一些无关紧要的事情,最后关头去完成任务,还有一点就是我分不清轻重缓急,这就是我们之间慢慢形成的差距。

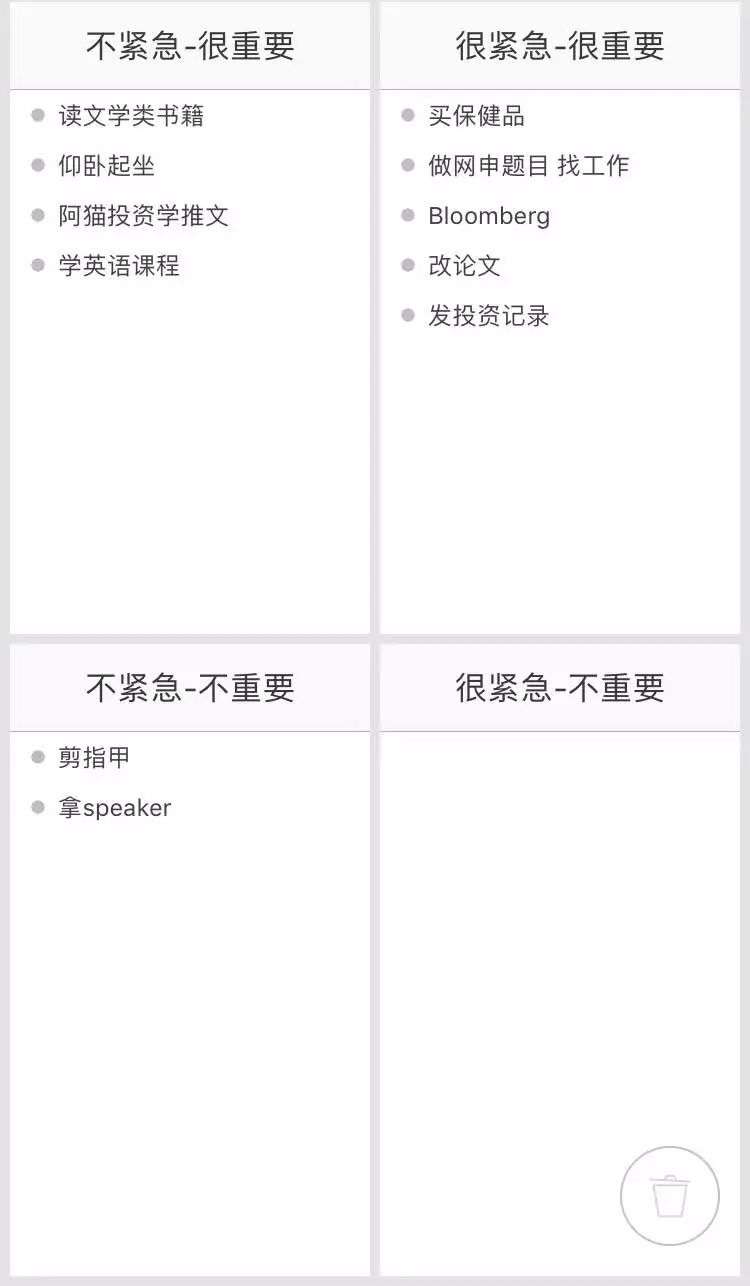

如果想要分清到底什么是重要的事情,再推荐一个App叫做任务管理,这个模式就是《高效能人士的七个习惯》这本书说的方法,把事情分成四类:不紧急很重要、很紧急很重要、很紧急不重要、不重要不紧急。

我们大部分人都会陷入一个误区,偏向于去完成一些很紧急很重要和很紧急但不重要的事情,最后截止日期来临都会临时抱佛脚。

我们应该把更多精力放在不紧急但很重要的事情,例如阅读、健身、学英语等。

只是一个简单的任务清单,竟然有如此好的效果,怪不得很多老板都必须要有一个秘书去安排一天的行程,等待秘书告知自己今天需要进行的会议、见面的客户、活动行程等。

老板不会把太多精力花在琐事上,而是进行更多重要的抉择,现在科技如此发达,我们有了这些提高效率的App,也可以像请了一个秘书!