德国哲学家莱布尼兹在《单子论》中说:“每一单纯实体具有表达其他事物的联系,因而成为宇宙的一面活生生的而永久的镜子。”“物质的每一部分都能够显示整个宇宙。”

(陈乐民《莱布尼茨读本》,第43页、第45页,江苏教育出版社2006年版。)

他想表达的是:任何一个微观的东西,都具有一种可以反映乃至表现整个宇宙的能力。日记是具有私人史和微观史性质的史料,但也是具有百科全书性质的史料,尤其是那些长时段记录或身份特殊的人物日记,更是不仅具有个人生命史的意义,而且兼具政治史、经济史、社会史等多方面的价值。《绍英日记》即是这样一个较为典型的个案。

绍英(1861—1925),字越千,满洲镶黄旗人,马佳氏。其祖升寅,嗣父宝珣,兄绍祺、绍諴、绍彝俱为显宦。绍英本人仕历亦显赫,光绪末曾以京师大学堂提调身份东渡日本考察学务;又曾任商部右丞,充高等实业学堂监督;擢度支部左侍郎,派充崇文门监督。宣统年间擢署度支部大臣,辛亥革命后,充任溥仪宫中总管内务府大臣,兼任八旗护军营都护使之职,后特授太保。王国维有诗赞云:“万石温温父子同,牧丘最小作三公。”

(《题绍越千太保先德梦迹图》其二)

至以汉初大臣石奋幼子石庆(武帝时期丞相,封牧丘侯)比类绍英。

绍英

绍英有记日记的习惯,虽经动乱,其日记经其孙马延霱先生的精心守护,仍保留下来三十三册之多。记事自光绪二十六年七月二十日(1900年8月14日)起,至民国十四年三月十八日(1925年4月19日)止。为那个时代留下了一个缩影。

阅读《绍英日记》,经济上的支绌感和窘迫感令人感受深刻。民国政府、逊清皇室以及绍英本人,似乎整日都在为没钱发愁。绍英长期担任晚清度支部主要官员及逊清总管内务府大臣,对经济数字比较敏感,其日记中凡涉及银钱者,每每详为记录,颇可作为研究逊清皇室乃至民国财政状况的有用史料,亦颇能发人深思。

《绍英日记》中的民国政府,竟然是以一个欠债大户的形象出现的。不妨看几则其民国元年的日记:

饭后四点钟至石大人胡同袁大总统处,见,略说内务府用款事,允为拨给,但宜随时拨用,若多拨恐办事人生心侵蚀。(3月16日)

世中堂谈内务府欠领部款、欠外各款筹拟抵补之法,已行文度支部,应由度支部请总统酌夺为宜。(3月19日)

进内,与世中堂商议致理财部公函,为请拨足正月分应拨卅三万余两事。(4月10日)

可见民国答允的优待经费从一开始就没及时拨付过,之后拖欠连连,至民国五年五月,已拖欠六百余万两;而民国五年更为不济,至十一月,本年“共欠给优待经费二百五十一万七千〇六十六两”

(《绍英日记》1917年1月6日)

。至民国七年10月,拖欠竟逾千万两;至民国九年三月,只好“以债票、国库券各一半归还旧欠”

(《绍英日记》5月7日)

,但债券取息常常拖欠甚至不付,信誉并无保证,以致内务府有“得之宛如获石”之叹。其后每况愈下,民国十年给170万元,民国十一年仅给30万元,民国十二年至中秋节仅领过22万元,数年积欠又有九百余万。

而那些所谓领到的经费,也并非皆给以现洋,常充以纸币或债券等,这些币券随着通货膨胀不断跌落贬值,使逊清皇室的财政窘境进一步加剧。以至民国十一年(1922年)溥仪大婚费用一减再减,“典礼处具奏大婚典礼共用银二十九万一千七百五十六元。”

(《绍英日记》1923年1月1日)

还不到30万元,这与花费了1100万两白银的同治婚礼和花费了550万两白银的光绪婚礼相比,实有云泥之别,它反映出民国与逊清皇室的财政均极窘迫。虽然尽量低调,但溥仪大婚依然受到了批评,议员邓元彭云:“何物溥仪,不知自爱,生存于五色国旗之下,胆敢藉结婚之仪仗,特标榜其黄龙旗大皇帝之徽号,形似滑稽,事同背叛。”

(天津《大公报》1922年12月3日)

甚至提议取消优待条件。

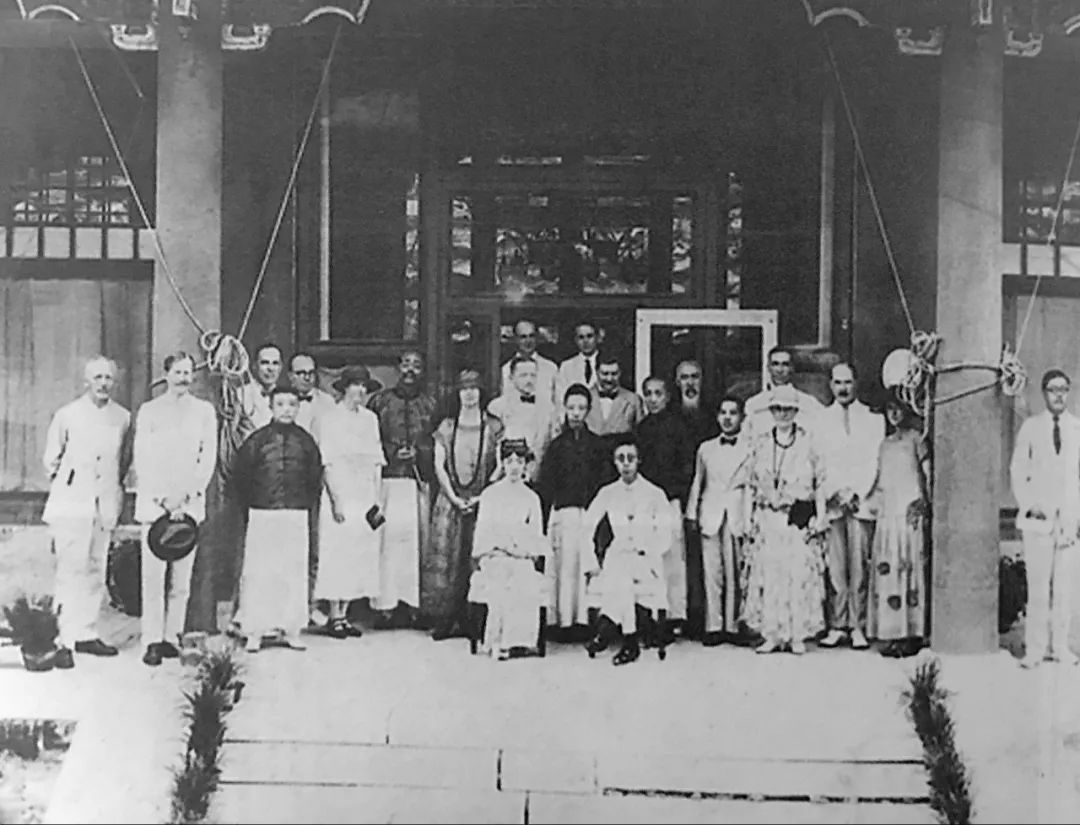

1922年溥仪与婉容大婚时,溥仪和婉容在养心殿接见外国来宾并一起拍摄了照片。

延至民国十三年溥仪被逼出宫后,《优待条件》经费一条被修正为“民国政府每年补助清室家用50万元”。即使如此,民国政府也未兑现,《绍英日记》民国十三年(阴历)十二月十二日(1925年1月6日)载:“午后恩、鸿老爷来谈公事,据云政府发给十月份二成经费八千四百元,是否承领。予云此款既声明每年五十万,分月应发之二成,当此大局未定之时,已经减成发给,自未便承领也。邓三爷来谈,已与李总长商定,可由内务府函致段执政,请求发给陈欠及已发之国库券未能使用之款,求其设法,以便度过阴历年关。”本已减至每年五十万元分月发放,但首次发放即只有应发的二成八千四百元,又怎能指望以后情况会好转,无怪乎绍英要拒领了。

逊清皇室是民国的债主,但因机构臃肿,浪费严重,每年仅三节(端午节、中秋节、年节)用银即高达一百多万两,于是又不得不奉银行为自己的债主。溥仪虽对内务府管理不善、贪腐浪费深感不满,但以他自己为首的皇室核心成员更是挥霍无度。《我的前半生》中曾回忆:

关于我的每年开支数目,据我婚前一年(即民国十年)内务府给我编造的那个被缩小了数字的材料,不算我的吃穿用度,不算内务府各处司的开销,只算内务府的“交进”和“奉旨”支出的“恩赏”等款,共计年支八十七万零五百九十七两。(溥仪《我的前半生》第113页。)

月支达七万余两。《郑孝胥日记》载:“是日交进上用及太妃、后、妃月用共十七万有奇。”(1924年6月2日,阴历五月朔)这个数字显然是包括三位太妃和溥仪的后妃在内的,这尚是在财政最困难的1924年,合计年支亦有200余万元。不妨看一下《绍英日记》所记1924年7至9月溥仪除“月用”外的其他开销:

上买汽车用洋八千六百元,又令交进五百元。(7月20日)

召见予与荣大人,交下珍珠手串两挂,又廿二串,令变价。(8月3日,见第三十九册日记,下引至9月15日同。)

荣大人传知上要二万元,为给赈款。(8月15日)

是日上言及内务府之事,责备办理无效,既未能核减,又不能开源,如增租催租等事。并云每节必用物品抵押借款,何所底止,将来有何办法;对云如能裁减至王府规模,将局面撤去,似可核减之处甚多,譬如王爷府中起居饮食亦不致甚苦,用人既少,浮费亦少也。上云莫非将尊号撤去;对云并非如是,虽然极力核减,依旧尊严,不过核减用度而已。上云嗣后如有应核减之处,可开单请旨;对云应请乾纲独断,自能实行大减也。秋节之事上令将节赏裁撤,亦不必另行交进,只将所欠月例等款发放,余俟过节有钱时再为发给也。遂退出。(8月21日)

会同荣大人将售珠价银八万元期票八张呈交,上收入,尚有喜色。(9月4日)

耆大人请假五日。上要现洋五百元,已交进讫。(9月14日)

接堂上电话,本日上要银洋二千三百元,要款无度,应付为艰,自应请朱大人代为陈明,否则实无办法也。(9月15日)

不到两个月,额外要款31900元(还不算变卖珍珠手串的八万元),无怪乎绍英会觉得“要款无度,应付为艰”。因此当溥仪指责内务府不能开源节流、办理无效时,胆小谨慎如绍英者亦忍不住指出是宫中浮费太多了。当如此“浮费”,而民国优待经费又不能落实时,向银行举债就成为无奈而当然之举了。从《绍英日记》的记载看,民国十年前逊清皇室还不常向银行举债,之后举债的频率就高了起来,以至抵押债券或宫中金册、金宝和其他金器等,跨入1920年代,民国政府对优待经费的发放,因“国库支绌,实发不及二成,皇室所维持生活,胥恃典质旧物”

(清代宫史研究会《清代宫史论丛·宗人府教养工厂创办概况》第315页,紫禁城出版社2001年版。)

。

溥仪与皇后婉容、内弟润麟、四个胞妹的合影

为了改变这种窘境,逊清皇室不止一次试图挣扎和开展自救。在不断催促和请求民国政府及时拨款的同时,也想了一些开源节流之策。如“不得不以租房卖地来弥补经费之不足,……这样仍然维持不了皇室的开支,所以溥仪一再压缩机构,精简人员,结果都无济于事。最后不惜盗卖古董文物,或以大批的珍宝玉器为抵押,向汇丰等洋行大量借款,以维持这个小朝廷苟延残喘的命运。”除此之外,还有领取债券利息或折价将公债兑换现钞等。这些情况,在《绍英日记》里都有真切的反映。如:

皇太后谕令:所有皇室所属各衙门应裁应并,通盘筹画永久之计,随时会同醇亲王妥商办法,奏明办理。(1912年11月16日)

进内,王爷、伦四爷、中堂、陈师傅、景大人会同先至端康皇贵妃前陈明节省经费事,又同至太极殿见三位主位陈明核减经费事。(1914年8月12日)

午后至筹备处,商酌内务府应行裁并事宜。(1915年3月28日)

蒙召见予与耆大人,为裁膳房厨役、太监事。(1921年11月30日)

上交下朱谕一道,大意每年只用五十万之谱,令王大臣等设法核减云云。大家随同醇王爷至养心殿,召见。上云民国不给经费,入款无着,不得已而为核减之举,甚望帮同核减,分别具奏,众云节流固不可缓,开源亦应举行,庶克有济。(1924年4月18日)

这些都是关于“节流”的记录。而关于“开源”,《绍英日记》里更是不乏其例,如:

与中堂谈内务府地租事。(1915年9月28日)

中堂交进售卖瓷器洋元票八万七千元,银库取到公债息银卅万四千八百八十七圆三角。(1918年6月8日)

午后接奉醇王爷电话,令给总理、总长信,以催经费。(1921年12月27日)

至王懋宣处晤谈,请其看邓君翔信,说明拟运出金器交汇丰作押,以便筹备续借大婚用款。(1922年10月28日)

上召见,问奉天汇到之地价廿万小洋,对云已回明王爷,令归入典礼处备用;上云此款应存,以售公债之款办喜事,对云因现在用款,已经动用,将来拨账亦可。(1922年11月15日)

早,王爷到,回明派钟捷南赴津,托徐总统转属王将军向曹总统陈请催拨经费及维持一切事。(1923年10月21日)

此次郑大人与大陆、实业银行所借之款第一批之数五十五万元,除还汇丰外,尚余七八万之谱,其抵押即用汇丰前后两次提出之金器,另有清单;尚拟第二批借款廿五万元,即以古玩等物作抵押云。(1924年5月1日)

看来所谓的“节流”无非裁人裁经费,但谈何容易;所谓的“开源”,虽有催款、地租、售物、公债变现、抵押借款诸项,但催款效果无疑不彰,其他诸项亦不过是饮鸠止渴之法 。

上述诸例中的“郑大人”指郑孝胥,事涉逊清皇室自救的特殊努力。由于不满内务府官员的因循守旧、经营不善,溥仪于1924年3月3日破例任命郑孝胥这位汉大臣为总理内务府大臣,并且掌管印钥,令其全权整顿内务府。虽然郑孝胥的办法也无非裁人、裁经费、抵押借款等,但他裁治太狠,步骤太急,不仅遭到内务府官员的消极抵抗;而且遭到民国议员对其是否盗卖宫中古籍、古物的质疑,仅过了三个多月,就被迫辞职,这次改革遂虎头蛇尾地结束了。印钥虽然又回到了绍英手中,但他并无喜悦之情,因为逊清皇室财政如沉疴之病人,像郑孝胥那样用猛药固然不可,但所谓的“维持现状”之法亦不过是缓死而已,因此绍英在6月25日的日记中如此记载:

进内,王爷到。郑大人请开缺,奉旨允准,仍在懋勤殿行走,并着会同筹办内务府核减事宜,并派朱大人益藩会同办理内务府事宜,派绍英佩带内务府印钥等因。对于王爷声明,将来如病体不支时,尚祈王爷施恩赏假开缺等因,王爷云,不可令我着急,我若急死,亦无好处。对云不敢让王爷着急,但若病情不能支持时亦无法也。语近激烈,实由于公事直无办法,只得看日后维持到何地步再作斟酌。

“直无办法”是逊清皇室财政窘境和绍英为难心理的真实写照,而且诸如此类的哀叹在《绍英日记》中是一种常态化表现:“日后若无善后办法,皇室之事实无法维持矣”(1922年10月3日),“以后用度甚为难继,真无办法也”(1923年9月26日),“后难为继,真无办法”(1924年1月31日)。甚至发出“现在当官之困难实与地狱相近”(1922年9月17日)的悲鸣。

绍英作为逊清皇室的高级官僚,每年的薪金及各种赏赐、饭银补贴等,合起来数目颇为可观。以民国四年为例,他的各项收入统计如下(每两银折算为1.39元):

二品俸银:430.52元(107.63×4季)

内务府津贴:7200元(600×12月)

管理处薪俸:3600元(600×6月,因该薪自七月开始发放)

饭银:3624元(计银1600两,钱1400元)

皇宫赏赐:5838元(计银正月1000两,三月1000两,五月400两,七月200两,八月300两,十月300两,十二月1000两,合计4200两)

出租房屋:250元

银行利息:571.4元

其他:795元

总计:22308.92元。

该年各项进账竟有两万多元,可谓收入颇丰(庄士敦引濮兰德《清室外纪》一书,谓“宫中一名高级官员的年收入,估计在百万两以上,当时约合二十万英镑”,《紫禁城的黄昏》第170页,当然是不可信的极度夸张之语。)绍英又行事慎廉,力求节俭,生活本应优裕从容。但是,随着民国七年2月6日其兄绍彝病重及去世,绍英日记里开始出现有向银行借款的记录:“欠款附记:福子昆代借一千元,义顺号,无利息。前欠汇丰支票取约八百两,又字据借一千元,按年六厘息,随便归还。欠竹铭存四百元,欠姨奶奶一百元。”(按:此记附于民国六年阴历岁末日记后)“欠外账略记:欠汇丰支票内多取之数,约八百两之谱,又丁巳年十二月十九日借现洋一千元,又戊午年十二月借现洋一千元,以上二款系邓君翔经手,有亲笔字各一纸,按年六厘行息,随便归还。欠辉山三爷代借现洋五百元,每月二分息,无期限。己未十月初七日借朴宅现洋一千元,系世善甫出名,每月利一分二厘,荣七爷作保,有涿县地契一张作押。(应先还)欠义顺号一千元现洋,系福子昆代借,并无字据利息。(缓还)暂借宋姐现洋五百元,无利。又借宋姐现洋一百五十元,每月二分利。(应先还)生辰用,又借一百五十元。五太太转借桐宅五百元现洋,每月一分利。(应先还)公中借用竹铭现洋一千元。暂借二少爷现洋一千元。”(按:此记附于民国十年阴历二月二十九日后)

为什么会出现这种情况?原来除了自己一家,绍英还要抚养或帮助其他几位亡故兄长(绍勋、绍祺、绍諴、绍彝)的家属,多达数十口,为此他还专设了账房,聘请侄儿世煜管理。民国十三年旧历除夕他记云:

“本年年节家中年例约用五百元,还账约二千五百余元,向盐业银行浮借二千元,借姨太太存款一千元。自明年元旦起撤去账房,每月尚须用月例二百元,公中月例一百元,伙食一百元,米面尚不在内,已月需四百元之谱。”(1925年1月23日)

如果将端午节、中秋节的例费也约略等同于年节的话,三节费用共需1500元左右,加上每年4800元的月例和伙食费,家累确实不小。

然而,更大的开支还在于他为维持自身社会身份所必须的排场而花的费用,如他虽然每年都能从宫中获得数千两银子的赏赐,但绝大部分都要用来赏给宫中的太监和苏拉。民国元年,他甫被任命为总管内务府大臣,即交世续千金,“以备见面礼之用”

(《绍英日记》3月17日)

,这份见面礼,当然主要用来疏通太监(这种陋习遭遇到外国人庄士敦的抵制:“入宫后的第一次口角发生在我与宦官之间。宫廷中有个惯例,当新的任命者得到赏赐物品时,需要把它们散发给周围的人。而我对他们这种索取的答复,使他们感到既惊愕又沮丧。我同意拿出他们所要求的数量,但是他们必须给我正式的收据才行。”《紫禁城的黄昏》第137页);民国二年端午节他付出的“太监赏、苏拉赏约七百两”

(《绍英日记》6月9日)

,民国十三年中秋节,收入已经减少的他也付出了“太监、苏拉赏三百四十元”

(《绍英日记》6月9日)

。

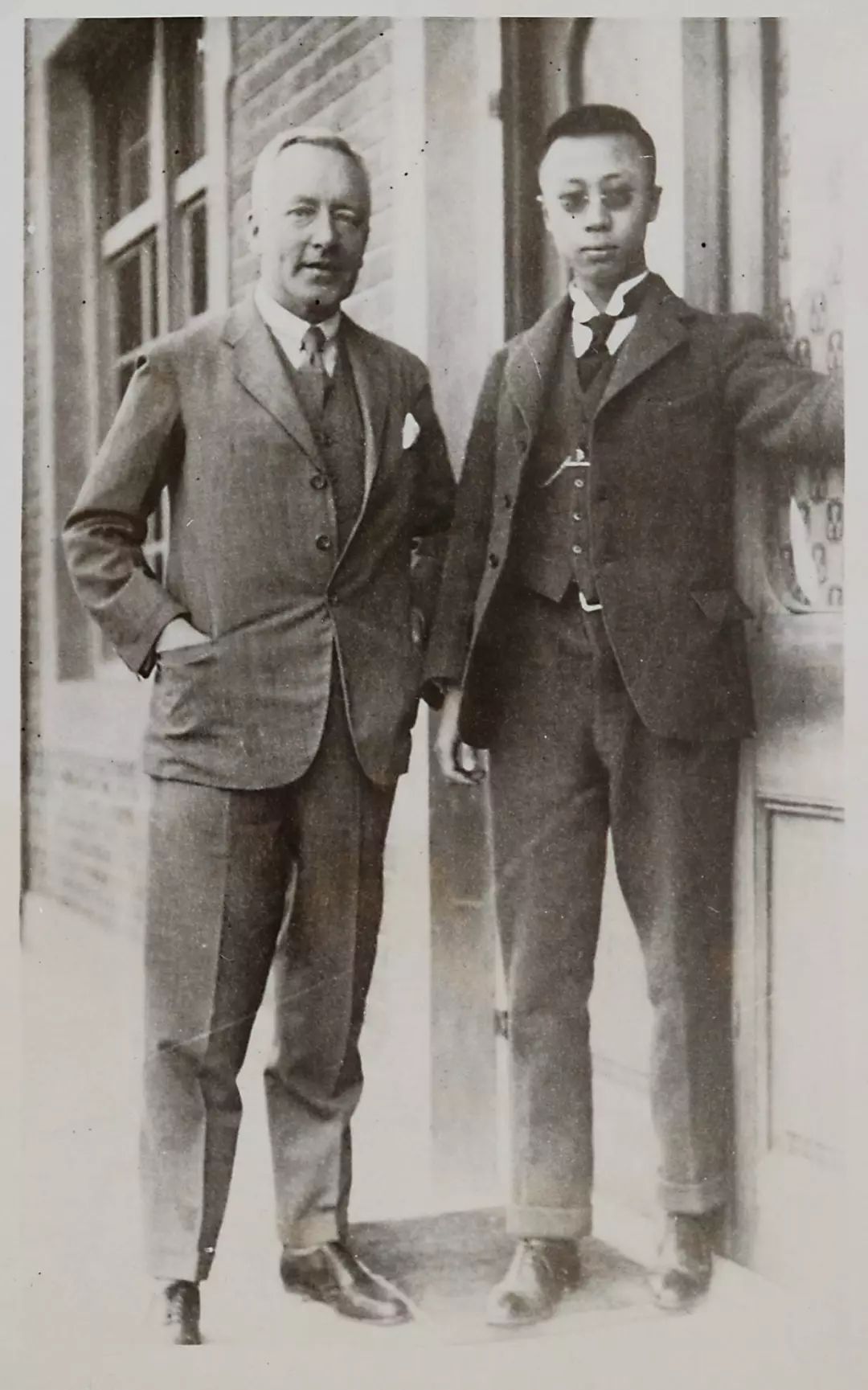

溥仪和他的外籍老师庄士敦

平时他凡进宫办事,或遇赏饭、赏物等,都要给具体办事的太监、苏拉等不菲的小费,据其日记记载,民国元年6月8日,他得赏银壹千两,遂“送给抬夫八元”;民国二年4月30日,“进内,请安,带匠。荣惠皇贵妃赏饭吃,谢恩,予与景三哥各给太监洋银十元”。同年10月3、4、5日,他连续进内带匠,“上赏饭吃,每次送给招呼饭太监十元,三人共卅元”。民国三年5月4日,他进内带匠,“敬懿皇贵妃赏饭吃,共赏给厨茶役卅元”……以他的地位和收入,出手绝不能小气,但动辄八元、十元的赏赐,长期积累,仍是一笔沉重的负担。

马延霱先生曾回忆绍英当年的情形:“过去,我家老宅边上有个粮店。一到过节,爷爷为了往宫里送东西,就向粮店赊账。对皇帝贵妃的赏赐要有进奉,太监也要打点,一来二去花费不少,尤其是逢年过节。因此每过完节,爷爷都会长叹一声:‘可算过去了!’一般人以为大官人家生活一定很阔绰,其实也很艰苦。”

(马延霱:《文武兼备·马佳氏自始至终辅清朝》,《法制晩报》2008年5月18日。)

如果再加上车马费、置装费、医药费、保险费、宴请费、捐赠费、入股投资、婚丧嫁娶等花销,绍英在经济上难免会有左右支绌之感。但即使负债也要维持基本的体面,不能有违日常礼仪和风俗习惯。因为中国基于长期农耕社会和儒家伦理思想形成的礼仪与风俗,是极端重视人际交往的等级性、长期性和连续性,不如此就无法保持人情社会的基本稳定。一般而言,在上位者必须使自己的恩情时常大于在下位者,才能让在下位者觉得永远还不清、还不起,从而心甘情愿地维持彼此尊卑关系;即使地位相若,也会出于长期互相帮助的需要或考虑,在人际交往和应酬上投入大量时间成本和经济成本。特别是逢年过节、婚丧嫁娶,更不惜人力、财力,将平日之积蓄在这些人情节点上挥霍一空,经常造成极大的浪费。这也许就是从逊清皇帝到民国总统,从达官显宦到平民百姓,大家都好像在负债生活的原因之一吧。

而满族人在保留自己民族礼仪特点的同时,又相当程度地吸收了汉族的礼仪文化,其规矩和讲究之繁较汉族尤过之而无不及,故有“旗人规矩大”、“满族老礼多”之谓。庄士敦回忆说:

我清楚地记得一次由皇帝的一位师傅举办并有几位内务府大臣参加的宴会。话题转到了皇宫内最近的一次节日上。节日的花销非常巨大,甚至必须抵押大量的玉器和瓷器。而对我来说,这似乎只是一次非常简单的典礼。那么,巨大开销的原因是什么?在回答我的颇带探究性的和可能不太礼貌的问题时,有人告诉我说,大部分钱都用来赏赐那些悬挂和点燃灯笼的太监们。这种劳务,在我看来,完全可以在北京的街上雇几个人去干,总的花费也不过10元钱。然而似乎只有花掉几千元才符合以往的规矩。(《紫禁城的黄昏》第212页。)

逊清皇室的陈规陋习不仅令外国人感到疑惑,也令我们今人瞠目以对。宣统三年,绍英长子世杰娶庆亲王奕劻之女八格格为妻,成为皇亲国戚,似乎尊荣无比。据世杰之侄马延玉先生回忆:当时娶亲队伍前面到了北京齐化门新鲜胡同,后面还在东四牌楼,浩浩荡荡,规模庞大。马延玉先生家藏有当时的《喜礼簿》,记录送喜礼者多达506号(有的一号包含多人),整场婚礼耗资巨大。婚后第三年八格格产后血晕而逝,世杰本想继娶八格格之妹十二格格,而绍英认为不可。世杰婉言问之:“如两家继续联姻有何不好?”绍英只说了一句话:“太累!下去吧。”