10月19日晚,山西太原一男子用开水浇烫怀孕母猫的视频于网络曝光,很快引起人们的普遍愤怒。虽然受伤母猫被好心人送至诊所救治,但终因伤势过重,其与其腹中四只小猫一并失去了生命。

站在“人”是蓝色星球上唯一具有意识思维能力生物的高度,人不应该自恃优越、居高临下,视动物为劣物,而

应该以一个智慧生命所具有的“仁”心去爱护动物,关心动物在人类社会发展过程中的处境命运,更莫谈肆意妄为、随心所欲捕杀、虐待它们。

然而,近年来虐待动物的事件却层出不穷,并于舆论场上持续发酵,引起人们不断关注。

2018年9月,一流浪猫遭湖北某高校大一学生射杀,该流浪猫身插4箭被弃置在垃圾桶中。

2019年3月,一流浪狗被广东某高校保安打残并从三楼扔下至死。

2020年1月,重庆某景区内,一头150斤左右家猪,遭捆绑四肢后被推下蹦极台。

2020年4月,山东某高校大四学生通过多种暴力手段对流浪猫进行虐待并拍摄视频兜售。

……

究其原因,引人深思。

“人”在数千万年的发展历史里,虽然实现了一次又一次的进化,但从来没有摆脱“人”是“最高级灵长类动物”的本质。

“人”发展进化的历史,也是对其他动物不断征服的历史,更有“智人”吃光了“尼安德特人”从而“取而代之”的历史假设。

“人”是“万物之灵”、“百兽之长”,“人”性的背后始终保留着一定的“兽性”。“人”掌握着对其他“动物”生杀予夺的权力,所谓“虐待”只是放肆权力的方式之一罢了。

“恻隐之心,人皆有之”,于复杂的人格之中,这句古训却未必可信。心理学上早已有“反社会人格”的概念,拥有这一人格的人具有高度攻击性,对他人的不幸没有任何悲悯之情,而他们却往往没有能力去攻击和伤害强者,于是只有通过“自身情绪转移”,将自己对于他人和社会的不满与愤怒倾泻于比自己更弱小的对象身上,并从中寻求安慰和快感,“动物”则是再合适不过的对象了。

然而,对于动物的虐待并非明智之举。

易中天曾说过:“只有当所有人都不再忍心虐待动物时,人与人之间的和谐关系才能真正建立起来。否则,下一个被按倒在床,挖肝取肾抽胆汁的,没准就是我们自己。”

虐待动物跟精神病态是呈显著正相关的,纽约人道主义协会哈罗德.霍维尔博士甚至研究发现,虐待动物的人犯罪的概率明显高于普通人。

现代“人”已经掌握了比以往任何时候都要高端的科技,仿佛更加坚定“人”是“万物之主”的认识,于是有些“人”对虐待动物、肆意向“动物”索要好处、通过“动物”达到目的有了更大的底气。

“不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们”,对“动物”的不尊重也使得人们遭受着一次次“报复”:“动物妓院”引发的性病、“马戏团动物”的“杀人”惨案……

当然,并非所有“动物”个体的力量都足以“报复”“人”们,但因为生态平衡被破坏而导致的“鼠疫”、“生物入侵”等问题都告诉着“人”们:

当“动物”不被尊重和爱护的时候,“自然”最终会为它们主持公道。

善待动物,才合乎“人类-自然-社会”发展进步要求。

善待动物,是基于我们作为智慧生命所应该具有的理性自觉,也基于动物伦理与权利。

在“人权”概念出现并发展的几百年里,人权已经不再局限于私权与公权的斗争,而早就经历了强弱贫富之间的平衡,发展至对“人—自然—社会”和谐发展的追求。

取材自真实故事的电影《忠犬八公》,在感人之余,也展现了作为“动物”的狗对“人”的忠诚。

“溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门”,陆游的《十一月四日风雨大作》、《嘲畜猫》、《赠粉鼻诗》等诗词中都描述了作为“动物”的猫对这位忧国忧民诗人的陪伴;

新西伯利亚细胞学和遗传学研究所门口静静矗立的编制着DNA链条的实验鼠雕像,则向现在和未来记录着作为“动物”的老鼠为人类科技进步作出的牺牲。

人们在关注自身作为“人”理所应当享有之权利实现的同时,也应该认识到与我们朝夕相处、环环相扣的“动物”,于我们依赖的自然、社会环境中也拥有着它们应当享有的伦理与权利。

诚然,人与禽兽不可等同,

但保障并实现动物享有健康、安全、稳定、持续的生存发展权利,却是在充分实现“人权”和人类自身更好发展进步的道路上必须付出的努力和留下的足迹。

当然,善待动物并不需要我们在处理与动物的关系时如履薄冰、胶柱股瑟,生态链条的流畅运转毕竟有规可循,“多忧则害智”,在强调善待的同时,人们大可不必为“弱肉强食,适者生存”的自然法则而自责、也大可不必在时时刻刻纠结自己的正常生活行为是否伤害了“动物”。

但在此规则内,人们对动物整体的生存发展状况必须予以重视并采取行动,同时,整体的重要,在于个体的珍贵,这种关注还要落实到每个动物个体。

“勿以恶小而为之”,切不可一边大谈善待动物、一边对身边的动物拳打脚踢甚至残害虐待;

为满足自身需求而向动物伸出“索要”之手时,人们也必须克制自己逾界的欲望,“多欲则亏义”,“象牙”、“熊胆”并非缺之不可,“虐猫”、“斗狗”以博眼球实为傲慢与野蛮。

善待动物的实现,需要消除“人”观念上的傲慢和偏见,更需要法律的保障。

对于“野生动物”,我国已经制定了《野生动物保护法》,但其主要还是针对反走私、反盗杀等违法犯罪行为。

对于“小动物”或者“家养动物”,我国尚无专门法律,也无相应制度。且在我国既有法律规定之内,针对动物伤害的定罪主要以财物价值的多少来作衡量,被害动物的市场价格达到法定程度才可能被追究法律责任。

虐待动物者或被公安机关基于《治安管理处罚法》予以处罚,或被司法机关以“故意毁坏财物罪”立案追诉。基于“物”的概念,在民法中,“动物”是其“主人”的“财物”,“主人”对其享有所有权,对其享有占有、使用、收益和处分的权利,只有“主人”的行为达到较严重程度,其行为才会受到“公序良俗”原则的谴责。

在法律漏洞之下,虐待动物的方式却“五花十色”,活埋、活剥、扔掷、拖杀、射杀、扑杀、刺杀、浇烫等方式不胜枚举,更有虐待动作表演以博眼球、活取胆汁或活摘器官的。

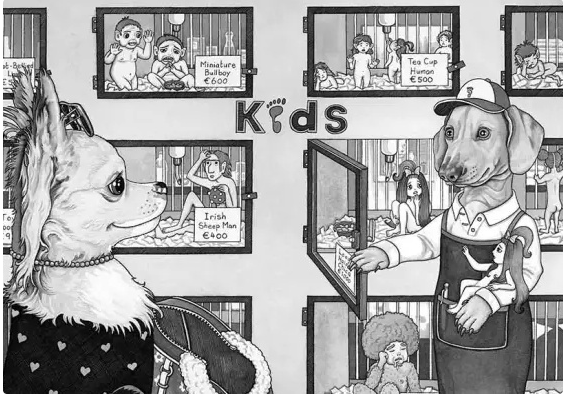

在漫画家Barbara Daniel的漫画中,“人”与“动物”互换了角色,也被当作景物观赏、被“捕人器”死死卡住、在实验室里被活活解剖、被填鸭式喂养……▼