周必大是南宋政坛、文坛重要人物,其文集《周益文忠公集》也是研究南宋历史、文学的重要文献。文集是周必大逝世后其子周纶所编,先后于开禧二年(

1206

)和嘉定十年(

1217

)左右分两次刊刻完成。此为目前所知宋代唯一刊本,今有残本流传。此后直至元明,均无刊本。到了清初,宋刻全本已不可得见,只有少量钞本流传于世。据《中国古籍善本总目》,国内图书馆藏明清钞本共十四种(包括残本),其中明钞五种,清钞九种。此外较有价值的钞本还有台湾“国家图书馆”所藏清彭元瑞知圣道斋钞本以及日本静嘉堂文库所藏清谢深甫钞本。这些钞本以往多在藏书家手中,普通人难得一见,道咸以降学者最常见的只有欧阳棨于道光二十八年(

1848

)和咸丰元年(

1851

)刊刻的瀛塘别墅本《庐陵周益国文忠公集》(本文简称“瀛本”)。学者对周必大文集版本的研究,也基本集中在瀛本上,其关注点为瀛本底本即知圣道斋本的来源。但他们都是在只见到澹生堂明钞本(本文简称“澹生堂本”)、瀛本、《景印文渊阁四库全书》本(本文简称“文渊阁本”)的情况下,利用书目序跋进行考察。当我们比对更多的版本后会发现,他们对于知圣道斋本源流的考察并不成立。因此笔者在比对更多版本的基础上,欲对瀛本源流重新做一探讨。

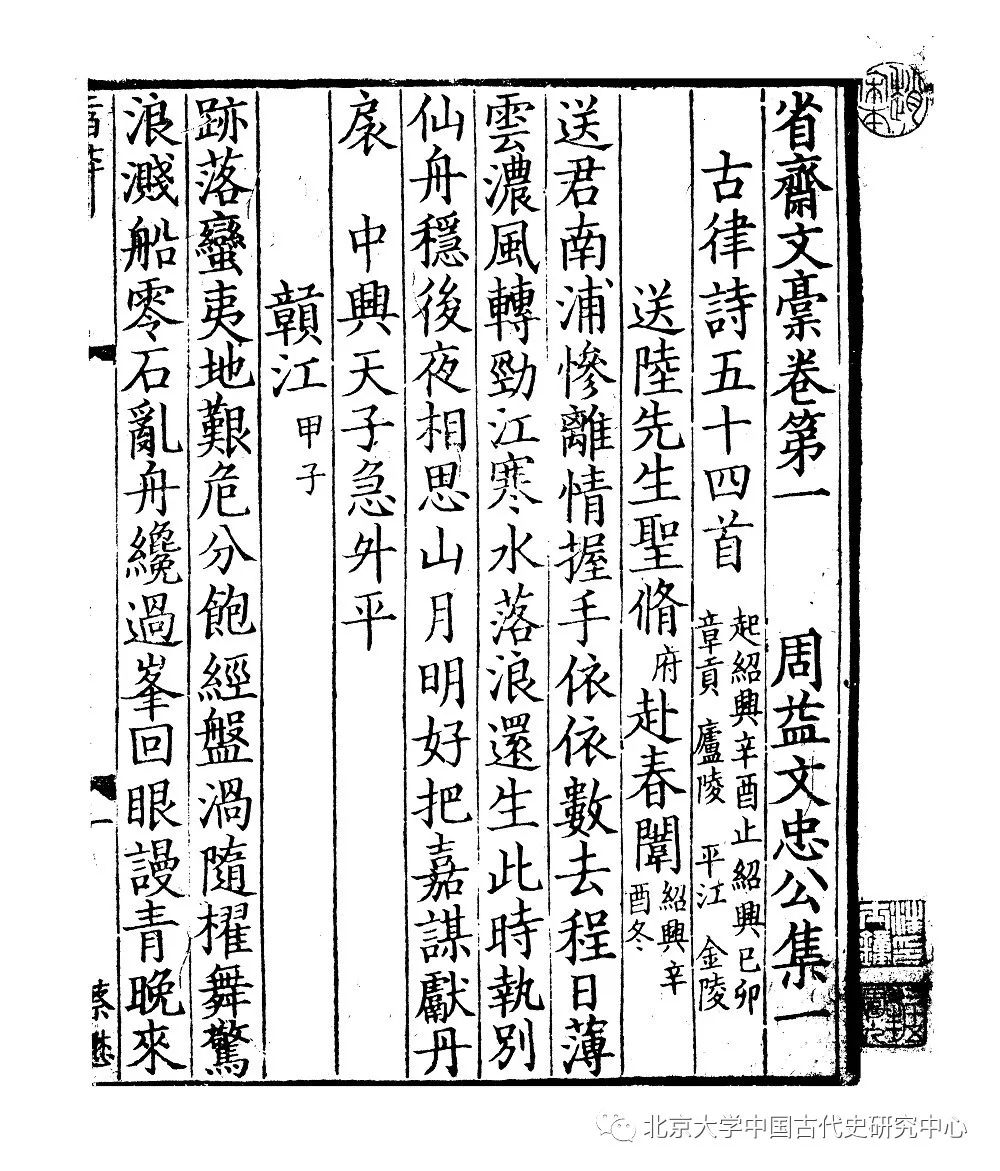

静嘉堂文库藏宋刻本《周益文忠公集》卷一,共存六十九卷

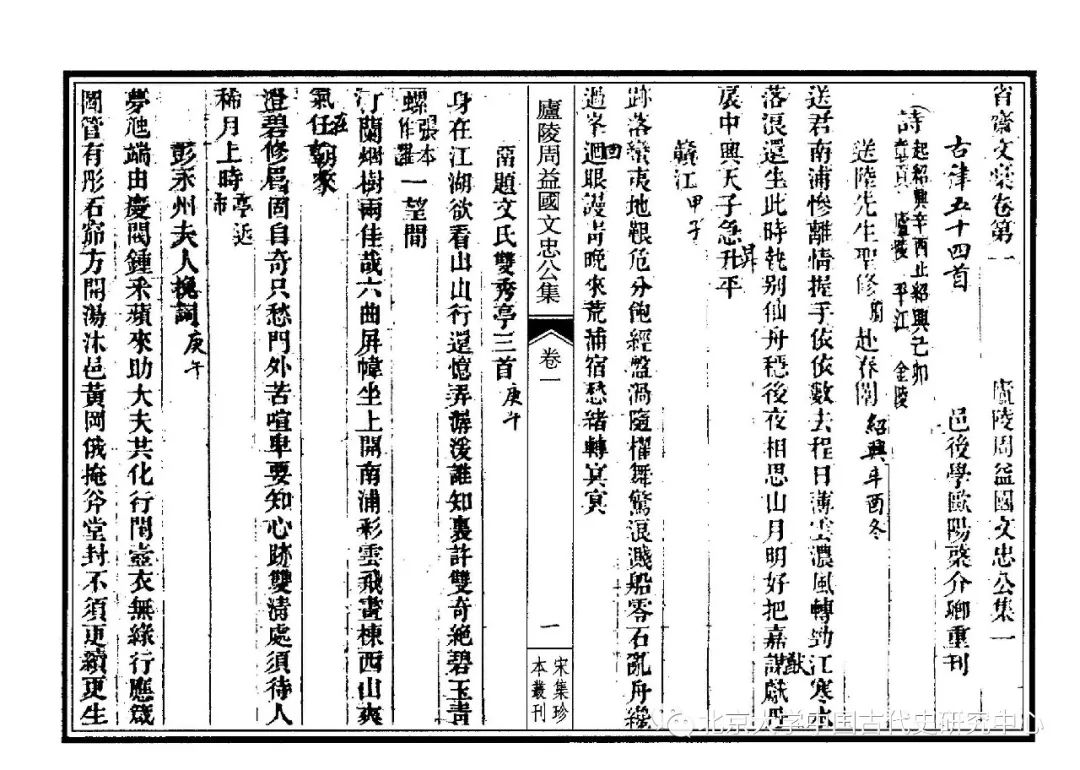

《宋集珍本丛刊》影印瀛塘别墅本《庐陵周益国文忠公集》卷一

一、知圣道斋本源流考

绍熙二年(

1191

)至庆元二年(

1196

),周必大费时六年,校订刊刻了《欧阳文忠公集》,后来其子周纶又以欧阳氏家传本复校,成为迄今欧阳修文集最好版本。自称欧阳修后人的欧阳棨对此铭感于心。周必大德业文章为世所称而文集罕见的现

实,又使欧阳棨

“早岁即有志是编”,对编刊周必大文集之事念兹在兹。刊刻时所用底本为彭邦畴家藏知圣道斋本,又校以张敦仁所藏清初梁清标藏钞本(本文简称“张敦仁本”)和抄自翰林院本的王赠芳钞本。道光二十八年,先刊刻了除《杂著述》、《书稿》、附录之外的一百六十二卷,咸丰元年,又刊行了馀下的部分。瀛本作为

1986

年文渊阁《四库全书》影印之前周必大文集最常见的版本,十分有必要厘清其版本来源。以下先详细梳理瀛本底本源流,再论其校本情况。

1

.知圣道斋本概况

知圣道斋本二百卷,附录、《年谱》后又重出附录五卷,现存台北“国家图书馆”。该书序言“周益公文集序”六字下有彭元瑞三印,即“南昌/彭氏”、“知圣道/斋藏书”、“遇读/者善”(回文印,即“遇者善读”)。卷首首页有彭元瑞题记,其内容又见《知圣道斋读书跋》卷二。据题记可知,知圣道斋本为乾隆三十六年(

1771

)彭元瑞从吴郡商贾手中购得,初得之时“讹舛特甚”,乾隆五十五年以内府本校勘之后才“粗可读”,可见并非善本。道光十一至十二年,其子彭邦畴又以翰林院本(即四库底本,详下文)校勘。此次校勘除了校误补阙外,还有不少实质性改动,如更改篇名、调整篇目次序等,其中对《玉堂类稿》、《平园续稿》、《掖垣类稿》、《省斋文稿》的改动较大。以上改动,并无版本依据,多属误改,却基本为瀛本继承。这种改动使知圣道斋本去宋刻原貌愈远,实不可取。

彭元瑞提到知圣道斋本购自吴郡书贾,但该本原属何人,传承如何,却并未交待。此本卷一六九《泛舟游山录》末附有《记抄〈周益公集〉始末》(本文简称《抄集始末》),但自“复偕钱子往拜,遂与余省”以下全缺,彭邦畴和欧阳棨均不知谁作。周莲弟首先发现此记与陆心源《皕宋楼藏书志》中所录宋宾王手跋十分类似,比对后认为系手跋底稿,笔者颇为认同。但周氏据此认定知圣道斋本为宋宾王、谢深甫等人共同校订完成之本,笔者则不敢苟同。此事本末还需从宋宾王抄周必大文集谈起。

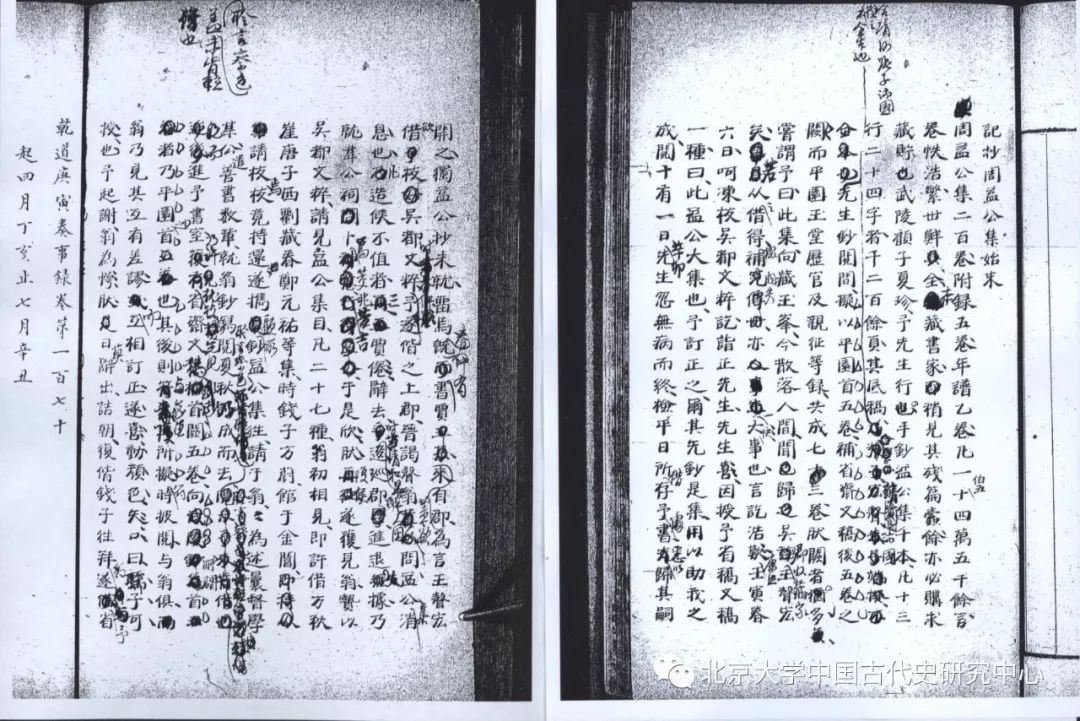

知圣道斋本卷一六九后所附《记抄〈周益公集〉始末》

2

.宋宾王抄周必大文集始末

周必大文集清初流传已少,世人得残篇断简亦颇珍惜。当时顾夏珍以手抄《周益公集》十本,合张鸿声、朱端揆所藏,仅得七十三卷,“凡十三行二十四字者千二百馀页”。时顾夏珍听闻原藏于徐乾学传是楼的《周益文忠公集》全本归同郡王闻远,欲借补而未果。顾夏珍病卒前,将此本托付宋宾王,希望其能补全。宋宾王利用王闻远借其《吴都文粹》之机,向王氏借传是楼本抄写,又得到了钱枚的帮助,于康熙六十一年(

1722

)二月至十月先抄出一本。由于其家贫,乏润笔费,此本实为替金檀文瑞楼所抄,是为文瑞楼本。该本后归丁日昌,现存国家图书馆。之后,宋宾王又借文瑞楼本,于康熙六十一年十月至雍正元年(

1723

)三月抄出一本。此后宋宾王多次对其校勘,是为宋宾王本。宋宾王本现存南京图书馆,已有残缺,其中卷二十九至三十四、附录卷五、《年谱》为黄丕烈据周香严所藏钱曾述古堂钞本补抄。此本南京图书馆著录为文瑞楼本,但与国图所藏文瑞楼本相比,该本经过宋宾王多次校勘,质量实在国图文瑞楼本之上。如《承明集》卷四共十三篇文章,文瑞楼本阙第十二篇的下半部分和第十三篇的上半部分,而宋宾王本已经补全。

雍正十一年,谢深甫借宋宾王本复抄一本,“间有订正,不下百馀处”(本文称此本为谢深甫本)。此本后由皕宋楼收藏,清末转入静嘉堂文库。谢深甫本每《稿》目录后,有“太仓宋宾王蔚如氏校”及“谢甫泰惺廛氏钞”二行,故陆心源认为此本由宋宾王和谢深甫共同完成。需要注意的是,此本的宋宾王校并非宋宾王在谢深甫本上直接校勘,而是谢深甫抄自宋宾王校勘之本。

前文提到,周莲弟认为知圣道斋本为宋宾王、谢深甫等人共同完成之本,很明显,她将宋宾王本和谢深甫本混为一本了。另外,彭元瑞购得的“影宋本,乃合众手钞成者,纸墨、行式纷错不齐”,而宋宾王本和谢深甫本则是以文瑞楼本为底本由个人抄成,既非影宋,亦未出现纸墨、行式纷错不齐的情况;更重要的是,宋宾王本现存南图,谢深甫本现存静嘉堂,而知圣道斋本则在台北“国家图书馆”,知圣道斋本绝非宋宾王本或谢深甫本。周之结论并不成立。

3

.知圣道斋本来源

知圣道斋本既然并非宋宾王本和谢深甫本,那么究竟来源于何处呢?宋宾王跋又为何出现在该本?此本卷一七二《思陵录》上,淳熙十四年十一月壬辰条旁的跋语给出了答案。跋语言:“《益公集》闻宋板后,世无刻本,此张鸿声所藏,若蒙钞刻本者,故摹以志。庚寅七夕后一日。”跋语下有“王印

/

宋宾”朱白文方印。明言此本为张鸿声所藏,跋语提到的庚寅七夕后一日,当即康熙四十九年(

1710

)七月初八日。跋语所谓“若蒙钞刻本者”应为彭邦畴所谓“影宋本”说法之根据。从跋语题在卷一七二上来看,所谓影宋的部分当包括该卷。但将此卷与国图所藏宋刻残二卷本比对后发现,与宋刻本差别极大,绝非影宋本。宋刻本为半叶十行十六字,该卷为十行二十字,字体相差也非常之大。该卷遇“上”等字空格,或许抄自宋本,但绝非影宋本。

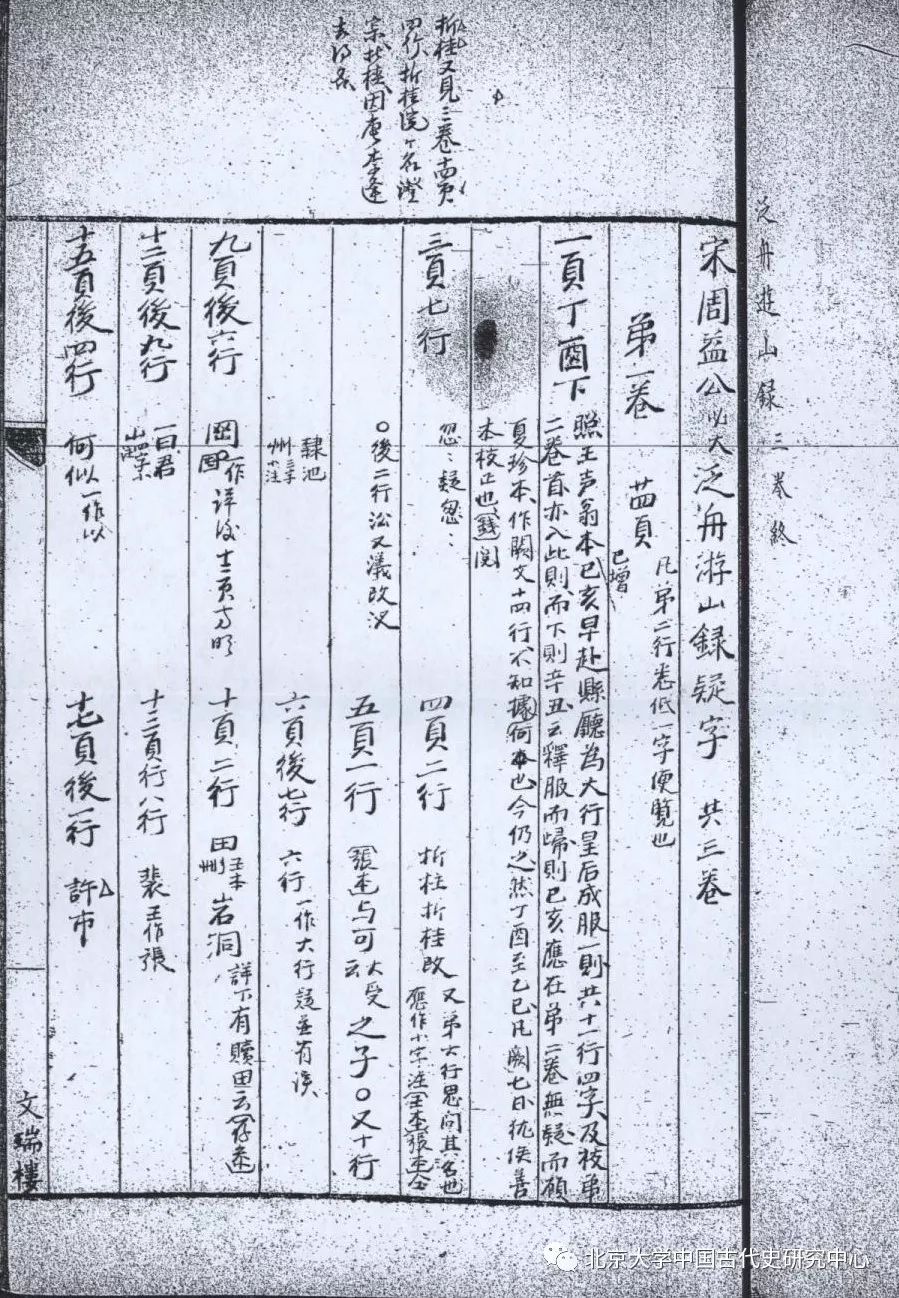

前面提到,顾夏珍以己所藏,合张鸿声、朱端揆所有,方成七十三卷本,则张鸿声本自属残本,且所存不多。但知圣道斋本实为全帙,那么张鸿声本之外的部分来自何处呢?卷一六九《泛舟游山录》之后所附《宋周益公必大〈泛舟游山录〉疑字》(本文简称《疑字》)给出了答案。

《疑字》凡三卷,为《泛舟游山录》之校勘记。第一卷叶一“丁酉”下校勘记云:

照王声翁本已增“己亥早赴县厅为大行皇后成服”一则,共十一行四字。及校弟二卷首,亦入此则,而下则辛丑云“释服而归”,则己亥应在弟二卷无疑。而顾夏珍本作阙文十四行,不知何据也,今仍之。然丁酉至乙巳凡阙七日,犹使善本校正也。〔钱阅〕

又同卷叶四二行下云:

“折柱”,

“

折桂

”

改。(注:又

“

弟大行思问其名也

”

应作小字注,〔王本〕、〔张本〕仝。)

又同卷叶廿四末云:

廿四页末有朱笔批

“

自辛卯、己亥凡九日不见纪述,而原本亦不可考

”

等云,鸿声云系天如公手笔。

结合宋宾王手跋可知,上述校勘记中提到的“王声翁本”、“王本”即王闻远藏传是楼本,“顾夏珍本”自然就是七十三卷本,“钱阅”中的“钱”则为帮助宋宾王抄校文集的钱枚,“张本”则为张鸿声本,天如公则不知为谁。当时能见到上述版本并与以上诸人均有交往的只有宋宾王。而且《疑字》所用纸张与宋宾王所抄文瑞楼本、宋宾王本也完全一致,为单鱼尾、白口,版心下有手抄“文瑞楼”三字,故《疑字》作者必为宋宾王。从《疑字》中提到利用王闻远本、顾夏珍本、张鸿声本来看,此当是替金檀抄文瑞楼本时所作。

知圣道斋本卷一六九后所附《宋周益公必大〈泛舟游山录〉疑字》

但检校文瑞楼本和宋宾王本,上述校勘记均无。宋氏手跋言:

是集也,钱子实总其成,订正舛错,费许心目。余因就卷中脱落疑讹处另副开载,更竣缮本续校焉。

宋氏言,其将卷中“脱落疑讹处另副开载,更竣缮本续校”,则此校勘记本不打算收入正式钞本中,知圣道斋本当为误收。

知圣道斋本有宋宾王抄书之手跋底稿和校勘记录,显示了宋宾王与知圣道斋本关系密切。该书版式则为我们提供了更多的信息。是书版式非常复杂,有半叶十行二十一字者、十三行二十四字者、十行二十字者、九行十七字者、八行二十字者等多种,而且,各种之间错出纷杂,往往数卷之间版式、字体突变,行格亦或有或无,此外还有不少别的补抄。以上数种版式中,十行二十一字者所占比重最大,共计八十九卷,与宋宾王本最为接近,正是抄自宋宾王本者。可见宋宾王本实为知圣道斋本的主体。

知圣道斋本除张鸿声旧藏和抄自宋宾王本之外的其他部分来源不详,其中比重较大的为半叶十三行二十四字者,共计五十二卷。考虑到顾夏珍七十三卷本为半叶十三行二十四字,顾氏又曾借张鸿声本补抄,则此部分当来自顾夏珍本。至于其他部分,就不得而知了。

本文作者

上面的考察显示,知圣道斋本虽然为张鸿声旧藏,但其主体却是抄自宋宾王本,抄写中还混杂了宋宾王《抄集始末》底稿和《疑字》,此外还有不少抄自顾夏珍本。可见知圣道斋本不仅抄手众多、抄写时间不同,抄写中也甚多马虎草率。

比较瀛本与知圣道斋本可知,知圣道斋本不少阙误已据张敦仁本和翰林院本得到校补。但瀛本也继承了彭邦畴对知圣道斋本的不恰当修改。欧阳棨也有对知圣道斋本擅加改动的地方,比如《年谱》从附录之后提到卷首,书名从《周益文忠公集》变为《庐陵周益国文忠公集》,这与四库馆臣将底本名称《周益文忠公集》改作《文忠集》如出一辙,实不可取。

二、瀛本校本梳理

欧阳棨编校瀛本时,用以校勘知圣道斋本的主要是张敦仁本和翰林院本。

1

.张敦仁本

据道光七年(

1827

)张敦仁所作《重刊〈周益国文忠公集〉序》,张敦仁本为张敦仁知南昌府时托人从京城购得,为梁清标旧藏。原装三十册,阙九册三十九卷。所阙卷次不详,所存如下:

首列《周益国文忠公集》总目,凡《省斋文稿》三十卷,《平园续稿》三十九卷,《玉堂类稿》十三卷,《政府应制稿》一卷,《历官表奏》五卷,《奏议》十二卷,《奉诏录》四卷,《杂著述》七卷,《书稿》十四卷,共一百二十五卷。又附录五卷,《年谱》一卷。

顾广圻道光四年六月曾鉴定此本,认为抄自开禧二年初刊,开禧初刊本共一百二十五卷。这一结论被部分学者接受。但据陈振孙记载,顾氏之说实难成立。陈氏有言:

《周益公集》二百卷,《年谱》一卷,附录一卷。丞相益文忠公庐陵周必大子充撰。一字洪道。其家既刊《六一集》,故此集编次一切视其凡目。其间有《奉诏录》、《亲征录》、《龙飞录》、《思陵录》凡十一卷,以其多及时事,托言未刊,人莫之见。郑子敬守吉,募工人印得之。余在莆田,借录为全书,然犹漫其数十处。

陈振孙指出,《奉诏录》等四种十一卷因为“多及时事”未能刊行,则开禧初刊本为一百八十九卷,另有附录、《年谱》。而所谓“时事”者,指此四种所涉多为政府高层和宫廷之事,在庆元党禁的背景下,贸然刊刻显然不合时宜。陈氏又言,未刊部分为郑寅(字子敬)知吉州时刊行。郑寅知吉州时间,李之亮据《宋会要辑稿》职官七五之一九系于嘉定十年(

1217

)至十一年七月十九日。由此周必大文集方有全帙传世。陈振孙在莆田时,亲见郑寅续刊本,又“借录为全书”,所言自然令人信服。故知张敦仁本绝非抄自开禧初刊。