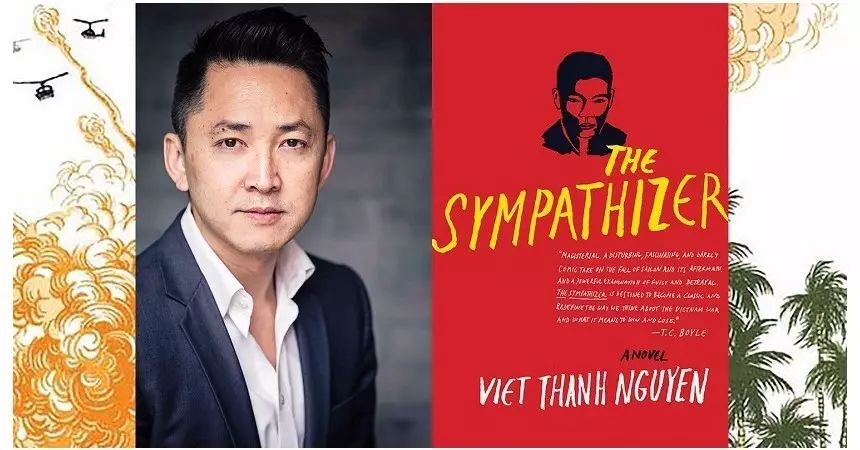

2016 年,

美籍越南裔作家

阮清越

(Viet Thanh Nguyen),以小说

《同情者》(The Sympathizer)

获得当年度的

普利策小说奖。

阮清越

4 岁时跟随父母和哥哥从南越逃至美国,经历了难民营、文化融入、身份认知等困境,现为南加州大学英美研究和民族学教授。

《同情者》

是

阮清越

一鸣惊人

的长篇处女作,其内容和他自身作为越南难民、美国二代移民的经历息息相关。小说情节设置巧妙,语言精辟辛辣,集历史、政治、间谍、惊悚等元素,讲述了一个潜伏于南越的北越无名间谍的故事。

1975 年,越共占领西贡,美军大撤退,主人公也随其南越“长官”逃难至美国。在美国,他明面上是成为难民的南越军人,处于美国社会的最底层,暗中则继续为北越做间谍工作。再加上背井离乡、然后受到的异国文化冲击,他的身心经历了非同寻常的折磨和挣扎。

阮清越赋予了“他”一种

“共情”

的特质:对越南同胞、北越同志、南越士兵、美国白人社会中的弱势越南难民和其他少数族群,“他”都抱有深刻的同情。

一定程度上,小说

《同情者》

是主人公的一场独白,更是作者

阮清越本人对自我和身份的探索

。他与主人公一样,背负双重身份,感受和跨越了两种文化。

在一次电台采访中,

阮清越

详细讲述了他的家庭背景,以及小说与现实的联系。以下为采访节选。感谢本文翻译:邹欢。

“阮清越”,我的名字

Q(采访者):你的名是“越”,我感觉很多越南人都叫这个,“越南”里也有这个字。“越”到底是什么意思?

A(阮清越):“越”就是越南民族的称呼。可以说,我爸妈给我取了一个非常接地气、爱国的名字。再配上我的姓“阮”,是个菜市场名字,和英语人名约翰·史密斯一样烂大街,在美籍越裔里也很普通。但对大多数美国人来说很陌生、拗口。但我不想改名。

我在美国长大,

对自己“越南人”的认知很模糊,可是我对自己“美国人”的身份也不太确定。我一直都认为自己有一部分是越南的,因为

生于越南,经历了战争,是越南难民,我不愿意为其他人改名

。也有比较实际的人,比如我父母。他们的证件上是美国名,做生意的时候用美国名,即使他们是真正的越南人。

成为美国公民时有一次改名的机会,当时我觉得自己可以叫 Tony。想过很多名字——看吧,你笑了——但都感觉不对。所以我还是叫阮清越,虽然听上去不像美国人,但我就是想让美国人念这个名字,让他们认可这是个美国人名。这现在也是法国人名、澳大利亚人名。我的姓“阮”现在是澳大利亚第四大姓。你看,我们改变了我们移民的国家,这些国家最终都能学会念我们的名字,就像念科波拉(译注:越战电影《现代启示录》导演、编剧之一)一样轻松自然。

逃出北越

Q:1975 年,西贡被占领,你父母所在的小镇被北越接管,你父母、你哥哥还有你一起出逃?

A:1975 年 3 月,我爸爸因为生意去了西贡,妈妈留在邦美蜀的家中照顾我(4 岁

)、哥哥(10 岁)还有姐姐(是父母收养的女儿)。那个月共产党军队占领小镇,切断了所有通信。母亲带着我和哥哥徒步走了约 150 英里,到山下的港口小镇芽庄坐船去西贡和父亲汇合。很幸运。哥哥说下山的时候一路上都很惨,他还记得,但我不记得了。根据读到的史料可以推断出当时很混乱,路上有许多平民和南越士兵的尸体。

妈妈留下当时 16 岁的姐姐看管家里的财产,因为她认为——无可厚非地——我们会回来。打仗就是这样,当时已经打了十几年,大大小小的战役不断,但人们最后总是落叶归根。好吧,当然我们最终没有回去。

1 个月后,共产党占领西贡。哥哥说我们想尽办法逃出去——去机场,行不通。最后找到一艘驳船,但和父亲走散了。不过母亲带着我们上

了

船,接着发现父亲也在船上。我的父母一直都敢于冒险,大多数时候都成功了。

初到美国

Q:战争、逃难和父亲走散,你觉得这些对你的世界观,或者说,根本的身份认知有影响吗?

A:对 1975 年 4 月前的西贡我只有模糊的印象,真正清楚的记忆是到了美国之后。我们都是越南难民,被安置在各地的难民营。没人愿意收留一家四口人,所以我哥哥去了一户人家,父母去了另一户,四岁的我被送到一个白人家庭。

我的记忆从这里开始——和父母分离。

虽然只是分开几个月,但后来我意识到这是多么深刻的创伤,至今仍是我肩胛骨间隐形的烙印。在很多方面,我一辈子都在琢磨这段创伤对我究竟意味着什么。

后来我被送到另一个家庭,他们非常照顾我。我记得他们努力想让我过得自在,但适得其反。

比如说,他们让我教他们怎么用筷子。可我只有 4 岁,根本不会用筷子。

那是我第一次感到自己和其他美国人是不一样的,文化上、种族上不一样。

三年后我们搬至加州圣荷西(San Jose),爸妈开了间杂货铺。

店里总会有股味道。后来我意识到,那是大米、水果和香料的味道,这是其他地方都找不到的一种——霉味。美国人可能不习惯,越南人却觉得很舒服。

遭到两次入室抢劫,爸妈受枪伤

Q:你们全家离开南越,是想逃过暴力和迫害。但这两件他们想逃离的东西还是找上门来了。是怎么一回事?

A:那时我可能还不到十岁,所以记得不清楚,只记得是圣诞夜。我正在看动画片,哥哥接到电话,然后告诉我爸妈中枪了。我没反应。当时真的不明白,父母、哥哥和我碰到了什么事——

暴力

。他们是小店主,还是移民,遭抢、被揍甚至被枪击都是家常便饭。

但我觉得,

难民自己也把暴力从越南带到了美国

,发生了很多家暴、虐待。人们受到创伤,受到伤害,受到惊吓。男人落到社会底层,被社会排斥,理所当然地,他们把怨气发泄到家人——妻子和孩子身上。许多

孩子

加入帮派,我二年级时也是一个所谓的“帮派”成员。你知道的,不是真的黑帮,但我去的公立高中有很多越南孩子,自然分成了几个帮派,打架斗殴。

有些越南来的青少年,甚至再小一点的美籍越南裔孩子,真的组成了黑帮,配枪,恐吓越南裔群体,叫做

“本土入侵”

(home invasions)。他们心里清楚——这些人家里都有金子,胆小怕事好欺负。我爸妈一直叮嘱我小心越南人,别让他们进屋,因为他们可能是抢劫的。

越南人手足相残

Q:这样的同胞真让人揪心。他们出于同样的原因逃离祖国,在异乡抱团生活,一部分是想抵抗美国文化中的敌意,最终却彼此伤害。

A:哎,这是场革命战争,也是内战——取决于你怎么看。其实在越南的时候,我们就就已经在手足相残了。历来如此……在法国人殖民之前就这样。

在等级分明的封建社会时,越南人就在剥削同胞,殖民和美国占领——或者说干预,随便你怎么说

——

使得情况更甚。难民到美国后,继续像在越南国内打仗时一样对待彼此,

这可以说是讽刺,也可以说是必然,因为要在战乱中活命,就得利用剥削他人

。

美国的援助腐蚀了越南,人们又把腐败的习惯和残酷的竞争带到美国,同时带过去的还有同胞相残的记忆。这肯定对他们自己以及后代造成了影响,给暴力和残忍相向提供了条件。同胞群体里,大家本应互相守护。

但这

就是美国少数族裔群体的现实:他们抱团取暖,知根知底,也知道对方的弱点。

谈美国国内对越战的分歧和电影《现代启示录》

Q:你是从什么时候开始意识到美国国内对越战存在的巨大分歧,甚至这场战争分裂了美国?你还有印象吗?

A:我很早就知道作为越南人,我们是异类。爸妈开杂货铺的那条街上,有一块窗户上贴了纸条说越南人又抢了美国人的生意。这是我第一次感受到自己身处异乡。

在我最早看的几部电影中有一部叫

《现代启示录》

。那时我十岁,第一次有了模模糊糊的概念,原来有个东西叫

“这场战争”

,

美国人认为它分裂了美国

。

那时我开始隐约体会到

美国人正在经历思想上的内战,而我们越南人被牵连了进去

。

一开始我为《现代启示录》里的美军拍手叫好,但当他们开始杀越南人的时候,

我懵了,不知道要站在哪一边:杀越南人的美国人,还是奄奄一息、说不出话的越南人?

那一刻永远烙在记忆里,它让我意识到我们在这场战争中的处境,意识到美国人眼中越战是一场美国的战争,也

意识到我必须要做点什么

。

谈小说《同情者》

主人公做了好莱坞电影的顾问

Q:《同情者》的主人公是一个间谍,西贡被占领后来到美国,成了电影《村庄》(The Hamlet)的顾问。在小说的致谢部分,你列了许多读过的与《现代启示录》有关的小说和电影。这个间谍作为电影顾问,主要负责什么?

A:他做顾问的这部电影,明显是影射《现代启示录》,同时也借鉴了我看过的其他越战电影。虽然给我带来了创伤,但不得不说《现代启示录》是一部伟大的作品。它固然有些问题,但比其他不入流的越战电影要高出许多。小说里的那部《村庄》就是不入流的烂片,主人公顾问负责监督细节的真实性。

他觉得好莱坞注重细节的真实性,尤其是对国外的东西。所以

他们要求服装要靠谱,但完全不关心人物够不够真实

。电影里所有越南人的角色,在这部有关越战的美国大片中,竟然没有一句台词。

这些演员不过是一部美国片里的道具

。

我写的主人公看得很清楚。

他明白好莱坞不过是五角大楼非官方的宣传部,强调美国自己的立场,其他人非我族类、不过是边缘群体,他们即便在自己民族的历史中也不重要,这样一来就能煽动美国人去参军打仗了

。

他自信可以用某种方式反抗好莱坞这个宣传部,颠覆影院里这部残杀越南人的战争史诗——因为这部电影其实是现实的前传。他相信自己能让情形有所改变。但事实上他显然不能,这就是讽刺和悲剧的所在。

越战与好莱坞

Q:对于越战和好莱坞,你的意思是,这场战争是由战败方书写历史。

A:是的,这也是天大的讽刺之一。美国在 1975 年其实是战败方,五万八千名美军丧生,令人心痛。但同时,他们造成了南北越加起来总共死了三百万人,战时以及战后还死了三百万老挝人和柬埔寨人。

多年后它又如法炮制,

利用自己强大的文化产业,在历史记忆中赢得了这场战争

。在越南之外,你走到哪里都是美国对越战的回忆。而在越南,你不得不面对截然不同的回忆。不管我到哪里(越南之外的地方)讨论越战和记忆,第一个被问到的问题总是“

你对《现代启示录》是什么看法

”。……我们不得不面对这些,对吧?

美国的软实力强悍至极,和它的硬实力并肩作战

。

Q:是的,很多越战电影都在探讨美国的分裂,探讨这场战争是否正义、美国士兵是否实施了暴行。

A:对,人们搞不懂这场战争。常有人来问我,说其实这些电影里美国败得很惨。我的回应是:是的,惨败,但美国人仍旧是电影里的明星。

如果有两个选择,做一个没有台词的老好人龙套和做一个占据舞台中心的残忍反派,我想

每个人都会选残忍的反派。现实也如此。

不管从哪方面来说,这场战争很惨。好莱坞是承认这点的,但也仅止于这点。

它们把美国人打造成巨星,边缘化越南人,局限了这场战争的意义,而恰恰是越南人付出了最惨痛的代价。正是这种文化实力、软实力,让美国人重蹈覆辙,一次又一次。现在在中东面临着相似的情形。

讽刺的是,面临死亡的大多是那些国家的人。

但是美国只关心自己的感受。和当年的越战别无二致,美国人也正是这样,他们的记忆通过某种方式,把越战当成了一场美国的战争。

《同情者》是阮清越对越战的回应

Q:你是否觉得《同情者》是你对越战的回应?从另一种角度,越南人的角度,非美国人的角度审视这场战争?

A:绝对是的。这是我对弗朗西斯·福特·科波拉的复仇。也是我对好莱坞的复仇(笑)。我一个人的、渺小的努力——并非一个人,也并不渺小。许多越南裔的美国艺术家和作家都在做类似的事,

让美国人明白越南是一个国家,不是一场战争。他们也想让越南人从另一个角度理解这场战争,因为越南对这场战争的理解也是有问题的。

但你知道的,

我们写的是小说,即便拿了普利策奖,也不过是本书罢了。而

好莱坞会拍几部两亿、五亿美金的史诗大片,让我的书无处容身

。

越南人写给越南人的难民小说

Q:你的小说其实是一个北越间谍的自我检讨书。在动笔之前,你有读过类似的材料吗?

A:我知道自我检讨是越共对战败的敌人进行改造的一种厉害手段。我没读过真实的自我检讨书,但经常听别人说,也读过那些从改造营中幸存下来的人的自传,回顾他们当时的经历。所以我心里大概有数,而且觉得

这是一种很棒的文学形式

,能和间谍小说结合起来。检讨,或者说忏悔,从圣奥古斯丁开始的基督教徒也一直在做。能和政治上的忏悔结合起来。做一个共产主义人士、天主教徒究竟意味着什么,我的主人公对此很纠结。

检讨书

这一形式在小说中是个重要元素,因为这是

一个越南人写给他的越南长官的

。由此,我能把小说对准越南裔的读者群体,

一本越南人写给越南人的小说

,这在美国文坛不常见。

通常来说,一个少数裔的作家写作,针对的是

占全国读者 89% 的

白人读者。要在美国出版,讨好美国读者是第一步,对此作家们心里都明白。但我真的不想写一本首要读者群是白人的小说,

我想写给越南人看

。而且我知道,从这种立场出发,会根本性地改变小说的写作方式和读者定位。

Q:你父母生意做得不错,哥哥是医生,还带领了一个白宫顾问委员会,你是教授、获普利策奖的作家。但你也说你的家庭失去了很多,见证过死亡。你们会到美国完全是因为美国的这场战争——死了三百万越南人,两百万老挝和柬埔寨人。你是否想过如果留在越南,你的生活会是什么样的吗?

A:我听说过许多其他留在或被留在越南的人的故事。他们中很多人都有过一段艰苦、可怕的经历。我谈论这些事的时候,听众会觉得我的家人和我自己是美国梦的代表——我们成功了,不是吗?

我真的很抵触这种想法

。

表面上看来我们是成功的,一部分原因是美国给了我们机遇。但这一切的前提是美国在越南发起的战争。类似地,菲律宾、韩国、老挝、柬埔寨也有很多难民逃到美国来。

对美国人来说,对这些难民移民来说,怎么去看待美国给他们的经济机遇(而且不是人人受惠),是个很棘手的问题,因为这些机遇是美国在海外的战争带来的。

我的看法是,必须一再强调我不是移民——

我的小说讲述的不是移民故事

。

我是难民,我讲的是战争故事。

美国总是用狭隘的眼光看待这段历史的意义

,自以为这些亚洲人是移民过来的、在美国获得了新生。但我认为,他们来到美国是因为被逼无奈,因为战争。

许多移民的故事、难民的故事,其实是战争故事

。

(完)

本文编译自:

vietnguyen.info

翻译:

邹欢

内容有删节,如需

允许转载先请私信联系

上海译文已经购得

《同情者》

一书的简体中文版权

本书预计将于年内出版

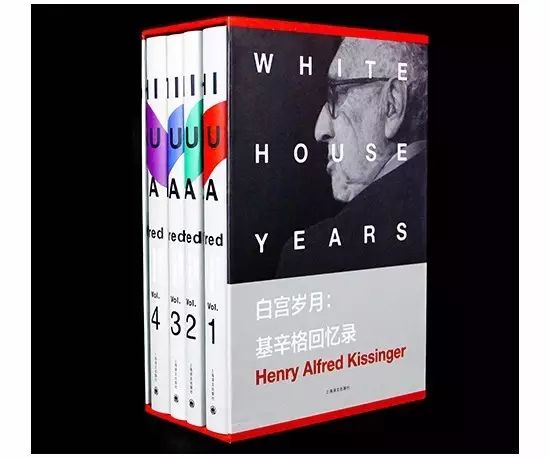

相关图书推荐

《白宫岁月:基辛格回忆录》

[美] 亨利·基辛格

|著

方辉盛 赵仲强 等

|译

《白宫岁月》详细记录了基辛格作为总统国家安全助理在尼克松政府任职的头四年(1969—1973)。基辛格在这部不朽的回忆录中,记载了当时众多国际大事件,该时期具有重大争议的事件,众多世界领导人的形象等等,也留下了颇具分量、极具个性的评论,时而微妙,时而坦率到近乎无情,精彩纷呈。《白宫岁月》是 1980 年美国国家图书奖获奖著作,也是基辛格对这一重大历史时期恒久而宝贵的贡献。

长按下图二维码

可购买

《白宫岁月:基辛格回忆录》

近期新书推荐

《日本新中产阶级》

(傅高义作品系列)

[美] 傅高义

|著

周晓虹 周海燕 吕 斌

|译

哈佛大学中日研究专家傅高义在学术生涯之初被斥为“乡下人”后,意识到一个社会学家如果从未在另一种文化中生活过,何谈理解本国社会?一九五八年至一九六〇年,他来到东京市郊的M町展开田野研究,深描日本社会快速变迁之际的“新中产阶级”——工薪族和他们的家庭。二战后日本经济的迅速发展,大批职员进入大型企业与政府机构并得到终身职位,他们取代了老中产阶级,带动了家庭、经济与文化的变革。工薪族成为他人向往的“光明新生活”的代表;工薪族家庭与政府、社区的关系经历重塑,虽缺乏绝对的价值体系,但却有基本的共识;传统的家族理念式微,新观念影响了家庭内部的分工、权威和育儿。新中产阶级不仅是社会巨变中持续不辍的稳定力量,更建构了延续迄今的日本社会运作基本模式。

《日本新中产阶级》是傅高义的成名之作,其主体研究耗时2年,但傅高义夫妇此后一直坚持研究对象的跟踪随访,研究成果实则跨越30年。如今,新中产阶级成功的兴奋为某些焦虑所取代,他们渴望新活动、新生活、新乐趣和新意义,寻找更宏大的目标。

如您对这本

《日本新中产阶级》

感兴趣

长按下图二维码

或点击文末

阅读原文

即可购买

上

海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“

stphbooks

”添加关注