关注我,摆脱泥泞的力量

大家好!我是昱子。

上周末有妈妈留言,问我:

“为什么要给大家制造紧张,难道几个孩子能用大数据研究苏轼,其他孩子就一定要做到吗?”

洋洋洒洒,五百多字的留言,就不罗列了。

从这样的留言里,我听到了指责,但更多也看到了——

焦虑

。

盼望跟上现代教育的节奏,但却又

被太多的任务、太紧张的心情压抑着,何况还有的家庭是两个孩子,真的顾头不顾尾……

我很理解,非常理解。

但

焦虑,是一柄双刃剑。

一方面,它令我们

痛苦

。

但另一方面,却令我们保持警醒、鞭笞我们

前进

。

所以,是焦虑,却也是变得更好的

动力!

而我之所以花时间写这篇长文的原因,就是希望大家可以通过

了解未来的趋势

,让孩子们都能跟上“未来的教育”!

因为

我的身边,出现了越来越多因为跟不上“未来”而掉队的70后、80后、甚至90后。

70后的A

,从一家40多年历史的知名国企提前“退休”,因为国企转型需要精简人员,她在竞聘中名落孙山,不是因为年龄关系,而是因为她连

使用word、excel这种基本的办公软件的能力都没有

。甚至,连上网买东西,都要别人帮忙代购,因为她不会关联支付宝。

80后的B

,

清X大学

毕业本硕连读,她就读的是重工业相关的专业,在计划经济年代,是清X大学的王牌专业。但近20年,由于

市场萎缩,这一专业的就业岗位快速减少

。在B毕业的时候,工作不好找,她不得不去一个内陆城市的工厂就业。

如今,

毕业十多年,B因为专业的限制不得不考虑转行,

一切都要重新开始。

90后的C

,

海归

。父母为其海外深造花费了七十多万,回国后进入某地方大报工作。没两年,

传统媒体遭遇新媒体冲击

,C所在的部门撤并一半,C愤而出走。如今C进入某家网站工作,每天工作十个小时,

顶头上司的学历是大专

。

以上例子,说明几点:

1)从前的高投入

≠

未来的高回报

2)从前的高学历

≠

未来的高回报

3)放弃持续的学习=放弃未来

也就说,即使

你倾尽全力地教育孩子,但如果方向不对,她/他依然可能无法在未来的竞争中占据有利的地位。

只有“面向未来”的教育,才能在未来经得起检验,也才是真正的好教育!

那么,我就继续以

《大数据分析苏轼》

一文为例,剖析那些

面向未来的能力

。

这是第三篇,已经阅读了前两篇的亲,可从

“获取信息的能力”

处开始

阅读。

必须说明的是,

这些能力的培养并不一定要花费很多钱!

而是需要家长转变认知、重视相关能力、有意引导,就可能得到

事半功倍

的效果,而非事倍功半的瞎忙!

文|昱子

上周刷屏的《小学生用大数据分析苏轼》一文,首先体现出了“用数字说话的能力”!

所谓“大数据”的基础,就是用数字说话,通过数据再现事实。

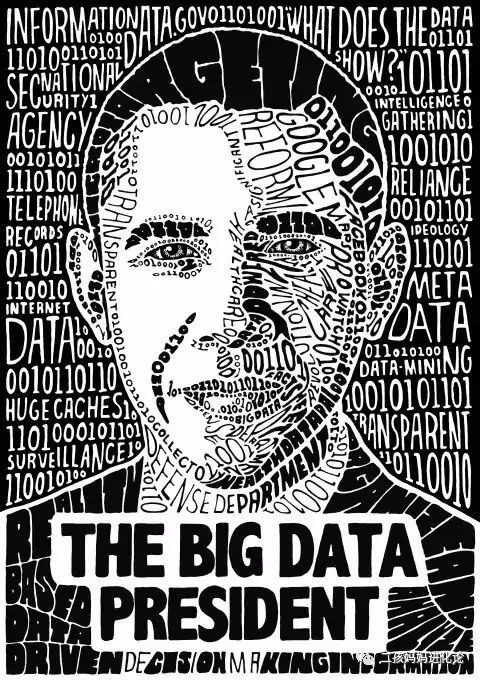

美国前总统

奥巴马

就是最喜欢用数字说话的人,他是第一个在国情咨文中提及“big data(大数据)”的美国总统,被称为

“大数据总统”

。

奥巴马对数据的热爱并非空穴来风。

首先,

他受益于大数据!

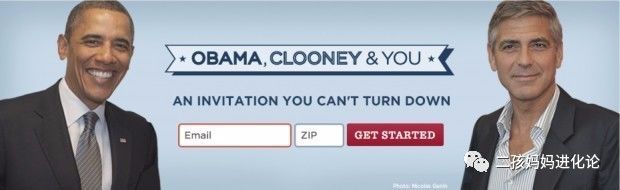

2012年,奥巴马寻求连任。

在过去两年的筹备过程中,

奥巴马的竞选团队一直在收集、存储和分析选民数据。

他们拉票的电话名单,不仅仅列出了姓名和电话号码,还按照他们被说服的可能性和重要性进行了分门别类的排序。在排序的决定性因素中,大约有75%是:年龄、姓别、种族、邻居和投票记录。

他们发现,女性是容易争取的对象!

同时,他们还发现,

美国男星乔治-克鲁尼George Clooney对美国西海岸40-49岁女性具有非常大的吸引力

,而克鲁尼正是奥巴马的坚定支持者。

于是,

团队策划了与克鲁尼和奥巴马共进晚餐的活动。

不出所料,这次活动果然吸引了大批女性参与,并

募得了1500万的竞选资金!

其后,竞选团队再通过

数据分析

发现,

《欲望都市》的女主角莎拉-杰西卡-帕克(Sarah Jessica Parker)对东海岸的女性有很大的号召力

,并且,帕克的粉丝特点为:敢出钱、喜欢小型晚宴、追逐名人。

这些特点,特别适合作为筹款对象。

于是,竞选团队策划了

“与帕克和奥巴马共进晚宴”

的活动,

活动大获成功

,成功复制了“克鲁尼效应”!

在奥巴马成功连任后,他竞选团队主管表示:

“我们在此次竞选活动中对每个事件都进行了数据分析!”

并且,

奥巴马不仅是“大数据”的受益者,也是“大数据”的推动者。

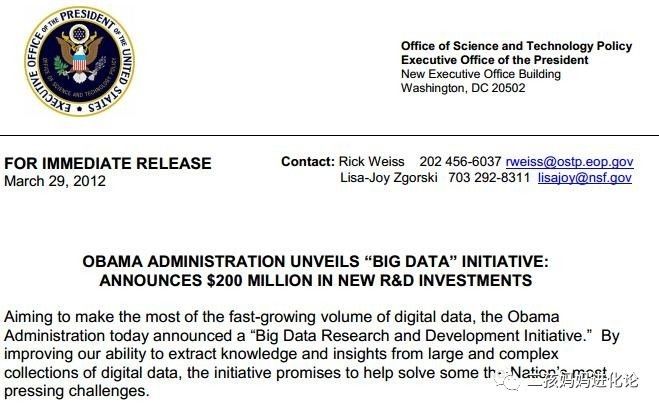

2012年,奥巴马政府推出

“大数据研究和发展计划”

(Big Data Research and Development Initiative)。该计划的目标是改进现有人们从海量和复杂的数据中获取知识的能力,从而加速美国在科学与工程领域的发展步伐,并转变现有的教学和学习方式。

显然,在跟上这股“大数据教学”的潮流中,清华附小的孩子们走在了前列!

那么,你又如何让自己的孩子赶上呢?

日常生活当中,我们

大多数人习惯“跟着感觉走”

。

我们常常会脱口而出

——某件事“总是”发生;某个人“总是”很讨厌;老公“每次”都会犯错;孩子“没有一次”听我话……

但

如果能够用数字来表达,那你会发现不一样、甚至完全相反的事情。

比如,老公惹你生气,并不是“每一次”,而是半个月有一次。

又比如,孩子也不是每一次都不听话,一个周不听话的次数大致在3-4次。

有了这样的认知,你就开始了有数字的概念,也能

帮助孩子以“数”,而非纯粹“感觉”的角度来看待事物。

比如,6岁的哥哥在周末抱怨:

“妹妹总是哭!我再也不和妹妹玩了!”

我会反问他:“妹妹是每一次都哭吗?

你和她玩耍十次,她是每次都哭吗?

”

哥哥回答:“不是。”

我接着问他:“那妹妹会哭几次呢?”

哥哥想了想:“一两次吧。”

我又问:“那

她遇到什么情况会哭

呢?”

哥哥回答:“

我抢她的玩具

。”

至此,哥哥的愤怒就平息了下来,

通过引导他观察数字、而非跟着感觉走,我成功地转移了他的注意力,也用数字背后的事实,让他明白了自己做得不对的地方。

所以,对年幼的孩子而言,

感受“大数据”的能力是从“量化”生活开始的

,只要将数字与他们司空见惯的生活细节联系起来,他们就会自然习得用数字思考、用数字表达的基础能力。

数字化表达的背后,还是思维的能力。

比如

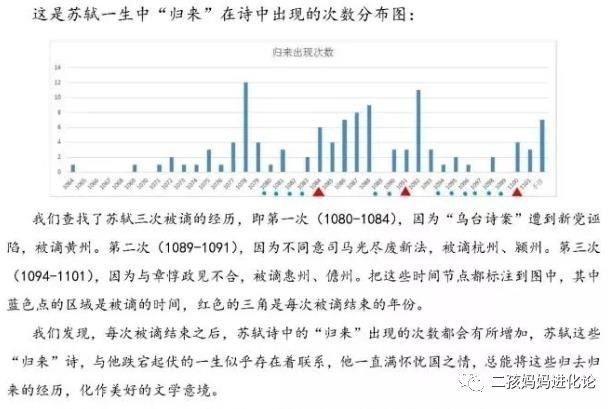

在关于苏轼的《大数据》一文中,孩子们的思维就非常清晰

:

怎么寻找苏轼的特点?

从作品入手!

如何寻找作品的特点?

写作数量、写作密度、写作高频词!

为什么会出现这种写作特点?

和诗人的个人经历有关!

如何探寻个人经历与写作的对应关系?

找方法(查找资料、编辑资料、编写抓词程序)

找到关系,推导结论!

这其中,

孩子的思维能力是基础性的,如果没有这样的思维能力,再好的工具也不可能派上用场!

那么,

如何培养这样缜密的思维习惯呢?

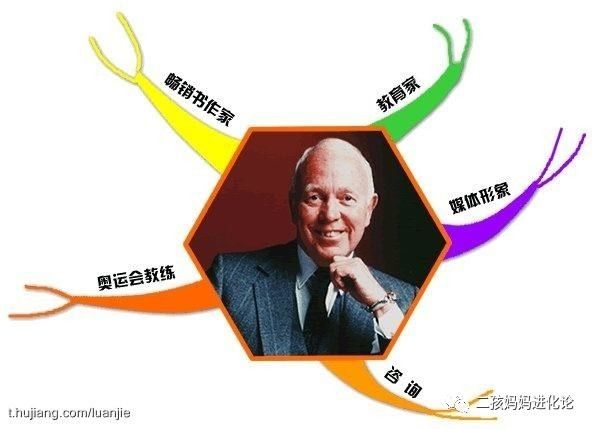

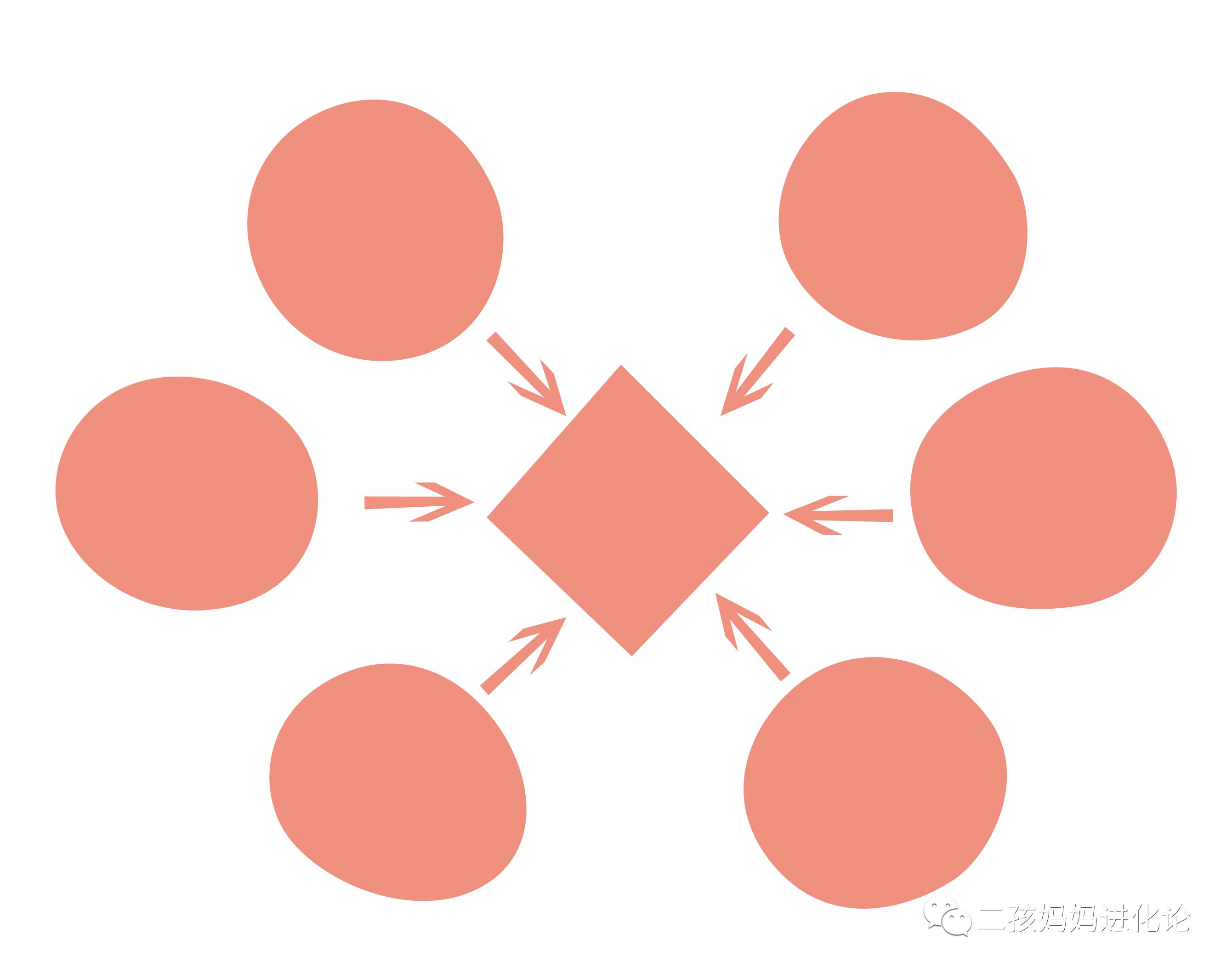

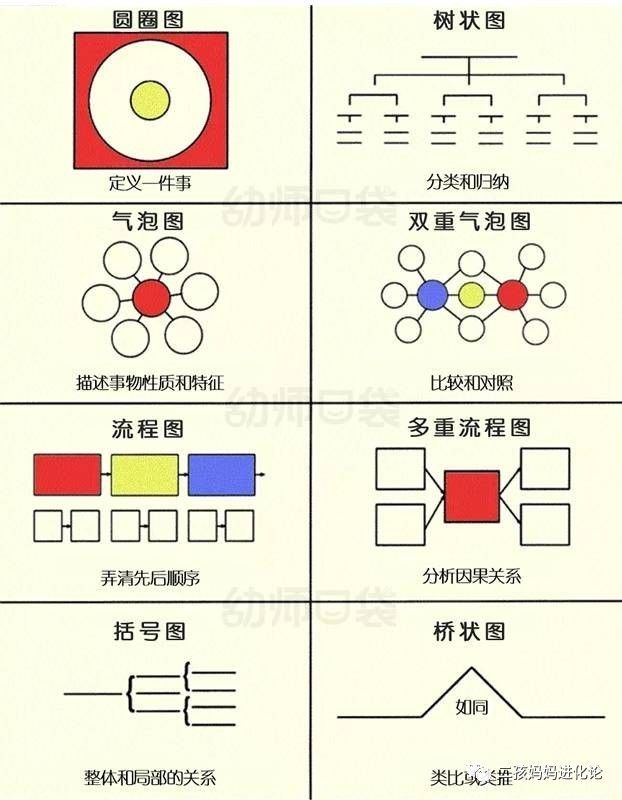

思维导图,就是一个简单直白的方式!

很多人把思维导图视作一个非常高大上的东西,但其实,

我们日常的笔记、孩子的涂鸦,都可能是初步的思维导图。

开始绘制思维导图,并不需要特别拘泥于各种框框套套,相反,只要做到

英国教育学家东尼.博赞

主张的:

1)突出重点

2)联想

3)清晰

就可以了。

比如,

你可以问孩子一个问题:请用5-10个词汇来形容爸爸妈妈。

如果他已经可以熟练地运用纸笔,就可以自己来写画;

如果暂时不熟练,父母可以代劳。

在一张纸的中间画圈,其中写上“爸爸”或“妈妈”。

然后,

从圆圈发散出5-10个分支

,请孩子在每一个分支终端加上形容。

在我家,哥哥的对妈妈的形容是

“可爱”、“温柔”、“胖胖的”、“好可爱”、“偶尔很凶”、“臭美”。

我

请他为每个形容再加上具体的事例

,比如“如何可爱”、“有多胖”、“如何凶”、“如何臭美”。

当这些问题完成后,就可以看到在他心目中,妈妈是什么样子?

如果需要作文《我的妈妈》,这就是

一个完美的作文提纲!

当然,

思维导图绝不是花哨、好看的装逼工具!实用性永远是第一位的。

建立思维导图,我们

强调的并非华丽的图像和标准的格式

,而是帮助孩子:

1)找到重点、突出重点

2)欣赏他们既有的思维方式

3)鼓励他们在书面展开清晰的联想

4)再逐步发展个人风格和追求布局美观

linkin.com上就有网友

用几幅简单的漫画为孩子解释“什么是大数据”?

数据是一个苹果。

有一天它遇到了另一个苹果,很开心。

又结识了越来越多的苹果,非常开心!

有一个人发现了苹果们,他想:

咦,

这么多苹果!我们能用它们来做点什么呢?

比如,生产苹果汁?

这样

所有的人都可以喝苹果汁!

于是,人们开始有意识地

栽种苹果

。

他们还有意无意地

交换苹果

。

最后把苹果都收到一个大袋子里,准备物尽其用!

这些

被收集起来的苹果,就叫做——大数据!

当然,

大数据的处理和分析,需要进阶的工具和能力,但当孩子们有了敏感的数字观念、环环相扣的思维、以及对“大数据”的初步体会,那踏入大数据的时代,就有了踏实的第一步!

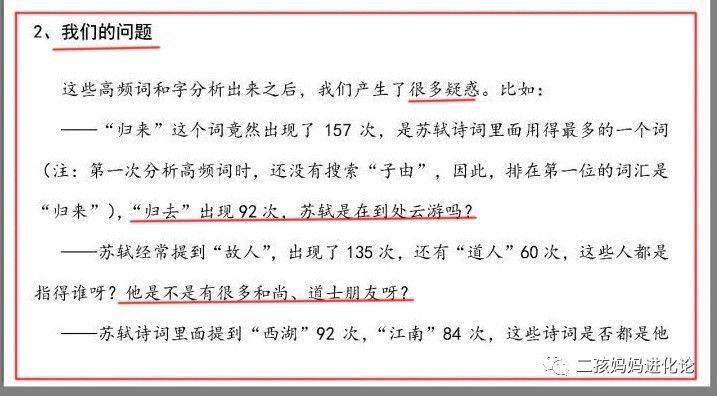

在苏轼《大数据》一文中,

议题的设定、提出想法、推进研究,都是按照孩子的思路来设定的!

我们来看孩子们提出的问题:

这是典型的孩子的思路,

他们有很多的“为什么”,而大数据研究,只是解决“为什么”的方法!

这就表明,

孩子们具有一项非常重要的能力——提出问题的能力!

提出问题的能力是面向未来的重要能力!

成立于2002年的

21世纪学习合作组织(P21)

是一个集中了常青藤顶尖资源的社会组织,旨在讨论21世纪需要怎样的技能、调整现有的教育体系,以确保美国中小学生能适应新时代的挑战。

2016年,该机构发布研究结果

《21世纪学习框架》

,表示

适应21世纪的“学习与创新技能”包括了4个C

-

critical thinking(批判性思维)

-

communication(交流)

-

collaboration(合作)

-

creativity(创意)

其中,批判性思维和创意对

提出问题的能力

要求甚高!

如何针对你要做的事,提出好问题,继而再去解决问题

——就是

一个典型的批判性思维和再创造的过程!

而

应试教育最大的bug

,就是让孩子习惯于

呆若木鸡地等待答案,而非提出问题

,显得缺乏创意。

但

真实的世界,远比考试更复杂!

很多事情往往没有标准答案,这也让

提出问题、探寻答案,成为必不可少的能力!

那么,如何引导孩子拥有这种能力呢?

1)

保护好奇心

提出疑问的根本动力,是好奇心。

孩子天生就具备好奇心,也就

天生具有提问的能力

!

物理诺贝尔奖的获得者费曼有一部采访集,叫做《发现的乐趣》。

在书中,费曼说道,小时候他总有很多为什么,每次跟随父亲出去,他都会问很多问题。

对于小费曼的问题,父亲从不厌烦,他不一定告诉小费曼答案,但会

指引他通过读书、做实验、拜访朋友,去探寻问题的答案。

费曼的好奇心被父亲精心地保护起来,自然地,费曼也成为了探究难题的高手!

事实上,他最后不仅成为了物理大牛,同时还各种才艺加身,会多种乐器、会画画、甚至还会破解保险箱(这也算是“开锁大王”了吧)。

这是费曼的艺术作品。

而费曼的

自我形容,就叫:

一个好奇之人的有趣活法。

“永远保持着孩童般的好奇心,去探索前方的未知。”

2)

鼓励提问

鼓励孩子去提问,为他的好奇心添一把柴火!

希腊先贤

苏格拉底

就通过

不断的提问

,激励学生找寻答案。

这样的方法同样适用于孩子身上,

在孩子提问的时候,不妨用反问激励他们自己寻找答案。

当孩子提问,我们可以

多用“苏格拉底式”的提问去激励他们的思考:

-

发生了什么?

-

为什么你会关注它?

-

你认为主要问题是什么?

-

能进一步解释你的问题吗?

-

你觉得可能的答案是什么呢?

-

为什么你这么认为?

-

你觉得自己可能忽略了什么?

提出问题的能力,远比找到“标准答案”更为重要!

就如苏格拉底所说,

“我从未教给任何人任何事,我唯一做的,就是让他们思考。”

当你提出问题,

如何运用工具,获取目标信息就是一个非常重要的能力!

我在给孩子上小记者课的时候,就发现

很多孩子(9-11岁)在做课题调查的时候,对如何获取信息并不熟悉。

对一个调查题目该如何展开,他们倾向于翻课本、回家问爸爸妈妈,而不是运用工具去查找相关的内容。

与之形成对比的是美国的同龄孩子。

朋友的孩子在美国加州的公立小学就读,

在小学伊始就开始做简单的调研报告

,比如调查“近十年天气规律的变化”“黑人解放运动的兴起原因”等。在撰写这些小论文时,家长帮忙会被视为作弊,

孩子们必须自己通过网络、访谈、发放调查表、到图书馆查阅资料等获取相关信息。

因此,

如何获取信息,是一个应当从小培养的技能!

那么,如何做呢?

孩子们

可以首先学会查找公开信息

,除了最常见的百度、必应这样的搜索引擎外,还可以通过几个知名的

线上图书馆

:

哈佛大学线上图书馆

:

http://library.harvard.edu

哈佛大学图书馆与世界100多家数据库建立联系,通过在线图书馆,

可以查阅全球性的资料。

在《苏轼大数据》一文中,孩子们就查阅了“哈佛线上图书馆”,找到了关于苏轼的相关资料。

图书馆

支持中文搜索

,并提供中文资料。

纽约公共图书馆

:

https://digitalcollections.nypl.org

纽约公共图书馆(New York Public Library, NYPL)是纽约市的三大公共图书馆系统之一,也是世界著名图书馆

,图标是图书馆前威武的石狮。

纽约公共图书馆的公共数据库收录

超过七十万个馆藏数字化的项目

,包括版画、照片、地图、手稿、影片等等,每日更新。

使用者可以从在线检索,

免费下载使用

,无须取得馆方授权。

此外,如果你拥有纽约公共图书馆的

读者卡

(在到访纽约前的三个月内,都可以在网站上申请注册,再由本人实地领取),那么可以

充分利用该图书馆的在线系统

:

https://nypl.overdrive.com

,

该系统

支持中文

,并提供大量的有声书籍,非常实用。

欧洲文化图书馆

:

https://www.europeana.eu/portal/en

这是欧洲文化图书馆官方网站,提供

欧洲文化收藏460万余件

。图书馆

有一个很有趣的线上项目,叫做#gif it up#

,就是把那些无人问津的馆藏图片制作成gif,有着超好玩的效果。