扯淡集 No.17

Ps:最近1.0里面写了几篇闲聊,想到哪儿写到哪儿,字数不多,轻松阅读,2.0我也打算以这种深度文章+后期闲聊式跟踪相结合的形式来写。

Pss:

这篇是【疫情下的行业】系列第二篇——

疫情下的基建行业。

1

最近上面频繁开了很多会议。

就在昨天召开的中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议中,最高领导人强调了以下几点,我觉得应该引起大家重视:

1.要变压力为动力、善于化危为机,有序恢复生产生活秩序,强化“六稳”举措,

加大政策调节力度

,把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来,努力实现今年经济社会发展目标任务。

2.要加大宏观政策调节力度。

积极的财政政策要更加积极有为

,继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策,帮助中小微企业渡过难关。稳健的货币政策要更加注重灵活适度,用好已有金融支持政策,适时出台新的政策措施。

这里与政策调节经济相关内容的表述中,用到了

“加大”

、

“更加积极有为”

、

“扩大”

等措辞,再结合我在之前的

文章

(

今天,市场涨嗨了,背后的逻辑有哪些?

)

中提到的

,2020年GDP翻番的目标必须不折不扣的完成。

大家联想到了什么?填空题:

远超预期的______。

2

既然我们现在已经明确了大的目标在于保增长上面,更具体地,即GDP增速。

那么,我们就来把问题分解一下。

在宏观上,一个国家经济的增长主要是由三部分组成:

过去十五年,我们这个国家分别靠着人口红利、基建、房价的推动走到今天,本来岁月静好,好不容易眼看着消费已经占据半壁江山了,转型成果日渐丰盛。我们可以有大把的时间来慢慢“出清”,不走钢筋水泥的老路,慢慢实现高质量的发展。

即使是中MEI毛衣摩擦,我们也有很多的腾挪空间。

然而,在这样的经济周期,这样的发展节点上,很可惜,突然来了一场新冠。

新冠对整个经济中短期的冲击毫无疑问是巨大的,真要相比较而言,我觉得这次更类似于08年金融危机时的瞬间“休克”。

在经济学中有一个非常魔幻的规律,那就是:

比如你每天在我我的包子铺里买一个包子,每个包子2块钱,那么你一个月一共在我这里支出了60块钱,无数像你这样的老铁消费的合计,就是我当月的收入。

现在现实的问题是,在疫情的影响下,大多数人都被“隔离”在家,各种门店全部停业,但你不要忘了,这些门店本身也有采购的需求,老板和员工,也有消费的需求。公司被拖垮了,他们的需求也会受到很大的

抑制

。

一旦这种消费活动停滞的时间久了,

倒闭的公司数量级如果比较大

,

萎靡的需求传导到整个社会,

这个时候就对消费产生了负反馈。

管理层意愿非常明确,但想要单靠消费来恢复中国经济增速的目标,是不可能的。

那净出口(出口-进口的差额)这条路呢?

我们国家的疫情似乎已经出现拐点了,而日、韩、乃至欧洲(意大利、法国)的疫情才刚刚开始爆发,等我们复工了,我们的毛衣伙伴经济陷入休克,在这一层冲突的背景下,未来一段时间的“外需”状况不言自明。

所以从宏观上来说,在疫情向全球传播的大前提下,稳经济其实还是要回归到拉动内需上来。

而通常来说,消费和投资共同构成了一国经济增长的内需引擎,既然单靠消费走不通,那么进一步自然就变成了要靠投资这条路径。

投资端又可以分为制造业投资、房地产投资和基建投资。

企业的固定资产投资(产能扩建)也是同样的道理,它主要取决于企业的能力(钱)以及企业家的信心,现在需求突然一下子没了,即使金融机构提供给充足的流动性,又有多少企业敢于去逆势扩张的呢?

而房地产,在当年轰轰烈烈的那场浪潮里,开发商的库存早已变成了个人肩上的杠杆,这种杠杆高到全国汽车消费直接出现负增长。因此,即使对房地产的调控开始有所边际放松,也不意味着政府会通过直接强行刺激房地产来为经济托底,这依然只能作为最末端的政策选项。

推演至此,唯一可以继续再加杠杆的,也只有政府自己,扩大内需的手段就只剩下基建,放出来的水唯一可以去的地方,也只能是基建。(当然还有二级市场)

别忘了,财政永远都是在关键时刻,政治伸手经济最重要的筹码。

投资就要花钱,钱从哪里来?自然是央妈印出来。

印出来后怎么花?

不管是地方政府发债,还是行业开工造钢筋水泥、修高速公路、造地铁、造机场、修桥,这条链条上的所有资源几乎都掌握在政府手里。

所以相对来说,基建是最容易的路,它受外力约束最小,起效也最快。

综合以上逻辑,我们今天再次站在了政策转向的十字路口上,在当前的经济压力下,最近几场会议定下的主基调可能就是放弃对地方政府的财政约束,重启基建的方式,来稳住经济。

这是我们理解当下金融条件和政策走向的基本出发点。

于是,我在过去两天之内相继看到了:

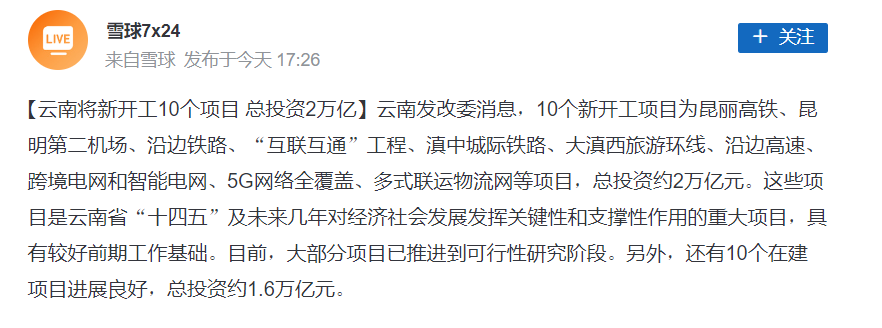

1.光是云南和陕西两个省就安排了投资额超过5万亿的基建项目。

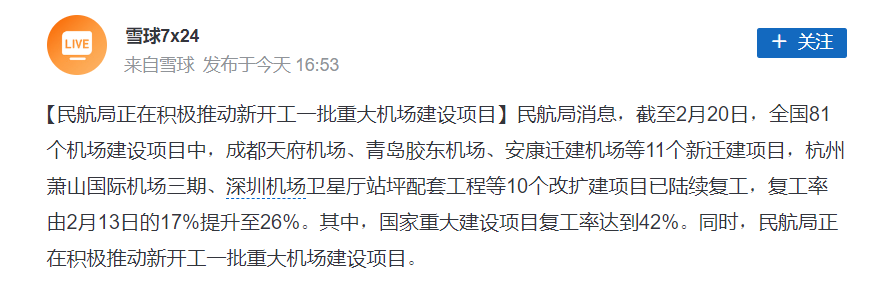

2.民航局正在积极推动新开工一批重大机场建设项目。

你们细品~

3

2020年的经济相比10年前差不多增长了一倍,而基建的作用本身就是在不断边际递减的,因此,身处同样的困境之下,想要通过刺激的形式来拉动经济,靠着几千亿、上万亿的杯水车薪显然是不够的,当年是扔下了4万亿,那么现在至少是8万亿起步。

虽然启动基建能缓解一时的问题,但公共投资终究不能成为经济增长的内生动力,还会留下一大堆的问题。

从情感上,我也不希望我们国家继续走老路,因为副作用在过去10年我们已经有目共睹。

但从客观上,目前我们面临的问题,更迫切的是稳定当下的增长,也许对于接下来将出现大面积倒闭公司的屋檐之下的普通老百姓而言,已经到了“火烧眉毛”的程度。

更别说,很多时候人们都会本能地短视,选择短期效益最大化的行为,将问题留给“下一代”,大家也不要低估了各地方政府冲击kpi的决心。

大部分人终究都会被时代、政治、人性牵着走,当你能读懂它们的时候,很多事情的成功率就会大大提高。

所以,作为理性人,在这些问题上,重要的不是辩证是非对错,而是如何理解国运,而为自己所用!

当你一旦拥有了这种能力,那么每一次宏观上的巨变,都将决定着你此后数年的生活都会潜移默化的领先别人,而如果只是靠努力工作,增加工资收入,你和你的同学(同事)们是很难拉开彼此之间的差距的。

举几个最直观的例子。

还是08年的金融危机,政府投下了4万亿,如果你对数据足够敏感,可以去看看招商银行金葵花客户的资产持有比例数据,招行普通客户与这些人的财富差距是从什么时候开始被拉开的?