文/指北BB组 丹尼尔 编辑/蒲凡

来源:互联网指北(ID:hlwzhibei)

前几天,已经退休的易中天教授在直播里被问到了一个问题:能不能给四大名著排个顺序。

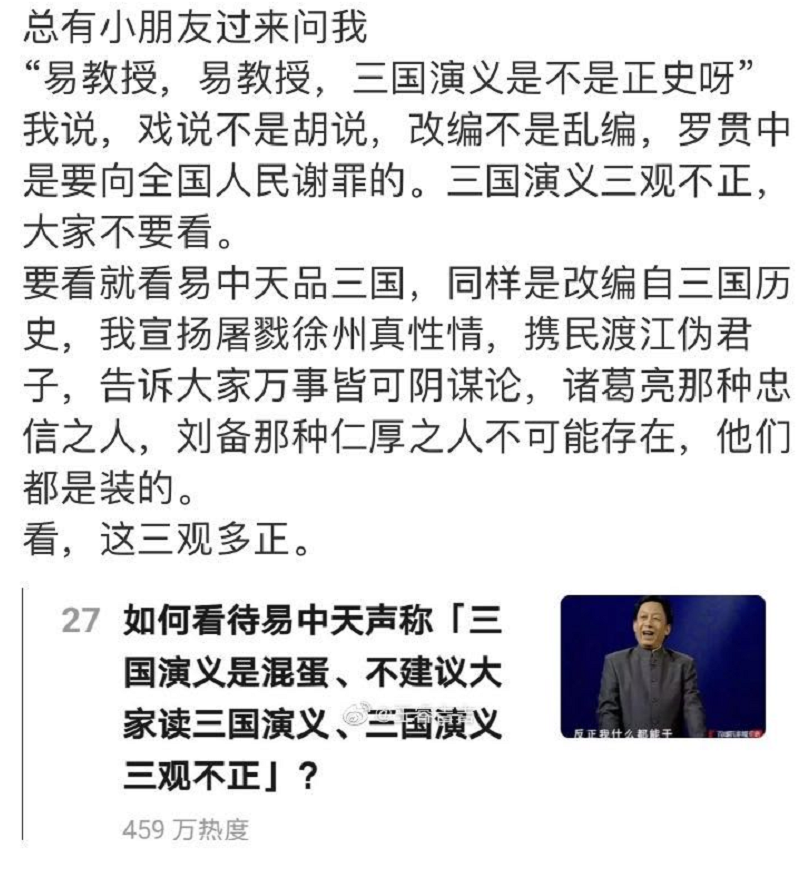

易教授的排序是:红楼梦>西游记>水浒传,而三国演义不但叨陪末座,还被易教授从根本上否定,称其是“混蛋”、“三观不正”,并表示自己与《三国演义》“汉贼不两立”,自己从不读演义只看《三国志》。

这句话说完整个直播间就炸了。因为《三国志》和《三国演义》虽然有正史和小说的区别,但要是谈“三观”的话其实并没有什么本质上的冲突,最直观表现在作者陈寿虽然作为晋臣不得不以曹魏为正统,不能像演义尊刘贬曹,但依旧给蜀汉集团赋予了极高的评价——比如刘备去世写的是崩殂,孙权去世写的是薨——用较为现代的语言来说,这就是标准的夹带私货,普通人都品得出来的那种。

(网友们甚至用“六学”的段子调侃易教授)

更值得细品的是,易教授成名的起点,也正是其在百家讲坛里的“敢说敢讲”,打破了人们被《三国演义》小说固化了的“三国观”,也随着节目的播出成为新世纪的第一代学术明星。

没有人知道易教授为什么对《三国演义》会有这么大的成见,甚至愿意为了贬低“三国演义”,使用“三观”这个远超专业范畴之外的理由来进行点评;也不知道易教授在批《三国演义》“混蛋”“三观不正”的时候,是否说的是相声名段《歪批三国》,在给大家开个玩笑。

但看到易教授面对满屏反驳弹幕的严肃表情,太容易让人想起今年以来连续不断的知识爆款,以及紧随其后的各种“人设崩塌”、“屁股做歪”:

或许学术明星在消费主义的浪潮推动下,终于在我们这个时代彻底变成了生意,或许所有的学术明星们都将与易教授殊途同归——学术和明星,这两个词从来都是一堆无法兼容的反义词。

(网友们甚至用“六学”的段子调侃易教授)

更值得细品的是,易教授成名的起点,也正是其在百家讲坛里的“敢说敢讲”,打破了人们被《三国演义》小说固化了的“三国观”,也随着节目的播出成为新世纪的第一代学术明星。

没有人知道易教授为什么对《三国演义》会有这么大的成见,甚至愿意为了贬低“三国演义”,使用“三观”这个远超专业范畴之外的理由来进行点评;也不知道易教授在批《三国演义》“混蛋”“三观不正”的时候,是否说的是相声名段《歪批三国》,在给大家开个玩笑。

但看到易教授面对满屏反驳弹幕的严肃表情,太容易让人想起今年以来连续不断的知识爆款,以及紧随其后的各种“人设崩塌”、“屁股做歪”:

或许学术明星在消费主义的浪潮推动下,终于在我们这个时代彻底变成了生意,或许所有的学术明星们都将与易教授殊途同归——学术和明星,这两个词从来都是一堆无法兼容的反义词。

百家讲坛和学术明星

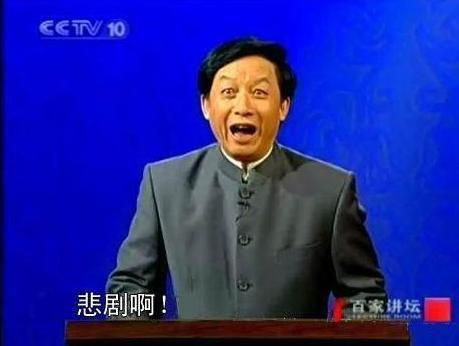

易教授能够成为家喻户晓的学术明星,离不开他的成名作《品三国》以及孵化出《品三国》的平台——《百家讲坛》——很大程度上,现代中国人对于“学术明星”的理解都是被这档如今已经落寞了的电视节目所定义的。

(即便你没看过《品三国》,也应该看过这个表情包)

2001年刚刚开播的的时候,《百家讲坛》其实是一档非常硬核的节目。虽然当时的内容形式和现在差不多,同样采取着台上嘉宾主讲、台下观众聆听的“讲课”模式,但在主讲嘉宾的选择标准上与后来却有着很大不同,大体可以概括为“谈笑有鸿儒,往来无白丁”:

理工科的话题上,栏目组请来的主讲都是霍金、杨振宁、李政道这种跺一脚学术圈地皮颤三颤的历史超巨,人文类话题上,栏目组请来的是童庆炳这样中国文艺学理论泰斗。

(早期的片头画风都是这样的)

平心而论,这是一个非常具有浪漫主义的设定。曾经高山仰止的专业知识,现在变成了一个个拥有着极高人格魅力的对话者,出现在你的面前;再加上央视背书、公开宣讲、免费观看的设定,你甚至能品出一点共享经济的“超前意识”。

但再理想的设定也不得不面对一个非常直观的痛点——这毕竟是一个出现在大众媒体平台上的节目——而这个痛点让台里的领导在节目播出了两年后,就动起“砍掉”的心思:没人看,成本倒是下了不少。

杨振宁把量子物理讲出花来,一般人也听不懂啊。

况且那个时候互联网正处于刚开始普及但又没有普及的微妙阶段。接受程度更好、知识储备更好的网民不过9000万人,电视还是内容传播的绝对主力担当,无论是出于传播考虑还是商业考虑,电视收视率仍然把控着一个节目的命脉所在。这一系列问题让百家讲坛不得不想办法开始自救。

这里捎带提一下尼尔-波兹曼在其著名的《娱乐至死》中总结出了成功娱乐的三原则:

1不能给观众设置门槛,就是在看节目前,观众不需要任何别的知识储备;

2不能让观众费脑筋;

3避开理性严谨的传统演讲方法;

如今看来,《百家讲坛》那次里程碑意义的改版,某种意义上可以理解为《娱乐至死》三原则的本土化投射,根据中国国情给栏目指出了新的航向:

1,不讲理工,专讲人文。理工类的知识对大众的知识门槛要求太高,而人文科学的故事更多,更能吸引听众。

2,IP要大。可以看到,后来在百家讲坛上成名的学者几乎讲的都是历史大IP,易中天的三国、阎崇年的清十二帝、纪连海的和珅以及王立群的刘邦项羽都非常贴合这个要求。

3,嘴皮子要好。之所以之前众多超巨汇集的百家讲坛观众寥寥,重要原因就是这些泰斗们太过严谨,以至于内容无趣,所以不如让主讲自由发挥,说错了也没关系,一家之言而已嘛。

有了正确理论指导的百家讲坛自此老太太摸电门——抖起来了。许多学者专家,也从此在百家讲坛获得了一个快速的直升通道,开始走出象牙塔完成到“学术明星”的身份转变,并在2004年到达了顶峰。

2004年,阎崇年主讲的《清十二帝疑案》创下了央视十套的收视率纪录,从此之后,百家讲坛号称自己“坛坛都是好酒”,收视率在十套也始终名列前茅。在这三四年的黄金岁月里,又先后捧红了易中天、王立群、纪连海、于丹等一系列的“学术明星”。

并且我们能够找到足够的证据证明,人们对于这些学术明星的追捧并不仅仅停留在“对知识的向往”,也毫无保留地将热情延伸到了他们的“个人层面”上。比如2007年,同为《百家讲坛》主讲人的马瑞芳教授就曾经出版过一本专门讲述“百家讲坛主讲人”的书《百家讲坛:这张“魔鬼的床”》,而这本书还参展了当年的上海书展,马瑞芳教授进行了现场的签售。

当年火爆场面,显然已经超越了任何我们概念里的“节目周边”。

《百家讲坛》本身是没办法让主讲人们实际收益的。据可查的公开资料显示,台历拨给栏目组聘请主讲的预算并不高,一集只有一千元,还要扣30块钱的税。但那可能是中国人第一次大规模地接受教材之外的知识传递,让许多人第一次感知到考据论证并抛出全新观点的快感。

从现在来看,当时走红的百家讲坛主讲人身上都有着鲜明的颠覆者标签——是的,这不仅仅是易中天教授的专利,读史记的王立群教授,收视率的巅峰就来自于他怒批“司马相如其实是一个骗财骗色”、“包二奶”的渣男。

总之要形容《百家讲坛》在“学术明星”诞生过程中扮演的角色,它更适合被形容为一个催化剂,在那个社交网络还没有成型、传统媒体又逐渐开始与大众审美出现脱节的时代,它为人民群众的精神世界打开了一个前所未有的通道。

对于学术明星们来说,这个通道显然就对接着“流量”,而有流量显然意味着拥有一切,意味着自己的努力终于有机会真金白银地兑现价值。

号称酿出“第一坛好酒”的阎崇年已经是多年的历史学家,早在1983年就出版了学术著作《努尔哈赤传》,获得了北京市和中国“光明杯”优秀学术著作奖、全国满学研究优秀成果奖。在上百家讲坛前,他已经出版了十几本学术著作,但加一起的销售量还没有他一本《正说清朝十二帝》的零头的零头多。

易中天教授的数据就更加夸张了。2006年,上海文艺出版社以500万的价格竞标获得了易中天品三国上部的版权,按照图书上的定价,该出版社那年一共发行了价格6000万的图书,其中有三千万是来自这半本《品三国》。此外在2006和2007两年的作家富豪榜上,易中天的收入加一起超过了一千万。

(易中天的《品三国》广受好评)

其他几位初代学术明星也因此而名利双收,他们参加各种活动的出场费和接待费也水涨船高,各种签名售书的活动也让原本默默无闻的学者享受到了明星一样的待遇,有些甚至延续到了今天,比如出现在各种《中华XX大会》上的康震教授、蒙曼教授。

相关领域的学者认为百家讲坛上的几个学术明星所讲的历史都是把重心放在了猎奇、八卦和阴谋论上,某大学的文学院院长更是将百家讲坛视为“无学术,无学理,无学者”的三无产品。

当然某种程度上你可能将这些驳斥理解为“酸”,但也千万不要小看中国传统知识分子,对于“经世致用”情怀的执拗,要不《老师好》怎么给“苗霸天”安排了一个“自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直”的口头禅呢?知识确实能够成为一门生意,但没有人能肯定那些能够成为“生意”的知识还算不算知识——如果不是,那不就是误人子弟、欺世盗名吗?

如果说同行学者还能在圈内或者接受采访时对其批判的话,民间的不满却找不到一个发泄的途径,并且在当时的环境下基本是个无解的局。

彼时自媒体还在孕育当中,电视依旧占有至高无上的话语权,这让《百家讲坛》完全是一个主讲单向地输出观点的“私域平台”——节目中没有互动、没有答疑,节目后的反馈形式仅为栏目组电话、来信地址和电子邮箱——这让即便电视机前的某位资深历史爱好者,听到了主讲出现的内容内容,也只能暗气暗憋,私下找朋友吐槽,最多就是砸了自己的电视。

在高高在上的话语权制霸下,舆论不满沉积太多后,就以一种极不理性的方式爆发出来,比如因为不满对《论语》的胡乱解读,北大学生将准备做昆曲专场总结发言的于丹直接嘘了下去。

一位ID名为大汉之风的网友,因为不满阎崇年对清朝的大力吹捧,在一次阎崇年的签售会上,以签名为由接近,然后抡圆了一大耳帖子抽到了阎崇年的脸上。

《百家讲坛》在衰落的过程中曾经出现过一次“回光返照”。那是2008年,百家讲坛的收视率跌出了科教频道的前十,失去了制造明星能力的栏目组只能

选择依附明星,请来了当时的一位“网红”,号称史上最牛历史老师的袁腾飞。

从效果来看,《百家讲坛》这个选择并没有错。用栏目组总监的话来说,巅峰袁腾飞“在单期收视率和这个系列节目的平均收视率上,都创下了百家讲坛近两年来的收视新高”。

但袁腾飞近乎故事会式的讲课方式,也彻底让《百家讲坛》的天平向娱乐倾斜,各种专业知识上的错误让人们送给他了一个“青年历史发明家”的称号。

(据说《两宋风云》的一些内容还借鉴了一本网络小说)

而袁腾飞本人也在这个过程中快速迷失。2010年,袁腾飞一段公然在课堂上侮辱开国领袖的视频在网上疯传,彼时正在播出的他的《塞北三朝》也被立刻腰斩,至此“学术明星”这个标签彻底与《百家讲坛》这个传统内容时代的平台解绑,并开始以“内容创作”、“知识付费”等形式逐渐进入移动互联网时代。

理论上,这将是一个全新的时代。简单来说,短视频等各种新兴内容载体伴随着智能手机、4G网络普及的兴起,“学术明星”的成长路径将在这个过程中发生了悄然但颠覆性的转变:

传统媒体时代,学术明星诞生是一个标准的“自上而下”的过程,人们对于内容的需求始终处于“等待满足”的状态;而在移动互联网时代,信息渠道的全面下沉让学术明星的诞生逆转成了一个“自下而上”的过程,人们对于内容的需求有了主动筛选的空间。

事实上在之后的时间线里,“学术明星”的诞生方式也确实呈现出了堪称“焕然一新”的面貌。比如罗振宇、高晓松、梁宏达就分别从主持人、音乐人、媒体记者摇身一变,成为了新时代的“学术明星”;给予他们表现的平台也从中央电视台、各大卫视等传统媒体平台,完成了向优酷、爱奇艺乃至短视频平台的转移。

但新时代并不意味着老问题的解决。甚至“学术明星”们在百家讲坛时代暴露出来的问题,在新的传播环境下得到了进一步的放大。

比如当年易中天教授关于刘备托孤的阴谋论和对曹魏的吹捧成为了地摊史学界的指导理论,不少所谓的自媒体们创业者在看到了巨大的潜在受众后,开始纷纷效仿并迅速借用算法推荐机制,占领着信息流。如今在百度上搜诸如“被演义骗了”的词,得到的结果数以百万计。

(易中天的《品三国》广受好评)

其他几位初代学术明星也因此而名利双收,他们参加各种活动的出场费和接待费也水涨船高,各种签名售书的活动也让原本默默无闻的学者享受到了明星一样的待遇,有些甚至延续到了今天,比如出现在各种《中华XX大会》上的康震教授、蒙曼教授。

相关领域的学者认为百家讲坛上的几个学术明星所讲的历史都是把重心放在了猎奇、八卦和阴谋论上,某大学的文学院院长更是将百家讲坛视为“无学术,无学理,无学者”的三无产品。

当然某种程度上你可能将这些驳斥理解为“酸”,但也千万不要小看中国传统知识分子,对于“经世致用”情怀的执拗,要不《老师好》怎么给“苗霸天”安排了一个“自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直”的口头禅呢?知识确实能够成为一门生意,但没有人能肯定那些能够成为“生意”的知识还算不算知识——如果不是,那不就是误人子弟、欺世盗名吗?

如果说同行学者还能在圈内或者接受采访时对其批判的话,民间的不满却找不到一个发泄的途径,并且在当时的环境下基本是个无解的局。

彼时自媒体还在孕育当中,电视依旧占有至高无上的话语权,这让《百家讲坛》完全是一个主讲单向地输出观点的“私域平台”——节目中没有互动、没有答疑,节目后的反馈形式仅为栏目组电话、来信地址和电子邮箱——这让即便电视机前的某位资深历史爱好者,听到了主讲出现的内容内容,也只能暗气暗憋,私下找朋友吐槽,最多就是砸了自己的电视。

在高高在上的话语权制霸下,舆论不满沉积太多后,就以一种极不理性的方式爆发出来,比如因为不满对《论语》的胡乱解读,北大学生将准备做昆曲专场总结发言的于丹直接嘘了下去。

一位ID名为大汉之风的网友,因为不满阎崇年对清朝的大力吹捧,在一次阎崇年的签售会上,以签名为由接近,然后抡圆了一大耳帖子抽到了阎崇年的脸上。

《百家讲坛》在衰落的过程中曾经出现过一次“回光返照”。那是2008年,百家讲坛的收视率跌出了科教频道的前十,失去了制造明星能力的栏目组只能

选择依附明星,请来了当时的一位“网红”,号称史上最牛历史老师的袁腾飞。

从效果来看,《百家讲坛》这个选择并没有错。用栏目组总监的话来说,巅峰袁腾飞“在单期收视率和这个系列节目的平均收视率上,都创下了百家讲坛近两年来的收视新高”。

但袁腾飞近乎故事会式的讲课方式,也彻底让《百家讲坛》的天平向娱乐倾斜,各种专业知识上的错误让人们送给他了一个“青年历史发明家”的称号。

(据说《两宋风云》的一些内容还借鉴了一本网络小说)

而袁腾飞本人也在这个过程中快速迷失。2010年,袁腾飞一段公然在课堂上侮辱开国领袖的视频在网上疯传,彼时正在播出的他的《塞北三朝》也被立刻腰斩,至此“学术明星”这个标签彻底与《百家讲坛》这个传统内容时代的平台解绑,并开始以“内容创作”、“知识付费”等形式逐渐进入移动互联网时代。

理论上,这将是一个全新的时代。简单来说,短视频等各种新兴内容载体伴随着智能手机、4G网络普及的兴起,“学术明星”的成长路径将在这个过程中发生了悄然但颠覆性的转变:

传统媒体时代,学术明星诞生是一个标准的“自上而下”的过程,人们对于内容的需求始终处于“等待满足”的状态;而在移动互联网时代,信息渠道的全面下沉让学术明星的诞生逆转成了一个“自下而上”的过程,人们对于内容的需求有了主动筛选的空间。

事实上在之后的时间线里,“学术明星”的诞生方式也确实呈现出了堪称“焕然一新”的面貌。比如罗振宇、高晓松、梁宏达就分别从主持人、音乐人、媒体记者摇身一变,成为了新时代的“学术明星”;给予他们表现的平台也从中央电视台、各大卫视等传统媒体平台,完成了向优酷、爱奇艺乃至短视频平台的转移。

但新时代并不意味着老问题的解决。甚至“学术明星”们在百家讲坛时代暴露出来的问题,在新的传播环境下得到了进一步的放大。

比如当年易中天教授关于刘备托孤的阴谋论和对曹魏的吹捧成为了地摊史学界的指导理论,不少所谓的自媒体们创业者在看到了巨大的潜在受众后,开始纷纷效仿并迅速借用算法推荐机制,占领着信息流。如今在百度上搜诸如“被演义骗了”的词,得到的结果数以百万计。