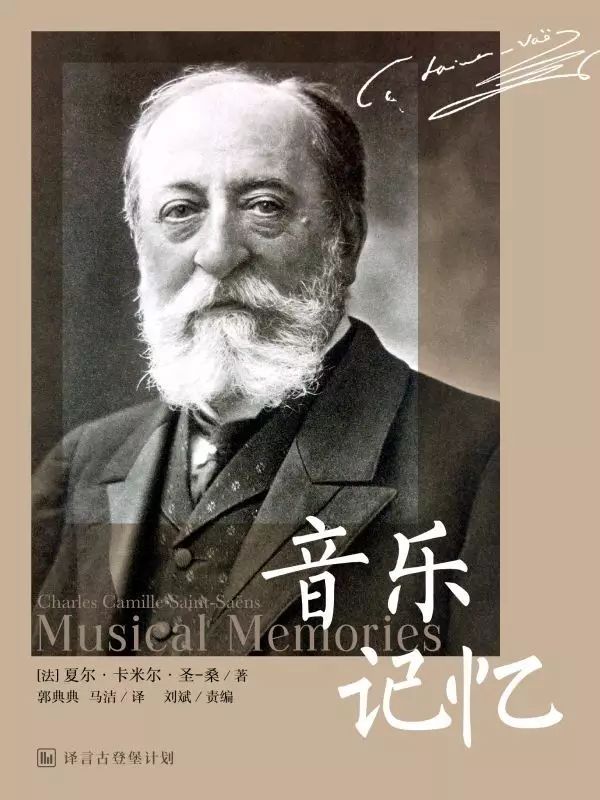

提到圣-桑,首先跃入脑海的大概是那首家喻户晓的《天鹅》——大提琴音色优雅深沉,洁白的天鹅笼罩着圣洁的光芒,时而微展双翅,时而颔首梳理羽毛;月色皎洁,水波荡漾……安宁祥和的气氛使人的内心也缓和下来。再或者,有人会想到专辑封面上音乐家的肖像——浓密的银色胡须,深邃的眼神,俨然一副严肃老者的形象。

本书是根据圣-桑回忆录《École Buissonnière: notes et souvenirs》(逃学生涯:记录和回忆)的英文选译本《Musical Memories》翻译而来。圣-桑在本书中除了叙述自己的音乐求学生涯和一些创作经历、表达对一些热门艺术问题的看法之外,还以极大量的篇幅描述了他与当时的法国音乐和艺术界名人的来往,更有一章专门记录晋见欧洲各国宫廷君主、王后的经历。本书提供了富有价值、饶有趣味的第一手权威资料,有助于读者在一定程度上了解19世纪中叶到20世纪初期法国乃至欧洲音乐界的总体状况。

似乎是安排好的一样,我青年时的一切经历都在让我远离浪漫主义。我身边的人只讨论古典文学经典,他们喜欢蓬萨尔(Ponsard)的《柳克丽丝》(Lucrèce)[1],简直尊其为女神密涅瓦(Minerva)[2];女神的长矛直指维克多·雨果(Victor Hugo)和他邪恶的手下,于是他们讨论雨果时从来不掩饰厌恶之情。

我一直在想,究竟是谁凑巧给了我装订精美的维克多·雨果诗集的前几卷?我已经忘记了是谁,但我还记得雨果的七弦琴般的诗句所唤起的愉悦激动的心情。在那之前,诗歌对我来说是冷冰冰的,让人敬而远之;我很久之后才体会到经典作品的生动之美。我一下子就深深入迷了,而自己在各个方面的天性又都富有音乐性,所以就开始吟唱这些诗歌。

我常听人说(现在他们依旧这么说):优美的诗句会破坏音乐的美感,音乐也会让优美的诗句黯然失色;谱曲需要用平庸的诗(押韵散文即可,用不着优美的诗歌),因为作曲家可以对这些作品随意增删。这种意见真令人厌烦。如果音乐先谱出来,再根据文字改编的话,这么概括毫无疑问是正确的;但是,这两种艺术本来应互为补充,而现在这样显然不是理想的和谐状态。如果用歌唱来吟咏诗歌比朗诵更胜一筹,那么难道诗歌富有节奏、铿锵有力的段落就不应该天然地用音乐来衬托吗?

我在这方面做了一些尝试,现在保存下来的作品有:《因为每个灵魂都在这里》(Puisque ici bas toute âme)、《无武器的约翰王》(Le Pas d’armes du roi Jean)和《克洛什》(La Cloche)[3]。当时,那些作品一度成为笑柄,但后来都取得了不同程度的成功。后来我继续写了《如果你想做梦》(Si tu veux faisons un réve),这首歌卡尔瓦略(Cavalho)夫人[4]唱过很多次;还写了《海滨晚会》(Soirée en mer)和其他很多作品。

随着年岁增长,我越来越喜欢雨果。我渴盼着他发表新诗,一出来就急切地阅读。有些烦人的批评家恶意批评我,不过我从跟柏辽兹聊天中得到了安慰。三生有幸有这么一个朋友,跟我一样喜欢雨果。同时,我文学修养有所提高,熟悉了经典作品,从中发现了不朽的美。我热爱经典作品,然而这丝毫不减我对雨果的尊重;我从来不明白为什么不鄙视拉辛(Racine)[5]就是对雨果不忠实。很幸运我持这种观点,因为我见过像默里斯(Meurice)[6]和瓦克里(Vacquerie)[7]这样感情最炽烈的浪漫主义者晚年时也回归拉辛,去修复原本不该打断的金链间的连环。

法兰西帝国垮台后,维克多·雨果返回巴黎[8]。所以,我有机会实现梦想,能看到他,听他讲话了!但同时,我又很害怕见到他,害怕的程度不亚于想要见到他的渴望。维克多·雨果跟罗西尼一样,在每天晚上接待朋友。他伸出双手,告诉我能在自己家里见到我是多么荣幸。听到这句话,我觉得周围都天旋地转了!

“我可不能跟你说同样的话,”我回答道,“我希望自己现在在其他地方。”他哈哈大笑起来,表示知道如何克服我的羞怯心理。我站在一旁,听他和别人谈话。按照我之前的想法,谈话会带有他最近的浪漫风格。然而,完全出乎我意料;只是些简单的优美语句,逻辑完全严密,从那张“神秘的嘴”中说出来。

晚上我尽可能多地去雨果那儿,因为和我年轻时心目中的英雄在一起,就如同无限痛饮美酒,怎么都不会觉得厌烦。值得一提的是,雨果是个立场激进的共和派,堪称当代的尤维纳利斯(Juvenal)[9],他的诗句仿佛在用赤红的烙铁拷问“国王”,但在私人生活里他却那么享受各国君主的奉承。巴西皇帝前来拜访了他,第二天,他便不停地说这件事。他十分夸张地称他为“唐·佩德罗·达尔坎塔拉”(Don Pedro d’Alcantara)[10]。在法语中对应的说法是“皮埃尔·杜邦先生”(M. Pierre du Pont)。西班牙语本身的特点让如此普通的名字拥有华丽的声音。这种浮华不常在法语中见到,但这正是高乃依(Corneille)[11]和维克多·雨果的成功给法语带来的风格。

不幸的是,一件小事改变了我和大诗人之间的关系。

“只要贝尔坦(Bertin)小姐还活着,”他告诉我,“我绝不会允许《埃斯梅拉达》(La Esmeralda)[12]被改编成乐曲;但如果某位音乐家现在要为这首诗谱曲,我会很高兴让他去做的。”

雨果的邀请已很明显。然而,众所周知,这部著名的浪漫主义作品的这次戏剧化和歌唱化的改编并不十分令人高兴[13]。我十分难堪,于是就装作不明白;但我不敢再去雨果家了。

许多年过去了。1881年,人们为给《历代传奇》(La Légende des siècles)[14]作者立雕像而纷纷慷慨解囊,并开始筹备致献典礼,这在特罗卡德罗(Trocadéro)[15]是件大事。这件事激发了我的想象力,于是我写了《雨果赞歌》(Hymne à Victor Hugo)[16]。

众所周知,大师对音乐一无所知,他周围的人同样如此。大师和他的追随者居然会错把一些荒谬虚无的动机当作贝多芬最壮丽的灵感表现之一,个中原因就只能凭空猜测了。维克多·雨果按照这个模棱两可的动机改编出了《斯泰拉》(Stella)的美丽诗句。它作为《惩罚集》(Les Châtiments)[17]的一个附录出版,附注中说这是两个天才的结合,伟大诗人的诗句与大音乐家“绝妙”的乐章融合到了一起。诗人想请德鲁埃(Drouet)女士[18]不停地在钢琴上弹奏这奇妙的音乐!悲夫,赫拉克勒斯[19]!

因为我希望在赞歌中放入一些其他任何人都所没有的雨果的特点,所以我试图引进他深爱的这个动机。而且,我耍了几手每个音乐家都会的小技巧,将它所没有的形式和特征赋予了它。

大师觉得捐赠进展不够快,就让这个活动停止了。所以我把赞歌放进抽屉,等待更好的机会。

大概这个时候,知名作曲家[20]的父亲布鲁诺(Bruneau)先生想要在特罗卡德罗举办春季音乐会。布鲁诺来见我,问我是否有未发表的作品能让他拿去用。这是展示《雨果赞歌》的绝佳机会,因为写的时候我就记着特罗卡德罗。于是演出就这么定下来了,雨果应邀来听这个作品。

演出很精彩:一支人数众多的管弦乐团,雄壮的管风琴、8支竖琴、8支小号在管风琴室里奏出华丽的音响,乐曲最后还有一支大合唱团加入,就像焰火表演结束时的烟花齐放一般精彩绚烂。观众对很少在公众场合露面的大诗人的赞美和喝彩简直难以用语言形容。管风琴、竖琴和小号发出的甜美声响让雨果耳目一新,这个如神灵般威严的诗人也觉得很开心。

“今晚和我一起吃饭吧。”他跟我说。从那天起,我经常和他、洛克鲁瓦(Lockroy)夫妇[21]、默里斯、瓦克里及其他好友吃便饭。食物美味而不奢华,谈话也愉快而平实。大师坐在桌子的一端,他的孙子孙女坐在两边,谈一些日常但又恰当的话题。他精力充沛,声音洪亮有力,谈吐中有种平静的幽默;看起来不像老年人,倒更像某种长生不老的生物,时间在他身上未留下任何痕迹。他就像乔夫(Jove)[22]一样让追随者尊敬而不感寒意。这些小聚我非常喜欢,是我生活中一些最为珍贵的回忆。

哎,时间流逝,这位从不含糊的大学者,也开始露出糊涂的迹象。有天,他对一个意大利代表团说:“法国人就是意大利人;意大利人就是法国人。法国人和意大利人应该一起去非洲,创建欧洲合众国。”

黄昏的一抹红光表明黑夜即将到来。

雨果的葬礼

见过雨果宏伟葬礼的人都将永远不会忘记这一幕:棺材盖着黑纱,通过凯旋门(Arc de Triomphe),成千上万民众前来为本世纪最伟大的抒情诗人送别。

有个委员会负责安排音乐,而我是委员会成员。人们提出了最不寻常的想法。一个人想把《马赛曲》(Marseillaise)用小调[23]演奏。另一人想要小提琴曲,因为“小提琴在室外的演奏效果非常棒”。这样,我们自然什么也没决定下来。

人数众多的队伍开始行进时还整齐有序,但队一长就会有间断。我吃惊地发现自己在香榭丽舍大街(Champs-Elysées)中间,周围空荡荡的。除了斐迪南·德·雷赛布(Ferdinand de Lesseps)[24]、保罗·贝尔(Paul Bert)和一名法兰西学术院院士(出于尊重,这里不提他的名字)外,我身边没有其他人了。

当时德·雷赛布正如日中天,他走过队伍时人们时不时会鼓掌欢迎。

突然,那名院士侧过身来,在我耳边低声说:

“显然,他们是在为我们鼓掌。”

译注:

[1]

弗朗索瓦·蓬萨尔(François Ponsard,1814-1867)是法国剧作家、诗人、作家,1855年当选法兰西学术院(Académie française)院士。悲剧《柳克丽丝》风格纯粹古典,一反当时的浪漫主义潮流。雨果、巴尔扎克等人对此剧评价颇低。1845年,法兰西学术院授予此剧最佳悲剧奖。

[2]

密涅瓦是古罗马宗教所信奉的女神,司掌各行业技艺及战争,被视同希腊女神雅典娜。

[3]

这些都是雨果的诗,圣-桑将其为其配乐,写成艺术歌曲。

[4]

玛丽·卡罗琳·米奥兰-卡尔瓦略(Marie Caroline Miolan-Carvalho,1827-1895)是法国著名女高音歌唱家。

[5]

让·拉辛(Jean Racine,1639-1699)是法国剧作家。

[6]

保罗·默里斯(Paul Meurice,1818-1905)是法国小说家、剧作家,雨果的挚友。

[7]

奥古斯特·瓦克里(Auguste Vacquerie,1819-1895)是法国记者、作家,雨果的坚定追随者。其兄夏尔(Charles)娶雨果之女为妻。

[8]

这里指拿破仑三世(Napoleon III)建立的法兰西第二帝国(1852-1870)。雨果因对拿破仑三世称帝持强烈批评态度,于第二帝国期间一直未在法国居住。1870年法国在普法战争中战败,拿破仑三世退位,雨果才回到巴黎。

[9]

尤维纳利斯(拉丁文Decimus Iunius Iuvenalis)是生活在公元1-2世纪的罗马诗人,主要因16首《讽刺诗》(Satires)而成名,讽刺人类的愚蠢和残暴,特别是罗马皇帝统治下腐败的罗马社会。

[10]

巴西皇帝是指佩德罗二世(Pedro II,1825-1891)。他是巴西帝国末代皇帝,1831年4月7日至1889年11月15日在位,退位后住在巴黎。他的名字开头是Pedro de Alcântara,这里是西班牙文写法。

[11]

皮埃尔·高乃依(Pierre Corneille,1606-1684)是法国剧作家,与莫里哀、拉辛并称法国古典戏剧三杰。

[12]

路易丝-安热莉克·贝尔坦(Louise-Angélique Bertin,1805-1877)是法国作曲家、诗人。《埃斯梅拉达》是她作曲的四幕歌剧,剧本为雨果由自己的小说《巴黎圣母院》改编而来,于1836年11月14日在巴黎首演。

[13]

《埃斯梅拉达》自上演起即饱受批评,一次演出时甚至发生了骚乱,主要原因是路易丝·贝尔坦的哥哥同巴黎歌剧院的关系,以及贝尔坦家控制着一份很有政治影响力的报纸。雨果、柏辽兹(协助了此剧的制作,被指为剧中一些音乐的实际创作者)也卷入了纠纷。受此影响,贝尔坦在随后40年的生命中再也没写过一部歌剧。

[14]

《历代传奇》是雨果的一部重要诗集。

[15]

特罗卡德罗是巴黎第16区的一块地区,与埃菲尔铁塔隔塞纳河相望,是夏乐宫(Palais de Chaillot)所在地。

[16]

《雨果赞歌》是圣-桑为管弦乐队和合唱团写的一部音乐作品。

[17]

《惩罚集》是雨果的一部诗集,强烈抨击了法兰西第二帝国。《斯泰拉》是此书附录的一首诗。

[18]

朱丽叶·德鲁埃(Juliette Drouet,1806-1883)是法国女演员,雨果的情人。1833年结识雨果后放弃表演生涯,充当他的秘书及旅行伴侣。她在一生中给雨果写过上万封情书。

[19]

此句原文为拉丁文Tristia Herculis。赫拉克勒斯是希腊和罗马传说中最著名的英雄,以力大无穷著名。

[20]

路易-夏尔-博纳旺蒂尔-阿尔弗雷德·布鲁诺(Louis-Charles-Bonaventure-Alfred Bruneau,1857-1934)是法国作曲家。

[21]

爱德华·洛克鲁瓦(Édouard Lockroy,1838-1913)是法国政治家,1877年娶雨果之子夏尔·雨果的遗孀为妻。

[22]

乔夫即朱庇特(Jupiter),是古罗马和意大利的主神,相当于希腊的宙斯,是天空的主宰。

[23]

在西方音乐中,一般认为大调明亮欢快,小调庄严肃穆。

[24]

雷赛布子爵斐迪南·马里(Ferdinand Marie, Vicomte de Lesseps,1805-1894)是法国外交官、实业家。苏伊士运河即由他主持开凿。他还试图开凿巴拿马运河,但未能完成。

堡仔图书《音乐记忆》已经上架豆瓣阅读,购买请点击“阅读原文”。