众所周知,大别山是一块神奇的土地。1930年代初,这里拉起了一支如雷贯耳的队伍———中国工农红军第四方面军,这支队伍从大别山打到大巴山,从祁连山转战太行山,在抗日战争、解放战争和抗美援朝战争中,以这支队伍为主体组建的部队屡建功勋。大别山区有红安、麻城、金寨、六安等将军县,六安境内有一个独山镇,家家有烈士,村村有功臣,全镇16名开国将军,被称为将军镇。

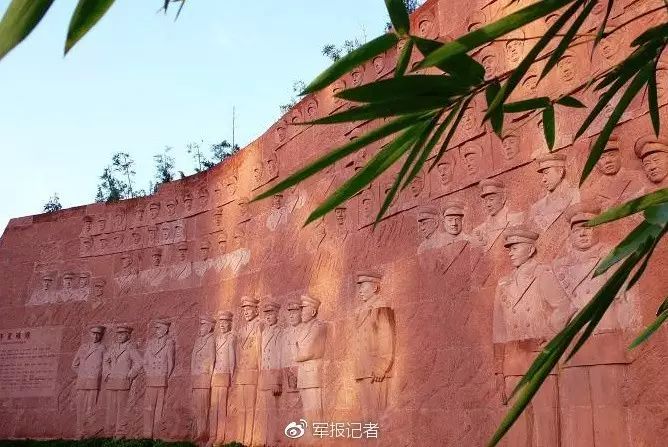

红四方面军烈士墓碑

本世纪初,我回乡探亲,一位前辈带着我遍走皖西山水,一路上给我讲大别山的故事。有次,他指着正在村头闲聊的多名老汉对我说,这些人里面可能就有老红军,当年参加革命,甚至成为连长、团长、师长,后因种种原因隐姓埋名的大有人在。前辈的话让我震惊。从那时起,我重新回过头审视我的故乡,开始了寻找。寻找往日的岁月,寻找当年的足迹,寻找散落在民间的中国革命故事。

在金寨的金刚台,我听说过一个故事:主力撤退后坚持战斗而被打散的一个排的女红军,在山洞里度日并坚持战斗,她们最后的身影消失在一场战斗中,从此无踪无影。可是,在我的感觉世界里,她们并没有消失。有时候,面对西天燃烧的晚霞,我会看见她们;行走在水库浩瀚的水面上,我还会看见她们。

2015年夏天,我到霍山参加会议,当地负责人介绍情况,一处细节让我久久不能平静:一位中共早期领导人,很早离开了大别山,他的家人则一直在家乡从事基层革命工作,他的母亲是列宁小学的校长,而最早在农民夜校教唱 《八月桂花遍地开》 的教员,就是他的妹妹。

回到北京,我找到一本《金寨红军史》,想从里面找到那个母亲和妹妹,我想知道她们最后的命运,但我未能如愿以偿。或许,大别山里有更多更有价值的故事,她们被忽略了。欣喜的是,就是从那本书里,我发现了一张《土地革命时期民主建政示意图》,令我浮想联翩。实际上那是一张苏维埃建设规划图,我从图上看到了规划中的流波市区、列宁中学、图书馆、电影院、拖拉机厂、集体农庄、飞机场……也就是通过这张图,我对“中国革命”概念产生了新的认识,我看到了一代人的理想信念,看到了早期革命者的初心,重要的是,我感受到革命同文化、同文艺、同文学的关系。设计绘制这张地图的那群人,不仅是革命者,也是文化人,那张地图不仅显示了政治理想和军事谋略,还长久飘动着浓浓诗意。

当年暑假,我又回到大别山区。细雨蒙蒙的上午,我们乘坐一艘快艇在响洪甸水面上游弋———这个水库,是皖西人民第二次奉献的成果。1949年之后,毛泽东发出“一定要把淮河修好”的伟大号召,在这样一个语境下,党和政府组织大兴水利,皖西淠史杭工程星罗棋布,大别山区建起了多座水库,当年红军规划中的“流波市”隐身响洪甸水库。我心中五味杂陈,选择了一个角度,将船头那面簌簌作响的五星红旗拍摄下来。

这次寻访归来,我的手机里一直保存那张照片,每每看见它,我就想起那首产自我的家乡、流传于中国革命征途、影响世界的民歌———“八月桂花遍地开,鲜红的旗帜飘呀飘起来,张灯又结彩呀,张灯又结彩呀,光辉灿烂闪出新世界……”这是为了庆祝苏维埃成立而作的歌,在这喜庆的旋律里,我一直在想,那座想象中的苏维埃城市真的被淹到水下了吗? 当年那些扎着绑腿的红军到哪里去了呢?我甚至想象,他们的灵魂并没有离开,也许就在水下行走,住在他们设计中的房屋里,那里真的有图书馆、电影院,还有商铺和茶馆,他们在那里喝茶听戏,打量着水上新近崛起的城镇,看着一代又一代后人生生不息。

2016年暑假,我在脑海里写下一个标题 《飘呀飘起来》。在构思的过程中,那些鲜活的人物在我的眼前一一浮现,皖西革命的英雄许继慎、舒传贤、周维炯、旷继勋……当然,最让我心动的,还是鄂豫皖革命的重要领导人之一沈泽民,那个小个子,大胡子,茅盾的弟弟。我之所以对他格外关注,不仅因为他有一颗敢作敢为、严于律己的赤子之心,还因为他是文学家。从沈泽民的肩膀看出去,我又看到了许多牺牲在革命征途上的文学家,比如李大钊、瞿秋白、方志敏……

我感到,我已经找到我的主人公了,我的英雄理想和革命信仰,都将通过这个人物闪亮登场,他的名字叫韦梦为———为什么叫这个名字,我自己也很难说清楚,这个名字可能有太多的元素构成———一句话说到底,这个人物,是一张新面孔,作为文学家的革命者,同时作为革命者的文学家。

我设计了一座古色古香的文化名镇,以它的百年历史为结构主线,以韦梦为的传说、韦梦为继承者的故事穿插,营造出虚拟与现实交相辉映的创作空间,试图走进历史的纵深,去探询革命与文学、革命与人性、革命与爱情的关系,也许这些理性的思考能为作品引导向一个更大的目标,谁知道呢。我敢说的是,在构思这个作品的时候,我尽量地还原一个作家的真诚,真诚地认识革命,真诚地对待文学,真诚地写小说。

最后要说明的是,尽管多少次热血沸腾,但是,这样一个想法甚多、灵感甚多,冲动甚多的小说,真的写起来,还是举步维艰,屡写屡改,山重水复,走走停停。进入那个神奇的世界,我的耳畔就会不断响起前辈的话语:皖西的一草一木都有故事,一个年迈的农民都有可能是当年的红军或者八路军的英雄。那是一片可以无限开发的文学土地。

就这样写了一年多,还仅仅写了个开头,好在已经成形了几个人物。开头部分韦梦为并没有出现,他只是作为一面旗帜在作品的上空飘扬。作品最初出现的人物叫毕启发,他就是那些被忽略、被淹没、并且被误解的人物之一。但是,英雄就是英雄,青史无名更见英雄本色。在小说的最后部分,当水落石出,毕启发的英雄形象冉冉升起的时候,这位老人,用仅有的清醒说出最后一句话:“还有三个”。

还有三个,还有三十个,还有三千、三万、三十万……我们不可能擦亮所有的英雄,但是,我们必须擦亮我们的心,用文字,用文学,表达对英雄的敬重。发现英雄,书写英雄,呼唤英雄,是我的职责所系,也是我的理想信念。作为被人评价为“正面强攻”的军事文学作家,我为自己又发现超出经验之外的战争和英雄,感到由衷高兴。

当我把这部中篇写好后,我似乎看见大别山的沟壑里,几大水库的水面下面,那些英灵从沉睡中走来,集结在鲜花岭上,那首当年的歌声在头顶上方飘荡———“鲜花岭上鲜花开,花开时节红军来,红军来了为百姓,平等世界人是人”。值此中国人民解放军建军90周年之际,我把这部中篇命名为《鲜花岭上鲜花开》,发表在今年8月号 《人民文学》上,谨用此作品向我们伟大的军队献礼,也向那些沉睡在大山深处、历史沟壑的英雄送去一声真诚的问候。

(

军旅作家、中国作家协会副主席 徐贵祥

来源:文汇报 )