在国内的媒体领域中,利莫诺夫是一个陌生的名字,但他时常在俄罗斯的民间话题中掀起一阵阵浪潮。喜爱他的人称他为当代俄罗斯最不妥协的作家和政客,厌恶他的人觉得他是俄罗斯历史上微不足道的小丑。

少年时代他是游荡街头的流氓,以犯罪带来得刺激为荣。他曾尝试自杀,周旋于不同女人之间,也把和黑人的一夜情变成作品的素材,称布罗茨基夺走了本属于他的光环,做过纽约富人的管家,参加过战争,入过牢房......他的一生颇为传奇,从小混混、作家,到成为反对党的领袖,得益于他扑朔迷离的身份,叛逆的青少年将他视为英雄主义的文化符号。他足够圆滑,总能将重大的历史事件装扮成施展拳脚的舞台。但没人知道该如何定义他,一个革命者?疯子?恐怖分子?英雄?还是一个搅局者?……

我是流氓,也是三流作家,但我是英雄

项鹰

俄罗斯作家爱德华·利莫诺夫(Eduard Limonov)

希特勒的第三帝国第六军投降前二十天,利莫诺夫出生在乌克兰,战火下城市的残垣断壁、尸体上飘扬的荣耀和红旗塑造了他,人们称他为胜利之子,诞生的形而上意义建立在苏联的荣耀胜利之上。

正因如此,他一生都厌恶那些诋毁他祖国的西方知识分子,四处兜售民主,轻而易举地勾销了这个国家承受的苦难。他不允许,斯大林是他们这一代人的父亲,在俄罗斯,俄狄浦斯只能被父亲杀死,而不是相反。

1943 年,一个乌克兰村民坐在被德军烧毁的房子前

虽然他精神上的父亲如此伟大,高不可攀,但肉身上的父亲却渺小可怜,那是一个任职于内务人民委员部的低阶官僚,中规中矩的平头百姓,在乌克兰哈尔科夫,这座思想匮乏的工业城市耗尽贫苦的一生,终究无所作为。

利莫诺夫无法忍受乏味贫瘠的人生,他与生俱来的英雄主义不容玷污,成为流氓也总好过做平庸的好人。少年时代,他随身揣着一把带槽口的小刀,和狐朋狗友过“扎波伊”式的生活,一种可以触摸到死神手尖的俄罗斯式宿醉,连续几天灌着劣质伏特加和啤酒,登上不知去向的火车,向素昧平生的人吐露心声,然后忘得一干二净。在工人阶级一眼望穿的人生里,孩子们以犯罪带来的刺激为荣,利莫诺夫喜欢和一群少年管教所的常客们喝得酩酊大醉,杂碎商店的玻璃行窃,撬开保险柜,卷走亚美尼亚干邑和现金,在经理办公室拉一泡屎,在夜晚下阴森的社会主义游乐场里谈笑风生。

浑浑噩噩的日子无休无止,为了尝试犯罪的快感,他们可以突袭路人,也可以在无产阶级的诗歌比赛中朗诵苦情诗歌。但一边仰慕古拉格劳改营的硬汉人生,一边幻想着《红与黑》里德·瑞纳夫人手淫的人生值得一过吗?夭折的诗人不应仍苟延残喘于世吧,他用父亲的刮胡刀划开自己的手腕,本以为会在太平间小憩后被焚为一缕灰烟,却在精神病院的床上醒来......

“越狱”成功了一半,在母亲和警察共谋下他被重新“缉拿归案”。以爱的名义绑在精神病院的铁床上,每日承受胰岛素扎入体内的摧残,人们都认为这是利莫诺夫为精神失常必须承受的代价,只有精神科的老大夫不这么看,“你没有疯”。

他介绍利莫诺夫在哈尔科夫市中心的四十一书店做推销员,这里聚集着无家可归的流浪者、工人、艺术家和诗人,他和这些“颓废派”混在一起,在夜幕店铺的卷帘门后,传递让人心惊肉跳的“地下文学”,从曼德尔施塔姆到皮利尼亚克,还有圣彼得堡的新星,他一生将其视为灾星的青年诗人约瑟夫·布罗茨基,这时刚刚展露头角,对诗歌一窍不通的工人也开始将他的新作奉若圭臬。

利莫诺夫对此嗤之以鼻,他对诗歌有独到的看法,他认为诗人应当遵循严苛的写作纪律,不故作风雅,不用隐喻。诗人真实的肉躯是他一目了然的文字,扭扭捏捏的搔首弄姿令人厌恶。

前苏联领导人赫鲁晓夫(中)

1956 年,赫鲁晓夫在党的二十次大会上宣读“秘密报告”,反对斯大林的个人崇拜。人们陷入昙花一现的错觉中,“解冻”开始了,批评“个人崇拜”的风气在小团体中缓慢地扩散,党的领导人亲自批准索尔仁尼琴的《伊凡·杰尼索维奇》出版,如果古拉格可以揭露,那党的莲花宝座也可以被掀翻。于是“和蔼”的勃列日涅夫回归,通过善意地镇压告诫人们不要走得太远,想法太多仍会被锁进囚牢。

这一切没有影响到利莫诺夫的波西米亚生活,在书店里,他焕发了压抑青春期后的第二春,成了书店老板娘的姘头。他取代这个自称“以色列部族的浪荡女子”的犹太女人,变为书店的一家之主,还同克格勃高级军官的儿子古恩卡交上了朋友,半个身子躲进了温和官僚主义的荫庇。在夜店里白吃白喝,虚度光阴,和纳粹党卫军、犹太复国主义者混杂的小团体成员一同模仿希特勒的演说,发表激进言论,还模仿阿兰·德龙的《冒险家》,试图潜入军用机场劫机,被值班员拦下后大家一起愉快地喝了一杯,拍拍屁股走人。

利莫诺夫的神坛上永远摆着自己的雕像,那些曾在这里短暂停留的神像,无论是诗人、街头流氓、古拉格囚犯、军官还是父亲都被他一一砸烂,他像个狭隘的偏执狂,只承认由失败者和成功者构成的二元对立世界。乌克兰谚语说,男人一生干的三件大事是生个孩子,盖一座楼房并种一棵树,这是对他人生价值最大地践踏。他,利莫诺夫,幻想狂和革命家,妄图在外人的崇拜中碾压一切小资产阶级的趣味,对他来说,除了英雄的人生都不值得一过。

俄罗斯街头

莫斯科或许是实现他权利和幻梦的中心,他带上姘头来这里闯荡,他们没有合法户口,日常生活是在秘密警察的刀刃上的舞蹈,利莫诺夫靠一手漂亮的缝纫手艺接私活,勉强维持生计。通过一位在莫斯科当画家的老乡,他们得以溜入这座城市的文化中心,有幸在座谈会上朗诵诗歌,举办人是一名诗人,也是后来著名导演塔可夫斯基的父亲,并不是每个人都有如此幸运的机会,能在精英文化圈中有自己的一席之地。

他的累赘,那位犹太老女人,同他一起生活后时常陷入癫狂,精神失常,最后弃他而去,同一个留着大胡子的画家胡搞在一起。但他并不在乎,他是愿意为爱而玩火的男人,像揣着猎枪游弋在禁猎区的老猎手。在一场聚会上,他的准星瞄准了高级文化干部的情人埃列娜,她属于只会出现在禁阅外国时尚杂志中的女人,是他赏金名单中被归为 A 类的女人。但他要为铤而走险承受巨大的精神代价,他安慰自己,永远不要妄图私享一个 A 类的猎物,必须承受和别人共享她的痛苦。但他得到了虚荣感带来的安抚,在那个世界里,人们垂涎他的女人,连富人都难掩嫉妒,她愿意舍弃权贵加持下暂时的安全感,同他在大众公寓里吱嘎作响的木板床上为爱呻吟,还有什么比这更美妙的吗?

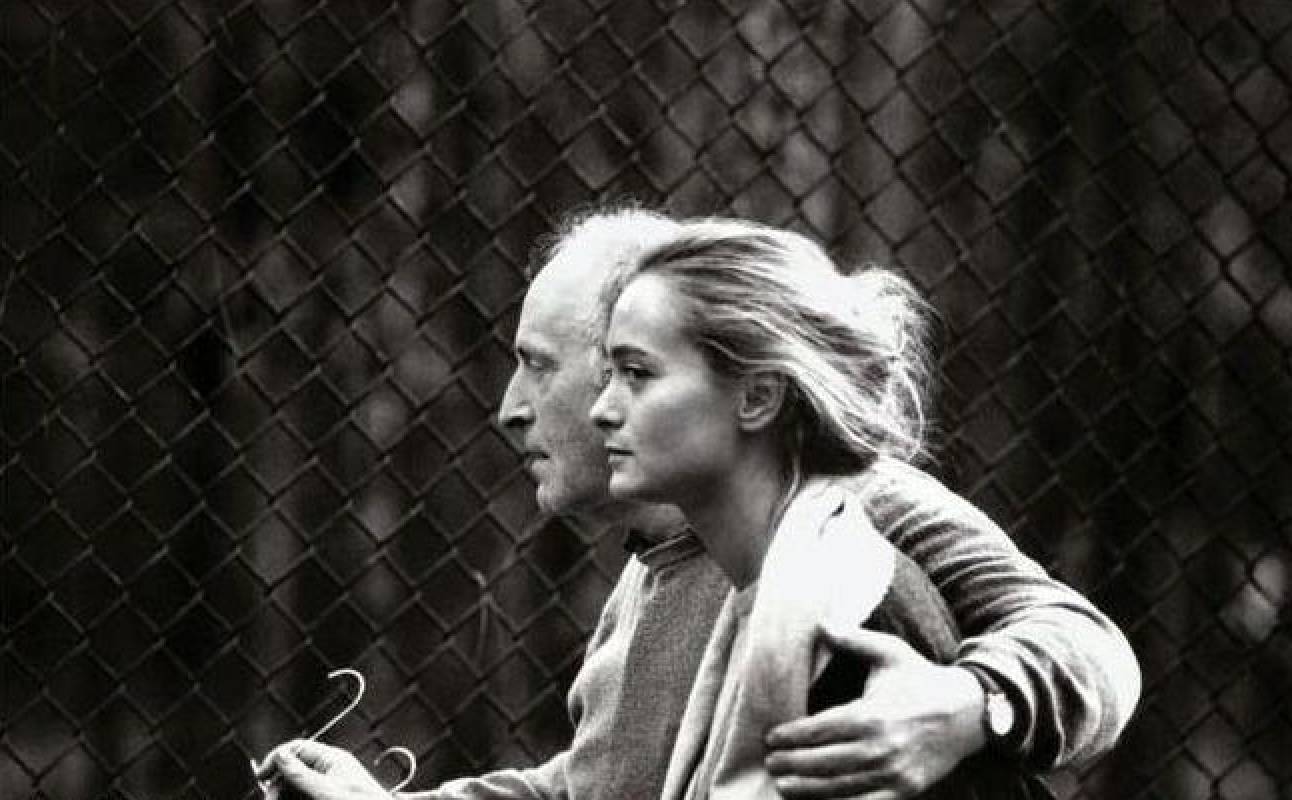

利莫诺夫和埃列娜

对埃列娜来说,作一位穷酸诗人的情妇虚度余生并无自豪可言,相比西方世界的物质诱惑,身居穷猎人赏金名单中的 A 类价码能值几个钱呢?她身材高挑,颇有姿色,那些私自传阅的外国杂志凭什么能少了她的身影?他们曾一同拜访马雅可夫斯基的情人,她已步入暮年,人老珠黄,她看好这对如胶似漆的恋人,承诺作他们移民纽约计划的中间人,她承诺纽约会有人帮助他们,那是她年轻时的朋友兼情敌,她们曾在青春年华为马雅可夫斯基争风吃醋,现在她成了曼哈顿的社交女王。

仓促地准备了移民计划,他们将一去不返。紧接着是东正教徒式的煽情戏码,他们返回哈尔科夫同父母告别,而他那位犹太老相好也闻讯而来,大家共同谱写一幕苦难和救赎的乐章,往昔的背叛不值一提,她跪倒在他们面前,为他们即将在异国展开的幸福生活大唱赞歌,为命运赏赐她的苦难泪流不止,“你要为我祈祷,亲爱的亲爱的灵魂!答应我,你要为我祈祷!”

这两颗饱满的种子无法在苏联贫乏的文化土壤中长出一枝半叶,却在曼哈顿爆发,肆意生长,他们贪婪的眼睛不停地捕捉城市的景色,也围困彼此。从服装店、快餐厅到色情地下影院,利莫诺夫还记得他对苏联的镰刀和锤子炽热的爱吗?城市中失意的老男人们孤独地面对荧幕,忍受压抑性欲的焦灼,而他的手伸进埃列娜的衣服,去他妈的吧,祖国、革命、诗歌对他来说不过是激情的实体,他利莫诺夫只想反复体验青年人的浪漫和自由。他和埃列娜并肩走在格林威治村覆盖着白雪的马路上,脑子里幻想的是《随风而逝》唱片封面上的鲍勃·迪伦和他的女友。

在纽约,利莫诺夫见到了“宿敌”布罗茨基,那个一头红发,“穿灯芯绒裤的犹太矮子”。利莫诺夫对他既嫉妒又羡慕,他们有过相似的人生经历:同为低级军官的儿子,过早辍学,被强制关进精神病院,注射令他们痛苦万分的液体,自杀未遂,试图劫机逃出苏联,奔往他们一无所知、意义模糊的世界。他们一同走了这么远,却在岔路口分道扬镳,他被甩向生活无边的地狱,而那位彼得堡诗人则夺得了本属于他的桂冠人生:万众瞩目、精神领袖、诺贝尔文学奖,和蜂拥而至的女粉丝。布罗茨基未老先衰,还是个老烟枪,向他们喋喋不休地传递流亡者的经验,但利莫诺夫感觉不到借鉴之处。尽管他们同在异乡,但他是自愿的,而布罗茨基是被迫卷入西方热情的怀抱,人们把这个当大学教授的色老头奉为诗歌的神明,但他从不肯放低姿态,仍保持他称之为“彼得堡诗歌”的高贵,这令利莫诺夫厌恶。“美国,你知道,这是弱肉强食的丛林,”布罗茨基眼睛露出睿智的光芒,同埃列娜调情,他则被晾在一边。

布罗茨基与他的妻子玛丽亚

通过联系马雅可夫斯基的旧情人,利莫诺夫再一次卷入社交圈的中心漩涡,只是资产阶级的情调更加绚丽高雅,让人眼花缭乱。纽约的名利场是权利、财富和荣耀的混合体。他们光鲜亮丽,纸醉金迷,都是从 Vogue 时尚版里走出的人物:安迪·沃霍尔、苏珊·萨塔格、杜鲁门·卡波特、理查德·艾维顿和风流的政客们。连萨尔瓦多·达利都对他的女人大献殷勤,称迷上了她“美妙的小骷髅,”还要为她画一幅肖像。

纽约的堕落散发着迷人的芬芳,引向死亡,即便耗尽了钱财和青春,也无法得到片刻内心的安宁。更何况利莫诺夫仍是一穷二白,卸下社交场上粉饰的面具,回到对着黑暗天井的小房间,蟑螂四处游走,一头栽倒在摇晃的床上,和埃列娜云雨一番。还有一个老头的教诲穿插在他们此起彼伏的叫声中,在电视机里,他像个喋喋不休的乡村神父,抨击西方文明的堕落和无耻。这老爷子与他同一年来到美国,但名声足以将他碾压的粉碎,他是被称为承载现代俄罗斯苦难的先知索尔仁尼琴,也是利莫诺夫看不惯的那类人。事实上,他眼里只有自己,还有在他身下哀嚎的宝贝儿。

年轻时的利莫诺夫

但他或许早就预料到埃列娜离去的这一天,她和一位摄影师厮混在一起,利莫诺夫再悲春伤秋也无济于事了。他还因为讽刺苏联的异议者丢掉了《俄罗斯事业报》的编辑职位,在他眼中,这些“货色”是污蔑他祖国的罪魁祸首,但他现在只有嫉妒的份儿,至少他们还有人关注。惨不忍睹的生活接替了他破灭的幻想,廉价啤酒,自慰,在垃圾箱寻找食物,甚至抢劫。他不再装腔作势,而是渴望得到安慰,在一个破败的儿童游乐园中,他同一名寻衅滋事的陌生黑人厮打起来,随后剧情反转,他们在野外发生了性关系。他会坦然对同性的好感吗?或许不,但他会骄傲的把每一份体验都当作人生的姿态,没什么是不可以发生的,该发生的事情要加速它的发生,这样还有能掌握它的幻觉。

我们的主人公总有起死回生的本事,通过布罗茨基的朋友,他又一次打入了纽约的社交圈。白天他躺在公园的草丛中创作,晚上在聚会上朗诵作品,素材围绕他的苦难、悲情和夸大的经历展开,和黑人青年的美妙体验摇身变为他的新作《俄罗斯诗人偏爱黑大汉》。利莫诺夫还得到了一个绝妙的工作机会,在纽约亿万富翁斯蒂芬·格雷家做保姆,新东家对他倍加喜爱,全曼哈顿的社交场都在谈论他的新管家,不仅因为他处事圆滑和一手好厨艺,还因为他自述苦难时添油加醋的本领,让人对俄罗斯的野蛮人生充满好奇和遐想。

但格雷并不知道猎奇心换来的代价,一个满脑子充斥着“革命”思想的疯子是过不了按部就班的人生的。主人在时他尽职尽责,但在大多他独占别墅的日子中,利莫诺夫放肆地喝格雷的玛哥庄园红酒,在浴缸里抽大麻,还频繁地带妓女出入。格雷更想不到,当他在隔壁露天聚会上同联合国高官觥筹交错时,他信任的仆人正从猎枪的准星里窥视他的脑袋,并打算亲自让它在眼前开花。利莫诺夫幻想借此行径登上次日报刊的头条,由此他不堪的自传作品会被人当成《圣经》吹捧。

利莫诺夫在莫斯科的反克里姆林宫示威游行中被捕 / 摄:Sergey Ponomarev

利莫诺夫终究没有扣动扳机,否则就不会出现那本描写他管家经历的书——《他做仆人的故事》。书籍的出版也得以让他前往巴黎居住。 1987 年他已 44 岁,头发灰白,一缕山羊胡子配着一副眼镜,文质彬彬的知识分子做派,每天生活尽力保持规律,在打字机前按部就班地工作五小时,通过健身维持精力,并适当克服定期骚扰他的旺盛性欲。但他仍旧感到愤愤不平,成为作家从来不是他的目的,而是名利双收的手段,是成为一个具有巨大影响力人物的必经之路。他要那个有女人、革命、香槟、枪支泛滥、充斥青年激情幻想的世界,而非在巴黎不知名的公寓里,靠挖空个人经历的自传体小说来勉强维持生计:《失败者日记》、《俄罗斯诗人偏爱黑大汉》、《他做仆人的故事》,即使他为这些作品榨干了心血,也掩盖不住书名散发的廉价气息。

他愤世嫉俗,永远将自己的无能归结于他人的无耻。对先于他载入史册的作家们,他颇为不满,心怀怨恨:安娜·阿赫玛托娃利用了时代特有的苦难,织成闪着圣光的袈裟来伪装自己的脆弱;帕斯捷尔纳克?他不过是用 19 世纪的文体写了部政治擦边球小说,在西方备受盛誉,游刃于苏联当局和 CIA 的阴谋论间,赚的盆满钵满,他胆小如鼠的性格功不可没;布尔加科夫的书就是拙劣的马赛克作品,更不要说叶甫根尼·叶夫图申科,“一个闯入京城的西伯利亚土包子!”

利莫诺夫在纽约

利莫诺夫受邀参加人文学者的聚会,尽管与会的人有米沃什、戈迪默、阿兰·罗布—格里耶这样的重头人物,但丝毫不影响他撒泼撒野,大放厥词。他宣称自己不是知识分子,是不要求进步、不参加工会的普罗大众。他曾身陷贫穷,但这不能成为他尊重穷人的理由。一位英国作家讲了苏联的坏话,利莫诺夫同他大打出手,还扔出一只凳子,击中了可怜的戈迪默。

89 年,苏联的东欧老朋友们作鸟兽散,作为老大哥,苏联也危在旦夕。利莫诺夫回到了俄罗斯,他痛骂戈尔巴乔夫的改革,更憎恶他把俄罗斯用两千万人的鲜血换来的领土拱手让人。但这也给了他在祖国重见天日的机会,他出版了回顾童年的作品《大时代》,一共印了 30 万册,在文化俱乐部的聚会上,面对上千听众,吹捧他狂热却幼稚的观点,夸大在苏联时代生活的“幸福”童年,抨击污蔑苏联的谎言,他随时准备战斗。重要的不是祖国或信仰,而是保持战斗的状态。

利莫诺夫一生梦寐以求的机会终于在 1991 年到来。他受邀到贝尔格莱德参加新书的签名会,正值巴尔干半岛水生火热之时,共产主义同西方世界搏斗了半个世纪辉煌不再,狂热的民族主义情绪死灰复燃,克罗地亚人同塞尔维亚人为了一块飞地打的不可开交。他已经 50 岁了,但每每想到颓废的小布尔乔亚生活正吞噬他生命的光芒时,就倍感心痛。

他渴望战争,亲自参加了炮击武科瓦尔和克罗地亚阵地的行动,在全副武装的士兵、炮击声、沙袋、装甲车、烧焦的尸体找寻自己的心灵归宿。在 BBC 录制的《塞尔维亚史诗》中,山上炮火轰鸣,利莫诺夫同波斯尼亚塞族领袖卡拉季奇交谈,身材魁梧的卡拉季奇就是他眼中的教父,他不时表露钦佩之情,孩子般的无知和恐怖得以释放。在士兵的鼓励下,他兴奋地举着机枪,朝着围城方向扫光了子弹。在那一刻,作家和记者的身份与他无关,他把自己意淫成战士,以守护遍布鲜血的荣誉为乐。

拉多万·卡拉季奇

苏联,这栋勉强撑了 74 年的违章建筑还是倒塌了,成为了历史的废墟。莫斯科街头四处都是混乱的游行,军人和退休者主张恢复被突然剥夺的权利,民族主义者和党员相拥而泣。利莫诺夫从战场归来,改革者背叛的荣誉需要他来守护,人们早就读过他激进的文章和露骨小说,但现在他远不满足一个作家、战士的身份,群众把他捧上反对派领袖的讲台,吹捧他,为他欢呼,渴求他重新举起俄罗斯的旗帜,引领一场新的内战,让闸刀和子弹来审判“民主派”叛徒们。为了这一刻,他等了太久了,当他还在乌克兰街头游混时,就渴求听到人民的呐喊声,为了同胞激昂的热情和爱意,他足足绕了半个世纪的弯子,被人拥戴才是他不辱使命的责任。

1993 年 10 月,叶利钦下令军队包围俄罗斯杜马所在的议会大楼,随后进行了炮轰,以武力强行解散杜马。

有了一面党旗,一个报刊名称,一个政党名字,还有一名正式党员,是一个乌克兰大学生。国家布尔什维克党一切准备就绪,除了缺少钱,还缺少一个政变的机会。但 1993 年,叶利钦宣布解散国家杜马并重新选举,他不会错过这个千载难逢的机会。混乱又成了社会常态,但人们的心境已不同于 1917 年列宁麾下的工农革命军,锁住民主的阀门一旦打开便再无法严丝合缝地关闭。支持叶利钦的人围堵白宫,利莫诺夫竟然混过了疏于防范的安监系统,见到了反锁在办公室里的副总统鲁茨科伊,鼓动他分发武器给人民掀起一场动乱,并抓住时机夺取政权,结果可想而知,他被轰出了办公室。随后他混在几十万造反者的队伍中,高喊口号,挥舞红旗,并随着数千人涌向广播电视塔,特警部队向群众开火冲锋,机枪四下作响,利莫诺夫负伤逃走。当特警冲入白宫殴打和屠杀占领者时,人们再也分不清哪一方代表了正义和民主。

叶利钦成功了,造反派自称为“宪法派”,但媒体将他们比作法西斯分子和疯子。利莫诺夫没有放弃,带着唯一的党员在俄罗斯的穷乡僻壤东奔西走,拉拢路人参加他的竞选会.乡间的贫困者和失业老人并不懂选票的价值,对他晦涩的理论也完全没有兴趣,他倍感沮丧。这促使他又一次飞往巴尔干半岛,以正式战士的身份加入一场新战争,为克拉伊纳塞族共和国而战,一个只有塞尔维亚人才会承认的名不副实的国家。

事实上,狂热已将这片土地的理性摧毁,战争成了驱动生命的渴望。不仅利莫诺夫不知自己为谁而战,连其他的战士也一无所知。共同点是,所有人都拼命加速死亡机器的运转,都觉得自己被背叛了。利莫诺夫袭击村站、设埋伏,冒着生命危险参加武装冲突,他从未正面回答杀人的问题,但杀人对他来说如同和黑人野战,事情发生与否不重要,重要的是绝不要错过体验的机会。

莫里诺夫和布尔什维克党党旗

再次回到莫斯科几年后,利莫诺夫的国家布尔什维克党已经有模有样了,不仅在莫斯科设立了总部“地堡”,还在俄罗斯边疆地区建立了党支部。地堡是一个综合体,即是艺术家团体的工作室,也是少年犯宿舍、武术训练所,外省的年轻人、漂亮姑娘、法西斯主义者、朋克青年和狗一同挤在弥漫臭气的密室里,互相倾吐,组织党的工作,还有不时面对特警的突然光临。

越来越多的俄罗斯青年人开始崇拜利莫诺夫,将其视为符号化的偶像,反抗政府的化身,他们是市场化改革的弃儿。他们坚信“卖国贼”为了讨好西方政府,将国家胡改一气,赚的盆满钵满后,便把他们像抹布一样扔掉,利莫诺夫给了他们新的力量和激情,他们甚至准备为他战死。只有利莫诺夫为这些国家弃子的权利高呼。

In The Balkans (1995) / 摄:Nikos Economopoulos

巴尔干半岛的战斗经历让利莫诺夫有了新的愿景,必须重新点燃俄罗斯人的民族主义热情,鼓励从苏联分离的共和国中的俄罗斯人,却创造新的共和国。利莫诺夫带着党的骨干成员考察中亚各地,试图燎起革命的星星之火。哈萨克斯坦的阿尔泰山区是展开圣战的最佳基地,在那里,他同成员们学习原始生存的技巧,从捕鱼、取暖到制作生活必需品,躺在帐篷里的行军床上冥想,回顾一生的坎坷,未来的空无。但一切如此仓促,俄罗斯特种部队突降这片荒芜的山区,将沉溺幻想的恐怖之徒捉进军用货车,丢进国家监狱。

托沃堡关押国家最危险的敌人、政治犯、恐怖分子,利莫诺夫不希望在监狱里虚度时间,他恢复规律的生活,去图书馆读列宁通信集,还写了四本书,其中一部是政治自传,还大费周折地渲染他绵延不断的忧伤情史。十五个月后,他被押送到伏尔加河畔的萨拉托夫接受司法审判,利莫诺夫既为自己坦白,也为一串长长的罪行感到骄傲:恐怖行动、武装团伙组织、非法贩卖雾气、鼓动极端行动。

他被捕不久后发生“9.11”事件,在电视媒体的渲染下,他的党看起来更像基地组织的分支,尽管实际上大相径庭,但这种夸大的表述正中他的下怀。狱友尊敬这位身份复杂的人,他彬彬有礼,见多识广,还乐于助人,将这群被社会遗弃之人的经历写成小说,还充当心理医生的角色,简直成了这群亡命之徒中闪耀的先知。

利莫诺夫监狱照

他最终还是出狱了,公众舆论将他捧为托斯陀耶夫斯基式的人,在监狱中书写自己的苦难,一个顽强而不屈服的硬汉。他仍然见缝插针地在公众场所中抛头露面,但不再踽踽独行了,党徒随身保卫他的安全,免遭不可预知的政府暗杀,在莫斯科一间普通的两室公寓中,偶尔会见慕名拜访的人,出几本销量欠佳的回忆录、散文集,和妩媚的演员小女友住在莫斯科郊外的别墅。

对于一个已经 70 多岁的人,这样的一生算成功吗?他仍旧精神抖擞,偶尔谈起灵性和玄学,但没有人确定他是否还会掀起一场动乱,或在入土为安之前再闹腾一把。但无论如何,利莫诺夫应该感到知足,在他戏剧性的一生中,曾无数次被上帝抛到垃圾箱里自行腐烂,若能保持现状,平淡无奇地步入墓中,也是一段令人咋舌的奇迹了。

《搅局者》

[法] 埃马纽埃尔·卡雷尔 著

文汇出版社

2017 - 5

编辑 | Cornelia

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

单读现已开通海外账号

instagram:owmagazine

facebook:OWmagazine

识别图中二维码,购买《单读 14 ·世界的水手》

▼▼点击【阅读原文】链接,购买最新一期《单读》,成为与我们同行的人。