大智论道 Great minds discuss ideas

文/新浪财经意见领袖专栏作家 刘晓春

现代中央银行发行纸币,可以说是当初各银行发行的纸质兑换券的滥觞。

世界上最早的纸币,是北宋初年四川的十六个富商发行的交子,他们并为此开设交子铺发行并经营铜钱、铁钱与交子的兑换业务。

交子可以用于流通支付。

再之前,在唐代出现了飞钱,也叫便钱,那是官方开出的汇兑凭证,不是流通中的支付手段。

纸币的发明,突破了金银铜铁等物质供应量和大量携带的局限性,方便了商品交换,尤其是商品和货币的跨区域流通,大大地促进了经济的发展。

可以说,纸是那个年代的金融科技,颠覆了金银铜铁作为货币的地位。

但纸币,作为货币,发挥的货币作用,与当初的金银铜铁是相同的。

无论是金银铜铁和纸币,历史上都有过大量私人发行的案例,有些在一段时期内还非常成功。

但,

历史上更多的货币发行还是政权垄断的。

历史发展到现在,货币都成为主权货币了。

这或许是九九归一吧。

历史会不会重复?

也许,但还是会九九归一。

军队、警察、税收、铸币权,是政权的基础,只是铸币权的作用更隐蔽,因此,人们研究历史,对此的关注度相对比较少。

由于技术的发展——这技术,包括科学技术,更包括会计等金融技术,现代各国的法定货币的形态,并不仅仅体现为纸币或硬币这样的物质形态,更大的货币量表现为银行账户上的账务数据。

我们现在把纸币、硬币等有物质形态的货币称作现钞。

现钞的材质可以是纸,可以是金银铜铁铅镍等,还有塑料的。

以后,随着技术的发展,是不是还会有其他材质的,很有可能。

记账货币,以前是记在纸质账簿上的数字,现在有记录在计算机数据库中电子账户中的电子化的数字。

现在又有了加密数字代码技术,可不可以用这代码体现为货币?

应该可以。

然而,

不管是什么技术,当它被作为货币应用,只是货币的一种形态,更准确的说,只是某一种货币(如某法定货币)的一种表现形态。

央行发行数字货币,只是同一央行发行的法定货币的一种表现形态,与该央行发行的其他货币形态是同一个法定货币。

如果央行发行的数字货币,是在现有法定货币之外又发行了一个法定货币,那会对整个经济体系造成混乱。

同样道理,在一个经济体系内,突然出现另一个货币体系,不是提高经济运行效率,只会增加交易的混乱和成本。

港币的发行,是所谓货币局制度,即以美元为储备发行港币。

三家发钞行只是发钞,不是发行货币。

港币的发行人是香港的中央银行——香港金融管理局。

香港金融管理局授权三家发钞行以向金融管理局缴存相应比例美元为准备发行港币现钞。

三家发钞行发行的是大额纸币,港币十元纸币和所有硬币,都是金融管理局发行的。

港币流通量的主体,不是三家发钞行发行的现钞,而是香港金融管理局发行的记账货币。

香港金融管理局按照港币与美元法定兑换价的上下浮动比例范围,向市场买进或卖出美元来调节流通中的港币发行量。

可以说,

港币是美元在香港地区的代币、稳定币,虽然它并不是使用区块链、数字代码技术发行的。

人们都希望货币的币值稳定。

“秦半两”在中国货币史的地位有如周文王时代在儒家学说中的理想社会、王羲之在中国书法史中的地位,在币值稳定上是后代货币所不可企及的。

但“秦半两”在流通中的时间很短。

新中国成立前夕,国民党的几次币制改革,搞的物价腾飞、币值瀑泻,人们疯狂收藏黄金、白银、美元,但流通中依然以当时的法定货币作为支付手段。

所谓“劣币驱逐良币”规律是也。

不过,这同时也是政权的作用使然。

所以,

价值稳定不一定能使一样东西必然成为货币,有时正因为价值稳定,成为收藏与炒作的对象,本来是货币反而退出流通成为单纯的价值储藏手段,失去了货币的功能。

比特币原本的目的是网上的支付手段,但因为没有政权的加持,同时因为一些拥趸的讲故事与预期,在没有成为支付手段前就已经退出了流通,只能暂且被称作“

数字资产

”。

我们讲币值稳定,是指在一个经济体内,货币作为价值尺度,在衡量商品的价格时是否稳定。

所以,我们把通货膨胀简单定义为货币供应量超过了商品供应量。

但是,

币值稳定不等于汇率稳定

。

汇率稳定,侠义地看,只有对于做国际贸易的生产商和贸易商才是有意义的,对他们来说,币值稳定就是汇率稳定,汇率稳定就是币值稳定。

港币之所以采用货币局制度,之所以以美元做准备,就是因为香港是一个以国际贸易为主的自由港,美元是国际贸易的最主要的计价货币。

香港经济的起飞,与当年发达国家的产业转移有关、与自身的自由港有关,而确定以美元为准备的货币局制度是一个重要的分水岭。

图/网络

“以一篮子货币作为准备”,“与一篮子货币挂钩管理汇率”,这是两个不同的概念和事实。

同样的,以美元做准备发行货币和与美元挂钩确定汇率,也不是一回事。

以某一种货币做准备,或以黄金白银做准备发行货币,不仅比值是确定的,货币的发行量也是被准备量规定的,即本国货币的发行量决定于准备货币的准备量。

但与某一种货币挂钩确定本国货币汇率,本国货币的发行量与挂钩货币是无关的。

LIBRA,以一篮子货币做准备,先不论那个委员会有没有能力管住LIBRA的发行量,

初始的发行量能不能符合那特定应用场景交易量的要求?

历史上的黄金、白银战争,许多是因为流通中的现金不足以支撑基本的交易的需求。

其次,当每一个兑换或购买LIBRA的人或机构以自己所持有的法定货币购买或兑换LIBRA,必然会瞬间改变那一篮子货币相互间的比重。

那么

LIBRA有什么样的机制确保一篮子货币相互间的比重不变?

如果不能确保一篮子货币相互间的比重不变,那么,随着LIBRA在与不同法定货币的兑换中,LIBRA自身的币值就随时在变化中。

也就是说,LIBRA以一篮子货币做准备以确保币值稳定就是一个伪命题。

第三,即使这个委员会能确保一篮子货币的结构恒定不变,但

那一篮子货币本身的币值和汇率都是在变化中的,这同样导致LIBRA不能保持币值稳定。

第四,在这样的情况下,兑换LIBRA进行交易,本身就是一件麻烦的事,并没有给交易带来便利。

同样是货币局制度,LIBRA缺乏港币那种简单、明了。

港币正是这样的简单、明了,在香港经济的起飞过程中发挥了很好的促进作用。

支付宝的成功,是因为当时中国网上交易缺乏支付手段,阻碍了网上交易的发展。

网上交易缺乏支付手段,只是那个场景中的缺乏,并不是整个经济体缺乏流动性或货币供给

。

Facebook有二十七亿客户,这些客户是否必然需要LIBRA?

他们在什么场景下缺乏支付手段?

或者,LIBRA有什么优势可以替代这些场景中现有的支付手段?

比如像纸币颠覆金银铜铁。

金融自产生的那天起就在不断地创新,其所有的创新都是围绕着

使资金或货币适应生产和流通的需要,快捷、顺畅的流转。

这里的快捷、顺畅,并不是简单地点对点地快捷、顺畅。

因为生产有投入到产出的时间序列,交易也有各种模式。

于是有了信贷,有了各种投融资模式。

即使是支付结算,也有钱货两清、货到即付、分批到货分期支付、远期结算等等。

相应地产生了许多支付凭证,比如支配、汇票、本票等,还有相应的结算方式,如光票托收、跟单托收、信用证结算、汇款等。

这些支付凭证是货币的代表,但不是货币本身,只有兑换为货币,才算钱真正到手了。

虽然这些凭证可以流通、可以支付,因为不是货币本身,所以在流转的过程中需要背书,需要可追溯

。

区块链技术的应用正应该沿着这个路径去开拓,这才是区块链的光明前景。

由此,也可以看到,

可以作为支付手段的事物,不一定就是货币。

以前钱庄给一些贵宾客户开发庄票,客户先要把相应的银子存到钱庄,钱庄才给签发。

只有个别特别有实力的客户,钱庄才会签发高于客户存入银两的庄票,算是给了一点信贷额度。

因为,庄票的第一付款人是钱庄。

现在的银行本票是同样原理。

以此来审视摩根大通的JP COIN,虽然叫“COIN”,实际上就是数字化的银行本票。

因为数字化的本票只能在数字化环境中使用,所以需要规定它的使用范围和使用场景。

摩根大通作为美元清算银行,它开发JP COIN的目的或战略,正应从这个背景去理解,根本与“发币”八竿子打不上。

撇开“币”这个概念,从金融专业的角度再来看JP COIN和LIBRA,或许才能更清楚地理解它们各自的逻辑。

比如,LIBRA基金会的功能与目的,是做央行还是做一个商业性的机构?

以一篮子货币做准备,是保持LIBRA币值稳定还是浑水摸鱼的勾当?

是强化美元的国际货币地位,还是削弱美元的国际货币地位?

LIBRA的目的,除了诗与远方,是赚LIBRA还是赚美元?

等等,等等。

在特定范围内可以作为支付手段的还有很多事物,比如单位食堂的饭票。

以前自来水还没有接到家庭,还没有水表,上海到处有给水站,居民先用法定货币买入竹制的筹子,凭筹子取水。

到赌场游戏,要将法定货币一比一地兑换成筹码,游戏结束,再将手持的筹码兑换为法定货币离场。

这些,可以称为“稳定币”,其实就是“代币”,以前还有一种说法叫“代价券”,都是货币的代表和影子,不是货币本身。

所以,

再稳定的“稳定币”,也不是货币。

图/网络

一张纸,可以印成货币,也可以印成股票、汇票、支票、本票。

纸本身是中性的。

加密数字代码也正是如此

。

齐白石拿一张纸画了一颗大白菜。

初冬傍晚时分到胡同里,齐白石揣着这张画要与卖大白菜的老头换一车大白菜。

卖菜老头气得就差把齐白石揍一顿老拳。

齐老爷子被骂懵了,站在寒风中慨叹世风日下,卖菜老头的粗鄙无礼。

齐白石怎么也不明白,为啥他的画可以换钱,却不能当钱使。

实际上,齐老先生还有更不明白的,他的画还可以被人用于洗钱、用于转移资产。

实现价值转移的载体,不一定非是货币,但最终必须体现为货币。

古董、艺术品,甚至于不动产,都在这方面扮演了重要角色。

比特币没能成为货币,却在跨境洗钱、非法价值转移等方面起了重要作用。

有说,区块链、数字货币可以解决跨境支付难题。

还是要说

技术是中性的,关键看你是以什么方式实现跨境支付的,而不是用什么技术手段。

要说高效快速实现跨境价值转移的,地下钱庄就是,它们根本不需要任何载体,完全靠它们的运行机制,你在境内缴存法定货币,它一个电话就可以在你指定的境外账户中存入按当天汇价换算的相应的外币,几乎是实时的。

所以,

实现价值转移的载体,不一定就是货币,也不在于什么技术,而在于以什么方法使用技术。

如果有一种超主权货币,成为世界货币,那样一定更加有利于全球化,更加有利于贸易的发展,更加有利于人类的进步。

这是美好的理想,可以说没有“万一”的可能性。

为什么?

因为上帝不愿意。

上帝觉得,人类的许多善意想法和行为,往往会导致恶的结果。

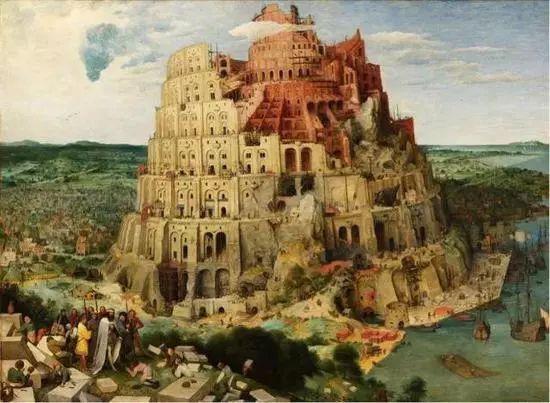

人类要建造巴比伦塔,上帝不愿意,不仅塔没造成,连统一的语言也变得七零八碎的。

彼特·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)《巴别塔》 /网络

一百多年前,柴门霍夫博士创造了世界语,旨在消除国际交往中语言障碍,令全世界各个种族、各种肤色的人民都能在一个人类大家庭里像兄弟姐妹一样和睦共处。