提要:

本文是

對新見天寶六載(747)的《唐景龍觀威儀檢校修功德使田尊師墓誌銘》的詳細考釋。誌主田僓是唐玄宗崇道運動的親歷者,深度參與了當時的許多重要事件。例如,他曾奉敕前往嵩山置立中嶽真君祠,這就補齊了我們之前五岳真君祠研究的一個缺環。他還曾擔任玄宗在宮中舉行的三元齋的高功大法師,又奉敕前往東岳投龍、去老子故里設齋醮,還負責前往終南山尋找玄宗夢中所見的老君真容。除了景龍觀威儀的身份之外,田僓還兼任了驪山太玄觀的上座及檢校修功德使。他甚至還是楊貴妃受籙的度師,這不僅說明楊氏當時絕非“衣道士服”那麽簡單,而且她所受的“三皇寶録”更刷新了我們對唐代《三皇經》命運的認識。可以說,這方墓誌爲我們理解盛唐道教提供了寶貴的新材料。

關鍵詞:

田僓 景龍觀 中嶽真君祠 太玄觀 楊貴妃 三皇籙

玄宗一朝無疑是唐代崇道的高潮期,對此學界已經有大量的研究成果,而不斷出土的墓誌資料,則提供了越來越多的開天時期崇道運動的細節,一次次刷新著人們的認識。

2017

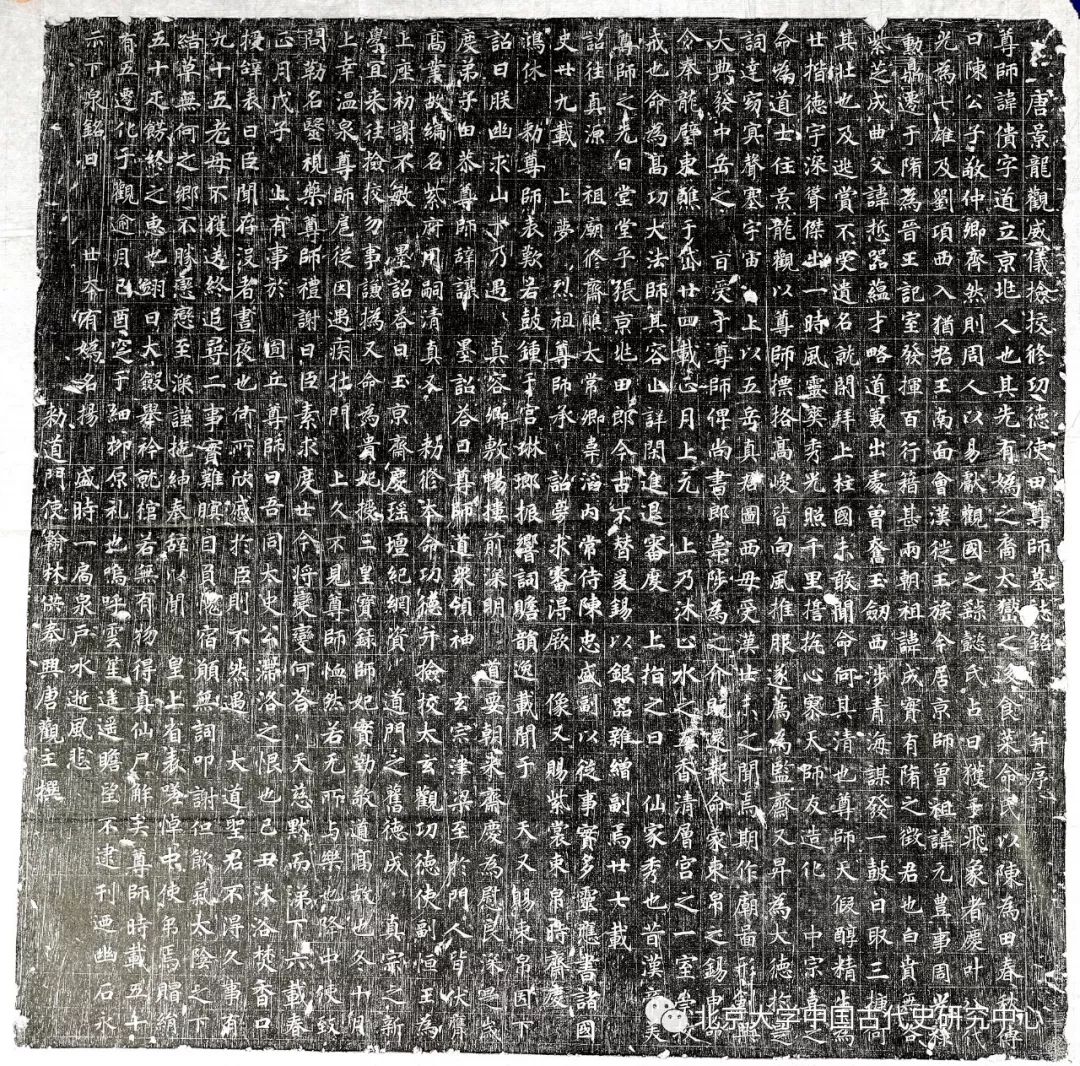

年秋,筆者有緣獲得一套天寶六載(

747

)的《唐景龍觀威儀檢校修功德使田尊師墓誌銘》(以下簡稱《田僓墓誌》)拓片,據稱原石出土於西安。令人興奮的是,我们發現誌主田僓係爲楊貴妃授籙的度師,且生前深度參與了當時許多重要的道教活動,具有很高的研究價值。此誌爲方形,高、寬各62釐米,正書,32行,每行滿格32字。誌文楷書精嚴,惟書人不詳。文末有撰人題名“敕道門使翰林供奉興唐觀主”,惜無具體姓名。盝頂誌蓋高、寬各39釐米,四殺爲線刻的四神圖案,相當華美,篆書銘文3行9字:“大唐故田尊師墓誌銘”。這方墓誌內容非常豐富,本文試對其中涉及的幾個問題略作考察。爲了便於分析,先録文如下:

唐景龍觀威儀檢校修功德使田尊師墓誌銘 并序

尊師諱僓,字道立,京兆人也。其先有媯之裔,太嶽之後,食菜命氏,以陳爲田。《春秋傳》/曰:“陳公子敬仲卿齊”,然則周人以《易》獻觀國之繇,懿氏占曰:“獲于飛象者,慶叶八代。”/光爲七雄,及劉項西入,猶君王南面。會漢徙王族,今居京師。曾祖諱元豐,事周,光禄/勳。鼎遷于隋,爲晉王記室,發揮百行,籍甚兩朝。祖諱成實,有隋之徵君也,白賁無咎,/紫芝成曲。父諱悊,器蘊才略,道兼出處,曾奮玉劍,西涉青海,謀發一鼓,日取三捷,何/其壯也!及逃賞不受,遺名就閑,拜上柱國,未敢聞命,何其清也!尊師天假醇精,生爲/世楷,德宇深聳,傑出一時,風靈爽秀,光照千里,誓抗心寥天,師友造化。 中宗嘉之,/命爲道士,住景龍觀。以尊師標格高峻,皆向風推服,遂薦爲監齋,又昇爲大德。於是/詞達窈冥,聲塞宇宙。 上以《五岳真君圖》西母受漢,世未之聞焉,期作廟圖形,創興/大典,發中岳之 旨,受于尊師,俾尚書郎韋陟爲之介。既還報命,蒙束帛之錫,申命/令,奉龍璧,東醮于岱。廿四載正月上元, 上乃沐止水之五香,清層宮之一室,崇校/戒也,命爲高功大法師,其容止詳閑,進退審度, 上指之曰: “仙家秀也。”昔漢帝美/尊師之先曰:“堂堂乎張,京兆田郎。”今古不替。爰錫以銀器,雜繒副焉。廿七載, /詔往真源 祖廟修齋醮,太常卿韋滔、內常侍陳忠盛副以從事,實多靈應,書諸國/史。廿九載, 上夢 烈祖,尊師承 詔旁求,審得厥 像,又賜紫裳、束帛。時齋慶 /鴻休, 敕尊師表歎,若鼓鍾于宮,琳瑯振響,詞贍韻逸,載聞于 天,又賜束帛。因下/詔曰:“朕幽求山下,乃遇 真容,卿敷暢樓前,深明 道要,朝來齋慶,爲慰良深。”是歲,/度弟子田恭。尊師辭讓, 墨詔答曰:“尊師道衆領袖, 玄宗津梁,至於門人,皆伏膺/高業,故編名紫府,用嗣清真。”又 敕修本命功德,并檢校太玄觀功德使,副恒王,爲/上座,初謝不敏, 墨詔答曰:“玉京齋慶,瑤壇紀綱,資 道門之舊德,成 真宗之新/學,宜來往檢校,勿事謙撝。”又命爲貴妃授三皇寶録師,妃實勤敬,道高故也。冬十月,/上幸溫泉,尊師扈從,因遇疾杜門。 上久不見尊師,恤然若无所与樂也,降中使致/問,勒名醫視藥。尊師禮謝曰:“臣素求度世,今將變變,何答 天慈!”默而涕下。六載春/正月戊子, 上有事於 圓丘,尊師曰:“吾同太史公滯洛之恨也。”己丑,沐浴焚香,口/授辭表,曰:“臣聞存沒者,晝夜也,何所欣慼?於臣則不然,遇 大道聖君,不得久事;有/九十五老母,不獲送終。追尋二事,實難瞑目,負愧宿願,無詞叩謝,但飲氣太陰之下,/結草無何之鄉,不勝戀戀至深,謹拖紳奉辭以聞。” 皇上省表嗟悼,中使弔焉,賵絹/五十疋,餝終之惠也。翊日大斂,舉衿就棺,若無有物,得真仙尸解矣。尊師時載五十/有五,遷化于觀,逾月已酉,窆于細柳原,礼也。嗚呼!雲笙遙遙,瞻望不逮,刊廼幽石,永/示下泉。銘曰: 世本有媯,名揚 盛時。一扃泉戶,水逝風悲。

敕道門使翰林供奉興唐觀主撰

一、田僓的身世與入道

據墓誌記載,田僓終於天寶六載(

747

)正月,終年五十五歲,然則他當生於武則天長壽二年(

693

)。作爲一位地位頗高的道門大德,這樣的離世年歲似乎顯得有些早,在他臨終給玄宗所上表文中,亦以“有九十五老母,不獲送終”爲恨。

與開天時期那些活躍的道門領袖或傳奇道士如葉法善、羅公遠、申泰芝等大多來自江南不同,田僓來自京兆本地。其曾祖田元豐曾任北周的光禄勳,在隋還擔任過晉王記室。其祖父田成實則沒有出仕,至於其父,據墓誌記載:“父諱悊,器蘊才略,道兼出處,曾奮玉劍,西涉青海,謀發一鼓,日取三捷,何其壯也!及逃賞不受,遺名就閑,拜上柱國,未敢聞命,何其清也!”则其父田悊曾從軍西征,戰於青海,并因功授勳官上柱國。唐代前期在青海先後與吐谷渾、吐蕃有過多次征戰,最有名的當屬薛仁貴與吐蕃的大非川之戰,然田哲究竟參加的是哪次行軍,則無從確定。可以確定的是,雖然田僓的曾祖曾在周、隋出任過小官,其父也曾在唐前期應募出征,但他應該來自一個普通的關中本地家庭,完全算不上是關隴集團的重要成員

[1]

。而且,田僓的家庭似乎並無修道傳統,誌文稱:“中宗嘉之,命爲道士,住景龍觀。”由於文字過於簡略,我們並不清楚他入道的具體因緣,只能從其出家的景龍觀略作推論。

景龍觀可謂長安最重要的道觀之一,《唐會要》卷五〇《觀》在紀録景龍觀和玄真觀時,方式比較特別,因爲玄真觀本身就是由景龍觀改名而來,但在此卻兩觀並列,這與其他道觀的敘事方式有異,原因不詳。在“景龍觀”條下,《唐會要》記載:“崇仁坊。本申國公高士廉宅。西北方金吾衛。神龍元年,併爲長寧公主宅。韋庶人敗後,遂立爲觀,仍以中宗年號爲名。”

[2]

在“玄真觀”條下則記載:“崇仁坊。東半以左僕射高士廉宅,西北隅左金吾衛。神龍中,爲長寧公主宅,又吞人數十屋。主既承恩,盛加雕飾,朱樓綺閣,驚絕一時。韋氏敗後,公主隨夫外住,遂奏爲景龍觀。初欲出賣,官估木二十萬,山池仍不爲數。天寶十三載,改爲玄真觀。”

[3]

所謂“韋氏敗後”,無疑是指唐隆政變中韋后和安樂公主等被殺之後,即公元710年六月之後。

正如土屋昌明先生指出的那樣,《唐會要》所云景龍觀立於韋后被殺之後的記載是錯誤的,他舉出了幾條反例,如景雲二年(

711

)九月的《景龍觀鐘銘》就明確說:“景龍觀者,中宗孝和皇帝之所造也。”著名的《岱岳觀碑》上,也有景龍三年(

709

)三月十九日,京景龍觀大德曹正一與綿州龍興觀主杜太素、蒲州丹崖觀監齋吕皓仙等奉敕在泰山舉行金籙齋的題記。對於這些史料中的矛盾,土屋先生提出了一個解釋,即中宗時已經有了景龍觀,但具體所在坊里不明,到中宗駕崩之後,景龍觀纔移至長寧公主的宅第

[4]

。應該說,這個解釋有一定道理。《田僓墓誌》的記載也表明,中宗時景龍觀的確已經存在了,其創立的時間當在景龍元年(

707

)九月至景龍四年(

710

)六月之間,而田僓的入道無疑也在這一時段,其年齡當在

15

歲至

18

歲之間。可惜的是,誌文並未提及田僓的道門師承,只是說“以尊師標格高峻,皆向風推服,遂薦爲監齋,又昇爲大德。”亦無具體時間。不過,顯然他在景龍觀的道士生涯相當成功,能出任此觀監齋,絕非易事,考慮到玄宗初年道教大師葉法善與司馬承禎先後入主此觀,則田僓可能與他們兩位之一有所關聯,這或許也是他在開天時期崇道運動中扮演重要角色的原因,姑置此待考。

二、田僓與中岳真君祠的建立

多年以前,筆者曾經利用金石材料與傳世文獻,研究了開元十九年(731)唐玄宗在五岳置立真君祠的事件,指出當時除五岳之外,還在青城山建丈人祠、在廬山置九天使者廟,這是一個完整事件,體現了一代宗師司馬承禎以道教理論改造國家祭祀的努力

[5]

。當年在這項研究中,筆者曾仔細梳理了幾乎所有與此相關的石刻史料,發現《唐華岳真君碑》原碑尚存於華山玉泉院,青城山丈人祠、廬山使者廟二碑有文字存世,而泰山、衡山、衡山諸真君祠亦有相關碑刻題記或題跋留存至今,這些石刻材料成爲我們全面認識這一重要事件的堅實基礎。唯一遺憾的是,無論是金石還是文獻材料,當時都沒有發現與中岳真君祠相關的任何信息,如今,這一遺憾已經被《田僓墓誌》部分彌補了。

據《田僓墓誌》記載:

上以《五岳真君圖》西母受(授)漢,世未之聞焉,期作廟圖形,創興大典,發中岳之旨,受于尊師,俾尚書郎韋陟爲之介。既還報命,蒙束帛之錫,申命令,奉龍璧,東醮于岱。

案,誌文所稱之《五岳真君圖》,很可能是《五岳真形圖》之誤,而“西母”則無疑是指西王母。在此前關於五岳真君祠的研究中,筆者曾經指出,司馬承禎所依據的理論基礎當是《五岳真形圖》,因爲將五岳與青城山、廬山聯繫在一起的最重要的道書,就是《五岳真形圖》系統的文獻,其內容講述的正是西王母傳授此圖給漢武帝的故事。令人欣喜的是,《田僓墓誌》的記載充分支持了我當年的推測。

從誌文“發中岳之旨,受于尊師”一語可知,當時奉敕前往嵩山主持置立中岳真君祠的高道,正是時任景龍觀大德的田僓,此前他還曾擔任過此觀的監齋,地位顯赫。事實上,我們早就指出,在五岳真君祠與廬山、青城山二祠的置立過程中,長安景龍觀與洛陽大弘道觀的道士們扮演了重要角色,如奉敕前往泰山置立東岳真君祠的道士,正是大弘道觀觀主張遊霧及景龍觀大德楊琬。當然,景龍觀道士之所以會受到玄宗如此信賴,可能也與此觀係司馬承禎在長安的本觀有一定關係。

除了主事的大德道士之外,奉敕一同前往五岳二山置祠者通常還有中使,如內侍省內謁者監胡寂等就參與了東岳真君祠的置立,而前往廬山協助置立九天使者廟的宦官則是張奉國,他後來還擔任了內侍省掖庭局令。不過,據《田僓墓誌》記載,與他一同前往嵩山的卻是尚書郎韋陟,當然,也可能只是誌文沒有提到同行的宦官而已。案韋陟乃武周名相韋安石之子,史稱其“風格方整,善文辭,書有楷法,一時名士皆與游”

[6]

,開元中,韋陟曾先後擔任過吏部郎中、禮部侍郎、禮部侍郎等尚書省要職,誌文稱其爲“尚書郎”,可能當時正在吏部郎中任上。雖然《田僓墓誌》並未提及他們是否在中岳立碑,但考慮到其他四岳二山在置祠、齋醮之後都有立碑之舉,則中岳不應例外,因此,我們推測當時在完工之後,也應立有一通《唐中岳真君祠碑》,碑文的撰書者或許正是以文辭、書法名世的韋陟。

据誌文記載,在圓滿完成了置立中岳真君祠的任務之後,田僓回到長安復命,受到玄宗的嘉獎,隨後又奉敕攜龍璧前往泰山投龍做功德,只是這次活動並未在《岱岳觀碑》上留下相關題記,實屬遺憾。

三、唐玄宗崇道運動中的田僓

如所周知,唐玄宗在開天時期掀起了一場持久的崇道運動,而田僓則是重要的親歷者之一,除了前述奉敕前往嵩山置立中岳真君祠之外,他在生前幾乎參與了所有重要事件。例如,誌文稱:

廿四載正月上元,上乃沐止水之五香,清層宮之一室,崇校戒也,命爲高功大法師,其容止詳閑,進退審度,上指之曰:“仙家秀也。”昔漢帝美尊師之先曰:“堂堂乎張,京兆田郎。”今古不替。爰錫以銀器,雜繒副焉。

此事發生在開元二十四年(736)的上元日,可能唐玄宗在宮內舉行了一次三元齋儀式

[7]

,所謂“沐止水之五香”,當指玄宗在齋戒之前以五香湯沐浴。據《雲笈七籖》所引《三皇經》曰:“凡齋戒沐浴,皆當盥汰五香湯。五香湯法:用蘭香一觔,荊花一觔,零陵香一觔,青木香一觔,白檀一觔,凡五物切之,以水二斛五

㪷

煮取一斛二

㪷

,以自洗浴也。此湯辟惡,除不祥炁,降神靈,用之以沐,并治頭風。”

[8]

可見在道教傳統中,五香湯是舉行儀式之前齋戒沐浴所專用者,這也體現了玄宗對道教儀范的熟悉和尊從。而田僓則在這次儀式中擔任了“高功大法師”,所謂“高功”,係指熟悉經典與宗教儀范、主持齋醮儀式的道士,通常在法壇上居中高座。《無上秘要》稱高功大法師的要求是“當舉高德,玄解妙義”

[9]

。而杜光庭整理的《太上黃籙齋儀》亦稱,在儀式上需要“署一人爲高功大法師。其職也,道德內充,威儀外備,俯仰法式,人天所瞻。”

[10]

田僓在這次皇家儀式上擔任了最重要的高功大法師,可見唐玄宗對他的重視。

誌文又稱:

廿七載,詔往真源祖廟修齋醮,太常卿韋滔、內常侍陳忠盛副以從事,實多靈應,書諸國史。

所謂“真源祖廟”,係指老子故里亳州真源縣的玄元皇帝廟,天寶元年後改額爲“太清宮”。田僓奉玄宗之命,於開元二十七年(739)前往真源縣拜祭玄元皇帝,其副使爲太常卿韋滔、內常侍陳忠盛。案韋滔,當即玄宗朝最著名的禮官之一的“韋

縚

”,

早在開元十年,他就由國子司業出任了唐代首位“禮儀使”,並“專掌五禮”

[11]

。韋縚

與道教關係甚密,此前曾多次奉敕出京與道士們一起做功德,

如開元十八年(730)六月七日,“金紫光

䘵

大夫行太常少卿專知禮儀集賢院修撰上柱國沛郡開國公韋縚,中大夫行內給事上柱國張奉及等,並親奉聖旨,令檢校內供奉精勤道士東明觀主王仙卿,就此青城丈人靈山修齋設醮,並奉龍璧。”

[12]

這是韋縚與長安東明觀主王仙卿等一起前往青城山投龍時所留下來的題記,反映了玄宗朝道教與國家祭祀的密切關係。後來在光

䘵

卿任上,韋縚還曾與玉真公主一起,前往司馬承禎在王屋山所居之陽臺觀設立金籙齋

[13]

。

誌文又稱:

廿九載,上夢烈祖,尊師承詔旁求,審得厥像,又賜紫裳、束帛。時齋慶鴻休,敕尊師表歎,若鼓鍾于宮,琳瑯振響,詞贍韻逸,載聞于天,又賜束帛。因下詔曰:“朕幽求山下,乃遇真容,卿敷暢樓前,深明道要,朝來齋慶,爲慰良深。”

按《唐會要》記載,開元二十九年(

741

)五月,“

上夢玄元告以休期,因令圖寫真容,分佈天下。

”

[14]

當時唐玄宗大力宣揚此事,令天下各州均置立《夢真容敕》碑,目前所見有記載的,就有台州、亳州、忠州等;留存至今者,則有易州本和樓觀本,後者係宋人覆刻,將宰相署名的牛仙客改爲張九齡,顯然已有失原碑舊貌。《道家金石略》據藝風堂拓本收録,文曰:

敕旨:“中書門下兵部尚書兼侍中牛仙客等奏:臣等因奏事,親承德音,陛下謂臣等曰:朕自臨御已來,向卅年,未曾不四更初即起,具衣服,禮尊容,蓋所爲蒼生祈福也。昨十數日前,因禮謁事畢之後,曙色猶未分,端坐靜慮,有若假寐。忽夢見一真容云:吾是汝遠祖,吾之形像可三尺餘,今在京城西南一百餘里,時人都不知年代之數。汝但遣人尋求,吾自應見。汝當慶流萬葉,享祚無窮。吾自度其時,今合與汝於興慶中相見,汝亦當有大慶。吾猶未即言,語畢,覺後昭然,若有所睹。朕因即命使兼令諸道士相隨,於京城西南求訪,果於盩厔縣樓觀東南山阜間,乃遇真容。一昨迎到,便於興慶宮大同殿安置,瞻睹與夢中無異者。伏以玄元大聖,降見尊容,感通之徵,實符睿德。陛下體至真之道,崇清淨之源,何曾不禮謁虔誠,爲蒼生祈福,故得真容入夢,烈祖表靈,求之西南,果與夢協。……臣等昨日伏承聖恩賜許瞻禮,自然相好,諒絕名言,開闢以來,典籍所載,未之有也。臣等無任慶悅之至,僅奉狀陳賀以聞,仍請宣示中外,編諸簡冊者。夢之正者,是爲通神,於惟聖容,果以誠應。豈朕德所致,而大道是興。再省興靈,言猶在耳,將貽福業,代祀彌□,□告以行宮,乃置之內殿,兼云大慶,允屬朕躬。稽之道經,以慈爲寶,當慈育萬姓,永答神期,卿等宗臣,愿揚嘉應,所請者依。”

開元廿九年閏四月廿一日。

[15]

《夢真容敕》發佈於閏四月,其後有博州刺史李成裕的奏文,建議將此敕刊石,立於天下諸州的開元觀中,敕旨依奏。最後則是碑文的書者落款:“開元廿九年六月一日,武功蘇靈芝書。”顯然,唐玄宗夢太上老君真容,在當時是朝野宣揚的一件大事,玄宗命中使與京城道士去西南方向求訪,最後在盩厔的樓觀臺找到了老君像。從《田僓墓誌》所云“尊師承詔旁求,審得厥像”一語可知,他正是具體負責此事的大德

[16]

,并因此被玄宗賜以紫衣、束帛。在隨後舉行的慶祝此事的齋醮儀式上,田僓同樣表現出色,不僅其歎道文“詞贍韻逸”,且聲音“若鼓鍾于宮,琳瑯振響”,故再次得到玄宗的詔書褒揚。就在這一年,玄宗令度田僓之侄田恭入道,在批答田僓辭讓的墨詔中,徑稱其爲“道衆領袖,玄宗津梁”,評價可謂相當高。

四、恒王與太玄觀

田僓雖是景龍觀大德,但同時也是一位活躍的內道場道士,與宮廷關係非常密切,在這一點上,他與景龍觀前觀主——名滿天下的葉法善完全一致。除了曾於開元二十四年擔任宮內舉行的三元齋的高功大法師之外,誌文還稱:

又敕修本命功德,并檢校太玄觀功德使,副恒王,爲上座。初謝不敏,墨詔答曰:“玉京齋慶,瑤壇紀綱,資道門之舊德,成真宗之新學,宜來往檢校,勿事謙撝。”

唐玄宗對於本命信仰非常重視,他以西岳華山爲其本命所在,使得華山信仰在開天時期盛極一時

[17]

。在開元二十六年(738)六月唐玄宗南岳投龍的告文中,同樣也強調了“本命”的因素:“

大唐開元神武皇帝李隆基,本命乙酉,八月五日降誕。夙好道真,願蒙神仙長生之法,謹依上清靈文,投刺紫盖仙洞。

”

[18]

當時奉敕前往衡山投龍的高道,是來自長安肅明觀的道士孫智涼,除南嶽外,當時他還在撫州的華蓋山、吉州的玉笥山等投龍做功德

[19]

。從《田僓墓誌》來看,田僓也曾奉敕爲玄宗修本命功德,而這次儀式舉行的地點,則可能就在誌文提到的“太玄觀”。

關於太玄觀的材料極少,惟《冊府元龜》卷五三《帝王部·尚黃老》一在開元二十九年條下記載:“是年,皇太子奏曰:‘臣弟兄奉恩旨,共造大(太)玄觀,庶憑神力,永保聖躬。望精選二七人,度爲道士。’上曰:‘道貴清凈,必在人弘。念爾等勤誠,用依來請。’”

[20]

然則太玄觀是太子與諸王兄弟奉旨所造,以爲唐玄宗祈福,因此,在此觀舉行玄宗本命功德道場,可說是順理成章。至於其具體地點,據開元二十九年到天寶元年之間(741-742)李邕所撰《唐東京福唐觀鄧天師碣》記載:“〔開元〕

二十七年冬十月朔七日,駕幸溫泉宮,恩令太元(玄)觀安置。

”

[21]

可見“太玄觀”當在驪山,唐玄宗每年冬天去驪山溫泉宮(天寶六載之後更名爲華清宮)時,鄧紫陽這樣的隨駕道士就被安置於此,故此觀亦具有某種內道場的色彩。不過,這兩條史料也有牴牾之處,即太玄觀究竟何時建立?從《鄧天師碣》來看,它至遲在開元二十七年就已存在,這與《冊府元龜》開元二十九年的記載相衝突。

《長安志》

的

記載爲矛盾的解決提供了一個線索:

“太玄觀,《兩京道里記》曰:‘唐武徳二年置,在驪山下。開元二十七年(739),以宮墻逼近,[難]於肅敬,乃令諌議大夫道士尹愔徙之,今在宮北一里。’”

[22]

綜合三條史料,可知太玄觀早在武德二年就置立於驪山腳下,到了開元二十七年,因爲距溫泉宮過近,玄宗令時任“朝請大夫、守諌議大夫、集賢院學士、兼知史官事”的肅明觀道士尹愔移觀址於宮北一里

[23]

。皇太子、諸王也可能是奉旨與尹愔一起“共造太玄觀”,即其移址新建工程。而在兩年後完工之日,太子又奏請在太玄觀新度

14

人爲道士,這纔是《冊府元龜》所載其奏文的主旨。盛唐詩人儲光羲(約

706-763

)有

《

題太玄觀

》

詩:“

門外車馬喧,門裏宮殿清。行即翳若木,坐即吹玉笙。所喧既非我,真道其冥冥。

”

[24]

是爲數不多的題詠太玄觀的作品,可能作於移址後不久。

至於誌文中提到的“恒王”,係指唐玄宗之子李

瑱

,爲鄭才人所生,史稱:“

恒王瑱,玄宗第二十七子也,初名潓。開元二十三年七月,封爲

恒王。性好道,常服道士衣。授右衛大將軍,加開府儀同三司。二十四年二月改名瑱。天寶十五載,從幸巴蜀,不復衣道士衣矣。”

[25]

作爲一位好道的親王,李瑱必然深度參與了太子及衆兄弟一起遷移新造太玄觀之舉。《田僓墓誌》所謂“副恒王,爲上座”,似指太玄觀的觀主由恒王親自擔任,而田僓本人則出任上座。案唐代道觀的三綱係指觀主、上座、監齋,故田僓以上座的身份而“副”恒王,則後者之觀主身份就呼之欲出了,而恒王“常服道士衣”,也就顯得順理成章。當然,太玄觀中各種齋醮儀式的舉行可能是由更專業的田僓具體負責的,因爲他纔是玄宗任命的“檢校太玄觀功德使”。從前引皇太子奏文所謂“望精選二七人,度爲道士”來看,太玄觀的規模並不大,所以田僓的本職依然是長安景龍觀的威儀,只是兼任驪山太玄觀的上座而已。

五、楊貴妃與三皇籙

在《田僓墓誌》中最爲引人矚目的,當屬他與楊貴妃的師徒關係:“又命爲貴妃授三皇寶録師,妃實勤敬,道高故也。”據《舊唐書·后妃傳》記載:“

玄宗楊貴妃,高祖令本,金州刺史。父玄琰,蜀州司戶。妃早孤,養於叔父河南府士曹玄琰。開元初,武惠妃特承寵遇,故王皇后廢黜。二十四年惠妃薨,帝悼惜久之,後庭數千,無可意者。或奏玄琰女姿色冠代,宜蒙召見

。時妃衣道士服,號曰太真。

既進見,玄宗大悅。不期歲,禮遇如惠妃。

”

[26]

如所周知,楊玉環入宮之前爲壽王妃,爲掩蓋霸佔兒媳之丑行,玄宗讓其先入道,從此時起,她與道教就結下了不解之緣

[27]

。

不過,我們之前並不清楚楊貴妃的道門師承,只能從其他一些材料來推測。比如杜光庭《仙傳拾遺》就記載,在唐玄宗與高道申元之在宮中論道談玄之際,楊貴妃往往隨侍在側,聆聽法音

[28]

。而據元代編成的講述盛唐傳奇道士申泰芝故事的《雲阜山申仙翁傳》記載:

天寶三年,明皇宮中楊貴妃亦懇仙翁受傳秘籙。次年二月二日,上建寶齋,設紙席偽座而試之,仙翁端坐而席不傾。上歎曰:“異哉!真神仙中人也。”……惟帝愛慕貴妃之情甚厚,仙翁累入內庭,與帝講解,因進諫曰:“宜戒色欲爲患,防其奸臣蔽主,竊弄大權,小人在位,則君子在野。”然帝不見用,亦不甚謹。

[29]

在這部書中,明確把爲楊貴妃授道籙的高道說成是申泰芝。筆者曾經指出,

該書對楊貴妃的態度頗值玩味

:“

一方面,要借楊貴妃請申泰芝傳授法簶來顯示後者在宮廷中的威望,另一方面,楊貴妃畢竟是後世公認的紅顏禍水,有必要讓申泰芝與她保持距離。

”

[30]

與《田僓墓誌》合而觀之,則楊貴妃的確正式受過道籙,不過其師不是申泰芝,而是景龍觀大德田僓。在田僓仙逝的天寶六載,正是楊貴妃風頭正勁、恩寵無比之時,其墓誌在記述他與貴妃關係時,自然不會像後世的《申仙翁傳》那麽糾結。故墓誌稱“妃實勤敬,道高故也”,不無炫耀之意,畢竟,在撰寫墓誌的“敕道門使翰林供奉興唐觀主”

[31]

看來,能爲貴妃授道籙并獲得她的尊崇,無論如何也是一件值得誇耀的事情。

所謂“録”,與“籙”通,也稱“寶籙”、“法簶”、“秘籙”等,指記録有關天官功曹、十方神仙名諱,召役神吏、施行法術的文牒,它體現了人神之間的契約關係,受某籙之後,就能支配這一層級的鬼神,是道門內部反映道徒位階及身份地位的憑證。籙的起源很早,在東漢末漢中地區的五斗米道內部,就已經出現了所謂“正一盟威籙”,成爲後世入道最基礎之籙

[32]

。六朝時期,各個道派都出現了自己的籙,如三皇籙、上清籙、靈寶籙等。隨著隋唐統一帝國的出現,各派道籙也得以整合,最終形成一個從正一到上清的法籙系統,而每一階法簶都有相應的經文與戒律

[33]

。在授籙時,往往要舉行莊嚴的儀式,也就是所謂的“授籙儀”。在開天之前最著名的授籙儀式,當屬睿宗時顯赫一時的太清觀主史崇玄爲金仙、玉真二公主授籙所舉行的那兩次儀式

[34]

。

那麽,田僓爲楊貴妃所授的“三皇籙”在唐代道教的法位階梯中居於何種位置呢?《隋書·經籍志》記載了當時的道籙體系:“其受道之法,初受五千文籙,次受三洞(皇)籙,次授洞玄籙,次受上清籙。”

[35]

文中的“三洞”顯係“三皇”之誤,因爲下文的洞玄、上清都屬於“三洞”,不當重複。然則三皇籙是在五千文籙與洞玄籙之間。盛唐張萬福《傳授三洞經戒法箓略說》所載略同:“凡人初入法門,先受諸戒,以防患止罪。次佩〔正一〕符籙,制斷妖精,保中神炁。次受五千文,詮明道德,生化源起。次受三皇,漸登下乘,緣麤入妙。次受靈寶,進昇中乘,轉神入慧。次受洞真,鍊景歸無,還源反一,證於常道。”

[36]

,可見三皇經籙的確是在道德經籙與靈寶經籙之間傳授的。而五代宋初孫夷中《三洞修道儀》曰:“李氏革隋,太上告以受命之符,由是尊祖奉冊,與國同休。故得芝壇蘂殿,羅布四裔。三洞科格,自正一至大洞,凡七等,籙有一百二十階,科有二千四百,律一千二百,戒有一千二百,仍以四輔真經以佐之。爲從凡入聖之門,助國治身之業。”

[37]

記載的也是唐代道教法簶的基本情況。劉仲宇先生明確指出:唐代法簶雖然有七等,但最基本的還是正一、洞神、靈寶及上清四大法簶

[38]

。也就是說,洞神籙的位置在正一籙之上、靈寶籙之下,而其最核心的就是三皇籙。

《三皇經》又稱《三皇文》或《三皇内文》,係《天皇文》、《地皇文》、《人皇文》的合稱,陸修靜在以“三洞”整編道書時,將《三皇經》劃入了洞神部,與洞真部的《上清大洞真經)、洞玄部的《靈寶經》並列

[39]

。至於三皇籙,如劉仲宇先生所云:“三皇經派的籙,是在其基本經典的基礎上形成的,雖有籙名,其中主要部分乃是經書,而以最重要的三皇內文爲主要‘籙圖’。”

[40]

至遲到唐初,國家頒行的《田令》中就有僧尼道士授田的規定,而道士、女道士授田的前提條件正是要通《三皇經》。到了貞觀二十二年(648),由於此經語涉妖妄,被朝廷在全國範圍禁斷并集中銷毀,而道士授田的前提亦改爲通《道德經》

[41]

。

按照張萬福的說法,受“三皇籙”之後,就會有以下好處:

其《三皇文》,即《洞神經》,亦曰《洞仙三皇》。受之,召制天地萬靈百精之神。道士佩之,化景飛空,出入自然,呼雲降雨,役使鬼神,所願立尅,益壽延年,生死獲慶,享福無窮矣。

[42]

可見,道門內部對《三皇經》的威力還是相當認可的。楊貴妃受此籙,顯然也是經過了較長一段時間的修持纔能至此,受籙之後,即可稱爲“無上洞神法師”。值得重視的是,雖然《三皇經》在貞觀時受到禁毀,“省司下諸州收《三皇經》,並聚於尚書禮部廳前,于尚書試以火爇,一時灰燼。”

[43]

但來自佛教方面的記載顯然不無誇大之詞,看起來當時的禁斷力度並沒有那麽大,且延續的時間可能也並不長。這樣我們就可以理解,爲何盛唐的張萬福在書中記録了那麽詳細的《三皇經》內容,而《田僓墓誌》所載他爲楊貴妃授“三皇寶録”的事實,更表明在盛唐時期,三皇籙依然是法位階梯中不可或缺的一環,它們並未因爲貞觀禁毀而消失在歷史長河之中。至於傳授三皇籙的儀式過程,我們可從北周道教類書《無上秘要》卷三八《授洞神三皇儀品》有所瞭解

[44]

,而敦煌文書中保留的南朝道教宗師陶弘景編輯的《陶公傳授儀》中亦有《授受三皇法》

[45]

,二者側重點詳略不同,合而觀之,則中古時期三皇籙的傳授儀式就可獲得基本認識。此外,《道藏》中保留著幾部與三皇傳授儀式相關的經典,如《太上洞神三皇儀》、《太上洞神三皇傳授儀》及《太上洞神行道授度儀》等,學者認爲它們大多是初唐到唐中葉的作品

[46]

。可以推測,田僓爲楊貴妃授三皇籙的儀式,當距此不遠。

可惜的是,《田僓墓誌》並未明確記載他這次爲楊貴妃授籙的具體時間,在此略作分析。關於楊貴妃入道的時間,清代學者朱彝尊認爲是在開元二十五年正月二日,而陳寅恪、陳垣二先生都力駁其誤,認爲當在開元二十九年正月二日

[47]

。當然,入道的時間未必就是這次授籙的時間,也就是說,這次所受三皇籙,未必是楊氏首次授籙,因爲按照唐代道教法位階梯的次序,初入道者所受法簶當爲正一籙,而田僓爲貴妃所授卻是更高階的“三皇寶録(籙)”。案楊氏於天寶四載(

745

)八月纔被冊封爲貴妃,然則從開元二十九年之後的四年時間裏,她的身份都是女道士,其道號爲“太真”

[48]

,而田僓爲其授三皇籙應該就在這段時間裏,她的道階可能也在不斷提昇之中。玄宗之所以選擇田僓來擔任楊氏受籙的度師,可能不僅是因爲其道門地位,也因爲其太玄觀上座兼檢校修功德使的身份,畢竟此觀新址在“宮北一里”,屬於溫泉宮的內道場,當楊氏隨玄宗在此過冬時,在太玄觀裏爲她授籙更爲方便。在她被冊封爲貴妃之後,隨著身份的變化,她應該不會再尋求道階的提昇了

[49]

。

小

結

以上我們對《田僓墓誌》所見的盛唐道教內容略作疏證,但也有留下了一些待解之謎,比如全篇無論是開元還是天寶年間的紀事都沒有出現年號,這是一個比較特殊的現象。但無論如何,這方墓誌爲我們理解盛唐道教提供了寶貴的新材料。例如,田僓曾奉敕前往嵩山置立中嶽真君祠,這就補齊了我們之前五岳真君祠研究的一個重要缺環。他還曾擔任唐玄宗在宮中舉行的三元齋的高功大法師,并受命前往泰山投龍、去老子故里設齋醮,還負責前往終南山尋找玄宗夢中所見的老君真容。除了景龍觀威儀的身份之外,田僓還兼任了驪山太玄觀的上座及檢校修功德使。當然最重要的是,他甚至還是爲楊貴妃授籙的度師,這不僅表明楊氏當時絕非“衣道士服”那麽簡單,而是正式受籙,而且,她所受的“三皇寶録”更刷新了我們對唐代《三皇經》命運的認識。我們有理由相信,隨著此類道士、女冠墓誌的更多積累,學界對唐代道教的總體認識將會更加豐富和深入。

附記:

感謝毛陽光先生幫助獲得墓誌拓片,使這一工作成爲可能。本文初稿完成後,又得到吳麗娛、黃正建、孫齊等先生的指教,在此一併致謝!

編者按:

本文發表于《中華文史論叢》2019年第1期,如需引用,請參考原文。

[1]

關隴集團中也有一隻出自北平田氏的重要家族,即在周隋之際官職顯赫的田軌

-

田植一係,入唐之後,這個家族還出現了田仁會、田仁汪這樣的高官,并與貴戚竇氏通婚,見拙撰《走入傳奇——新刊唐代墓誌與〈冥報記〉“豆盧氏”條的解讀》,榮新江主編《唐研究》第18卷,北京大學出版社,2012年,頁281-303。顯然,田僓與這個顯赫的田氏家族並無關係。

[2]

《唐會要》卷五〇《觀》,

上海古籍出版社,

1991

年,頁1020。

[3]

《唐會要》卷五〇《觀》,頁

1027-1028

。

[4]

參看土屋昌明《道教の新羅東傳と長安の道觀——〈皇甫奉謜墓誌〉を中心に》,《東方宗教》第122號,2013年,頁13。

[5]

拙撰《五岳真君祠與唐代國家祭祀》,榮新江主編《唐代宗教信仰與社會》,上海辭書出版社,2003年,頁35-83。另參拙著《郊廟之外——隋唐國家祭祀與宗教》,北京,三聯書店,2009年,頁166-219。

[6]

《新唐書》卷一二二《韋安石傳附韋陟傳》,北京,中華書局,

1975

年,頁