壮年时期:放飞心灵

《和子由渑池怀旧》

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留趾爪,鸿飞哪复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否?路长人困蹇驴嘶。

【赏析】初登宦途时,苏东坡心神不安,兄弟二人经常互寄诗一首,这首七绝来自他和弟弟的诗函之中,最终成为东坡诗的佳作。“飞鸿”一词是人心灵的象征,这首诗表达了苏东坡对人生来去无定的思考和往事旧迹的深情眷念。

《水调歌头》

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

【赏析】这首词是苏东坡宋神宗熙宁九年中秋在密州时所作。这首词以月起兴,与其弟苏辙七年未见之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中,反映了作者复杂而又矛盾的思想感情,又表现出作者热爱生活与积极向上的乐观精神。

流放岁月:自由洒脱

《卜算子·黄州定惠院寓居作》

缺月挂疏桐,漏断人初静。

时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【赏析】元丰二年,苏东坡因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使。这首词是苏轼初贬黄州所作。被贬黄州是苏轼人生最大的一次挫折,而这一时期也是他艺术井喷的时期。无数名作见诸笔端,其中这一首虽然并非代表,却是他心境的最好写照,他的高旷洒脱、绝去尘俗表露无遗。

《念奴娇·赤壁怀古》

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是、三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一樽还酹江月。

【赏析】黄州数年是苏轼思想发生转折的时期,也是他不断走向成熟和睿智的时期,他以此保全自己的岸然人格,也以此养护自己淳至的精神。这首《念奴娇》词及其作于同一时期的数篇诗文,都为我们透示了其中的端倪。

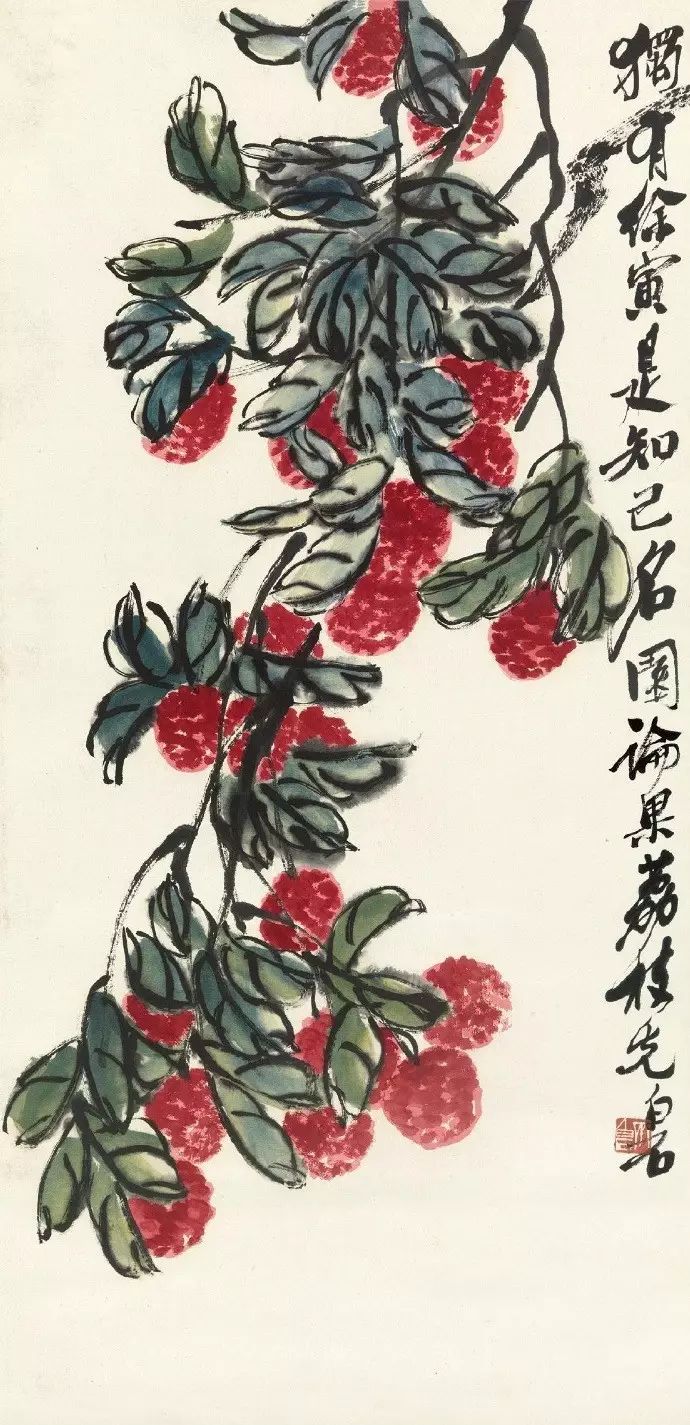

《惠州一绝·食荔枝》

罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

【赏析】这首诗为苏东坡宋哲宗绍圣三年作,当时他二度被贬到惠州,岭南两广一带在宋时为蛮荒之地,罪臣多被流放至此。迁客逐臣到这里,往往颇多哀怨嗟叹之辞,而东坡则不然,他在这首七绝中表现出他素有的乐观旷达、随遇而安的精神风貌,同时还表达了他对岭南风物的热爱之情。

《六月二十日夜渡海》

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀?天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

【赏析】1097年,60岁的苏轼遭到一生最恶毒的迫害——被放逐到海南昌化军(今儋州)。苏东坡没有悲观绝望,仍然诙谐,享受美食,广交朋友,吟诗作赋,写字画画,在逆境绝境中把生活过得有滋有味。最终在离开之际,写下此诗,表明被贬南荒虽然九死一生吾不悔恨,并看作平生最奇绝的经历。

一个人的态度就决定了一个人的道路:如果你消极悲观,处处不满,整天唉声叹气,那你永远是孤独的。苏东坡没有画地为牢,而是不断让新鲜的空气进入内心,即使在艰苦恶劣的环境中,也没有等待生命流逝。在别人眼中的苟且里,他活出了诗和远方。读懂他,认识他,也许就能读懂不同境遇中的自己。

一个人的态度就决定了一个人的道路:如果你消极悲观,处处不满,整天唉声叹气,那你永远是孤独的。苏东坡没有画地为牢,而是不断让新鲜的空气进入内心,即使在艰苦恶劣的环境中,也没有等待生命流逝。在别人眼中的苟且里,他活出了诗和远方。读懂他,认识他,也许就能读懂不同境遇中的自己。

《了然人生的况味》

——叶嘉莹品读苏轼《定风波》

《定风波》

苏轼被贬黄州时所作

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

狂风骤雨不会久长,紧张和狼狈也于事无补。

“沙湖”在黄州东南30里,那一天苏轼在去沙湖路上遇雨,本来是带着雨具的,但途中以为不需要就让人带走了。不料后来竟下起雨来,同行的人一下子就被雨给打乱了:“我的衣服要湿了,我的鞋子要脏了!”心里先紧张起来。但苏轼觉得,不管紧张还是不紧张,雨始终都要打到身上来,又何必为这件事情而狼狈呢?所以他说:“同行皆狼狈,余独不觉。”

这就是苏东坡之所以为苏东坡了——他有一种达观的、超然的思想:狂风骤雨不会久长,紧张和狼狈也于事无补。“已而遂晴”,果然没多久,就雨过天晴了。苏轼联想到自己的遭遇,“故作此”。

人,不只是在顺境之中才能完成自己;在困境之中,也一样能够完成自己。

“莫听穿林打叶声”写得非常潇洒。“穿”和“打”都是力量很强烈的字眼,雨点儿穿过树林、打在树叶上,使得我们以为它马上就要打到身上来了。可是苏东坡说不要理会它,这体现了一个词人的哲思。在这第一句里,“穿”和“打”两个字把打击的力量写得那么强,但是“莫听”两个字把它们全都否定了。

陶渊明说:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。”这是儒家最起码的修养。“而无车马喧”还只是喧哗的声音,而苏东坡所说的则是马上就要加到身上来的强烈打击。这象征他一生经过的那么多的迫害,但仍可以不在乎外界的打击。

所以苏东坡接着就说“何妨吟啸且徐行”。“何妨”写得多么潇洒!我选择的路我仍然要走下去,而且我过去怎么走现在还怎么走。所以,这两句表面上写的是途中遇雨,实际上是写苏东坡面对人生打击与摧伤时所表现出的一种境界。

苏轼晚年被贬到海南,还写出了“云散月明谁点缀,天容海色本澄清”这样的句子。所谓“吟啸”就是吟诗唱歌。那代表了一种赏玩的心情。

一个人,要训练自己在心情上留有一个空闲的余裕。我们不但不被外界的环境打倒,而且还能够观察、能够欣赏、能够体会。人,不只是在顺利的环境之中才能完成自己;在困难的环境之中,也一样能够完成自己。这里边很重要的一点就是要有一种赏玩的余裕。

你知道下雨之后终究会晴,就不会永远沉陷在悲苦和挫折之中。

很多人对物质的欲望像一个无底洞,即所谓“欲壑难填”。如果一个人永远处在物欲的笼罩之下,永远被欲望所控制,那么他就永远不会有任何了悟。

辛弃疾有两句词说:“莫避春阴上马迟,春来未有不阴时。”意思是我们不要逃避春天的阴雨而不肯出门,否则,整个春天经常都是阴雨天气,难道我们就把整个的春天都放过去吗?有的人老抱怨我没有马骑,所以不肯出门。那如果你永远没有马,难道就永远不出门了?

苏东坡现在没有马,也没有雨具,但是他在风吹雨打之中依然吟啸徐行,走自己的路。他说,我就要像那渔夫一样,在风吹雨打之中也要出去,任凭我的一生遇到多少风吹雨打,我都不怕。这是多么强有力的自持、自立和自信!