生活是经济社会发展的最终目的,涉及到居民的消费、住房、交通、娱乐、就医、教育等方方面面。小城镇的生活水平生动、真实地反映出小城镇社会经济的发展水平,折射出小城镇的吸引力。小城镇居民生活的满意度与幸福感能综合地反映出小城镇的历史、自然、文化等方面的特征和功能,也反映出人们的心态和意愿。

a.低水平均衡的收入和有限的增收渠道

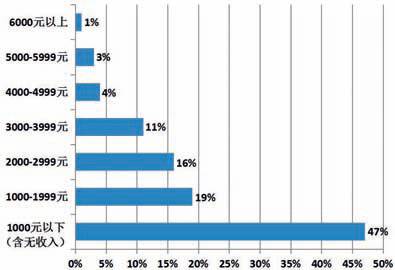

2015

年小城镇常住居民平均可支配收入为

17616

元

/

年,显著高于农村

③

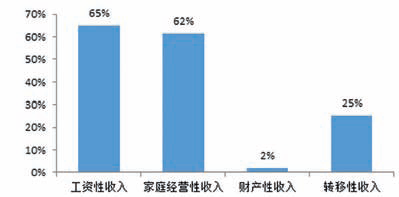

,但远低于城市(图

3

)。居民收入主要来自于打工、务农、经商和上班的工资,或退休金和政府补贴。我国城市居民家庭通常利用财产利息、投资分红、房产增值等作为积累财富的渠道,小城镇居民的财产性收入极少(图

4

)。兼业是提高收入的重要手段,特别是务农的居民,通过兼业在企业上班或经商,可使收入翻一番。

图3 小城镇常住居民月收入分布

图4 拥有不同收入来源的小城镇家庭比例

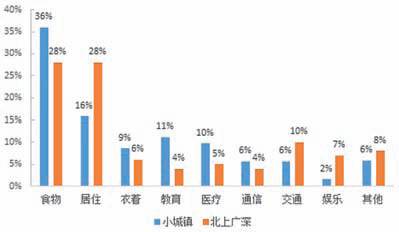

b.近似农村的消费结构和时尚现代的消费萌芽

2015

年小城镇居民人均消费支出为

9828

元,略高于全国农村平均水平

④

。绝大部分为低消费群体,

84.5%

的居民每月消费低于

1000

元。从消费结构来看,受限于收入,小城镇居民日常消费中满足衣食等基本生存需求的消费约占

2/3

;文教娱乐、医疗保健、通信、社交、投资等发展型、享乐型支出约占

1/3

(图

5

)。随着信息化快速推进和交通条件明显改善,交通通讯类消费占比有明显上升的趋势,文教娱乐类消费明显不足,用于子女教育,娱乐休闲消费极少。消费地点以镇区为主。空调、电脑、手机等高档消费品开始普及,有了一些现代消费的苗头。

图5 小城镇与大城市居民人均消费结构对比

小城镇居民日常购物以就近购物为主,食品、服装、家电,以及理发等日常服务都能在镇区购买。居民中超过一半的人会定期去县城或周边城市购物娱乐,主要是购买汽车、金银首饰等贵重物品或看电影等娱乐服务(表

1

)。

表1 小城镇不同类型商品常用购买地点构成比

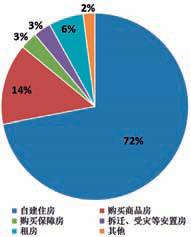

c.相对城市的高性价比住房和不完善的住房配套

小城镇居民家庭平均住房建筑面积为

150

平方米

/

套,人均住房面积

45

平方米。

49%

的住房为

2000

年以后建设,

19%

的居民家庭拥有两套及以上住房。相对于城市居民面对的高房价、高租金,小城镇居民的住房成本较低。大部分居民都住在自建房里,

70%

以上居民家庭居住成本只有水电燃气费用和少量维修费。小城镇商品房均价约为

2943

元

/

平方米,远低于国内大部分县城的商品房价格,其中

61%

的小城镇房价低于

3000

元

/

平方米;租金

800

元

/

月每套(图

6

)。

图6 小城镇居民住房来源结构

小城镇住宅的基本功能不完善,与城市有明显差距。大部分家庭几乎没有装修,或者十分简单,尚有

10%

的家庭未安装自来水,超过

1/4

的家庭没有独立洗澡设施,

1/3

的家庭无水冲式厕所,近

1/5

的家庭仍在使用煤炭、柴草等较原始的炊事燃料(图

7

)。

图7 小城镇居民住房内部设施情况

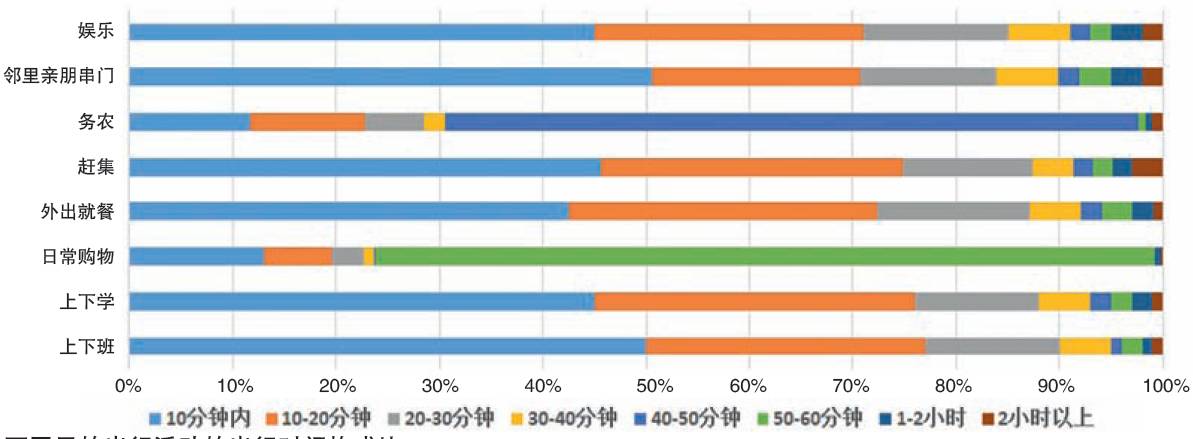

d.基本公共服务“20分钟生活圈”和依赖于县城的高等级公共服务

居民日常活动半径较小,生活较为便利,基本形成了“

20

分钟生活圈”。小城镇交通出行时间较短,步行是最主要的出行方式,目的地一般是在镇内,

70%

以上的各类出行时间在

20

分钟以内,购物、串门等高频率出行都在

10

分钟以内,生活十分便捷(图

8

)。

图8 不同目的出行活动的出行时间构成比

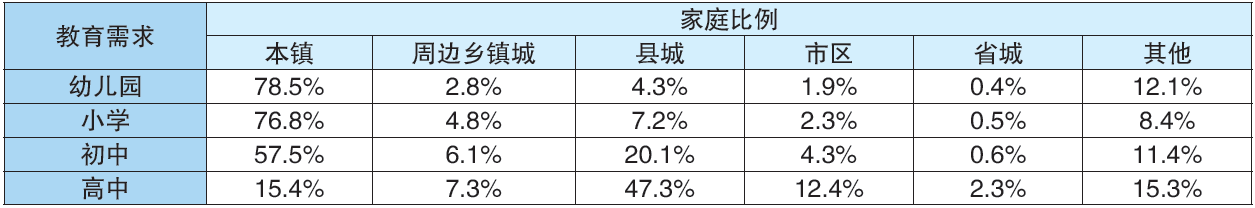

基本公共服务能够满足居民需要。接近

80%

的适龄儿童在镇区就读幼儿园和小学,

58%

在镇区完成初中教育(表

2

)。

90%

以上的居民选择就近在镇内的乡镇医院、社区卫生室看小病,但对于“大病”,

90%

以上的居民选择去县城以上医院。另外,小城镇基本都改建或新建了影剧院、体育场地、文化活动场所等。

表2 小城镇家庭内学龄成员不同就学地点构成比

居民可在镇区办理户口登记、生育社保等事项,但超过一半的小城镇都不能办理婚姻登记、房屋登记、房屋建设许可等事项,需要去县城办理。应急服务主要依赖于县城。出警(

110

)速度相对较快,因为小城镇通常会设有派出所,能处理普通案件,但消防(

119

)、急救(

120/999

)、交通事故(

122

)等应急服务基本依赖县城。

根据调查,小城镇的经济总量较小,平均水平仅相当于所属县城的

6%

,且一半以上小城镇的

GDP

规模低于

10

亿元。但从人均水平来看,三分之二的小城镇人均

GDP

已达到了

3000

美元的小康社会标准。尚未达到小康社会标准的小城镇,大部分位于我国的中西部地区。与县城和城市相比,小城镇

3.4

万元的人均

GDP

相当于所属县城

4.4

万元和全国

4.9

万元平均水平的

77%

和

69%

。

2015

年小城镇产业结构比为

32:41:27

。工商业产值在小城镇工农业总产值中占据了主要份额,呈现出以农业为基础、工商业为支撑的格局。

a.不可或缺的农业

农业对小城镇经济的贡献达到了

32%,

种植销售农产品和农副产品加工的企业分别占小城镇企业数量的

20%

和

6.3%

,对就业人口的吸纳超过了

33%

。农民从事家庭经营所需的农业生产性服务也依赖于小城镇,反映了农业是小城镇当之无愧的基础部门。随着我国鼓励农业向二产、三产融合发展,一批原为农业镇的小城镇开始结合“互联网

+

”“旅游

+

”等趋势探索三产融合的转型发展路径——以农业生产为基础,向农产品加工、销售,乡村旅游、农业综合体等方向拓展,形成了符合自身条件的特色。

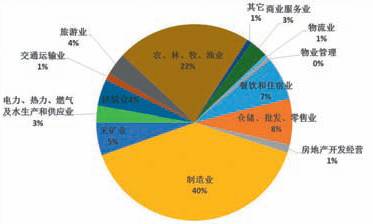

b.小规模、初加工的制造业

63%

的企业法人户籍为本镇居民。企业最注重的是本地资源、人脉关系、城镇区位等因素,原料采购、生产加工和工人完全本地化。小城镇企业生产原料一半以上来自于本县、本镇,特别是矿产、农副产品加工、建材加工等企业依托本地资源的特征更为突出。从企业用工来看,来自于本镇的超五成,来自于本县的接近七成。除加工制造业外,部分小城镇依托当地特色文化、自然风光大力发展旅游业,带动了本镇餐饮、住宿、特色加工等联动发展,具有较好的就业吸纳效应和联动效应(图

9

)。

图9 小城镇企业行业分布统计图

c.繁荣的商业服务业

作为农村与城市的纽带,小城镇双向的商业集散作用和服务职能突显。个人或家庭兴办的商业、饮食、服务业门市网点数量巨大,平均每个镇店铺数量可达

311

个。平均每百人拥有的商铺

5.5

家,人均商业建筑面积

9.4

平方米。

40%

的小城镇拥有超过

300

家商铺,有的小城镇甚至超过了

1000

家商铺。单个店铺用工数

1~2

人,年利润可达

13

万元,具有较好的就业吸纳效应。店铺顾客中

80%

为镇区及周边农村的居民。

60%

的小城镇拥有定期集市。年均定期集市次数为

93

次,平均

2.5

日一集。集市产品种类丰富,承担原供销社的物资集散功能,是农民销售土特产品、购买日用工业品的主要场所,将城乡市场有机地联系起来。

d.高度依赖上级财政补贴

根据调查,

2015

年小城镇上级财政补贴占可支配财政收入的

60%

左右。小城镇融资渠道较为狭窄,基础设施建设与发展主要依靠财政资金的直接投入;资金来源除了地方财政收入和税收收入外,很大程度依赖于上级财政补贴。

根据调查,小城镇建成区建设用地面积为

1.8

平方公里,仅相当于我国县城建成区平均建设用地规模的

1/7

⑤

。

40%

的小城镇建设用地面积不足

1

平方公里,

90%

的小城镇建设用地面积不足

3

平方公里

,

居民步行

10

分钟即可由镇中心抵达镇区边缘。

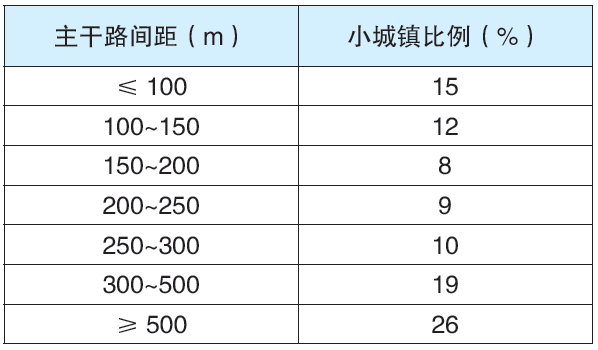

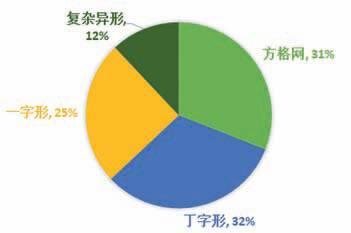

a.自然生长的空间布局与顺应地势的道路走向

与城市相比,小城镇的空间形式更为灵活自由,与周边的自然环境相融合,与山水田园互为依托。镇建成区基本沿路、沿河自然生长,空间形态以带状为主。

除穿镇而过的国道、省道过境公路以外,其他道路一般不宽。主干道以

10~15

米居多,多数小城镇主干路间距在

250

米以内。大部分小城镇没有系统的道路网,通常有一字型、丁字型及方格网

3

种形式。道路断面形式基本为“一块板”,机非混行现象较为普遍,交叉口也较少采用信号灯控制(表

3

)。

表3 按主要道路交叉口间距分的小城镇分布

小城镇建成区为典型的“窄马路、密街巷”。道路两侧以低层、多层建筑为主,形成

1

∶

0.8~1

∶

1.2

的街巷高宽比例。这样的空间尺度适宜人的驻足停留,使得小城镇的街巷功能更加多元,兼有商业、游憩和公共空间等综合功能(图

10

)。

图10 按主干路网形态划分的小城镇数量构成

b.简单的土地利用和高效复合的功能安排

根据调查,小城镇建成区的居住用地比例占一半左右,其次为道路交通与工业仓储用地。大部分的小城镇土地使用较为简单,类型很少,居住功能突出。这一现象主要是由于小城镇的建成区基本设在乡集镇或大的村庄,土地类型以农民居住的宅基地为主,少量的商业用地、公共服务设施用地和道路用地,也是直接服务于居民日常生活的生活居住空间(图

11

)。

图11 小城镇建设用地构成

虽然小城镇建设用地类型较为简单,但功能安排上具有高度复合的特征。主要体现在两个方面:空间邻近性和功能混合型。商业和居住之间具有较强的空间邻近性,形成了小城镇最常见的“下店上住”或“前店后住”的商住混合形式。居民可以根据商业形式灵活转换其用途,在生意好的时候开门营业,生意差时关闭。商住混合用地在小城镇建设用地中的比例为

6.2%

,显著高于纯商业用地比例,这种混合使用,使得居民购物距离多在步行

5

分钟以内,同时承担着服务周边农村的中心地职能。

另一种形式为“商业—居住—生产”混合,多见于家庭经营的小加工、小作坊,出于降低成本的考虑,形成了“前店后厂楼上居”的“三合一”空间,常见于生产销售一体的裁缝、门窗加工、维修服务等业态,也是小城镇居民维持生计、获取收入的重要来源。

此外,小城镇的土地利用上还存在其他功能混合。例如居住空间同时兼具经济产业功能(庭院经济)和生态休闲(庭院绿化、宅旁树木),形成了一种“院落式”休闲空间;街巷不仅是交通空间,同时构成了居民日常交往的重要场所,滨河地带、桥头等地不仅是绿化空间,也是居民社会交往的空间,是小城镇中人气最旺盛的地区。

c.低强度的地块开发与天然的开放式街区

小城镇的整体开发强度表现为“三低”特征:低容积率、低建筑密度及低建筑层数。根据调查,平均容积率为

0.73

,平均建筑密度为

32%

。小城镇建成区内建筑平均层数为

2.4

,平房、低层建筑的比例超过了

70%

,多层较少,占

16%

,高层极少,仅占

2%

。

建筑通常以道路街巷来组织,可分为街坊式、村居式及小区式三种。街坊式、村居式住宅占比达到

82%

,而小区式住宅仅为

18%

。街坊式住宅间形成了发达的街巷系统,通常作为居民休闲交往的半公共空间,与高楼大厦、车水马龙的大城市相比,小城镇更富有浓郁的生活气息(图

12

)。

图12 小城镇的居住空间肌理

d.集体用地权属下的低成本自建模式与不完善的公共产品

虽然已列入了我国官方的城镇化统计,但是小城镇建成区的用地依然以集体土地为主。根据调查,建成区的建设用地中集体用地比例为

62%

,国有用地不足

40%

。

32%

的小城镇建成区仍然全部为行政村而没有居委会。小城镇住宅中的自建房比例高达

84%

,一半以上的小城镇自建房比例超过

94%

。即使在镇区国有土地上,自建房比例仍然高达

66%

。

在我国农村集体经济组织中,农民住宅基本执行“自有土地、自行建设、自行管理”的自建模式。可以看出,虽然已列入了我国官方的城镇化统计,但小城镇以农村宅基地为主的集体建设用地决定了小城镇建设仍然采用和村庄相同的自建模式,市场主导的房地产开发模式较少。

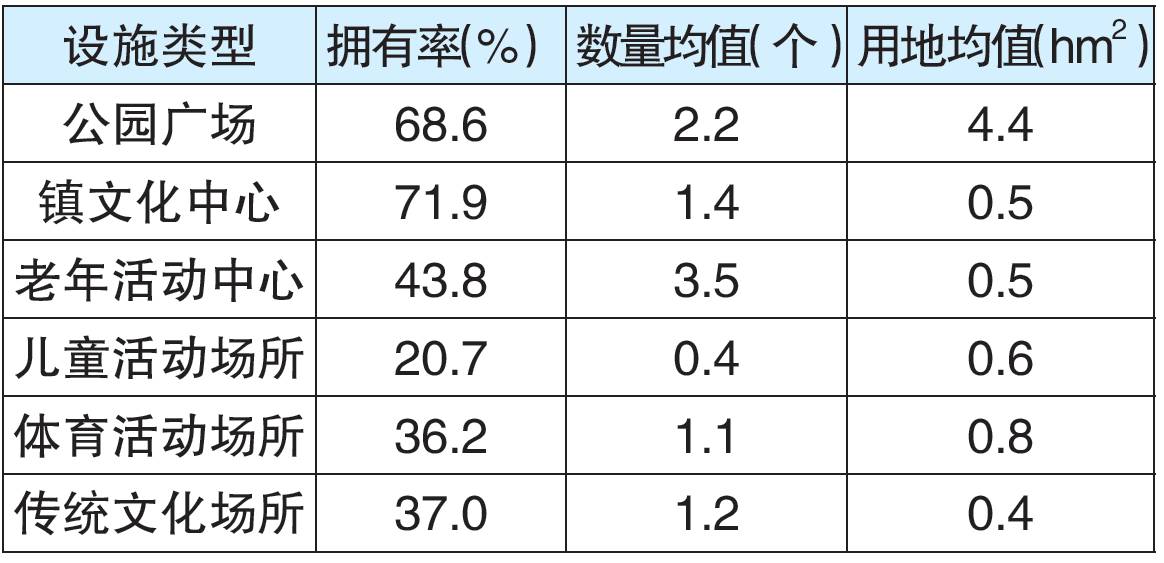

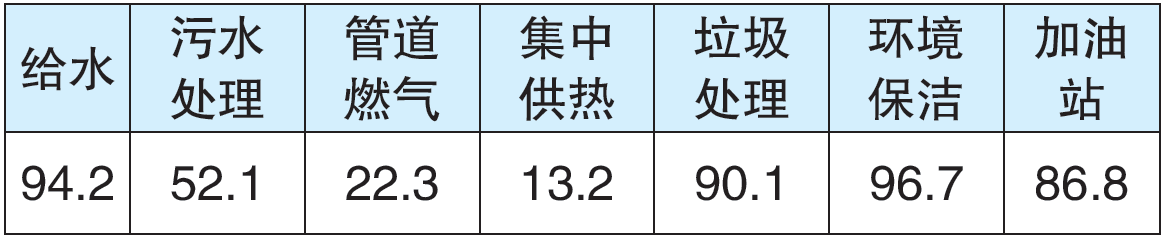

自建模式在小城镇有着巨大的优势,不仅显著降低了住宅建设成本,更加提升了居民家庭拥有的单幅宅基地的使用价值,居住空间舒适宽敞,庭院可用于杂物堆放、庭院绿化、蔬菜种植和树木种植。总体来看,自建模式能有效解决居民私人住宅,并不能提供基础设施配套等公共产品,这些还需要政府或集体组织来提供。从各项基础设施普及水平来看,涉及住宅现代化的公共产品供给总体不足。给水、生活垃圾收集率较高,其次为通信、生活污水处理率,管道燃气、集中供热依然较为滞后(表

4

、表

5

)。

表4 小城镇文化娱乐设施状况

表5 小城镇公用设施服务拥有率(%)