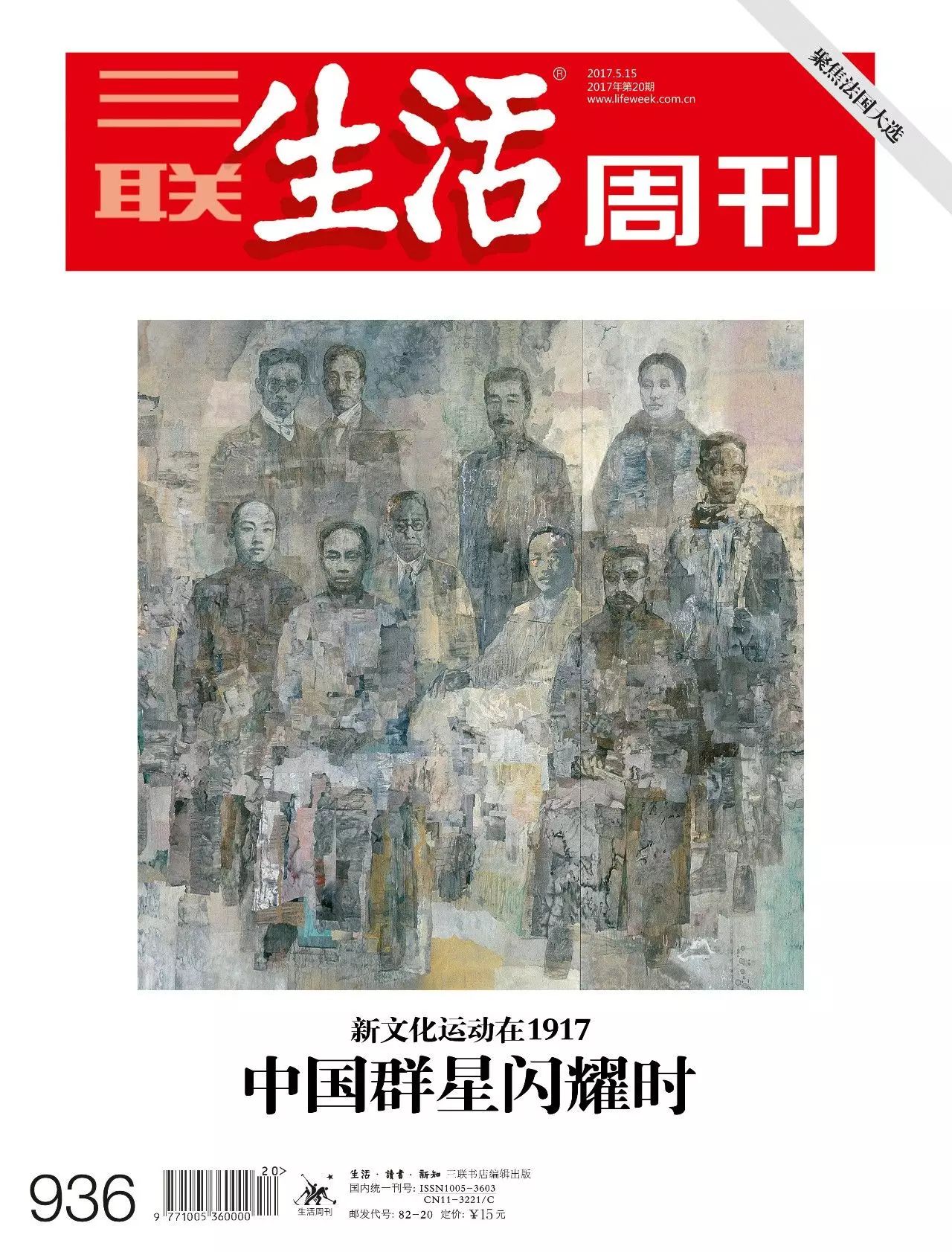

整整百年前的1917,可视为现代中国形成过程中的关键文化节点。两年前的1915,《新青年》创刊,但并未形成广泛影响;两年后的1919,五四运动爆发,新文化运动向政治转向。新文化运动在文化意义上最重要的一年,实际发生在1917至1918。正是这一年,涌现出了群星璀璨的文化人物:蔡元培、陈独秀、胡适、李大钊、傅斯年、鲁迅……这些名字照亮了中国近代思想史的天空。

为纪念1917这一中国现代教育和现代文化思想的发端之年,我们推出了本期封面《中国群星闪耀时》,试图通过描绘不同人物在1917这一年的人生截面,重新回到历史现场,尽可能还原人物所处的社会变革情景,勾勒出一副中国近代群星闪耀的集体肖像画。

所有这些新文化运动参与者中,“庇护人”蔡元培可以说是最为关键的人物之一。正是以1917年1月蔡元培到任北京大学校长为起点,新文化运动才真正有了实在的阵地,新旧两个阵营最活跃的思想者们由他而汇集在了同一场域。陈独秀受蔡元培之邀任北大文科学长,将《新青年》移至北京,胡适、鲁迅、钱玄同、刘半农等陆续加入编辑部,北大内外,围绕新思想和白话文运动,展开了中国近代文化最活跃的争论和变革的局面。

蔡元培是北大之为“北大”的缔造者。他扶大厦之将倾,一改老北大的腐败局面,明确大学不是“官僚养成所”,而宗旨在于“研究高深学问”,使现代意义的“大学”真正出现于中国文教制度中。他秉持“思想自由,兼容并包”的理念,推动学术、思想的发展。“北大”的精神气质就此诞生,这所学校也在此后的中国历史中持续发挥着重要作用。

蔡元培

蔡元培

正如杜威所评价的:“(世界各国之中)以一个校长身份,而能领导那所大学,对一个民族、对一个时代,起到转折作用的,除蔡元培而外,恐怕找不出第二个。”

本期封面推出之时,北京大学也同时进行着纪念蔡元培先生出任北大校长一百周年的活动,举办了“蔡元培与北大”专题展览(展讯详情见文末),作为北大一百二十周年校庆(1898-2018)系列活动的一部分。我们的专访对象正是这次展览的策展人——蔡元培先生孙女、北京大学教育学院副教授蔡磊砢。

“新北大”缔造者蔡元培

(作者肖楚舟,文章全文见《三联生活周刊》936期)

1916年9月,袁世凯因尿毒症暴毙三个月后,身在法国巴黎的蔡元培接到一封来自北京的电报。时任教育部长范源濂以“国事渐平,教育宜急”,恳请蔡元培归国出任北京大学校长,希望这位教育改革先驱“早日归国,以慰瞻望”。

北大校长一职虽能带来巨大的声誉,但也实在是沉重的责任。按照蔡元培在《整顿北京大学的经过》中的说法,他接受这次任命所下的决心,已到了“我不下地狱谁下地狱”的程度。

1916年12月26日,蔡元培被任命为北京大学校长。图为中华民国大总统黎元洪签发的任命状

北大校长于当时并不是个美差。在蔡元培之前、严复之后的四年间,共有五位校长走马观花地在北大这摊浑水里走了一遭。经营北大之难,难在树立其“学府”的本质,摒除其“官府”的实质。1898年由清朝政府创立的京师大学堂,因维新运动而起,本质上是一所培养官员的学堂,学生多半不是为了做学问,而是为了“学而优则仕”。据说有学生带着听差上课,听差进屋屈膝打扦,口呼“请大人上课”。民国初年,京城著名的八大胡同还流传着“两院一堂”的说法:光顾这花街柳巷的客人,多半来自“两院一堂”,“两院”是参议院、众议院,“一堂”自然是指京师大学堂了。

所以1916年底摆在蔡元培面前的北大,根本称不上是治学的场所,充其量是文官们的联谊所。蔡元培的友人大多对他出任校长这件事不抱支持态度,劝蔡元培不要往烂泥坑里跳,败坏自身名声。

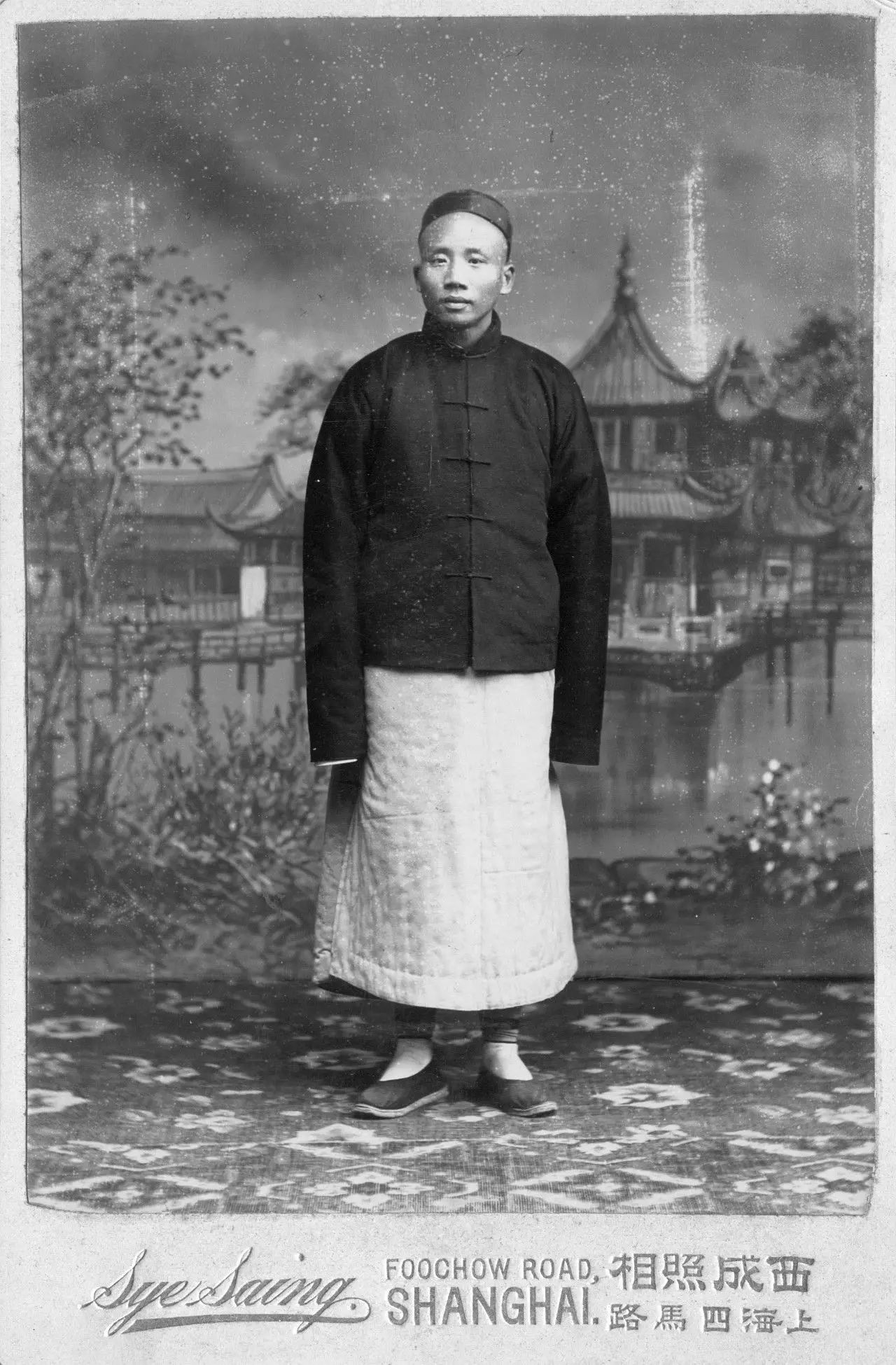

青少年时期的蔡元培(蔡元培家属收藏)

从1916年秋接到范源濂的电报,到12月26日被正式任命为北大校长,蔡元培踌躇了三个月。最终让他下定决心的,是自青年时代就有的“教育救国”之梦。如他1917年3月致汪精卫的信函中所写:“吾人苟切实从教育着手,未尝不可使吾国转危为安。而在国外所经营之教育,又似不及在国内之切实。弟之所以迟迟不进京,欲不任大学校长,而卒于任者,亦以此。”

1917年1月4日,是蔡元培到北大校园履行校长职务的第一天。

见识过几任校长的学生顾颉刚看到了让大家惊讶的一幕:过去,北大校长是大总统直接任命的要员,进门时校役都需行礼,校长大人自然是目不必侧视,然而蔡元培到校的第一天,见到在校门口排得整整齐齐、恭敬行礼的校役,脱下礼帽鞠躬回礼。这一下,便开了北大新风。

5天后,在1月9日的开学典礼上,蔡元培发表了就职演说。“抱定宗旨、砥砺德行、敬爱师友”三条原则,是他为1917年的北大拟定的三个关键词。

蔡元培发表就职演说

所谓“宗旨”,自然是指将北大真正变成治学的场所,其中之关键便是招兵买马。1916年底的陈独秀,开办《新青年》杂志已一年有余,在青年中号召力不小,这种影响力正是刚上任的蔡元培所需要的。在汤尔和推荐下,蔡元培决定聘请陈独秀出任文科学长。陈独秀在蔡元培“三顾茅庐”之后终于接受邀约,受聘来到北大。

陈独秀的到任,宣告了蔡元培任内北大改革的新文化方向。当时还是哲学门学生的冯友兰说,“蔡先生到北大首先发表的是聘请陈独秀为文科学长,就明显地支持了这个方向,确定了这个主流。这个布告一发表,学生和社会上都明白了,有些话就不必说了,都不言而喻了。”

1917这短短一年中,蔡元培先后邀请陈独秀、胡适、钱玄同、刘半农、周作人、梁漱溟等人来校任职或任教。在蔡元培看来,年龄、学历与资历都不是必要的条件,当年聘任的教职人员中,在新闻界崭露头角的徐宝璜二十五岁,德语教授朱家骅二十六岁,而哲学教授梁漱溟只有二十四岁。

蔡元培(一排左二)时期的北大名教授:陈独秀(一排左三)、梁漱溟(一排左四)、冯友兰(二排左一)等

新旧政体交替的年代中,许多学人都未受过系统的教育,也未必获得正式的学位,如何衡量其学术能力及价值,很大程度上都依赖蔡元培的眼光、判断与执行力。

在北大哲学门讲授印度哲学的梁漱溟,没有大学学历,但蔡元培看了他在《东方杂志》发表的《究元决疑论》,坚持请他来校任教,并劝说他:“我这次办大学,就是要将这些朋友,乃至在未知中的朋友,都引在一起,共同研究,彼此切磋……你不要当是老师来教人,你当是来研究来学习好了!”如此,曾反复推辞教职,甚至在那年有出家念头的梁漱溟也在1917年底加入了北大。

蔡元培看重学问,并不因身份立场而对人产生偏见。因此在广邀新派人士、发掘新秀之余,他也聘用或留任了不少“旧人物”。除了怪人辜鸿铭,当时因参与支持袁世凯“筹安会”而在天津潦倒的国学大师刘师培,同样在1917年接到蔡元培的邀请,被聘为文科教授,主讲中国文学史。

但正如陈独秀所说,蔡元培虽为人温和,但绝非没有自己立场:“一般的说来,蔡先生乃是一位无可无不可的老好人;然优势有关大节的事或是他已下定决心的事,都很倔强的坚持着,不肯通融,虽然态度还很温和;这是他老先生可令人佩服的第一点。”

1934年1月,南京青年学生包围国民党中央党部,蔡元培(左二)出面安抚请愿抗日爱国学生的情绪

1934年1月,南京青年学生包围国民党中央党部,蔡元培(左二)出面安抚请愿抗日爱国学生的情绪

如今看来,蔡元培将北大从“衙门”改造为位列新文化运动前线的真正“学府”,架设起一个新旧知识分子同场较量的学术场域,绝非一日或者一年之功。但在1917年上任之初,这一系列大开大阖的人事任免,的确搅动了北大这潭浑水,滤过沉渣,注入活水,为此后新文化运动的轰轰烈烈腾出了足够的空间。

1917年7月,蔡元培在北京神州学会发表了至关重要的演讲——“以美育代宗教说”。这篇讲话刊登在《新青年》第3卷第6期上,成为蔡元培大学教育理念体系中极其重要的一环。

培养学生对美育的兴趣,蔡元培最初的着手点是鼓励社团活动。

1917年到1918年成立的学生社团说得上是五花八门——从辩论学问、增长见识的哲学会、学术讲演会、雄辩会、新闻研究会,到陶冶情操的音乐研究会、画法研究会,再到强身健体的体育会、技击会,基本都直接由蔡元培发起,或者得到校长本人的鼎力支持。

当时北大规模最大的团体,则首推“进德会”。主政北大第二年,蔡元培将老友李石曾早年在上海发起的“进德会”移植到了北大,要求入会者戒除嫖赌等恶习,修身养性,北大师生入会者近五百人,占了当时全校总人数的四分之一左右。

1917年,景山附近落成了一座新的西洋式建筑,这便是新的北大校舍“沙滩红楼”。在汉花园、银闸、北池子之间的这个街区,并没有一粒沙子,却成了汇聚千万求知青年的“中国拉丁区”。从红楼与马神庙这两个北大校区的最初形态,便可看出新旧北大在精神时空上的悄然转变。

北大校舍“沙滩红楼”

蔡元培到北大之初进行的一大改革,就是按照他在《大学令》中的设想设立教授评议会,实现教授治校。李书华在《北大七年》中回忆评议会讨论时的场景,“目睹开会时对于各种议案的争辩,有时极为激烈”。按照蔡元培的设想,完善评议会和教授会等民主组织制度以后,能够有效防止个人专权,“即使照德国办法,一年换一个校长,还成问题吗?”

蔡元培理想中的大学,是“人人都可以进去的”。因此他在改革原有的招生制度之余,更向社会开放大学之门,鼓励非北大学生前来旁听。当时在京津一带居住的中小学教师、政府公务员、报社从业者乃至失业青年,都慕名前来听课,他们可以堂堂正正坐在课堂上,若是教室满员,就站在窗下或者门口。

1921年7月17日,蔡元培(右十)在美国《少年中国晨报》社前与该报同仁合影(蔡元培家属收藏)

提倡平民教育的蔡元培认为,但凡有求学之心者,便应当获得同等的机会。1918年4月,在蔡元培的倡议下,北大开办了校役夜班。按照蔡元培的意思,“为贫而役,本非可耻”,同在校园中工作的职员仆役,在学问面前并没有贵贱之别。

这年冬天,蔡元培为即将创刊的《北京大学月刊》撰写了发刊词,第一次完整总结了他著名的“兼容并包”主义:“今有《月刊》以宣布各方面之意见,则校外读者,当亦能知吾校兼容并包之主义,而不至以一道同风之旧见相绳矣。”

“教育救国是祖父一生的理想”

——专访北京大学蔡元培研究会会长蔡磊砢

北京大学蔡元培研究会会长蔡磊砢

三联生活周刊:蔡元培一生当中担任过三个重要公职,教育总长、北大校长和中央研究院院长,可以说参与了现代中国教育、学术制度的整体性建设,这三者之间是什么关系?他为何尤其看重“大学”的价值?

蔡磊砢:我的祖父蔡元培先生一直抱持着“教育救国”的理念,无论是担任教育总长、北大校长还是中研院院长,都是积极努力推动中国现代教育和科学事业的发展。

民初任教育总长仅短短六个月时间,提出了“五育并举”教育方针,美育第一次写入中国的教育方针政策。同时主持制定了一系列规章制度,完善了教育行政管理体系。担任北大校长期间,以学术研究为宗旨,促进了新思潮的传播和学术的繁荣。中央研究院成立标志着国家一级科学体制的形成。蔡先生认为“教育文化是立国之根本,而科学研究尤为一切事业的基础”,因此积极推动中央研究院的建立。

在担任教育总长期间,蔡先生就十分注重高等教育,指出“没有好大学,中学师资从哪里来?没有好中学,小学师资从哪里来?所以我们第一步,当先把大学整顿。”但是到了北大改革的时候,他对大学的看法跟他在任教育总长时期已经不一样了,这主要是在西方留学的经历带来的。他看到西方的大学讲思想自由,这是西方大学的一个根本原则,而中国传统教育导致学生“守一先生之言而排斥其他”。

蔡先生希望通过大学来引入思想自由的原则,让学生们逐渐摆脱中国传统教育的负面影响,培养起自己独立思考的能力,达到养成“新人”以改革中国的最终目的。还有,大学是学术机构,蔡先生一直认为学术可以救国。他到北大就职校长的时候,演说里面首先就是大家要“抱定宗旨”,这个宗旨就是大学是研究高深学问的。

蔡先生在北大的改革,不仅限于一所大学,而是考虑对整个高等教育界甚至是一个时代的影响。20世纪初的北大对于近代中国的意义尤其重要。

三联生活周刊:蔡元培的大学理念很大程度上来源于德国,他本人在德国莱比锡大学有数年深入学习的经历,深受十九世纪德国大学观及其实践的影响。他是要把北京大学按照德国大学的模式进行改造吗?

蔡磊砢:蔡先生是要消化德国大学理念的内核,然后站在老北大的基础上进行改造,而不是说在北京建一个德国式的大学。如果单纯是想把德国大学那一套所有的都搬过来,肯定会失败。蔡先生一生两度留学德国,在莱比锡期间,他一边细心观察和感受德国大学组织管理方式,一边阅读德国大学的相关著作。德国大学,特别是其自由讲学的风气,给蔡先生留下了深刻的印象。

但德国大学的理念并非是蔡先生改革北大的唯一思想源泉。蔡先生的思想来源颇为繁杂,法国文化的影响也是不容小觑的。此外,中国传统理念在蔡先生的思想中占据着重要地位。蔡先生一向强调学习西方科学文化知识,但坚决反对盲目崇拜,认为应当批判地加以吸收。1916年他的《文明之消化》一文写道:“吸收者浑沦而吞之,致酿成消化不良之疾。”蔡先生在阐释最核心的“思想自由,兼容并包”的理念时,不用西方的那套话语体系,而是引用《礼记·中庸》的“万物并育而不相害,道并行而不相悖”。

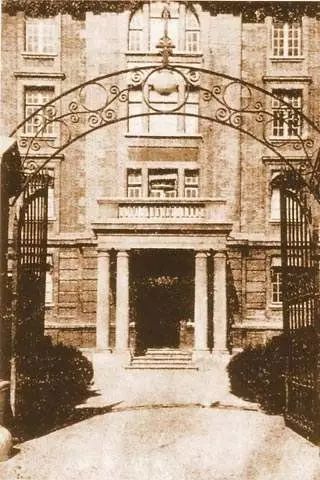

蔡元培在德国时寄给家人的莱比锡大学的明信片

对照当时的北大,没有一个制度跟西方完全一致。比如当时学生要求参加评议会,参与学校决策,蔡先生不同意,认为只有专职教授才有资格进入评议会。而在德国,学生也是可以参与学校决策的。这就是蔡先生根据自己的想法和北大的实际情况做出改造的一个例子。蔡先生学习德国大学模式不是在单纯的制度,而是在制度的理念层面。

三联生活周刊:除了德国的思想来源,蔡元培留学的另一个重要地点法国对他产生了什么影响?

蔡磊砢:他很少提及法国的大学,但是在法国的经历对他影响也非常大。他讲法兰西革命的自由、平等、博爱,这是与他公民道德教育的理念密切相关的。教育的一个最高理想是使人建立健全的人格,而健全人格,在他觉得内核就是自由、平等、博爱。只不过他用儒家的话语去解释,分别对应到“义”“恕”“仁”,用中国传统的东西与之融合。他觉得西方一些理念是好的,其实中国传统里也有,只是我们之前没有深刻地理解。

三联生活周刊:蔡元培自己是明确偏向革新派的,他如何平衡自身立场与“兼容并包”的原则?

蔡磊砢:蔡先生在私下和公开的场合都会表达自己的观点,他的确偏向于革新的观念。但他同时是真正包容的,梁漱溟曾评价蔡先生说:“有意的兼容并包是可学的,出于性情之自然是不可学的。有意兼容并包,不一定兼容并包的了;唯出于真爱好,而后人家乃乐于为他所包容,而后尽管复杂却维系得住。这方是真器局、真度量。”

对于保守派,蔡先生看重他们在学术上的价值。蔡先生曾对学生说:“我是叫你们学习辜(鸿铭)先生的英文,不是学他的君主复辟。”辜鸿铭、刘师培这些保守派也非常尊敬蔡先生。对于新派,蔡先生也不是认可每一个人的思想。比如陈独秀,他的一些思想比较激进,蔡先生并不是完全认同,但他作为校长仍然保护他。陈独秀做文科学长的时候经常在开会的时候和其他人起冲突,蔡先生就帮他去平衡。

蔡先生性情是非常温和的,他虽然有自己观点,但不会用非常激烈的方式去维护。他作为校长,更主要的是营造了思想自由、兼容并包这样一种氛围。有了学术讨论的宽松的环境,各种思想才能产生出来,比如马克思主义的发展也得益于北大的环境。

三联生活周刊:蔡元培任北大校长期间,一共七次辞职。辞职是他应对政府干预的独特手段吗?

蔡磊砢:不完全是手段。每一次辞职都是蔡先生在有所为有所不为之间的审慎选择。蔡先生的辞职我认为与中国传统文人的处世之道有一定关系。

三联生活周刊:事后观之,蔡元培对北大的改造,有什么地方让他感到遗憾或偏离初衷吗?达到了他的期望吗?

蔡磊砢:蔡先生对北大改革的成果不是十分满意的。晚年蔡先生在回忆整顿北大的经历时指出,他在北大主要做了几件事:第一是设立研究所,第二开放女禁,第三倡导新文化运动。“只可惜上述这些理想,总没有完全实现。可见个人或少数人的力量,终是有限。”虽然北大的学术风气得以扭转,但学术成果还是有限的。胡适后来回忆也提到,研究的成果是有限的。

北京大学校内的蔡元培雕塑

但是整体来说,蔡先生对北大的改造是成功的,他为北大带来的变化是有目共睹的,北大的精神传统得以奠定,中国文化也由此开启一个新纪元。正因如此,今天的北大人,还会对蔡校长有这样一份敬仰和怀念。在北大校园里蔡先生的雕塑前,是永远摆满了鲜花的,永远有老师同学去祭奠他。

杜威曾评价道:“拿世界各国的大学校长来比较,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等等,这些校长中,在某些学科上有卓越贡献的,不乏其人。但是,以一个校长身分,而能领导那所大学,对一个民族、对一个时代,起到转折作用的,除蔡元培而外,恐怕找不出第二个。”

(部分图片来自网络)

『蔡元培与北大』专题展览将于2017年5月19日闭幕,开放时间为周一至周日9:00-16:30,地址为北京大学校内赛克勒考古与艺术博物馆,北京大学诚邀校内外各界人士参观。

(图片来源:北京大学人文社会科学研究院、北京大学蔡元培研究会)

关于本期封面故事,有任何想说的话,请积极留言。

精选留言将有机会刊发在下期杂志的读者留言区↓↓↓

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

点击以下封面图

一键下单「中国群星闪耀时」

▼ 点击阅读原文,今日生活市集,发现更多好物。