本文利用2013年中国东部、中部、西部4个省(市)“农民上楼”问卷调查数据,对“农民上楼”后财产权利的变化进行描述性统计分析,通过数据包络分析方法评估其财产权利的损益情况。结合访谈及相关资料,本文发现:“农民上楼”后财产权利边界明确,物权显著增加,集体利益分享权以不同形式实现,但用益物权实现度较低;农民整体上财富积累能力降低,不利于其长远发展。“农民上楼”后的物权、集体利益分享权和用益物权等财产权利的投入产出效率差异较大,影响农民的投资行为和拆迁意愿,导致征地拆迁成本增加。

一、问题的提出

根据相关法律,农民拥有三类财产权:一是物权。农民对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等不动产和动产享有所有权,合法的储蓄、投资及其收益受法律保护。二是集体利益的分享权。集体成员依法对本集体所有的不动产和动产行使成员权,例如根据集体决定的土地补偿费等费用的使用和分配办法,获得相应的补偿等。三是用益物权。农民依法享有农村土地承包经营权,对由农民集体使用的耕地、林地、草地等享有占有、使用、收益和土地承包经营权流转的权利①,享有宅基地使用权,依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利②。然而,因存在超法律限制,“集体”只能是有限的土地所有权人(于建嵘,2009),而农民与土地有关的财产权利均为集体所有权的延伸,由此导致与土地相关的财产权利界定和实现存在不确定性。张静(2003)发现,在实践中多种土地规则并存以“备”选择,根据利益竞争对规则做出取舍,通常力量大者对选择有影响力,土地使用规则随着利益、力量的变动而不确定。

城市扩张过程中,城市郊区土地被征收或在农村地区开展土地综合整治,农民由原先在村落的分散居住搬入单元式楼房集中居住,这一现象被称为“农民上楼”。本研究重点关注城市郊区征地拆迁型“农民上楼”。“农民上楼”后“一夜暴富”和失地导致的生计困难现象都常常出现在公众视野,学术界认为,社会在利益上和认识上对“农民上楼”产生巨大差距的主要原因在于,土地制度模糊和土地的非市场平等交换导致了同地不同价。第一,作为农村最重要的制度安排,土地财产权利被有意地模糊(柯华庆,2010),资本、土地、权力“三位一体”地推进城镇化,大量的非公共利益性质的征地行为对农民土地发展权造成侵害(黄祖辉、汪晖,2002),征地过程中的利益边界、是非边界和行动边界都模糊不清,缺少实现利益均衡的公平公正标准(祝天智,2014),导致“农民上楼”致贫等不良后果(陈锡文,2010;郑风田等,2007)。第二,非市场等价交换使农民土地权利未能得到相应补偿。曾令秋等(2006)发现,征地制度导致的土地价格“剪刀差”,是行政强制手段对农民土地所有权权益的剥夺,征地过程中农民的土地所有者利益未能按照市场化原则得到充分补偿。王修达(2008)认为,土地原用途补偿、被征地农民生活水平不降低和土地市场价值补偿分别是征地补偿的最低标准、政策标准和最高标准,政府通过限制农地直接进入市场的权利剥夺了农民的土地开发权,是一种强加于人的地价。

已有研究对“农民上楼”过程中财产权利变化及原因的描述和分析,总体看来仍有三个问题进一步分析:①如前所述,农民的财产权利有三类,“农民上楼”后财产权利的具体发生了哪些变化,其综合损益是怎样的?②不同研究的样本分析表明,“农民上楼”是获益还是损失存在较大的分化,但分化的原因是什么?③能否通过制度修正或调整降低“农民上楼”对农民财产权利的负面影响?本文拟对2013年开展的“农民上楼”问卷调查数据进行描述性分析,进而通过数据包络分析(DEA)方法评估“农民上楼”后的财产损益情况,回答上述三个问题。

二、“农民上楼”后财产权利变化的描述性分析

(一)调查及数据说明

2013年5月和12月,中国社会科学院农村发展研究所“城镇化背景下集中居住区农民生活质量研究”课题组开展了问卷调查。课题组采取典型案例调查方法,根据前期研究和调查经验,选择了东部、中部、西部4个位于城市郊区、具有代表性的大型农民集中居住区进行调查。这4个社区分别为:北京市房山区万紫嘉园社区、河南省安阳市滑县锦和新城社区、四川省成都市温江区瑞泉馨城社区、重庆市沙坪坝区丰文五里社区。通过随机抽样选择农户③进行入户问卷调查,课题组获取有效样本466个。样本农户平均家庭人数和户籍人数分别为3.82人和3.46人,受访者在调查时的平均年龄为49.7岁(最大为84岁,最小为18岁),平均受教育年数为7.9年,进入集中居住区的年份为2005-2013年。表1列出了样本的基本情况。

(二)“农民上楼”后财产权利变化情况

1.物权变化。“农户上楼”后住房面积发生了较大变化。“农民上楼”前,样本农户平均旧房建筑面积为199.46平方米,人均46.35平方米;“农民上楼”后,户均住房建筑面积117.45平方米,人均32.68平方米,分别减少82.01平方米和13.67平方米。

在447个有效样本中,农户旧房建造年代在1979年以前的为71个,1980-1999年的为287个,2000年以后的为89个,分别占样本总数的15.9%、64.2%和19.9%,其中部分房屋进行过翻新。根据受访者评估,拆迁时户均旧房重置价值④为7.58万元,其中,最小的0元,最大的50万元。“农民上楼”后,户均建造或购买新房直接花费12.43万元。根据不同类型房屋(独栋、联排、多层、高层)在调查时的建筑成本粗略估算⑤,新房户均建筑成本为17.98万元,低于旧房农户估值和建新支出之和。

在446个有效样本中,“农民上楼”后,户均获得现金补偿金额(含补偿、奖励、补助等,下同)9.44万元,包括旧宅基地使用权补偿、拆旧房补偿、建新房补助、附属物补偿、先搬迁奖励、困难补助等。

2.集体利益分享权变化。“农民上楼”后集体财产权利发生了根本变化,农民的集体利益分享权也随之变化。调查显示,集体财产权利变化主要有两种类型:一种类型是村集体消失,集体财产按照一定原则被一次性分到成员手中。这类方式操作简便,最为常见,被戏称为“分光吃光,身体健康”,一般体现在“农民上楼”后的现金补偿中。第二种类型是集体资产以新的形态出现。例如,成都市温江区采取“两股一改”制度(集体资产股份化和集体土地股权化、改革完善农村集体经济组织形式和治理结构),将过去集体所有的公益性资产和经营性资产变为适合城市发展的新的资产,如农贸市场、店铺等,产生的经营性收益按照集体经济组织成员认可的规则进行分配,体现在“农民上楼”后的收入中。

土地集体所有制度使农民的土地承包经营权、宅基地使用权、征地补偿费等财产权利与集体高度相关,形成了中国特色的农民财产权。土地的三个属性(基于自然的生产属性、基于社会的生活属性、基于政治的稳定属性)之间密切联系,导致市场难以建立土地权利交易的价格机制,交易价格的确定倾向于采取具有威权和话语权一方的解释,会使缺乏话语权的一方权利受损。“农民上楼”后集体财产权利被分解到农户,过去集体和个人之间模糊的财产权关系变成了清晰的个体财产权利。过去因不具有土地处分权而导致难以定价的房屋,在“农民上楼”后可以实现市场化交易。问卷调查数据显示,“农民上楼”所获得的补偿总金额与旧房宅基地面积、旧房建筑面积显著相关,与承包地面积也呈现出正相关关系,后三者数量越大,“农民上楼”获得补偿总金额越高,整体上能够弥补损失。但是,调查同时表明,农民为获得这种“清晰”的产权支付了成本,除房屋、农业基础设施等实物成本外,还包括农业经营权、农村建设用地上从事非农经营的发展权等机会成本。

3.用益物权变化。“上楼”前,样本农户中411户有承包地,户均承包土地3.91亩,最小值0.2亩,最大值100亩。“上楼”后,样本农户的承包地全部被征收,承包地面积为0。

“上楼”前,样本农户户均旧房宅基地面积299.43平方米,人均69.31平方米;“上楼”后,户均房屋占地面积28.60平方米,人均9.33平方米,分别减少270.83平方米和59.98平方米。其中,有396个样本农户因入住高层或多层住宅,无法计算其新房宅基地面积或占地面积,也未得到土地部门颁发的土地使用证,因此回答为“0”,表示截至调查之时,这部分受访者没有获得宅基地或住房占地使用权。

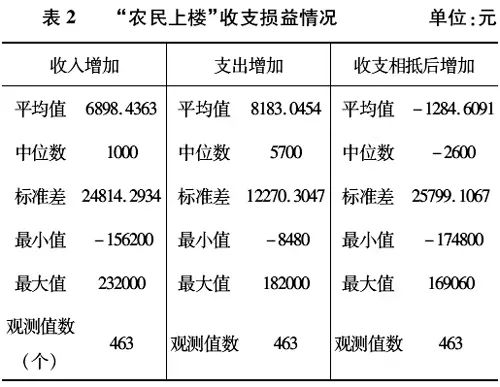

4.财富积累能力变化。用增加的收入减增加的支出,得到增加的收支结余,可以看出农户财富积累能力的变化。如表2所示,“上楼”后农户收入和支出存在较大变化⑥。户均增加的收支结余为-1284.61元,其中,收入增加6898.44元,支出增加8183.05元;中位数为-2600元,收入增加的中位数为1000元,支出增加的中位数为5700元。这表明,“上楼”后部分农户实现了增收,但因开支增幅更大,在整体上显示为生活水平降低。

样本农户收支变化情况显示出极大的差异性。相关系数检验不能证明农户收入和支出变化是某一项或者几项因素的影响。但是,调查数据统计和笔者调查中的直观感受表明:

“上楼”后农户收入增加的前三个原因依次为:非农经营收入增加、工资性收入增加和转移性收入增加。①部分农户“上楼”后经营商铺、餐馆等,收入增幅较大,拉高了平均值;②受访者均表示“只要想找工作就能找到”,有劳动力家庭的工资性收入增加有保障;③老年人(男60岁以上、女50岁或55岁以上)可直接领取失地农民养老金,每月800~1600元不等,有老年人的家庭总收入大幅提高。

“上楼”后农户收入减少的原因主要是,典型调查集中于城市郊区,农业大户、农村非农产业经营者等对农业和农村依赖度高,“上楼”后相关收入大幅减少。

影响农户开支增加的因素从大到小依次为:食品开支、其他开支(主要是购车及相关支出)、人情开支、水电开支和物业管理开支。“农民上楼”后支出增幅大于收入增幅,相对于“上楼”前,农户财富积累能力下降。

经营土地情况。“上楼”前,有369个样本农户经营土地,占461个有效样本的80%。其中,经营土地面积超过3亩的占36.6%;户均经营土地3.84亩,最多的100亩。“上楼”后,户均经营土地0.04亩。土地经营收入变化方向上,有12个样本农户表示“土地经营收入增加”,户均增加2142.5元;225个样本农户表示“土地经营收入减少”,户均每年减少4889.1元,最多的一户每年减少11.5万元。

养殖情况。“上楼”前,有340个样本农户饲养牲畜,占样本农户的73%。其中,261个将部分或全部牲畜用于销售,年均净收入3721.24元,养殖净收入在3000元以下的占73.18%,3001~6000元占14.18%,6001~9000元、9001~12000元和12000元以上分别占4.98%、3.45%和4.21%,最多的一户年养殖净收入10万元。“上楼”后,由于缺乏养殖空间,无一家饲养牲畜。

“农民上楼”后的就业情况不乐观。“上楼”后,受访者年均工作时间144.5天,其中,年均工作时间在3个月以下的占一半。值得注意的是,“上楼”前经营土地面积在3亩以上的样本农户中,在“上楼”后,有70名完全失业,占41.4%;有26.6%的受访者“担心自己找不到工作”;29.6%的受访者“担心即使有工作,也赚不到足够的钱”。“上楼”前有养殖净收入的样本农户,“上楼”后年平均工作时间为132天,其中,完全失业的占到49.8%,年工作时间超过半年的仅有39.8%;从按照“上楼”前养殖净收入水平对样本农户的分组看,表现最好的是6001~9000元组,完全失业和年工作时间在10~12个月的比例分别为30.8%和61.5%;“上楼”前年养殖净收入超过12000元的受访者中,“上楼”后完全失业的比例高达63.6%。

从长期看,“农民上楼”后财富积累能力偏低。进一步计算表明,“农民上楼”后家庭人均储蓄率为0.02%,即便收入最高20%的农户,储蓄率也仅为18%,而最低收入20%的家庭,储蓄率为-36%,远低于各类数据计算的储蓄率⑦。“农民上楼”后恩格尔系数高达46.86%,2013年我国城镇和农村居民家庭恩格尔系数分别为35%和37.7%。原因可能是:①收入偏低导致了居民储蓄率偏低。受访者人均纯收入为14288元,分别为2013年全国居民人均可支配收入和城镇居民人均可支配收入的78%和54%。②“农民上楼”后收入虽然远低于城镇居民,却大幅高于农村居民,加上数额不菲的拆迁补偿款,造成“一夜暴富”,刺激了消费意愿。加上并不乐观的就业情况,“农民上楼”后财富积累能力普遍呈现下降态势。

三、“农民上楼”后财产权利投入产出效率估计

(一)指标选择和数据处理

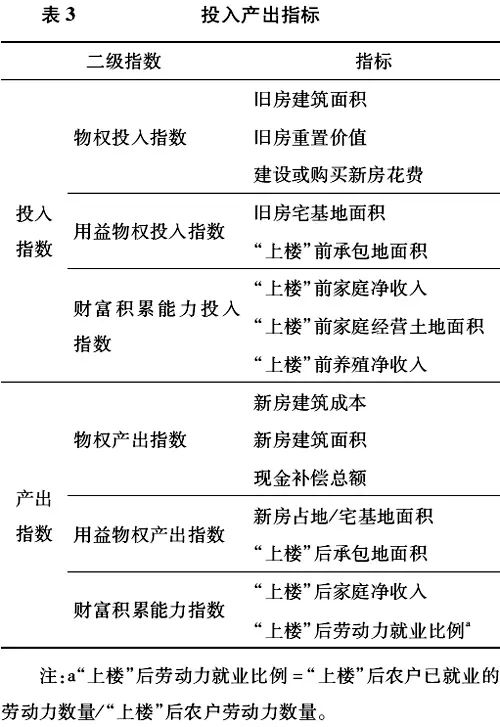

本文将农民“上楼”前所拥有的一系列财产权利和其他权利视为投入,将“上楼”后的财产权利和其他权利视为产出,对投入产出各项指标进行无量纲化处理并取算数平均值后⑧,构建“农民上楼”后财产权利变化的相关指数,如表3表示。

“农民上楼”后,被征地农民补偿⑨依据三个方面:①物权情况,包括房屋、承包土地上的青苗以及其他附属物;②农民家庭人口情况,包括劳动力安置、社会保障等:③集体所有土地情况,包括宅基地等建设用地和耕地等,由集体自主决策分配方案。但在实践中,除指定地点(安置小区)的住房安置和符合条件失地农民的社会保障外,不同农户所获得的补偿内容和数量存在较大差异,如货币补偿、劳动力安置等,有的地方还有商铺安置和其他形式的补偿安置,农户往往难以准确描述其“上楼”损失及获得的相应补偿。其原因在于,一方面,地方政府对于农民财产权利的认识不统一,例如对承包地和宅基地的权益归属存在争议,有的认为它们是农民的“用益物权”,有的则认为土地归集体所有,农民不能主张其财产权利。另一方面,农户不仅存在经济上的显著分化(如房屋数量和估值),而且在社会属性上也存在较大差异,更强的话语权(如村社干部)、上访行为等都能作为与地方政府“讨价还价”的筹码。因此,无论从降低交易成本、提高拆迁效率的角度还是从维护社会稳定的角度考虑,地方政府都倾向于模糊农民财产权利,采取“打包”补偿的办法。农户获得补偿的内容和数量单位不同,且难以量化,采取一般的投入产出分析方法无法估计农户的综合损益。但可以肯定的是,农户的土地承包经营权和宅基地使用权、旧宅、农业经营能力等都是因“上楼”而必须付出的成本,新社区房屋、劳动力安置、货币补偿等则是“上楼”的产出(收益)。投入属性与产出属性符合正向性关系,而且“上楼”农户具有同质性,他们均因拆迁而失去原有财产权利,且基本能够就是否接受以及调整补偿方案做出独立决策。在这种情况下,采用数据包络分析方法(DEA)评估“农民上楼”的投入产出效率,具有较强的优越性。

作为一种非参数统计估计方法,DEA常用于评价具有多个投入和多个产出的独立决策单元(DMU)间的相对有效性。将输入最小、输出最大的决策单元所形成的生产前沿面作为目标,其他决策单元的效率与处在生产前沿面的决策单元的效率的比值即为评价效率。本文假设每一个样本农户都能够独立参与补偿方案的谈判,并独立决策,将财产权利作为“投入项”,所获得的补偿作为“产出项”,投入产出率最高的样本作为效率边界,用其他样本与之比较以衡量其效率。

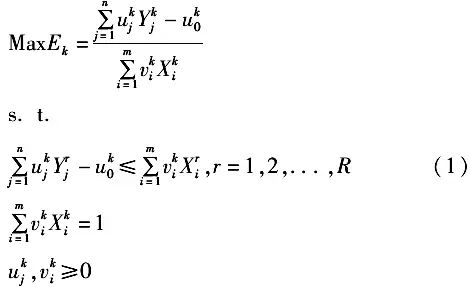

值得注意的是,DEA是在一个具有多投入多产出系统中评价各个DMU之间的相对效率,因此,即便效率值为l,也不代表没有改进之处。本文研究基于规模报酬可变的假设,将“农民上楼”综合损益的投入项和产出项分别确定为农民物权、用益物权、财富积累水平三类,由于“农民上楼”的投入是既定的,而产出可以“讨价还价”,因此使用BCC产出导向型模型评估“农民上楼”财产权利效率。假设存在R个决策单元DMU,每个DMU都包含m个投入和n个产出指标,

的第i个投入、j个产出向量分别是

的第i个投入、j个产出向量分别是

,产出权重向量和投入权重向量分别是

,产出权重向量和投入权重向量分别是

,效率为

,效率为

。BCC产出导向型模型表达如下:

。BCC产出导向型模型表达如下:

(二)DEA结果分析

将指标缺失样本剔除后,利用MAXDEA软件,对383个样本农户(DMU)进行评估。根据“农民上楼”财产权利投入产出效率(

)分组标准,将样本农户分为四类:高效率(

)分组标准,将样本农户分为四类:高效率(