EXTITUTE|星丛共通体|读/译/写/画/讲

文|

Jonathan RÉE/

译|

PLUS/

责编|

星丛+

上世纪70年代,当雅克·朗西埃充满期待地在档案馆中试图找到一种“属于工人自己的声音”时,却发现这其中最为激进的工人知识分子反倒并不在意自己的工人阶级身份。他们在工作结束后的夜晚,模仿着资产阶级的话语和品味去写诗、撰文、探讨哲学,在被规定为休息的时间里,去做休息之外的事。

档案馆中留下来的文字显示出,他们不是用一种所谓符合工人阶级身份的话语试图与资产阶级文化相对抗,而是直接无视这种划分,自我认定为世上所有知识与文化的共同主人。朗西埃在这其中看到了巨大的政治潜能。

工人们擅自的自我认定意味着平等对于他们来说并不是必须通过工人运动才能争取到的结果,而是在工作的间歇中进行写作这个行为本身。这或许也同样意味着,对存在一种“属于工人自己的声音”的假定背后,潜藏着对工人同样有能力发出理性声音的不信任,认定必须由一种更高等的话语来替工人代言,为他们解释现状并最终为他们带来解放。

在《无产者之夜》初版的序言中,朗西埃提请人们能够直面这一

工人迷恋知识分子之夜的话语与知识分子迷恋群众光辉的劳动岁月的话语相遇时刻,并扪心自问。

由此对这一系列问题的回应,已经

渗透在他之后更为人们所了解的“无知的教师”、“解放的观众”、“审美的正制”、“可感的分配”等等的论述之中。此刻再回看本书,或许比熟练地操弄上面这些概念,更能触及到深层的底色。

本次推送的是当年的书评,除了概述了

朗西埃本书的重点:它一次又一次地表明了,社会主义者和历史学家身处焦虑之中想要倾听的所谓“被压迫人民的呼声”,具有某种被系统地忽略的复杂性。进而补充了朗西埃在1968前后的思想转变,以及在本书写成之前的一些工作轨迹,包括了与阿尔都塞主义的分道扬镳,从批判

“社会主义科学”的信念,

到打开新的姿态面向

抵抗话语的多

样性,逐渐促成了这本书的政治立场,它

并不是为了给出任何答案,而是

由工人与知识分子之间的政治认同的矛盾性引发出一系列新的难题:

社会主义者虔诚地寻求“地地道道的工人”来确认无产者自我认同的政治,那个时候,他们所谓的“地道”这一观念是从哪里来的?他们是怎样知道自己会在什么时候发现这种“人民的无声的真理”?由此说来,这种“工人的另一种文化”是被这些“有那么点资产阶级性质的无产者”所遮蔽的吗?

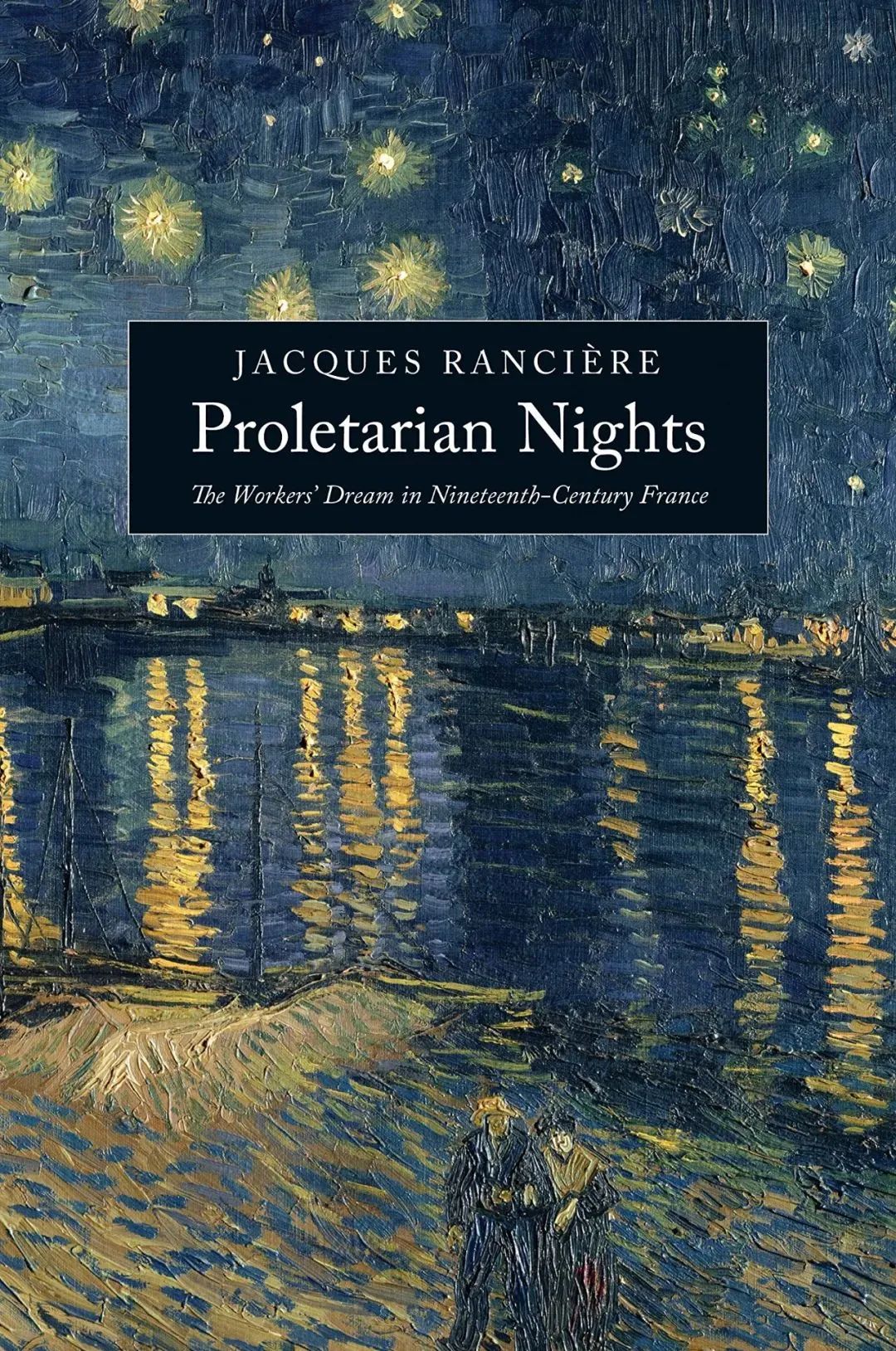

《无产者之夜》1981年初版封面

去年(1981年)出版的《无产者之夜》,

[注1,La Nuit des Proletaires,

Paris, Librairie Arthème Fayard, 1981, 45lpp. ISBN 2 213 00985 6.

]

讲述了一些发生在十九世纪30年代和40年代众所周知的事件——傅里叶、圣西门、卡贝[CABET]、昂方坦[ENFATIN],他们的乌托邦;“自由女性”;法国外省的社会主义公社;埃及之行以及德克萨斯州和伊利诺伊州注定失败的“伊加利亚”。这些事以前都曾有过介绍,但是朗西埃这本书的独创之处在于,它是基于被卷入其中的一些巴黎工人阶级的诗歌和自传体散文写成的。这些出生于1810年前后的男男女女,在十九世纪的30年代,写下了坚定的社会主义辩词,到了十九世纪的80年代,这些回忆逐渐沉寂,陷入了迷茫之中。

朗西埃所要论述的重点在于,它一次又一次地表明了,社会主义者和历史学家身处焦虑之中想要倾听的所谓“被压迫人民的呼声”,具有某种被系统地忽略的复杂性。朗西埃的著作所表达的并不是那种热情洋溢的工人阶级的认同,而是逃离到更美好的生活的向往;这种向往,主要是从审美的角度设想的,那是画家、诗人、哲学家和音乐家,他们的生活;这种生活,实际上就是受过教育的有闲知识分子的生活;这些知识分子,他们反过来又把自己看作是被压迫者天然的政治代表。

在朗西埃的书中,除了其他的内容之外,还揭示了一种部分来自于妄想的自我形象的共谋。

工人们和知识分子们在彼此的想象中无休止地循环往复,

一种彻底互惠的想象中的代表:

无产者需要掌握他人的秘密,以此确定自身存在的意义……他们缺少的并不是对剥削的理解;他们需要的是对自身的理解,也就是他们注定要成为剥削之外的存在:只有通过他人——中产阶级知识分子——的秘密,他们才能获得这样的洞察力。

正如朗西埃所写的那样:

这是一个关于认同、形象、自我与他者关系的问题,既指出了难题、又遮蔽了难题,要么维持、要么跨越那道从事思想劳作的人和从事手工劳作的人之间的鸿沟。

然而,社会主义知识分子的价值观与社会主义工人的愿望并不完全的一致。例如,当圣西门的知识分子关注

如何在经济上区别对待

创造财富的劳动者和寄生的懒汉时,圣西门的工人撰写的“信仰宣言”关注的却是支付工资的人和寻求工资的人之间的社会分化。

在朗西埃看来,由这种政治认同的矛盾性引发了更进一步的难题:既然这些社会主义的工人渴望的是作为非无产者而存在,那么他们能否被看作是他们阶级的“非代表性”?那么,

“代表性”是

什么到底由谁说了算?而社会主义者经常会干的一件事就是,虔诚地寻求“地地道道的工人”来确认无产者自我认同的政治,那个时候,他们所谓的“地道”这一观念是从哪里来的?他们是怎样知道自己会在什么时候发现这种“人民的无声的真理”?由此说来,这种“工人的另一种文化”是被这些“有那么点资产阶级性质的无产者”所遮蔽的吗?

《无产者之夜》法文版封面

|

2012年11月

显而易见的回答是,所谓“地地道道的工人”可以用“社会主义科学”的概念加以识别;但《无产者之夜》这本书隐含的恰恰是对任何这类自命不凡的“科学”的批判。出生于1940年的朗西埃是二十世纪60年代巴黎高师的共产主义学生。在学生运动中,他反对的是那些以牺牲理论和工人阶级为代价,去珍视学生自发意识形态的人,并且采纳了阿尔都塞有关马克思主义政治的概念,也就是“保卫科学,反对意识形态”。

[注2,

Jacques Rancière,

La

Le'3on

d'Althusser,

Paris, Gallimard, 1974, p.87.

]

朗西埃参加了阿尔都塞著名的《资本论》研讨班,他的一篇论文被收录在《读〈资本论〉》第一版。

[注3,1966年第一版,1968年第二版中被删除,但1973年单独重印,1970年英文版没有收录。]

但没过多久,朗西埃就放弃了对阿尔都塞式的“社会主义科学”的信念。正如他后来所写的那样,他经历了我这一代许多的知识分子在1968年所经历的:我们的阿尔都塞马克思主义,它是一种秩序哲学,其中的每个命题都与当时震撼整个资产阶级秩序的反抗运动保持着距离。

1969年,朗西埃成为一名毛主义者,并对阿尔都塞所使用的科学与意识形态的区分提出了至今仍然是最具洞察力的批评。朗西埃指出,阿尔都塞的一般意义上的意识形态这个概念,会导致一个后果,那就是人们无法以此考量意识形态的阶级基础,尤其是在苏联。

另一个原因在于,它用的是某种轻松的形而上学区分了真理与谬误,取代了政治上的选择:什么是“资产阶级意识形态”?什么是“马克思列宁主义的无产阶级意识形态”?

[注4,朗西埃,1969年7月]

朗西埃对阿尔都塞主义的绝弃在他1974的写作中

[注5,

La Lecon d'Althusser

]

体现得更为充分,对阿尔都塞猛烈抨击约翰·刘易斯的“人文主义”进行了毁灭性的批评。首先,朗西埃认为,阿尔都塞拒绝接受人类个体主体这一理所当然的概念并不是什么新鲜事:两百年来,这种“主体的清算”一直是哲学家们的家常便饭。无论如何,既然真正的靶子看来离我们更近、也更可怕,为什么要绕去挑刘易斯的刺:打让-保罗·萨特?然后,阿尔都塞的“理论上的反人文主义”对“没有主体的过程”只不过说它没有主体而已,那么它的

理论价值又是什么?此外,尤其是考虑到当阿尔都塞正在无情地致力于从大学中剔除所谓“人”的概念时,校外的工人们正在组织一场以“经济为人服务,而不是人为经济服务”为口号的占领活动,那么

它的实际目的又是什么?

1969年,朗西埃批评阿尔都塞蔑视“马克思列宁主义的无产阶级意识形态”。但到了1974年,这种坚定的自信消失了。“或许”,朗西埃写道,“并没有哪一种马克思主义的概念方案,在等待着从意识形态的污染或资产阶级的入侵中得到净化.……不是《资本论》的哪一种逻辑,而是针对各种不同问题的多种多样的话语策略”。朗西埃对抵抗话语的多样性新持有的这种开放态度,使得在他的周围形成了一个被称为“造反的意识形态研究中心”的团体。

该中心名义上与米歇尔·福柯在法兰西学院的教席相关联,并且深度卷入了让-保罗·萨特关于两次世界大战之间法国一系列电视节目的计划,后来这个计划没能完成。该中心还在1975年开始出版季刊《逻辑的造反》,引用创刊词中的话来说,它致力于以“自下而上的思想”记录为基础,构建“另一种历史记忆”。而它最根本的目的在于展现并记录“阶级斗争并不会因为与学院的教学内容不符而不复存在”。

[注6,1981年出版]

而《无产者之夜》就是这一愿望的完美实现。希望能有出版商出版英文版。

《无产者的夜晚》英译本封面

|

2012年4月

▶

版权归译者所有,译者已授权发布。

▶

院外计划

不同的板块分进合击:

汇集、

映射、交织、对抗,突破各自的界限,

打开已在却仍未被再现的环节,把握更为共通的复杂情势,

循序渐进、由表及里地回应

批判者与建造者的联合

这一目标。

福柯与萨特

将福柯的著作放置于双重问题中:社会批判理论的问题;作者称之为“信息方式”的新社会构型的问题。尽管福柯的政治学是模糊的,他的著作则非常适合于批判理论。他提供了包括若干理论因素的分析模式,如果对这些理论因素进行适当的解释,就能为批判理论开启新的方向,并将批判理论带出它当前的困境。但只有认识到发达工业社会中的某种重要变化,批判理论的这些新方向才变得明显。为此,作者创造了一个短语“信息方式”来表征这些变化,并将当时的情形与马克思的生产方式概念进行对照。

上

|

经典马克思主义的理论界限:工作场所之外的统治不是失去了其特殊性,就是游离于生产方式理论之外。

下

|

马克思主义并不仅仅意味着特殊的生产方式理论或政治经济学批判以及所谓的辩证方法,而是一种对统治的批判观点。

▶

合集

|

2017/18 - 2021/23

院外

自从2017年4月试运行到2018年4月正式运行以来,推送千余次原创文章,形成五个稳定的板块,分别是:BAU学社、星丛共通体、回声·EG、批评·家、BLOOM绽。

作为激励师生共同研习的方法,各板块的定位不同,形式与进路亦有分担:

BAU学社

探根究底,以“重访包豪斯”遴择同道中人,整饬包豪斯人的文献材料,主持系列丛书的出版,由此推扩到“世纪先锋派”;

星丛共通体

回溯源起,以译介瓦尔堡、塔夫里和法兰克福学派等人的文本为重心,毗连上世纪的艺术、建筑与视觉文化研究,置于批判理论的讲读中砺炼;

回声·EG

形与势俱备,从“美学与政治”这一矛盾情境出发,以批评式导读与导读式写作,次第引入空间政治、媒介政治、生命政治,共构审美论域;

批评·家

教学相长,深入个例以梳理历史的特定脉络,转换视角以突破既定的叙述框架,持续组织线上的文本庭审以及线下的共读活动;

BLOOM绽

言与行贯通,以“都市状况”为核心议题,以展示与策动为支撑,辩证地介入建筑、城市、艺术、技术相互联结的当下语境。

▶

星丛共通体

专题|

辩证能量

:

瓦尔堡的图像研究与历史想象

主持|

郑小千

瓦尔堡并非研究的目的,他更像是通往问题核心的途径。抛却时髦的风尚,我们今日所面临的历史危机,与世纪之交的德国也就是瓦尔堡深度焦虑的文化根源有着怎样的关系?

专题|

先锋派,一场世纪对话

主持|

周诗岩

选择“美学先锋派”理论之争

关键节点上

的历史性文本,穿透“avant-garde”在二十世纪以来艺术领域的使用、引发的主要问题与争论焦点,爆破出“先锋派”运动的思想张力。

译介|

瓦尔堡

主持|

郑小千

周诗岩

当瓦尔堡的思想以显学之势再度进入人们的视野时,也被轻巧地

引向了另一极:跳过批判性思考,沉湎于文学化的修辞,瓦尔堡所处的思辨传统,特别是关于历史救赎的问题却鲜少被提及。