利维坦按:我之前推荐过桑德斯的《文化冷战与中央情报局》,里面对于CIA著名的MKUltra计划描写得十分详尽。MKUltra计划一般被称作思想控制实验,从1953年正式上马到1973年正式停止,这20年的时间内恰恰也是嬉皮士兴起的阶段。LSD一度是MKUltra计划的研究主体。基于中情局已知LSD能扭曲或剥夺服用者对现实环境的认知,他们希望进一步试验该药物能否影响一个人的忠诚度,使当时冷战期间的苏联间谍能违反自己的作战意愿,拒绝服从雇主(不要以为冷战期间只有帝国主义在搞LSD,参见《共产主义与LSD:铁幕后的实验》)。

当然,如果你看完今天这篇文章就会知道,当时参加“昏迷实验”的人远远不止是中情局雇员、囚犯和妓女……如果说感恩而死乐队服用致幻剂还在你的意料之中的话,那硅谷当年350多名工程师每次要付500美元就为了体验一回LSD会不会让你很吃惊呢……

文/Ben Marks

译/杨睿

校对/石炜

原文/www.collectorsweekly.com/articles/did-the-cias-experiments-with-psychedelic-drugs-unwittingly-create-the-grateful-dead/

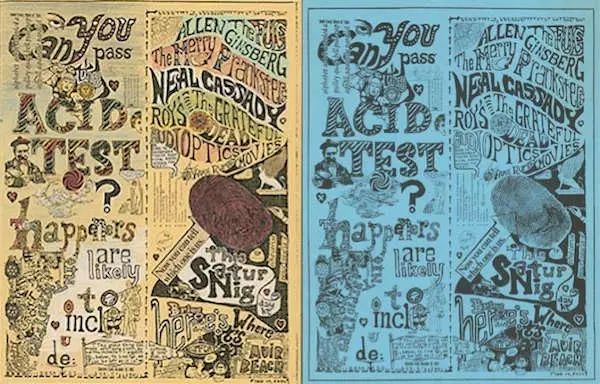

图为未标明日期的缪尔海滩昏迷试验的宣传海报,作者保罗·福斯特(Paul Foster);左图为森夏恩·凯西(Sunshine Kesey)亲手上色的海报;图片来源:dead.net

1965-1966年是摇滚音乐圈的多事之秋,每个人都沉迷于迷幻药LSD的作用之下。想要理清这段时间发生的所有事,写出准确无误的昏迷试验(Acid Tests)之史,其难度就像是想把整整一大缸的电鳗按长度整齐排好。电鳗这玩意儿,你永远没办法让它停止扭来扭去,更别说想把捋直了。如果你想动手让它们停止扭动,呵呵,别忘了它们可是“电”鳗啊。

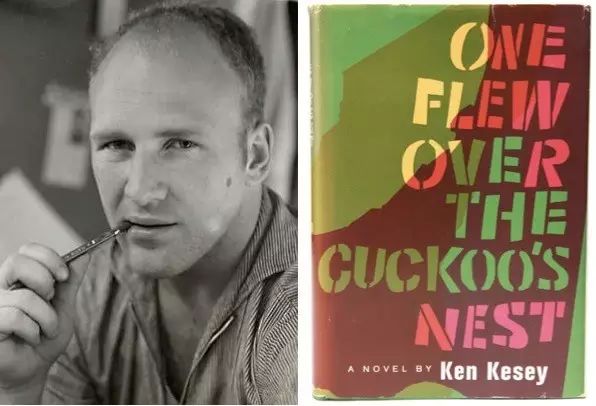

2015年,某些音乐爱好者开始将目光投向摇滚史上最早的两场昏迷试验的音乐表演。最早的两场昏迷试验是由《飞越疯人院》(对,就是那部电影的原著)的作者肯· 凯西(Ken Kesey)和他的“快活的恶作剧者”乐队(Merry Pranksters)一起组织举办的。而且2015年还是“感恩而死”乐队(Grateful Dead)的50周年纪念。感恩而死乐队是众多迷幻药嗑药客的挚爱。

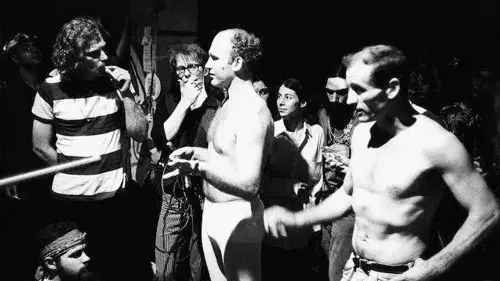

在“快活的恶作剧者”于1968年所参与的昏迷实验中,

肯·凯西和尼尔·卡萨迪袒露着自己的胸膛。

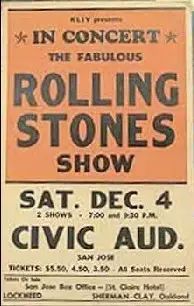

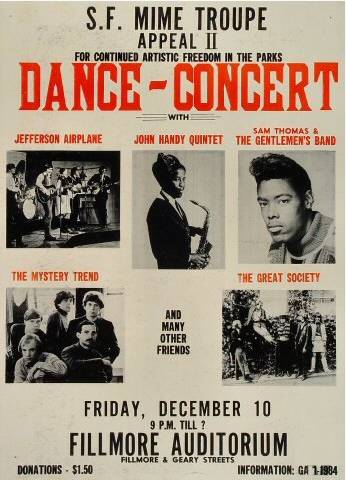

感恩而死乐队由杰瑞·加西亚(Jerry Garcia)、鲍勃·韦尔(Bob Weir)、罗恩·“皮戈潘”·麦克南(Ron “Pigpen” McKernan,pigpen也有猪圈的意思)、菲尔·莱什(Phil Lesh)和比尔·克雷茨曼(Bill Kreutzmann)组成。音乐历史学家一致认为,他们初次演出是1965年5月5日,在门罗帕克市的旧金山郊区。然而,对于他们第一次以“感恩而死”的队名登台演出是什么时候,就有很多不同的看法了。是1965年11月4日,滚石乐队就在附近演出的那个夜晚,在圣乔斯昏迷试验的现场?抑或是11月10日,在菲尔莫尔大剧院为旧金山哑剧团举办的慈善晚会上——就像乐队在自己的官网上所说的那样?抑或是再之后的一晚——12月11日(还有人声称是在一周之后的12月18日)在穆尔海滩的昏迷试验上?

在穆尔海滩的昏迷试验电子派对上,我们找到了印有乐队新名字“感恩而死”的海报。这可是重要的“证物”。如果学者们不能在“感恩而死”初次登台的日期上达成共识,那么多的死党歌迷(Deadhead)怎么知道什么时候该把自己嬉皮士的照片上传到Facebook上来纪念“感恩至死”呢?

肯·凯西用自己写《飞越疯人院》(1962)赚的钱举办了1965年和1966年的昏迷试验。图源:dead.net

幸好,追根究底并不是尼古拉斯·梅里韦瑟(Nicholas Meriwether)的职责,哪怕他是圣克鲁斯加利福利亚大学麦克亨利图书馆“感恩而死”的档案管理员。很多“感恩而死档案馆”都坐落在圣克鲁斯。但当问到乐队的早期生涯时,梅里韦瑟还是答得上来的。“直到1970年,我们才组建了感恩而死的档案记录,”他在电话里告诉我,“因为直到那一年,图书馆才收录了他们。发生在那之前的事情我们有所耳闻,但还是知之甚少。我就指望着哪一天,”他补充说,“我能够说,‘快来,我带您去看有关昏迷试验的珍贵档案’。遗憾的是,到目前为止,我并没有理清那段历史。我也没有昏迷试验的相关档案。”

在今天保守的文化氛围下,我们很难想象有一所大学,竟然会打造一个公共空间来纪念那些瘾君子,甚至还是加利福利亚大学这样善待反主流文化、备受尊敬的大学!1965年,迷幻药还是一种合法的处方药,拿着精神病医生开的处方就能在药店买到LSD。这一点可能会让很多千禧一代的人和他们的父母瞠目结舌。当时,LSD是很容易买到的,就像今天的镇痛药(盐酸羟考酮控释片剂)和其他处方药一样。

事实上,迷幻派对的出现要比昏迷试验早得多。20世纪50年代初,美国中央情报局开始进行LSD试验,给囚犯和妓女注射一定剂量的LSD(没有事先提醒他们,更不用说征求他们同意了),研究LSD的迷幻效果。1959年,肯· 凯西听说了这种药物的存在,并报名参加了中情局臭名昭著的MKUltra项目(迷幻药试验),做了测试对象。后来的感恩而死抒情诗人罗伯特·亨特(Robert Hunter)也自愿参加了这场迷幻药试验。

上图是诗人艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)拍摄的尼尔·卡萨迪(Neal Cassady)——杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)《在路上》(On the Road)一书中英雄的原型。卡萨迪和金斯堡也都参与了昏迷试验。

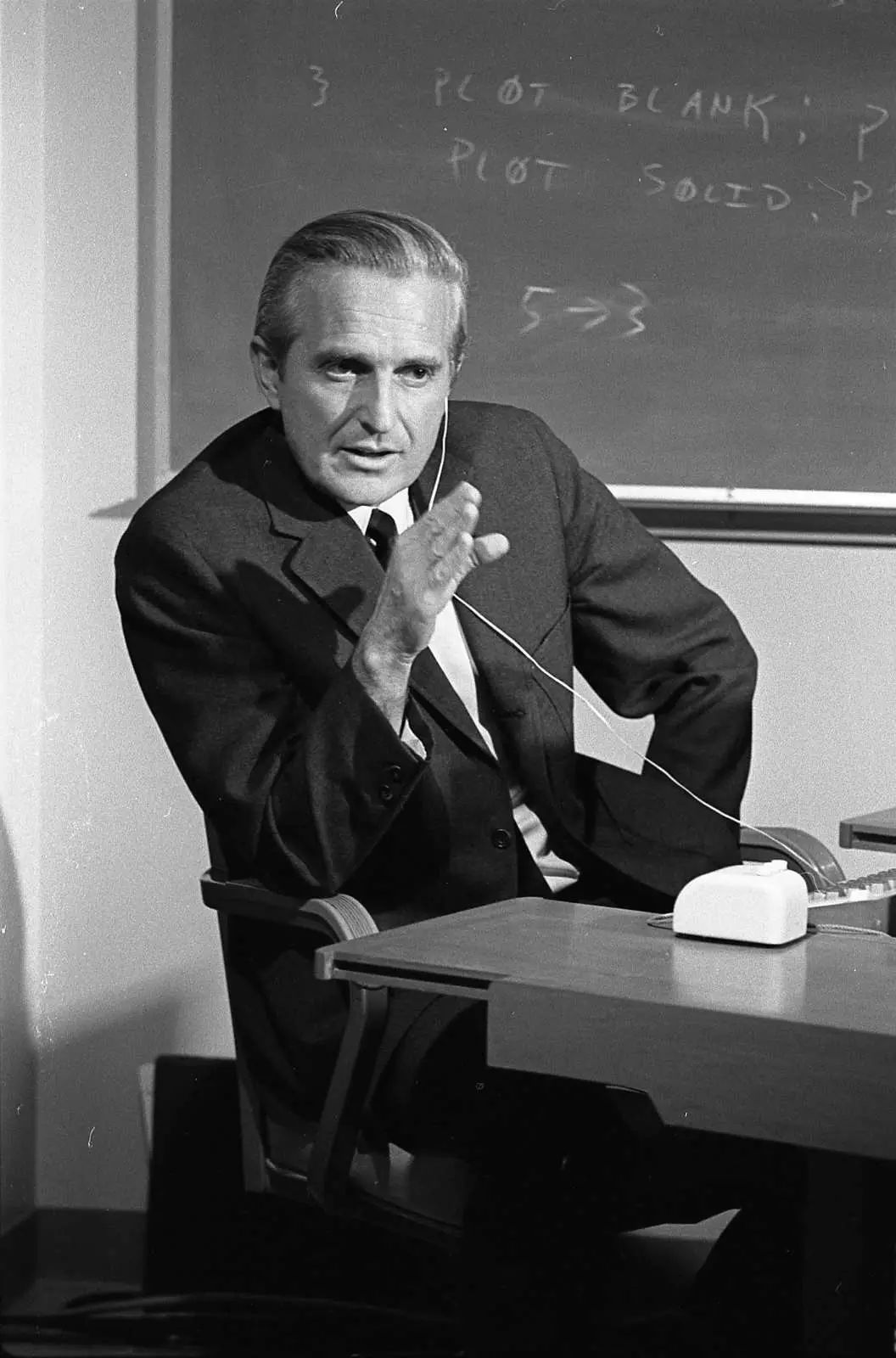

美国公司,至少是一些发展前景黯淡的公司开始考虑隐藏在迷幻药背后的商业价值。正如记者约翰·马克福(John Markoff)在他2005年的书《冬眠鼠之辞:六十年代的反主流文化对个人电脑业的影响》提到的:在20世纪60年代早期,为了体验一回迷幻药,硅谷有350多名工程师每次要付500美元给国际现金研究基金会的迈伦·斯托拉夫(Myron Stolaroff)。服用迷幻药之后的迷离状态可以帮助这些工程师突破平时百思不得其解的难题,提高他们的整体创新能力。心理学家詹姆斯·法迪曼(James Fadiman)也曾引导斯坦福研究所的道格·恩格尔巴特(Doug Engelbart)服用过迷幻药。恩格尔巴特被誉为“样品唱片之母”(The Mother of all Demos),还曾在1968年预言我们今天这样互联网的世界。他还发明了鼠标。但是马克福表示,恩格尔巴特第二次服用迷幻药之后,他的“顿悟”只是一个毫不现实的设计——“漂浮在马桶里的水车,还会随液体(水或尿液)流动而转动。“换句话说,就是帮助小男孩练习尿尿的玩意儿。

发明家道格·恩格尔巴特(1925-2013):最广为人知的是他发明了鼠标

60年代的前半段,迷幻药被瑞士的山德士制药公司垄断了,但包括斯托拉夫和法迪曼在内的LSD服用者还是能弄到一些迷幻药。1966年5月27日,加州认定服用LSD和类似的迷幻药DMT是违法的。市场上顿时出现了迷幻药的供给真空。于是,诸如奥斯利·斯坦利(Owsley Stanley)这些野心勃勃的业余化学家们开始在临时实验室里合成LSD,为蓬勃发展起来的黑市贡献了数百万剂迷幻药。一份消费者联盟报告称:“LSD每剂250毫克,100万剂也才重9盎司,”这就意味着,这种本来就没有气味的药物更加容易藏匿和流通。

让我们回到一开始的话题——昏迷试验和“感恩而死”的起源。中情局对LSD有关思想的控制力感兴趣;像斯托拉夫那样的拥护者指望迷幻药能让聪明人更聪明;凯西和“快活的恶作剧者”则更加符合迷幻摇滚的“激发热情、内向探索、脱离体制”(Turn on, tune in, drop out)学派,也就是前哈佛大学讲师蒂莫西·利里(Timothy Leary)极力鼓吹的那种学派。

图为山野女孩和杰瑞·加西亚1966年的合影;图片来源:paloaltohistory.org。

不过,昏迷试验本身其实比我们以为的要复杂得多。尽管感恩而死乐队在这些昏迷试验活动上也会演奏音乐【假山姆和暴君组合(Sam the Sham and the Pharaohs)演唱的“全金属外壳”(Wooly Bully)、一匙爱乐团(Lovin’ Spoonful)的“你相信魔法吗”(Do You Believe in Magic)都是早期昏迷试验中的经典曲目,但并没有相关记录保存下来】,但他们玩的音乐通常是可以与“快活的恶作剧者”媲美的电子杂音,其中包括现场录音、循环回放、数不清的杂音和震耳欲聋的回响。

“昏迷试验就是我们后来所有演出的原型。”

通常,快活的恶作剧者会把他们的音频设备摆在舞台的一边,感恩而死的扩音器和乐器,包括皮戈潘的琴和克雷茨曼的套鼓,则摆在舞台的另一边。灯光照明,包括闪光灯在内,是这场表演的重要组成部分。从某一刻开始,“垮掉的一代”的英雄艾伦·金斯堡就会开始即兴念他写的诗,跟着,尼尔·卡萨迪就会靠近麦克风,在兴奋剂的作用下,开始一段意识流的说唱,全场沸腾。在早期的一些昏迷试验上,金斯堡和卡萨迪在垮掉的一代和嬉皮士之间架起了一座桥梁。但昏迷试验最令人难以忘怀的,是它完全消除了表演者和观众之间的界限。在昏迷试验中,参与就是唯一的规则。“无人置身事外”的准则让反传统狂欢节的表演就像是橄榄球超级杯大赛上观众自己冲到场上进行的中场表演。

1966年3月25日,感恩而死在洛杉矶的演员大厅进行表演。经常有人将这次演出归为一场昏迷试验,但据摄影师罗西·麦基(Rosie McGee)说, 它并不是。从左至右:皮戈潘,加西亚,莱什,克雷茨曼和韦尔。

感恩而死乐队的主唱吉他手、主创杰瑞·加西亚和他后来的女友山野女孩(原名卡罗琳·亚当斯)在《加西亚:新时空的路标》(Garcia: A Signpost to New Space)中都表示:全身心的参与演出令人感到精疲力尽。这份厚度足有一本书的采访稿发表于1972年。书中,杰瑞和山野女孩跟“滚石乐队”的制作人詹恩·温纳(Jann Wenner)和后来耶鲁大学的法学院教授查尔斯·赖克(Charles Reich)聊起了昏迷试验第二天的感觉:

山野女孩:昏迷试验一直持续到清晨才结束。你开始收拾自己的东西,走出门去。外面挺冷的,没有起雾。你身边的人看起来好像矮了8公分,瘦了20磅。他们看起来并没有很憔悴,只是小了一号,像被压实了一样。

杰瑞:不错。

山野女孩:结束之后,每个人都拖着疲惫的身体,打算回家。开车回拉洪达(La Honda)是一段很长的路,途中还要开过一条盘旋崎岖的山路(当时,山野女孩和肯·凯西一起住在拉洪达)。

杰瑞:昏迷试验之后的感觉很好,就是一种……

山野女孩:……我们还活着的感觉。

杰瑞:……一天过去了……又是阳光灿烂的一天,让人不敢相信那已经过去的无比漫长的夜晚是真实存在的。

对于加西亚来说,昏迷试验能让你的世界暂时停止转动,然后重新发现:这个世界还是在旋转个不停的。这就是它的一大作用。加西亚还在采访中提到,昏迷试验是他们“第一次接触无形(Formlessness)”。无形和混乱可以创造出新的形式,新的秩序;让我们向着真正的秩序更进一步。当你打破旧的秩序和形式,一切旧的东西支离破碎,你会发现一个全新的空间。那里是全新的形式和全新的秩序。这整个过程更像是一种流,自然而然就发生了。”

为了让同时期硅谷的投机资本家理解加西亚的想法,我们可以说LSD是一种颠覆性技术,不只是一笔单纯的交易,好比打车或住旅馆。回顾历史,社会的发展就是在不断地改革、不断地颠覆。这也正是美国主流人群仍然对迷幻药如此害怕的原因——他们害怕迷幻药会颠覆现有的一切。

加州是早期昏迷试验的起源地。1965年,LSD在加州仍然是合法的。

加西亚回忆说:“我们喜欢的这种状态常常让别人害怕。我们的房东害怕,所以从不跟我们续租。很多时候,来参加昏迷试验的人也会害怕。接到报警赶来的警察会害怕;每个人都害怕这种无形混乱的状态,因为那就是彻底完全的混乱无序。”这种无序的状态就像是满满一大缸扭来扭去的电鳗。

包括凯西和加西亚在内的很多人都热衷于这种和危险的亲密接触,享受药物作用带来的震颤、迷离,享受这种神志不清的状态。

LSD的药效还会扭曲他们的记忆——说好听一点——这也是为什么感恩而死的名字来得这么奇怪的原因之一。“我说这个,并不是想要为我自己理不清这段历史而开脱,”梅里韦瑟告诉我,“但你必须知道,LSD是有史以来我们发现的最强大的药物。它可以放大某些东西的重要性,让它们深深扎根于人们的记忆中,让人们对某件事情的回忆变得更加复杂。”

古人有云,“当局者迷,旁观者清”。如果你清楚60年代发生的事情,那你可能身处其他时代。如果你回忆起某些昏迷试验的情节,那么你可能并不在昏迷试验的现场,你的说辞就更加值得怀疑了。

因此,大多数研究感恩而死的学者和昏迷试验的历史学家都比较信服小说家汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)对昏迷试验的描述。1968年,他在《令人震颤的昏迷试验》(Electric Kool-Aid Acid Test)中生动具体地描绘了圣乔斯和缪尔海滩的昏迷试验,还提供了大量的照片。事实是,沃尔夫并没有出席这两场活动。

肯·凯西(Ken Kesey)表示,《令人震颤的昏迷试验》的内容有98%是准确的。

“凯西称沃尔夫的书有98%是准确的,”梅里韦瑟重申了这点。这说明:沃尔夫当时并不在场。但沃尔夫是一个合格的记者,他把凯西的采访内容东拼西凑,凑出了圣乔斯和缪尔海滩的描述。加西亚认为,和凯西相比,“快活的恶作剧者”的肯·巴伯斯(Ken Babbs)更像是昏迷试验的核心力量,”梅里韦瑟说,“但快活的恶作剧者在读《令人震颤的昏迷试验》时,觉得作者把凯西当成了昏迷试验的核心人物,他的故事天生有一种吸引力,让凯西自然而然地成为这本书的主人公。现在,当时人们的看法已经难以得知。”

汤姆·沃尔夫在位于纽约市上东城的家中,2007年。

那么,凯西跟沃尔夫说了些什么呢?1965年,第一次昏迷试验在圣克鲁斯附近,肯·巴伯斯的家里举行。凯西和快活的恶作剧者都认为昏迷试验是个好主意,可以更广泛更深刻地走进大众。之后的那个周末,滚石乐队在圣乔斯有一场演唱会。干嘛不在那儿整一场昏迷试验?凯西在圣乔斯有认识的人,是“当地一个波西米亚式的人物”(沃尔夫语),凯西称他为“老黑”(Big Nig,nig是黑人的蔑称)。在2015年,“老黑”听起来更像是对大部分美国黑人的蔑称,但是这个词至少比沃尔夫在《令人震颤的昏迷试验》中提到的“可怜的黑鬼”要稍微好一点。无论如何,大多数的昏迷试验学者都认为沃尔夫的描述是真实准确的:

“这一晚,”沃尔夫写道,“快活的恶作剧者拿着油画棒和彩笔坐下来,开始制作8½X11大的传单,他们在纸上龙飞凤舞地写道——“你能通过昏迷试验吗?”,并在传单上写明了老黑的地址。滚石乐队的演唱会一散场,数不清的观众从会场里蜂拥而出,快活的恶作剧者们穿梭在人群中,散发着传单。他们穿着橙色&银色的奇装异服,像野人一样——快活的恶作剧者——他们将传单塞给人们,像某种魔鬼,要帮人们释放在滚石乐队现场积攒的无处爆发的能量。

肯·凯西和快活的恶作剧者在圣乔斯举办第二次昏迷试验,因为滚石乐队的演唱会就在那里。

“人们涌进老黑的家,混乱和迷幻无处不在;电子琴的音浪震颤全场,人们翩然起舞,既不是摇滚舞,也不是扭摆舞,他们只是欣然随意地跳着,舞着,旋转着;他们双手高举过头顶,大声尖叫着;闪光灯的光束扫过每个人的头顶;卡萨迪在说唱,福斯特从他的怪袋子里掏出一样样奇怪的小玩意:古老的哨子、锡制的蟋蟀、烧焦的钥匙、还有一些塑料手柄……所有人的眼睛都亮得出奇,像电灯泡一样。四周一片黑暗——黑暗里一切都在摇摆,在跃动,在汇集,混乱又迷幻——又一波高亢的音浪,场内的气氛被再次点燃,整栋老房子都在随之震颤,像蜕皮的蛇在扭曲摇摆。音浪再一次袭来,黑暗里的一切都被点燃,每个人的内心都在尖叫,脑子似乎要炸掉了;邻居打电话报了警,但人们情绪更加高亢,气氛之嗨早就超过了历史上任何一次群体集会。这是第一次群体性的迷幻体验,是迷幻药和盛放的一代(Flower Generation)的黎明。当然,还有等着收租金的老黑。”

加西亚对圣乔斯那场昏迷试验的记忆则有所不同。他在采访中提到:“在滚石乐队演唱会的旁边,有栋房子。就在这里,就在那晚,同一天晚上。我们在那里,演奏我们——呃,糟糕的音乐。我们的乐器和设备塞满了那小小的房子。我们真的很吵,周围的人们就……啊有些伙计还走火入魔了。有很多人从我们租的房子里涌出去。”

沃尔夫在书中还提到,加西亚和老黑喝醉了之后凑到一起,老黑要租金的时候还急得挠了加西亚几下。的确,钱是昏迷试验的重要元素,参加昏迷试验的每个人都得掏钱。这是表演者和观众之间难以区分的标志——每个人都平等地参与其中。

“举办昏迷试验需要花一大笔钱,但每个人都贡献了一份力量。”加西亚在采访中说道,“表演者掏了钱,电工也掏了钱,收票的伙计掏了钱,每个人都掏了钱,如果只有一样东西要付钱,那我们就重复支付了很多次。这就是一场交易:你掏钱了,就能在这里呆一整夜。”在老黑家举办的这场昏迷试验一直持续到12月5日的凌晨。

12月4日这晚的昏迷试验,是谁提供的LSD?“人们想要搞清这个问题,开始研究一些细节的东西,”梅里韦瑟说。光是想想人们对这个问题的执着,就……

未来“滚石乐队”的制作人詹恩·温纳参加了圣乔斯的这场昏迷试验。巴伦·沃尔曼摄;图片来源:Jannswenner.com

事实证明,和沃尔夫不同,那天晚上,未来“滚石”的制作人詹恩·温纳(Jann Wenner)是真的在场。他当时是加州大学伯克利分校日报的记者,他后来也一直干的这行。他为《令人震颤的昏迷试验》写了前言,他回忆说,“我去了凯西的演唱会现场,我没想到那就是第一场昏迷试验。我记得当时我还问别人(经查证,是菲尔·莱什)他们是谁。那个人告诉我,他们是感恩而死。这句话如同一块石头,在我心里激起了巨大的涟漪。”

温纳想说的可能是第一场“公众”昏迷试验,因为真正的第一场昏迷试验其实是一周之前在巴伯斯家的那次。温纳辩解称,他1972年在撰写前言时并不会很了解昏迷试验——在以后,他有足够的时间把这些昏迷试验的故事讲给后代听,对吧?

重要的是,尽管备受争议,温纳仍然是20世纪最重要、最有影响力的摇滚记者和制作人。他从乐队的贝斯手菲尔·莱什那里直接听说了乐队新名字的起源。加西亚后来回忆说,莱什在乐队名字的渊源中扮演着十分重要的角色——当时是在莱什的家里,杰瑞·加西亚在“一本厚厚的牛津词典”里翻到了一个短语“感恩而死”。这可能就是为什么当莱什告诉温纳的时候,这个名字还是如此的记忆犹新——“我们是感恩而死”。但是乐队的名字怎么可能会没有书面记录呢?

按照大多数的观点看来,尽管这些观点似乎不太站得住脚,1965年12月4日似乎就是感恩而死乐队第一次以这个名字站上了舞台。

也许吧。这一答案的不确定性既是因为温纳固有的不可靠的“心理状态”,也是因为其他的参与者有不同的说法。但最主要的原因,可能是乐队决定把以前的名字“术士乐队”作为绰号之后,乐队名字的多变性。加西亚在采访中也回忆说,“我们改名叫感恩而死,因为我们听说有另一个乐队也叫术士乐队。差不多有两三个月的时间,我们是没有名字的。我们绞尽脑汁想要换个名字,但一直没有想出合适的。直到我在那本词典里翻到了感恩而死……”

加西亚很难说清那两三个月具体是哪两三个月,但梅里韦瑟有个建议:“也许有一件事可以帮我们回答这个问题,理清这条时间线,”他提出,“那年的初秋,11月,乐队的样品唱片上署的队名还是“抢修队”(Emergency Crew)。”对于一个有几百万歌迷的乐队来说,抢修队这个名字实在太没有逼格了。但梅利韦瑟表示,乐队其实还有过更没有逼格的名字:香草石墨(Vanilla Plumbago)、神话伦理冰柱三轮车(Mythical Ethical Icicle Tricycle)。

感恩而死乐队也出演了这场音乐会,但他们的名字并没有出现在海报上。只在三天后的报纸上,提到了他们——术士乐队(曾用名)。图片来源:jerrygarcia.com

接下来,我们再来看看那场音乐会的一周后——12月10日-11日。不管当时乐队的名字是什么,他们接连表演了两晚。表演的地点我们暂时还不太确定。但第一次演出一定是在旧金山的菲尔莫尔礼堂(Fillmore Auditorium)为旧金山哑剧团(Mime Troupe)举办的慈善活动上。术士乐队(Warlocks)和感恩而死这两个名字都没有出现在这场活动的海报上。12月13日,在“旧金山纪事报”上,拉尔夫·格里森( Ralph Gleason)提到了12月10日在菲尔莫尔表演的乐队,并将他们称作术士乐队。感恩而死的官网称这场活动是乐队第一次以“感恩而死”的队名登上舞台。由于缺乏官方记录,莱什跟温纳说的一周前的那个说法似乎并不正确。

感恩而死的出版商和历史学家——丹尼斯·麦克纳利(Dennis McNally)回忆,菲尔莫尔音乐会的发起人比尔·格雷厄姆曾为术士乐队预定了12月10日的场地,但在活动开始之前,乐队突然把名字改成了感恩而死;格雷厄姆并“不喜欢”乐队的新名字,所以当他把乐队的名字写在舞台一边的黑板上时,他还在后面补充写道“前术士乐队”。这一段轶事并没有留下照片记录,麦克纳利当时也不在场,他从格雷厄姆那里听说了这段故事,而后在加西亚和莱什那里得到了证实。

穆尔海滩之屋,大约建于1948年,是1965年12月11日或18日昏迷试验的所在地。图片来源:Bellobeach.com

《和感恩而死在一起》(Living with the Dead)一书中提到,感恩而死的前经理洛克·史卡利(Rock Scully),和“迷幻之王”奥斯利·斯坦利(Owsley Stanley)当时都参加了菲尔莫尔的表演;虽然他不记得有什么黑板,但他确实记得听到一个“主持人”用“不一样的方式”介绍乐队:“来自帕罗奥罗的前术士乐队,女士们,先生们,接下来请欢迎感恩而死乐队!”

第二天晚上,乐队参加了第三场昏迷试验。关于这场表演的地点有很多说法。如果我们坚持沃尔夫那98%准确的时间线,第三场昏迷试验可能是在穆尔海滩边的一栋老房子里,就在金门大桥的北边。在这里,我们终于找到了证据,保罗·福斯特画的海报里出现了浊气乐队(The Fugs,fug是fuck的委婉说法)、艾伦·金斯堡、快活的恶作剧者、尼尔·卡萨迪、罗伊乐队(Roy’s Audioptics)、休·罗姆尼【Hugh Romney,以威维·格雷(Wavy Gravy)的名字更广为人知】,对的,还有感恩而死……我们让汤姆·沃尔夫接着讲,好吗?

“感恩而死的演奏满是奇怪的声音!迷幻的痛苦!像是身处潜艇之中,一半的时间是浑浊的;又像坐在瀑布之下,耳边是响声震天的呻吟,充斥着抑扬顿挫的鬼哭狼嚎;加西亚每弹一下电吉他,音浪就会传遍半个街区,屋子里的音浪混乱无序,还有其他成员在弹各种乐器,弹得起劲,听起来就像是一个电影院,一台透热机,一台公民乐队电台和一辆有自动粉碎功能的垃圾车的混音;所有的一切都以同一个频率出现在凌晨四点……”

图为第三还是第四次昏迷试验举办的地方。直到2009年,科里·阿诺德(Corry Arnold)拍这张照片时,它还安然屹立,但现在,这栋房子已经被拆除了。图片来源:Rock Prosopography 101。

对于梅里韦瑟来说,昏迷试验对于感恩而死乐队的影响,要比沃尔夫所说的电子医疗设备用于治疗风湿性关节炎的影响要深刻得多。梅里韦瑟说,“昏迷试验教会他们如何与人沟通,让他们更加渴望更加热爱即兴创作。让他们远远超越了传统的表演模式。感恩而死乐队的每个成员都在昏迷试验中有所体验、有所收获:每个人自由发挥、即兴创作的时候竟然还能彼此迎合,打造不错的音乐效果。也正是这种特质,乐队活动了整整30年,他们的音乐至今仍令人难以忘怀。在这方面,感恩而死已经走在了前面。昏迷试验就是他们的实验室,是他们的乐园,让他们看见一切可能。”

肯· 凯西和他的“快活的恶作剧者”乐队在他们的巴士“furthur”前的合影

“昏迷试验是我们后来每场表演的原型,”加西亚在采访中这样告诉温纳。“但是,我们在后来的演出中并没有真正再现昏迷试验的水平。从来没有达到我们在昏迷试验中服用过迷幻药的效果,真的……现在的场景就(像)是在看电视或去看电影。你走进会场,看到舞台上的拱门,看到台上站着的主持人,你的目光就聚焦在这些东西上,音乐声从某个方向朝你涌来;你的脑子里并没有那种服用了迷幻药的迷幻感,一切都和以前那些旧的东西一样……这也是我们借助迷幻药尽力想要消除的感觉。昏迷试验可以让一切走向另一个令人完全不可思议的方向。”

图为山野女孩通过昏迷试验的毕业文凭,图片来源:SF Rock Posters

请各位注意:感恩而死乐队和杰瑞·加西亚的网站都认为第三场昏迷试验是12月11日在帕罗奥图的重击俱乐部(Big Beat)举办的。同样,在《和感恩而死在一起》中,洛克·斯库利回忆说,那晚看过感恩而死乐队——前术士乐队的表演之后,奥斯利·斯坦利开着他的莫里斯车把他送到了菲尔莫尔的重击俱乐部。然而,包括汤姆·沃尔夫在内的很多人都有不同的看法——奥斯利·斯坦利说穆尔海滩昏迷试验发生在12月11日。斯坦利曾在《暗星:杰瑞·加西亚的口述自传》中和作家罗伯特·格林菲尔德(Robert Greenfield)聊到:“1965年的12月,我是第一次听到感恩而死乐队。那是穆尔海滩昏迷试验的前夜,就在菲尔莫尔。”我们都同意一点:感恩而死乐队在1965年12月10日只在菲尔莫尔演奏过一次。至于11日的那次,可能是在北加州的某个地方吧。

话又说回来,在60年代末,斯坦利据说制造了100万剂,甚至更多的迷幻药。斯库利说那天晚上他在菲尔莫尔看到了感恩而死/术士乐队,他们起码用坏了“几百个话筒”。然而这些人现在都已经不在人世,他们都是律师口中所谓的“不可靠的证人”。

管它呢。让我们稍微总结一下目前对于感恩而死初次登台的说法:第一种,12月4日在圣乔斯老黑家的昏迷试验是感恩而死的初次登台,口头确认,没有物证;第二种,12月10日在菲尔莫尔大剧院举办的哑剧团慈善活动是乐队第一次在黑板上更正名字,口头确认,也没有物证;第三种,12月11或18日在穆尔海滩的昏迷试验是感恩而死的初次登台,有海报为证。

感恩而死乐队的合照,鲍勃·塞德曼(Bob Seidemann)摄

从昏迷试验时代的开始到1966年的秋天,感恩而死乐队、凯西和快活的恶作剧者一直是统一战线的。直到1966年,计划好的昏迷试验毕业典礼却没能如期举行,被临时取消了。这两个团体也就此分道扬镳。

据梅里韦瑟说,真的不是因为凯西的情人山野女孩,后来成了加西亚的情人,搬进了加西亚的家。“即使乐队成员之间有摩擦,”梅里韦瑟说,“乐队也总是把凯西当作路人。”1972年8月,他们还为凯西办了一场慈善活动。到八九十年代,杰瑞大病初愈,还跑到俄勒冈州凯西的农场休养了一段日子。

感恩而死乐队的第一张专辑于1967年3月发布。同年10月,乐队成员皮戈潘和韦尔因持有大麻被捕。他们最初被指控犯有重罪,但最后只被判打手腕(小罪轻罚)。

“不,”梅里韦瑟继续说,“我认为事实更加简单。1966年初,我觉得乐队已经开始慢慢发觉LSD和其他迷幻药对公众的负面影响,意识到迷幻药其实极具破坏力。而且他们很想出唱片。那些日子里,一个沉迷于迷幻药的乐队是拿不到大唱片公司的唱片协议的。感恩而死很清楚这点,所以他们才和快活的恶作剧者分道扬镳。”

最后,他们终于拿下了唱片合约,在1967年春天发行了第一张唱片。当年秋天,他们因私藏大麻变得更有名。和他们的公关意识和危机爆发的“好”时机相比,重要的是,他们知道——“感恩而死”这个名字,比起神话伦理冰柱三轮车或香草石墨之类更有内涵。

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

投稿邮箱:[email protected]

合作联系:微信号 thegoatjoe