8月27日晚,江苏省昆山市震川路发生一起持刀砍人案件,引起社会广泛关注。

事发时,宝马车内一男子与一名骑电动车男子因交通问题发生口角,继而升级为持刀伤害,拿出刀先动手的一方,却被骑电动车的另一方夺刀杀死。

昆山警方此前曾向媒体表示,宝马车内砍人男子事发后因抢救无效死亡。

另据昆山市检察院29日介绍,目前,该案正在进一步侦查中,犯罪嫌疑人已被控制。

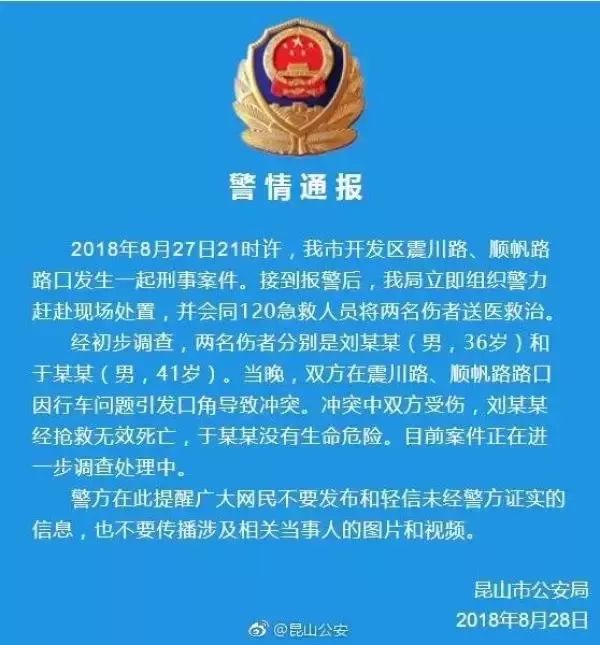

按照昆山市公安局官方微博“@昆山公安”目前发布的警情通报:两名伤者分别是刘某某(男,36岁)和于某某(男,41岁)。当晚,双方在震川路、顺帆路路口因行车问题引发口角导致冲突。冲突中双方受伤,刘某某经抢救无效死亡,于某某没有生命危险。

昆山市公安局宣传科工作人员29日晚向记者表示:案件受关注程度非常高,目前检察机关及公安机关正在一同对案件进行审查调查,一些细节还不便对外透露,最新进展将在合适的时机对外界公布。

电动车车主的行为是“正当防卫”,还是“防卫过当”引发热议,甚至有律师分析认为其行为涉嫌“故意伤害”。在法律上,如何界定防卫过当与正当防卫?正当防卫的要件是什么?

中国政法大学刑事司法学院教授阮齐林接受中国之声记者采访时分析,《刑法》第20条规定了正当防卫制度,正当防卫制度针对的是正在进行的不法侵害而实施的自卫行为:

从法律层面上讲,正当防卫制度就是针对正在进行的不法侵害而实施的自卫行为,没有超过合理限度的就是正当防卫,由此而给不法侵害人造成损害,主要是人身伤害的,不负刑事责任。

如果超出必要性,造成重大损害的,是防卫过当,应当负刑事责任。

阮齐林表示,对于正当防卫的认定,有两个基本核心点。

一个就是防卫的前提,是针对正在进行的不法侵害,如果不存在不法侵害,当然就不存在防卫。

第二个防卫的限度,要求是没有超过合理限度造成重大的损害。这是限度性、合法性的条件。

针对昆山砍人案件,阮齐林认为,首先存在防卫的前提。

纹身男和几个人对电动车车主进行殴打,这个是看得见的,属于不法侵害,继而又拿刀砍他,也属于不法侵害。白衣男子对这样的行为进行反击,来保护自身的安全,具备防卫的前提。

但是,防卫的前提有一个很微妙的时间条件。

当白衣男子拿刀在手的时候,能不能认为不法侵害已经结束?防卫的必要性已经消失?如果是这样的话,那就认为它后面的行为不具有防卫的意义。就我看来,这个案件中间,防卫的时机应该说还是合适的,它是存在的。

阮齐林表示,刑法第20条第3款规定,对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任,也就是特殊防卫或无过当防卫。

从目前披露的信息来看,阮齐林认为构成了特殊防卫,他具体分析说:

第一点,他确实还是一个紧急密切的过程。

第二点,致命伤是后来追砍形成的,还是当时夺刀的时候行成的,不清楚。

第三点,作为防卫的人处在愤怒惊恐之中,非常紧张,每一刀都不一样,这个分寸确实很难拿捏。

第四点,面对攻击性特别强的情况,他担心反扑,所以反击比较严厉。这样的做法它还是有一定的合理性。

这样一个复杂的案件,确实也是个见仁见智的问题。

钱列阳:

关键细节查明才能认定正当防卫,舆论不应干预司法

全国律师协会刑事业务委员会委员、北京紫华律师事务所主任钱列阳在接受中国之声记者采访时表示,对案件关键细节的查明,对行为认定至关重要。

钱列阳说:“正当防卫从立法的角度来讲,就是要提倡公民跟犯罪做斗争,大胆地来保护自己合法生命财产的安全。死者是主动挑衅拿刀,所以具有全部的违法性。从技术层面,是正当防卫还是防卫过当,立法的本意是说正当防卫不能超过必要的限度,这个限度指的是制止不法侵害。”

钱列阳同时强调:

当他夺刀以后,开始砍死者,然后死者跑他又追着去砍,这个过程中,要理解(是否)到了必要的限度,可能还是要看细节。

砍了多少刀?砍的顺序是什么?致命的这一刀是在什么情况下砍的?然后这个跑的线路(是什么)?

我觉得,还是要严格依照法律,不能够用社会舆论来左右司法判决。

(张青松,北京市尚权律师事务所主任,全国律师协会刑事专业委员会委员)

司法实践中,判断是否构成正当防卫,主要考虑三点:第一个,加害行为是不是正在发生;第二个,实施防卫行为的目的,是不是为了制止侵害行为;第三个,制止侵害行为有没有超过合理限度,造成更大的伤害?也就是说,制止侵害行为和所产生的后果之间的对等性。

这三点综合起来,就带来一个问题,“加害行为正在”究竟该如何理解?判断制止侵害行为有没有过度、有没有过限的标准是什么?如果在事情发生之后回看,那么保持超冷静、超理性的态度,能对究竟是正当防卫还是防卫过当做出精准的分析和判断。可是,站在当事人的角度,也许只有金庸小说中的武林高手,才能完成一个符合标准的正当防卫行为,因为只有武林高手才能够在双方的激烈冲突过程中,作出准确预判,自己如果出手会给对方造成什么程度的伤害?也只有武林高手,才能做到即使自己出手也能“点到为止”,不会过度、过限,造成防卫过度。可是,即便在金庸的小说当中,这样的武林高手又有几个人呢?

事实上,双方在冲突的过程当中,任何一方都难以做到冷静、理性思考,对正当防卫与防卫过当的判断,不能忽略人在特定环境中的心理因素和情绪。以昆山砍人案为例,在探讨这起案件是正当防卫还是防卫过当,抑或是不是故意伤害时,我们应该看一下刑法第二十条的第三款,第三款对无限防卫权作出了规定,“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任”。也就是说,只要面对极端加害行为,就可以行使无限防卫权。

对昆山杀人案的探讨,也可以从这个角度来思考,先抛开这起案件是否构成正当防卫的争论,探讨一下,电动车主的行为,是不是在行使自己的无限防卫权呢?我看了两遍视频,仅从视频提供的画面来看,这起案件是比较典型的无限防卫权案例。如果宝马车主第一次跑回车的时候,没有从车里拿出管制刀具,那么也许事件到此为止,不会发生后面的悲剧,可是,正因为他第一次跑回车拿出了管制刀具,所以当他第二次跑回车的时候,很难判断他这一回要干什么呢?

我认为,司法实践中对法律的理解和运用,必须从立法本意这个角度出发,不能仅从字面上理解法条,更不能被僵化的法条中的文字所束缚。正当防卫的立法本意肯定不是要培养“武林高手”,而是要鼓励公民与犯罪行为作斗争。任何一部法律的立法本意都是惩恶扬善,如果法律实施的后果导致的是善的行为被侵犯,恶的行为没有得到制裁,那么就是对法律的理解出了问题。