托尼

·

雷恩,英国知名影评人,最早将中国及亚洲电影介绍到西方的电影人之一,被称为

"亚洲电影教父和伯乐"

,包括北野武、李沧东、洪尚秀、蔡明亮、阿彼察邦都是由他推荐走向世界。

刚刚落下帷幕的第11届first青年影展邀请到这位始终和中国青年电影人站在一起的影评人担任评委。

与

托尼

·

雷恩交谈你会感觉你面对的是整个亚洲电影史,他博学、睿智且谦逊,面对华语电影他既有外来人的客观,又能明显感受到他异于常人的深情。

豆瓣电影对谈

托尼

·

雷恩,一起找寻华语电影江海里的吉光片羽。

从九十年代开始,你就一直是中国电影在西方的最大推手,为什么会对中国电影这样情有独钟?

我在英国最开始是了解了香港,先接触到了香港电影,从而增加了对亚洲电影文化的认识。不仅在英国,许多西方国家都是这样的。在我小的时候,一提到亚洲电影指的主要就是日本电影,有的日本导演很出名,比如黑泽明,还有一些印度电影。但是这些亚洲电影在英国都很少,基本上只有艺术电影院(Arthouse)会放映。

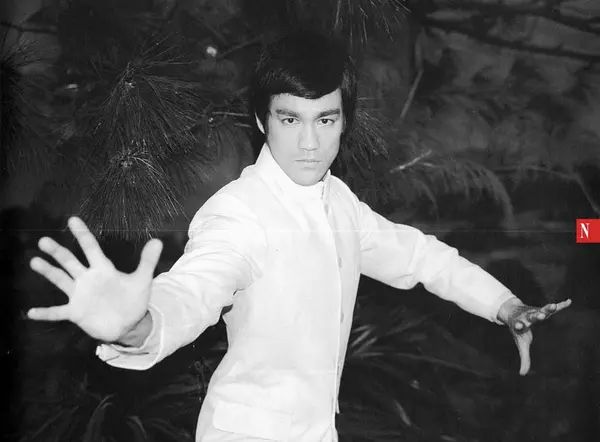

那时候西方国家对亚洲国家的了解很有限,尤其是对亚洲电影。直到

20

世纪

70

年代才开始增加对亚洲电影的关注,特别是在李小龙的影响下关注到香港电影,因为他的电影在全球都很成功。

李小龙只留下了四部电影。但是这四部电影在国际上都非常成功,成为了很多国家的人看的第一部华语影片。对我和其他人来说,李小龙的电影开启了我们对香港功夫电影的发现之旅。在那之后,我开始尝试接触更多的电影,开始了解中国的历史文化,看其他类型的中国电影。

在伦敦中国城的电影院里时刻都上映着香港电影。我经常去那里的电影院,所以看过很多很多电影,其中不乏许多烂片,但还是具有教育意义的,让我学到了很多。后来我开始亲自去香港、中国大陆和台湾,看了更多的电影,见了更多电影界的人,学的东西也越来越多。

不仅是中国电影,我还开始学习日本电影、泰国电影和印度尼西亚电影的历史。这些国家的电影发展都可以追溯到很多很多年以前,只是不被西方国家知晓,所以其实还存在很多挖掘的空间和灵感。于是我为英国电视台拍摄了一些关于中国和菲律宾电影历史的纪录片,希望借此可以将这些不一样的电影文化引入到英国和其他国家。对我来说就是这样一个逐渐探索的过程。

所以电影就是你开始了解其他国家文化的窗口。

对,其实不只是我,很多西方人都对此一无所知,有时候我为此感到惭愧,因为我们本应该了解得更多的。不过这已经成为历史事实了,现在不可改变它,能做的只是从现在开始做得更好。

你认为现在对于亚洲电影的觉察力比以前好了吗?

毫无疑问,现在比二三十年前好得多了。越来越多的人开始关注亚洲电影,现在英国的影业公司也开始发行中国电影的DVD。如果你想看吴永刚的第一部电影,叫《神女》,拍摄于

1934

年,由阮玲玉主演,是一部非常棒的电影,现在你可以直接在伦敦买到

DVD

。

这就是进步。这些电影不再是遥远国家的不可触及的电影了,而是立马可以在

DVD

上看到英文字幕的电影,从而了解中国电影历史的至少一小部分,所以这就比之前好得多了。

《神女》2015年修复版海报

这次first影展的评审团主席是娄烨导演,也是三大电影节的常客,他的作品一直深受西方影评人的喜爱,尤其是法国人的喜爱,你觉得最重要的因素是什么?你怎么看待他的作品?

这很难总结。

娄烨曾经是我的学生。我1987年在北京电影学院当了一学期客座讲师,教剧本语言的课程。当时有两个出类拔萃的学生,王小帅和娄烨,所以在他们俩还是学生的时候我就认识他们了。我们成为了朋友,他们给了我他们的学生电影作品。他们自己都没有,因为当时电影学院不能给学生他们作品的副本,所以他们后来都找我要,因为我手上有唯一的一份,很有意思。

在那时候娄烨的想法就已经很不传统了,他们两个都有着独立的思想,不拘于传统,不受规矩束缚,敢于采取新方法。他们没有走传统的拍摄道路,娄烨和王小帅都是,他们从视觉艺术的角度来选角和取景,而不是仅从电影的角度。所以当时他们显得和主流电影工作室格格不入,而是选择了艺术世界,因为他们觉得艺术世界才更加具有创新力。在艺术世界里,他们可以从画廊、展览等艺术活动中获得更多创意和灵感,从而创造出新电影。

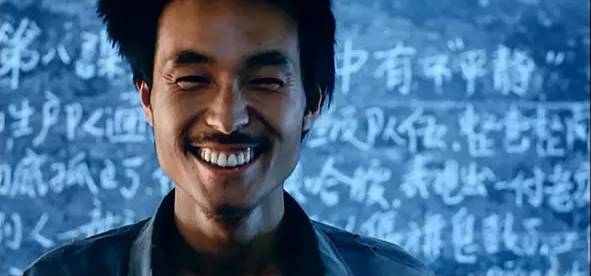

2009《春风沉醉的夜晚》/ 娄烨导演

我知道娄烨的父亲在上海的一家电影院工作,可能这也对他有影响。

对,尤其是影响了他的第一部电影,《周末情人》,就是设定在上海的故事,小帅也在其中参演。这部电影主要是关于音乐的,但我觉得它反映了娄烨对上海文化的理解。

在娄烨的电影里你最喜欢哪一部?

这我要好好想想...我最喜欢的应该是《苏州河》。这是他完成度最高的一部电影。当我想到娄烨的电影时,会觉得有一点混乱,他想把所有的内容紧密连在一起,显得比较粗糙,我觉得这是他的一个特点。我尊重这种特点,这不失为一种好的策略,他也运用得很好。《苏州河》的卡司是娄烨的幸运,他找到了周迅和贾宏声两个出类拔萃的演员。这部电影的结构很完整,电影各部分有组织地、精细地结合在了一起。

2000《苏州河》/ 娄烨导演

很多人会有这样的想法,认为中国电影受到国外电影节的认可,更多还是因为题材上对社会的大胆批判,你认同这样的观点吗?

这是一种很糟糕的观点。我感到震惊,而且坚决反对这种观点。

这不是最近才出现的观点,已经存在很长时间了。我还记得关于《黄土地》、田壮壮早期电影、黄建新早期电影的争议。当时的导演拍出的电影被分销到世界各地,不仅能在电影节上见到,在普通影院上也有上映。在中国,有很多人,尤其是在北京的电影协会中的专业电影从业者,都在批判这些电影,认为这些电影比起中国国内的观众,更受国外观众的欢迎,是因为它们集中反映了中国社会的负面问题,而外国人就喜欢看到中国内部的问题,认为这些问题展示了中国人民生活的困难,和中国社会的退步。

这是我听过的最荒谬、最愚蠢、最保守的论点,让我感到很震惊。当时是这样,直到现在

2017

年也是。有的人对于文化、国家历史、艺术表现等等有着非常狭隘的观点。放眼世界,所有发达国家都具有真正意义上独立文化,这种文化可以让他们用一种成熟的眼光反思并解决过去的问题,从而让自身的文化和社会变得更加强大。如果忽略这些问题,只会让情况变得更糟糕。

1994《背靠背,脸对脸》/ 黄建新 杨亚洲导演

举个例子,如果一部电影试图聚焦社会上的某些问题,从某种形式上面对这些社会问题,试图讨论、解决这些问题并理解它们为何存在,并提出改进的建议,那么这就是一部对于这个国家和社会的文化很有价值的电影,并且从影业的角度也会很有意思,能为之后的电影制作带来创造灵感。我觉得这就是电影文化应该做的事。

如果中国电影在海外更受欢迎,有几种可能的原因,其一是可能西方观众更习惯这种表现方式,比如在英国就有许多电影讨论了英国社会的问题,这已经很常见了,大家都能预料到。国家广播台

BBC

就在电视上播出过很多很多批评英国政府、社会不公正、种族歧视、阶级不平等、贫穷等问题的节目,这些都是英国文化的一部分。如果中国对关于这些社会问题的批评太过紧张,就会在限制自身的发展。

中国需要以开放的态度去学习,毕竟一个国家肯定会存在各种问题,中国应该成熟地去解决这些问题,然后才能发展得更好。

我完全同意您。我记得对于中国第五代导演的批评就包括他们的电影展示了中国在上世纪二三十年代社会习俗的畸变,尤其是张艺谋的《大红灯笼高高挂》,你怎么看?

《大红灯笼高高挂》其实针对的不是上世纪二三十年代,而是更早的清朝末期。我不觉得张艺谋对历史事件很感兴趣,他感兴趣的是别的方面,比如视觉效果和两性等问题。

1991《大红灯笼高高挂》/ 张艺谋导演

张艺谋几乎是第五代导演里面唯一一个公开表达对两性问题关注的导演。陈凯歌对两性问题几乎避而不谈。但两性问题本来就是正常生活的一部分,而在他的电影完全不涉及到两性问题。直到《霸王别姬》、《风月》,他才开始尝试处理两性的元素,因为那时候他开始意识到这个问题了。别人也会说:“凯歌,你的电影里怎么没有两性的元素?”然后他自己也开始觉得尴尬,开始寻找一些处理这些元素的方法,但发现其实很难。

还有一位第五代导演胡玫,她的第一部电影《女儿楼》聚焦于女性题材,讲的是一位军队护士的故事,尤其是她对于异性的情感。在上世纪

80

年代这是一部不同寻常的电影,当时几乎没有别的中国电影对女性的情感问题如此敏感。她和张艺谋是独有的两个主动谈论两性问题的导演,他们两个都对此很开放。

1987《孩子王》/ 陈凯歌导演

1987《红高粱》/ 张艺谋导演

1985《女儿楼》/ 胡玫导演

所以我觉得张艺谋可能对历史问题关注不多,这部电影是采用历史的元素来更好地表现主题,而不是真的关注在清朝的社会关系和家庭结构。

你曾经在

CC

的评论音轨说过:

“

《悲情城市》的成功刺激了杨德昌对《牯岭街》创作,他也在汲取、重组着侯孝贤的风格。

”

这里的汲取、重组主要是哪些方面?你觉得两人在作品和风格上是否存在着某种互补的关系?

在20世纪

80

年代初,台湾出现了新电影运动。在那之前台湾电影十分保守,因为国民党管理台湾跟共产党管理大陆的方法很相似,在很多方面都一样,两个都很保守。所以那时候的电影几乎不触及政治,墨守成规,没有改变,不愿意创新,害怕挑战和困难。

在大陆出现第五代导演之前,台湾影业展开了新电影运动,其中两位领导人就是侯孝贤和杨德昌。他们还共同拍摄了一部电影,《青梅竹马》,其中侯孝贤是男主演和制片人之一,杨德昌担任导演和编剧。那一次就是他们合作最紧密的一次,他们私下也一直是朋友。他们两个人我都认识,那时候我经常去台湾,常常和他们两个一起吃饭。我还和杨德昌去拜访了侯孝贤的电影拍摄地,作为好朋友去帮忙。

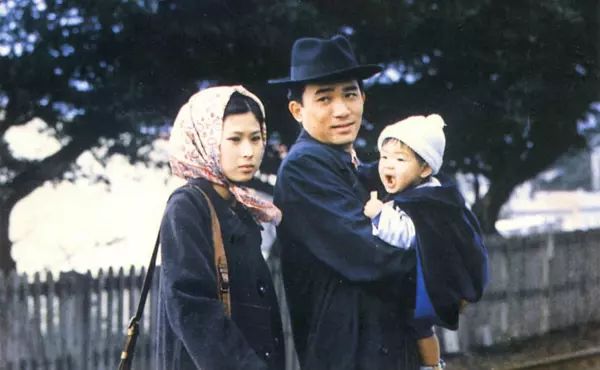

《青梅竹马》工作照

侯孝贤和杨德昌两人有着一种亲密的、友好的、家人一般的关系。而到了

20

世纪

80

年代末,台湾出现了很大的变化。杨德昌和侯孝贤不再是那么亲密的朋友,很少见面,他们两个人选择了不同的道路。他们之间没有过争吵,也没有太大的冲突,只是选择了不同的道路。

到

20

世纪

80

年代末,侯孝贤拍摄了基于个人生活体验的作品。其中一部是关于他自身经历的《童年往事》,有一部是关于他的编剧吴念真的故事的《恋恋风尘》,还有一部是关于他另一位编剧朱天文的故事的《冬冬的假期》。这些电影都直接来自于他自身或者身边的人的亲身经历。在那之后,他很努力地在电影中展示当时台湾社会的状况,

1987

年拍出了《尼罗河女儿》,尽管他对于这部作品并不是很满意。后来他的《悲情城市》是他的一个重大突破,是他第一部严肃讨论台湾政治问题、政治和文化身份的电影。这部电影展现了在日本殖民期结束之后国民党统治期的开始,之后产生的许多问题以及带来的影响。