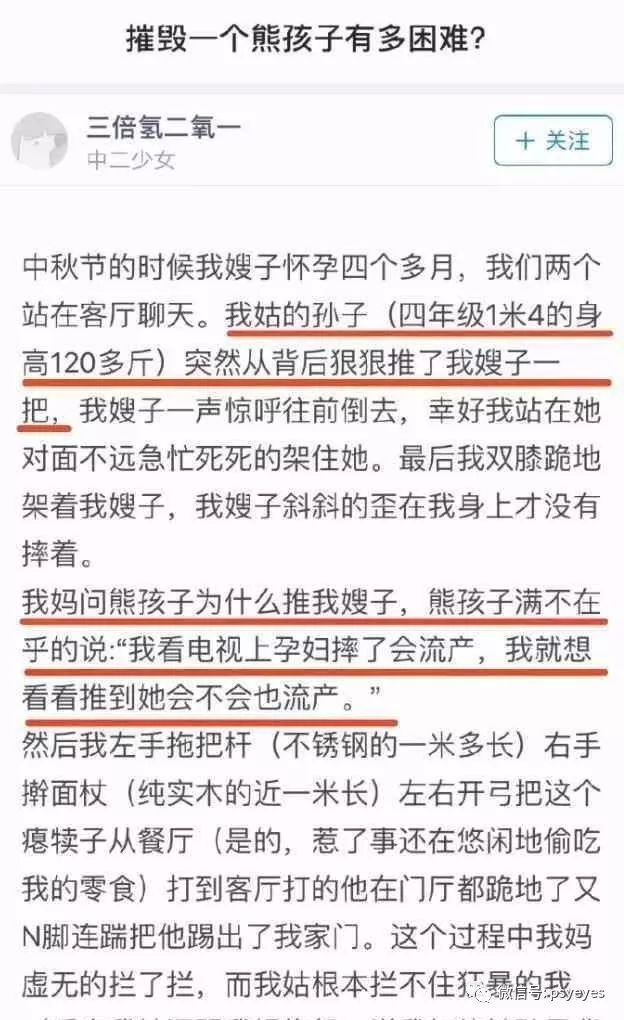

又一則关於“熊孩子”的“熊事”在網路上引起熱议。據一位女孩爆料,她亲眼目睹了亲戚家的“熊孩子”試圖將孕婦推到,而“熊孩子”的理由竟然是:“我看電視上孕婦摔了会流產,我就想看看推倒她会不会也流產。”

为什么說“又”?因为类似“熊孩子”的“熊事”時不時就会曝出一起,那些“熊孩子”的劣跡大多令人发指。

從心理学的角度,所謂“熊孩子”,指的是那些行为习慣养成不好,自我中心,漠視他人權利甚至做出反社会行为的儿童。既然是儿童,那么“熊孩子”的父母就負有不可推卸的教养責任。可以這么說,每一个“熊孩子”都是父母炼成的。

尽管有些“熊孩子”的父母不以为然,因为他們自己就顢頇無礼,無原則驕縱和溺愛自己的孩子,那么孩子有样学样,成为人見人憎的“熊孩子”也就算是種瓜得瓜。但是,另有些父母卻難免会觉得委屈,自己並非顢頇無礼之人,对孩子也有严格的規訓,該批評批評,該打打,結果孩子仍然我行我素,到處惹人嫌。

問題出在哪?說起來就兩个环节。家庭教育中父母如果有意识地注意並且重視這兩个环节的引導,那么“熊孩子”也就炼不出來。

第一个环节,是孩子1岁半到3岁的年龄阶段。許多父母認为這个年龄阶段的孩子還小,不諳世事,很容易就疏忽而未能加以重視。其實,從儿童發展的角度,1岁半的幼儿開始具備完整的自我意识,開始明白“我”和“世界”之間的分界。那么,該如何对待“世界”,就成了這个年龄阶段幼儿啟蒙的关鍵時期。從家庭教育学的角度,這同時也是父母对孩子行为塑造的关鍵時期。

一般來說,無論父母或养护人有沒有有意识地对孩子的行为進行塑造,孩子也会從观察和模仿父母或养护人的言行举止中來学习和养成对待“世界”的行为模式。如果父母或养护人的言行举止良好,那么幼儿就会习得良好;如果父母或养护人的行为举止粗魯,那么幼儿就会习得粗魯。而且,這个年龄阶段的孩子所习得行为模式是一生社会化規訓的基礎。

所以,這个年龄阶段父母必須要有意识,如果是自己养育孩子,那么自己的行为举止就必須加以注意,幼儿会有样学样;如果是祖輩來养育,必須对祖輩的言行举止進行評估,看看会不会对孩子產生負面的影响。其次是要有意识地对孩子的自然行为進行有目的的強化,簡單地說就是对孩子做出的“好”的行为給予獎励,对孩子做出的“不好”的行为減少獎励,前者是正強化,後者是負強化。注意,不建议对3岁以下幼儿進行惩罚,特別是情緒上的斥責和体罚。举个例子,孩子把糖果分給其他儿童,這是“好”的行为,可以給予他及時的犒賞,口頭的或物質的都可以,這就是正強化。如果孩子把別人的玩具搶過來玩,這就是“不好”的行为,發現後及時矯正行为(把玩具還給別人),減少原本每天都有的30分鐘的電視時間,這就是負強化。

可以這么說,天下“熊孩子”基本上都可以追溯到1岁半到3岁的幼儿阶段父母或养护人未能給孩子提供积极的示范,甚至給予孩子錯誤的示范或不当的處罚。

第二个环节是3到6岁孩子阶段,积极行为的進一步鞏固,以及对不良行为的及時矯正。通常孩子3岁後開始進入幼稚園,在與老師、幼稚園同学交往互動中勢必会出現各種在家庭中未曾出現的新情況,那么父母就需要对孩子在新情境中的社会行为進行及時的鞏固和矯正。一般來說,对3岁以上的儿童可以採取適当的惩罚,但必須严格遵循惩罚與錯誤行为之間是有显而易見因果关係的,例如,把同学的玩具損坏了,就要用給自己買玩具的錢來賠償,父母必須让孩子清晰而明白地知曉接下來一个月不会買任何玩具的原因是他把同学的玩具損坏了需要承擔賠償。

這样,一方面如果父母自身言行不当,对孩子的行为养成不以为然,那么炼出“熊孩子”就是高概率的事情;另一方面如果如果錯誤地採取体罚的方式,也可能把孩子炼成“熊孩子”。为什么?体罚通常伴隨有父母的憤怒情緒反應,那么父母的強烈憤怒情緒通常情況下更可能令孩子,特別是幼儿感到不安和恐懼,進而使孩子退縮;暴力方式的体罚則让孩子適應並学会了通過暴力來解決問題的行为模式。如果要細分,前一类“熊孩子”在父母跟前與背後都同样專橫跋扈;而後一类“熊孩子”在父母跟前傾向于压抑,但在背後就呈現出截然相反的行为失控傾向。

看吧,“熊孩子”在進入小学接受公共教育之前基本就已經被父母炼就,而父母想避免自己的孩子人見人憎,多少需要懂點教育学和心理学的常识,特別是行为塑造和行为矯正的基本方法。

(本文编辑版首发于《新京报》,版权属于新京报社,禁止转载)

扫描或长按赞赏,谢谢!