作者:王乙雯 瞭望智库观察员

本文经授权转载自微信公众号:瞭望智库(zhczyj)

近期,美国斯克里普斯海洋研究所调查发现,在靠近洛杉矶海岸的海底,存在一个巨大的有毒化学废料场,超过2.7万桶疑似含有杀虫剂滴滴涕(DDT)成分的废料被倾倒在那里。

DDT早已被禁用,美国西海岸附近的大量DDT从何而来?

据《每日邮报》报道,美国近3000万人正在喝受污染的自来水。

今年4月,日本政府正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核废水排放入海,包括日本国民在内的大多数人极力反对。再看看美国,不仅不反对,国务卿布林肯还在推特上为日方的“公开透明”点赞。

差不多同时间,美国副总统哈里斯在一场讲话中直言“在不久的将来,他们将会为水资源而战”。

这些操作,意欲何为?

其实在“污染太平洋”这件事上,美国的黑历史很厚。

今天,咱就从DDT开始讲起......

DDT俗名滴滴涕,是典型的有机氯农药,也是杀虫剂中的有效成分。

人类使用农药的历史可追溯到4500年前的美索不达米亚文明时期,当地人对农作物喷洒硫黄来杀灭害虫。

后来,古希腊人利用燃烧硫黄熏杀害虫。15世纪后,欧洲人用重金属物质、尼古丁以及植物提纯物除虫菊和鱼藤酮等制作农药。

1930年代,各国农林病虫害日趋严重,蚊、蝇、虱等害虫猖獗,导致疟疾、霍乱、斑疹伤寒等多种疾病流行,对人类构成极大威胁。当时,瑞士遭受虫灾,农田里的庄稼几乎被吃空,全国面临粮食短缺问题;遥远的俄罗斯,也在斑疹伤寒的侵袭下人心惶惶。

那时候的杀虫剂可分成两种:一种是从天然植物中提取的杀虫剂,不仅见效慢、价格昂贵,多数还需要被昆虫吞食才会有效果。另一种是人工合成的砷类化合物(例如砒霜就是三氧化二砷),虽然毒性高、价钱低,可对别的动物和人体也有极大伤害。

看到人类生存遭遇威胁,瑞士化学家保罗·穆勒(Paul Hermann Müller)一直在寻找合适的杀虫剂,以控制昆虫对农作物的侵害。

穆勒想,那些啃食庄稼和传播疾病的家伙多数是昆虫。昆虫与哺乳动物吸收化学物质的方式并不一样,除了吞食,昆虫还可以通过接触吸收化学物质。由此来看,应该可以找到一种对昆虫强劲有力,却对哺乳动物无害的杀虫剂。

穆勒开始搜寻关于杀虫剂的资料,并进行细致的研究。可是,合成的化学药物仍然存在中毒过程过于缓慢的问题。经过300多次的实验,穆勒仍没有合成出合适的化合物。最终,在一篇论文的启发下,穆勒将目光投向了含有CCl3基团的化合物。

1939年9月,穆勒和往常一样将一只苍蝇放进笼子。苍蝇欢快地在笼子里飞来飞去,发出嗡嗡的声音。10分钟过去了,苍蝇仍然没有中毒迹象。正当穆勒失望时,苍蝇突然一头栽倒在笼子底部。又过了5分钟,穆勒打开笼子,发现苍蝇已经死透了。实验中,笼子里喷涂的化合物是二氯二苯三氯乙烷,穆勒想:这应该就是他要找的那种化合物了。

其实,早在1873年,奥地利化学家蔡德勒就合成过这种神奇的白色粉末,只是人们一直没找到这种化合物的用途。穆勒发现后,给它取了一个简单好记的名字,DDT(滴滴涕)。

▲ 滴滴涕对各种昆虫都有惊人的杀灭效果。图|图虫创意

进一步测试发现,滴滴涕对各种昆虫都有惊人的杀灭效果,从马铃薯甲虫、蚊子、虱子,跳蚤到白蛉,滴滴涕“遇谁杀谁”。喷洒DDT后,庄稼长势好了很多,产量也在上升;多种热带疾病没有了传播的媒介,疾病传播被阻断……杀虫谱广、药效强劲持久、省产简单、价格便宜等特点,使DDT名声大噪。

1947年,印度疟疾发病高达7500万例,死亡80万人。使用DDT后,1965年病例减少到10万例,几乎无人死于疟疾。在意大利,人们还将DDT喷洒到身上,用于预防疾病流行。

1948年,因发现DDT的作用,穆勒获诺贝尔奖。DDT与青霉素、原子弹一同被誉为第二次世界大战时期的三大发明。同年,美国模特Kay Heffernon应邀为DDT打广告,在喷洒的DDT中快乐地喝着饮料,孟山都以此来证明自家公司生产的DDT对人体无害。

▲ 图|SME科技故事

当时人们普遍认为DDT无害,因此总是喷洒数倍于标准的DDT。除了在农田使用,人们还在街道大量喷洒DDT,甚至动用直升机在城市上空广泛喷洒。

DDT在全球被广泛用于农业生产,每年用量约4万吨。数据显示,全球累计生产DDT总量高达180万吨,其中仅美国在1959年的DDT用量就达到了3.6万吨。根据世界卫生组织(WHO)估算,DDT的使用拯救了约2500万人的生命。

顶着诺奖光环、实际功效也有目共睹,人们沉浸于灭虫与几种致命传染病消散的喜悦中,没有太多警惕。

直到将近20年后,DDT背后的恐怖真相才被发现。

1962年,一本名叫《寂静的春天》的书籍在美国出版。书中描写的那个没有飞鸟、蜂鸣、蝴蝶的静悄悄的小镇,一下子攫住了读者的心。

这本书的作者是美国海洋生物学家雷切尔·卡森,她写到,“这些化学药品能够不加选择地杀死任何昆虫,不论是‘好’是‘坏’;能够使鸟儿不再歌唱,鱼儿不再跳跃;能够以一层剧毒物质覆盖在植物叶片表面或长期滞留在土壤中。”

科学家通过研究发现,DDT虽然灭虫一流,但它在环境中却极难分解。

美国伊利诺伊州自然历史考察所的R.巴克博士举例:用DDT杀灭榆树上的树皮甲虫,毒物在树叶和树皮上形成了一层很牢的黏膜。秋天榆树叶落到地上,恰好是蚯蚓喜爱的食物,于是DDT进入蚯蚓体内。有的蚯蚓抵挡不住这种毒剂而死去,而活下来的体内含有DDT的蚯蚓则成为鸟儿的食物,11条体内含有DDT的蚯蚓就可以使一只鸟致死。

就这样,DDT可以沿着食物链传递与富集,最终可能危害所有生物,包括人类本身。就连南极企鹅的血液里也检测出DDT的踪迹。

体内含有 DDT 的鸟类,会产软壳蛋,失去孵化的能力。

20世纪中期,美国国鸟白头海雕几乎因此灭绝。

卡森认为,这些杀虫剂应该被称为“杀生剂”。

环保律师罗伯特·肯尼迪作为美国“婴儿潮”的一代人,对于大肆喷洒农药的场面记忆犹新。他说:“卡森是第一个告诉美国人民说‘等一等,有一些你没有被告知的代价’的人。”

人们对书中的预言震惊不已,农药制造商却万分震怒:

DDT制造公司说,卡森是“维护自然平衡的疯子”;化学工业界的御用专家说,《寂静的春天》一书“扭曲数据,没有科学实验的证据支撑”……

半个多世纪以来,《寂静的春天》一直备受争议,争论声音出现在报刊新闻中,也出现在学术刊物上。持反对观点的人主要指责卡森此举使撒哈拉以南非洲的疟疾防治极大受挫。

事实上,很多人误解了雷切尔·卡森的原意。她从来没有公开呼吁绝对禁止农药,而是警告世人不要滥用农药。卡森在公众面前多次阐释:“我不支持任由各种昆虫在大自然肆虐生长,而是支持保守地、有选择性地、理智地使用化学制剂。我反对的,是不加选择、地毯式地喷洒农药。”

从被发现到大规模使用的20多年里, DDT每年使用量均超4万吨。这意味着,很多地区的DDT使用量是超过科学建议量的。

【注:1970年,DDT的使用达到最高峰期,全世界每年生产量为10万吨左右。】

1956年,世界卫生组织抗疟工作人员提交了一份名为《在婆罗洲内陆进行的疟疾控制实验》(A malaria-control experiment in the interior of Borneo)的报告。

报告显示,1952年底至1955年,抗疟人员在马来西亚婆罗洲存在疟疾的区域进行了全面的室内DDT喷洒行动,总体来说抗疟效果很好。然而,三年间,部分蚊子渐渐对DDT产生了抗药性,这让抗疟人员不得不加大用药量,同时还使用成本更高且毒性更大的杀虫剂狄氏剂(Dieldrin,又名地特灵)等。

疟疾还没能彻底根除,过量使用杀虫剂的负面影响很快就来了。

研究人员发现,当地生活在茅草中的蛾类幼虫能察觉DDT的存在,进而避免食用喷洒杀虫剂的茅草,而它们的天敌(一种小型杀虫黄蜂)却因此数量锐减。此消彼长之下,当地人的茅草屋外布满了密密麻麻的飞蛾和毛毛虫,十分恐怖。

另一方面,包括婆罗洲在内,世界各地超量使用DDT的试验地区都出现了家猫死亡的案例。随着猫的数量锐减,婆罗洲暴发了斑疹伤寒和鼠疫。

1996年,柯尔鹏(Theo Colborn)等人在《失窃的未来》(Our Stolen Future)一书中揭露了包括DDT 在内的内分泌干扰物(endocrine disrupters, Eds)对野生动物和人类的各种不利影响。他们认为,DDT 等内分泌干扰物能像激素那样只需微量就可以调控体内代谢反应,因此把这些物质称为环境激素(environmental hormone)。

还有研究显示,人类暴露于高DDT浓度下会引发痉挛和恶心,并可能会患上癌症。由于 DDT 在环境中的分解时间较长,甚至有研究认为,DDT的致病风险可以影响两代人。

相关文章加深了人们对 DDT 危害的认识,也促进了人们彻底消除 DDT 的决心。

2001年5月,国际社会共同通过了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(简称《斯德哥尔摩公约》)。该公约要求对包含DDT在内的12种持久性有机污染物(POPs)进行控制,并有效地在全球消灭。

不过,因为价格低廉,很难找到如此便宜且效果良好的杀虫剂,仍有一些国家在使用DDT。

《寂静的春天》出版后,DDT的惊人真相被迅速传播,它被翻译成数十种文字,引发了DDT在世界范围内的停用。

首先宣布限制使用的国家有斯堪的纳维亚半岛国家、加拿大和美国,随后扩大到几乎所有西方国家。

1962年,时任美国总统约翰·肯尼迪责成总统科学顾问委员会彻查农药问题。此后,美国联邦政府和各州政府从杀虫剂的毒性方面出发,通过了数百条法律和法规,限制DDT使用。

当时,美国最重要的DDT生产商是位于南加州的蒙特罗斯化学公司,该公司于1947年在加州设立工厂。1972年,DDT在美国被禁用。可由于全球范围内仍有需求,蒙特罗斯工厂又继续经营了10年才停产。

人们怎么都不会想到,就在洛杉矶海岸边不远处的海底,数以万计的DDT废料桶却已在此安静地躺了几十年。

20世纪80年代初,加州水质控制委员会的青年科学家艾伦·查特兰德(Allan Chartrand)偶然听说:蒙特罗斯公司一直在将DDT废料偷偷倒入海中。

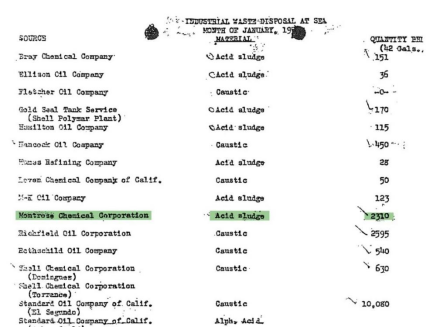

查特兰德到蒙特罗斯公司调查情况,运输日志显示,从1947年开始,每个月平均有超过2000桶带有DDT的污泥被倾倒入海洋。

▲ 一份1958年的运输日志显示,在1月份有2310桶来自蒙特罗斯公司的废料被倾倒在海洋中。图|洛杉矶时报(Los Angels Times)

查特兰德根据调查编撰报告,并在1990年作为证人,参与到美国环保局(USEPA)与蒙特罗斯公司长达10年的官司当中。

蒙特罗斯公司表示,倾倒行为并不是秘密或违法的,而是政府默许的。2000年,美国环保局和蒙特罗斯公司达成和解,并签订协议,主要内容是:

“双方均不承认过错,但蒙特罗斯公司、其他几家相关公司和以洛杉矶环保局为首的地方政府必须支付超过1.4亿美元的费用,这笔钱将用来对环境进行清理、恢复以及对可能食用受污染鱼类的人群进行宣传教育。”

后来,由于经费、技术、时效等因素,DDT废料倾倒事件在这场官司之后便告一段落。

直到去年秋天,《泰晤士报》和《洛杉矶时报》才又将这件旧事翻了出来。随后,大量海洋学科学家前往洛杉矶海岸进行实地探测。

▲ 2021年4月27日,加州大学圣地牙哥分校的斯克里普斯海洋研究所透过无人潜艇在圣塔卡塔利娜岛和洛杉矶海岸外海附近海底发现2万7345个桶状物,疑似装有DDT有毒化学物品的废弃物被倾倒在加州外海。图|人民视觉

今年3月10日至24日,美国加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所的科学家们使用具有声呐功能的深海机器人进行探测,发现在距离南加州海岸仅35千米的圣卡塔利娜岛和洛杉矶海岸之间,面积36000英亩(约合145平方公里)的海底有着至少27000个疑似装有DDT农药的桶状物体。

科学家们在分析这些异常物的声呐图像时表示,“就好比在数银河系的星星”。

▲ 深海机器人记录的声呐图像,图像中一个点就代表一个桶。图|澎湃新闻

据《洛杉矶时报》报道,1947年至1961年,根据蒙特罗斯公司出具的文件推算,共有多达767吨的DDT被倒入附近海中。

▲ 倾倒在美国加州外海的这些化学物已沉在海底长达数十年,对海洋生态的伤害难以估计。图|人民视觉

加利福尼亚地区水质控制局一位年轻科学家还发现,倾倒时,为了避免桶浮在表面,不能下沉,工人还会用斧子将桶凿开。倾倒地点有时不选择深海,而是走捷径,将废物倒在岸边。

实际上,海洋倾废是通过向海洋倾泻废物以减轻陆地环境污染的处理方法,倾泻的废弃物包括疏浚工程的泥沙、工业废物、污水软泥、旧建筑物破坏碎屑、炸药和放射性废物等。

美国海洋倾倒相关法规最早颁布于1886年,那时并未考虑海洋环境。

直到1972年,与美国禁止使用DDT同年发布的《海洋保护、研究和庇护区法》(《海洋倾倒法》),才将环境问题纳入到考量范围。

当时,人们对于深海污染物的倾倒关注不多。政府部门还指定了位于洛杉矶县西南部的帕洛斯维德斯半岛近水区作为工业废料的排放地,通过排污管道,DDT和另一种有毒物质PCB(多氯联苯)被排放入海。

2000年前后,美国环保局等部门开始修复这一近水区域的环境,迄今,仍在进行时。

在“污染太平洋”这件事上,美国有一本厚厚的黑历史。

去年10月,英国记者乔恩·米切尔在梳理了1.2万多页美国政府文件,并对当地居民、美国退伍士兵及研究人员进行广泛采访后,出版了《毒害太平洋》一书。书中详细揭露了美军数十年来在太平洋地区制造严重污染、侵犯当地居民权利、荼毒整个太平洋生态系统的事实。

《全面禁止核试验条约》的数据也显示,1946年至1958年,美国在马绍尔群岛共进行了67次核试验,美丽的海岛变成充满核辐射的地狱。

美军长期毒害太平洋,决定向太平洋排核污染水的日本也是受害者。

1969年,冲绳美军基地发生神经毒剂泄漏事件,震惊世界;2016年,冲绳县首次发现美军污染了当地近50万人的饮用水,造成当地史上最严重的环境污染。

美国这段深海倾倒的黑历史也引发了一个问题:除了DDT之外,今天海洋中还可能存在哪些有毒化学物质和污染物?

比如重金属污染。

在上世纪50年代,日本曾经爆发过一次震惊世界的“水俣病”事件。

水俣病是汞引起的环境公害病,因1953年首先发生于水俣湾附近的渔村而得名,患者通常会出现手足麻痹、步行困难等症状,他们甚至还会痉挛、神经错乱。这种病症的原因当地工业排放的废水中含有大量的汞,汞的化合物经食物链进入了人体。

这次工业废水的非法排污导致水生食物污染,造成数千人伤残,甚至死亡。多年治理之后水质才重新达标。

还有海洋中的油污染,属于有机污染物。海上浮油主要来自海上运输和海底开发等海洋直接污染。来往于大洋间的数以十万吨计的超级油轮越来越多,一次触礁事故或者撞船事故,往往会造成几万吨甚至几十万吨石油泄漏。

石油污染对鸟类的危害很大。

海鸟接触到油膜后,羽毛吸收石油、失去正常防水能力,导致海鸟丧失浮力,或被冻死、或被淹死。另外,当海面漂浮着大片油膜时,表层水的日光辐射降低,妨碍浮游植物的繁殖。浮游植物是海洋食物链的最低一环,其生产力为海洋总生产力的90 %左右,它的数量减少势必引起食物链高环节上生物数量的减少,从而导致整个海洋生物群落的衰退......

近50年来,人类向海洋倾倒的废物已经增加了20倍,目前这个增长幅度还在加大。

资料显示,目前海洋污染的80%来自陆地,陆源污染物向海洋转移,是造成全球海洋污染的主要根源。

陆地上形成的污染物,本应先在陆地处理,达到排放标准,再有限制地向海洋倾倒。事实上,大量未经处理的陆源污染物直接或间接进入海洋,且愈演愈烈。

地球表面积约为5.10072亿平方公里,其中70.8%为水覆盖,然而这些水大部分都是海水,人类能够真正饮用的淡水只占其中的2.5%左右,其中,还有70%以上被冻结在南北极的冰盖里,还有一部分在高山冰川、冻土里。