中央之国的形成 [第103回]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:由竹先生

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在微信对话框回复:地图

蒋琬接替诸葛亮主政之后,一直希望与东吴一起北伐。

然而从公元238年入驻汉中,到公元246年蒋琬去世为止,八年间蒋琬的心愿始终未能达成。

要知道,蒋琬的计划与六出祁山时的吴蜀联合军事行动是有区别的,以东三郡作为突破方向,对东吴拿下襄阳非常有利。

难道东吴这八年间就完全蜇伏,不再北伐了吗?

并非如此,虽然孙权不再亲征,但吴魏之间如此漫长的边境线,没有战争是不可能的。

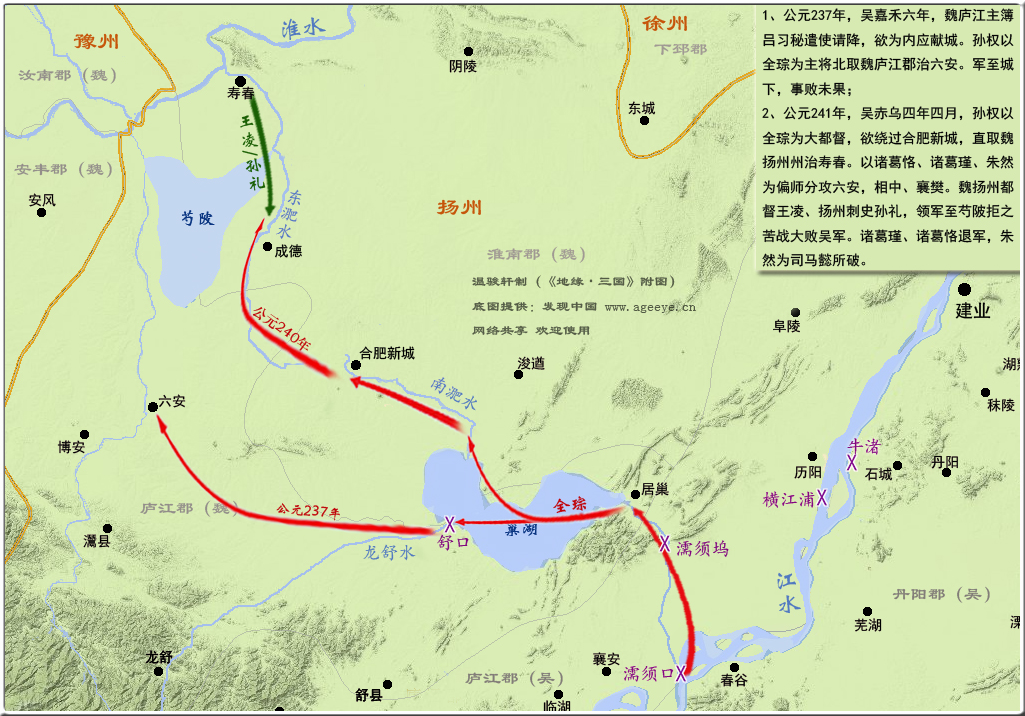

这一阶段吴国以全琮为主,前后进行了两次北伐战争。

一次发生在公元237年,一次发生在公元241年。

公元237年这次北伐是一个意外。当时三国相争日久,彼此都有因各种原因叛逃敌国的官员将吏。这次事件的导火索是一个叫吕习的人,当时任职魏庐江郡主薄。吕习去信东吴,准备开门献城。这件事情很容易让人想起,当日鄱阳太守周舫给曹休下套的事。不过孙权实在是太想拿下江淮,一番思虑之后还是信了,派遣全琮、朱桓两员大将前往袭取六安。

全琮和朱桓当时在东吴是排位仅次于陆逊的将领,石亭一战时,分任左右都督各领一军与陆逊配合。

孙权对全家和朱家大体上是一碗水端平。

之前曾说过,孙权有两个最喜欢的女儿,一个叫鲁班,字大虎;

一个叫鲁育,字小虎。

相信大家对这两个名字霸气侧露的虎女会有印象。

孙权的这两个女儿,当时在东吴官民口中则被称为“全公主”和“朱公主”。

大虎被称全公主,是因为他下嫁给了全琮;

小虎叫朱公主,是因为嫁给了朱恒的从弟朱据。

表面看,朱、全两家是因为这层姻亲关系而更受青睐,实际则是因为他们本身能力出众、战功卓越而被选中。像孙大虎在嫁给全琮之前,其实已经婚配给过周瑜的长子周循,可惜周循虽很有周瑜的风采,但却过早去世(公元229年),次子又很不成器。于是大虎又成了拢络全家的政治工具。

虽然二人在孙权心目中的权重是同一级别,但既然一起出征总要分出个主次的。从吕蒙以程普赤壁之战时不服周瑜为由,在白衣渡江时要求独任都督时起,孙权已经意识到前线的指挥权必须明确集于一身。最终孙权选择了全琮。四年前孙权亲征合肥时,全琮曾经自领一军前往进攻六安,对进军路线更为熟悉。

上次全琮攻六安,因为孙权在合肥主动撤军无功而返。这次同样没有打起来,原因倒不是因为对手下套,而是吕习那边做内应的事泄露了。没人开门,兵抵六安的全琮只能撤了回来。六安城南一里之外,有一条宽三十余丈的溪水。魏军本来想等吴军退兵时半渡而击,不过看到负责断后的是朱恒,便因心生畏惧而放弃掩杀。朱桓先后在濡须坞与石亭大败曹仁、曹休,在魏军中的声名很盛。

两次出征六安都无功而返,这让全琮感觉没办法向孙权交待。上次退兵时,部下曾建议抓些逃散的六安百姓回去交差,被全琮断然拒绝。这次全琮为了有所交待,却还是给将领们分配任务,准备在回程的时候袭夺些战利品。自宋襄公之后,中央之国的战争形式就已由贵族战争进化为全面战争。全面战争一大特点,就是地无分南北,人无分老幼,所有的人口和资源都将成为战争的组成部分。从这个角度说,全琮就算决定抢些战利品回去,也是无损军人荣誉。

最大的问题是全琮自己就做了决定,完全没有想过要和朱桓商量一下。等负责断后的朱桓与大部队会和后,发现新的作战命令已经下达。朱桓本就不服气居于全琮之下,便前去质问全琮这样做意欲何为。全琮虽督领全军,但这样做的确不够尊重朱桓,心虚之下遂推说新作战计划,是孙权派来督军的胡综下达的。朱桓本来想去找胡综对质,因有人事先通知报信而没有找到胡综。气头上的朱桓遂杀了报信之人,及一名劝说他息怒的参军,并因此而精神失常。

孙权因为朱桓过往的功劳,及对其家族的倚重,并没有对朱桓的举动做出处罚,而是派遣医者帮其医治,并让朱桓的儿子朱异代之统领部众。这出北伐过程中发生的闹剧,看起来十分狗血,归根结底却是孙权在用人方面出了问题。朱桓重义轻财,很会打仗,但出了名的心高气傲,不愿居于人下。上次让他给陆逊做助手,他还想着自领一军去断曹休的归路。让他去听全琮的,即让朱桓意难平,更让全琮感到尴尬。

两年之后,曹叡驾崩,幼主继位。一朝天子一朝臣,这种时候魏国人心浮动,自是北伐的好时机,蜀汉那边还乘机派姜维到陇西去看看羌人们有没想法。吴国如果一点反应没有却是说不过去。于是就前面内容说过的那样,孙权这边派出水军跨海去往辽东抢了些人口,即为补偿当日被公孙渊设套造成的损失,也向魏国显示了自己的独特地缘优势。

小打小闹,还是对不起这个战略窗口。不巧的是,吴国内部在这年年底,发生了一场严重叛乱。将领廖式乘领军征讨叛乱的边疆部落时,杀了临贺太守严纲等人,自称平南将军。临贺郡是在士燮家族覆灭后,东吴分苍梧郡北部的贺江上游地区分置的,以临贺也就是现在的广西贺州市为郡治。与五岭中的都庞岭、萌渚岭相依,对接湘水上游潇水。东吴不仅将这个地理上位于岭南的区域切割出来,还遵从“犬牙交错”原则将之划入荆州范围,为的是削弱交州的地缘独立性。临贺郡这一反,北部的零陵、桂阳,南部的交州诸郡就都被波及,跟随廖式举事的有数万之众,孙权不得不急令当时主政荆州的吕岱前去平叛。

自白衣渡江后,在荆州帮孙权分忧的,一直是从关羽那边归顺的潘濬。

潘濬还有个身份,是蒋琬的表弟。

蒋琬这边一接诸葛亮的班,东吴这边就有谣传说他准备投蜀。

不过孙权并没有相信,把吕岱从交州调到荆州,是因为前一年潘濬已经去世。

临贺夹于荆、交两州之间的位置,让吕岱来处理是再合适不过的了。

特别值得一提的是,吕岱当时都已经八十岁了,仍然精力充沛。

最后活到了九十六岁,比被他绝了后的士燮还要长上六岁,堪称三国第一长寿之人。

这场叛乱前后持续一年时间,方被彻底平息。等到后方一稳固,孙权就迫不及待的想去试试魏国那位十岁天子的成色了。公元241年,吴赤乌四年,魏正始二年四月,东吴第N次北伐(我也算不清多少次了,大家自己算吧)。出征之前,时任零陵太守的丹阳人殷礼,向孙权陈述了自己的计划。殷礼曾在刘备去世后出使过蜀汉,沟通再结同盟之事。当时诸葛亮在与他会面后,曾盛赞其才能。

殷礼的计划是:以诸葛瑾、朱然直指襄阳,陆逊、朱桓出兵寿春;孙权自己则亲自领军,由广陵这条线出击,向徐州、青州方向攻击前进。同时联络蜀国,让他们一起出兵牵制魏国。殷礼认为魏国遭遇全面攻击,必定顾此失彼。只要有一个点被突破,就会有连锁反应。这一计划最核心的要点,是需要全国总动员(悉军动众),将荆扬两州所有的丁壮都调至前线,老弱负责转运物资。再像之前那样用常规兵力不痛不痒的北伐(循前轻举)是没有用的。

以吴国的常规动员机制来说,在主战场上投入十万兵力已是最大值。孙权甚至因此还在当代得了个“孙十万”的外号。这个外号还有一层调侃的意思,是孙权每每举十万之兵北伐,看到对手的援军将至就主动后撤了。说到底这还是因为兵力不够。孙权只能寄希望于在魏国的援军到达之前,拿下合肥。既然那么多次尝试已经证明十万兵力不够用,那么东吴要想打破僵局就得赌把大的了。倘或迟迟不能把防线推进到襄阳和淮河,越到后面就越难做到这点。

殷礼的计划看起来是在赌国运,但现实是东吴要想改变国运,不蜕变为一个偏安东南的政权,不这样做又不行。举倾国之兵北伐,看起来十分冒险,对比隔壁的蜀汉却是常规操作。当日刘备跟曹操争汉中,后方已经到了用妇女转运物资的地步。诸葛亮最后一次北伐,前线的兵力亦为十万。要知道蜀汉的国力较东吴更弱,人口也要更少,能够和东吴拥有一样多的兵力,在于他更为强大的动员机制。

后来蜀汉亡国时,在册人口是94万,东吴被灭时的人口则是254万。这两个数字普遍被认为,不足以反映两国的实际人口。造成这一现象的原因,在于史书中记载的这个人口,是正常缴纳赋税的人口。两国包括魏国还有大量另外造册的人员,包括各种身份的军籍人员,有边疆部落等。

三国当中又以蜀汉的军籍比例最高,这使得蜀汉能够被计入民户的人口出奇的少。地少人稀的蜀汉,正是依靠更强有力的军事组织能力,才能以屡屡北伐,以至于有后人评说,蜀汉所秉持的是“军国主义”。这也是个无奈的选择,蜀汉实在是太弱小了。曹操死后,青州兵自动脱离军籍。曹魏可以接受贾逵以招抚的手段,允许他们化兵为农的方案。面对类似危机,蜀汉处理起来却不能够这么从容。

诸葛亮去世后,蜀汉各地出现了很多脱离军籍者。他们私逃后,又有人不上报冒领军响。当时的蜀郡太守是东州士二代,南阳人吕乂。吕乂并没有用强力追捕手段,而是用开导劝谕的手段。几年间有一万多人主动回归军队,这还只是蜀郡一地的数字。吕乂此前还做过巴西太守,同样用晓之以理,动之以情的方法,出色完成了征兵工作。反之很多地方因为诸葛亮连年用兵,都很难完成。管中窥豹,这些事例都可以证明,蜀汉几乎是榨干的全部的军事潜力,为自己搏一个重返中原的机会。

相比之下,东吴这边虽然在北伐的次数上不输蜀汉,但始终没有尽全力。殷礼见过诸葛亮,并且为后者所赞叹,显然二人对时局的看法是一致的,都认为这样维持现状下去,时间终是对家大业大的魏国更有利。只是东吴的家业却是比魏不足,比蜀有余。做不到魏国那么从容,却也不像蜀汉那么有危机感。就算孙权想这样动员,宗室和豪强们的势力盘根错结,亦未必动得了。

最终孙权否决了殷礼全力一搏的建议,仍用常规兵力北伐。此刻主政蜀汉的蒋琬,一直寄希望于跟吴国一起打一场国运之战,甚至已经在汉中造好了船,等着顺汉水而下进取东三郡。吴国这次的不尽全力,加上主力突击方向是在江淮,让还在汉中的蒋琬也不敢把本钱都赌上。

虽然孙权没有压上身家,但心里知道如果还复制以前的线路,胜算是不大的。之前说过,鼎足之势形成后的博弈就是不断的试错。无论哪一方都会觉得,要是走一条之前没有尝试过的新路,兴许就能成功。这就好像现在去找人投资,一定要有个让人眼前一亮的新故事,才能说动投资人。

孙权的这次共组织了四路军队包括:进攻六安的诸葛恪,向寿春方向进攻的全琮;进攻襄樊的朱然,以及进攻柤中的诸葛瑾。其中比较有新意的是全琮和诸葛瑾所负责的“柤中”。此外诸葛珞作为诸葛瑾的儿子,则是第一次出现在三国博弈的战场上。诸葛瑾父子实际都是打辅助的,分别策应襄阳和寿春战场,关于柤中和诸葛珞的情况,下一节会具体解读。

襄阳的情况我们已经很熟悉了,直取寿春对东吴来说倒是第一次。这个攻击方向倒是存在于殷礼的计划中,说明孙权还是听进去了一部分。此前在合肥耗费了太多精力,总是不能得手。拿合肥是为了下一步拿位于淮河南岸的寿春,然后把防线推进到淮河。既然满宠已经把合肥城迁离了遥逍津,逼着吴军不得不陆行一段再攻城,那么索性就再多走点路,绕过合肥直取寿春。

合肥是淮南郡(九江郡)的郡治,寿春却是整个魏属扬州的州治。

合肥城地力有限,守军并不多,每每被攻都需要从寿春乃至洛阳方向调集援军。

吴军绕过去相当于直接打援,合肥城这边留部分兵力警戒就是。

有一个对东吴比较利好的消息是满宠在新皇登基后,被调到洛阳做了太尉(次年去世)。

现在寿春这座扬州城中的军事主官,是之前被孙权下套,丢了几百手下性命的扬州刺史王凌。

从心理来说,孙权会觉得打王凌比打满宠这个老狐狸容易的多。

现在,东吴这次北伐的战术意图就很清楚了。六安和柤中这两路,本来就是助攻,不在于真的拿不拿得下,重点还是襄阳和寿春。两个点任意哪个点能突破,东吴的战略意图都能实现一半。而这两个要点中,又以全琮负责的寿春为主攻方向。当年五月,东吴的攻击部队都已进入敌境,魏国的朝堂则需要马上作出应对方案。

司马懿肯定是要负责一个方向的。在出镇关中前,司马懿一直在苦心经营襄阳,对整个荆州的情况非常了解。因此司马懿本人于六月亲自抵达襄阳指挥。襄樊一体,打襄阳就要同时打樊城,以阻止魏国的援军南下。司马懿到的时候,朱然已经在朱桓的儿子朱异的献计下,突破了樊城的外围防线。上次朱桓跟全琮一起攻袭六安搞出了事,孙权是再不敢让两家合作了。

到达前线后,司马懿的部下们都建议打持久战。结果一直用龟缩大法克敌致胜的司马懿,却一反常态的命令速战,主动派轻骑出阵去挑战客军,并组织敢死队,准备强攻吴军大营。所谓兵无常势,水无常形,因地制宜的制定对策是很重要的。司马懿认为襄阳一带的气候已不同于北方,自己带的是常居中原的中军,如果不速战的话,时间稍长必定水土不服身染疫病。自赤壁之战以来,曹魏每每在荆扬用兵,都会遇到疫病问题,司马懿这次算是帮魏国长了记性。

此外,司马懿也是看出来,围攻襄阳的吴军兵力不够,有机会一战胜之。朱然那边深知自己难以在野战中取胜魏军,闭营拒不出战。事已至此,深入敌境的客军实际已经是没有了胜算。于是朱然到了晚上决定借夜色掩护后撤。司马懿那边本来就在做强攻准备,见状尾随掩杀至唐白河汇入汉水处的三州口。这个点位在关羽和陆逊北伐襄樊时都出现过,充作要塞时又名“邓塞”、“白围”。一战下来,魏军缴获战船、军资甚多,斩获吴军万余(数字存疑)。

襄阳这边被司马懿击溃,进入柤中的诸葛瑾跟着也撤了,那全琮主打的东线战场表现又如何呢?

总的来说表现略好。

满宠在的时候,王凌就一直想证明自己的军事能力。

这次新帝登基,满宠被调入京任职太尉,王凌终于有机会以征东将军之职,总督扬州军事,同时假节。

而扬州刺史一职,洛阳方面则派了孙礼来接任。

孙礼的情况之前说过,曾经和王凌一起跟随曹休战于石亭。当时只有孙礼敢向曹休进言不可孤军深入。性格耿直的他,连曹叡有错都敢说,还帮曹叡挡过老虎。曹叡倒也很欣赏这个勇猛的直人。临终之时,知道曹爽阅历浅,还特意嘱咐由孙礼为大将军长史,辅助曹爽。曹爽却觉得有孙礼在边上忠言逆耳,便把他外放到扬州作刺史,并加授伏波将军,看起来还像是在委以重任。

见吴军舍了合肥,直接奔寿春来,王凌倒也没有据城以自守。说到底,固守寿春抵抗吴军,是满宠上次跟曹叡提的计划,还被否决了。王凌要证明自己比满宠强,就不会去走满宠想走的路。而孙礼本来就是个不怕死的猛人,被曹爽外放,同样憋着一口气想证明自己。后来曹爽执意要伐蜀,归根结底也是因为下面这些战功卓越的旧将不服他,太想证明自己了。

全琮这边是绕过合肥,溯东淝水而上寿春。东淝水在流至寿春之前,先会与西岸的芍陂相接。主动南下迎敌的王凌、孙礼,最终便是在芍陂之侧与全琮遭遇。曹魏方面并没有想到东吴会在这个时候北伐,当时江淮前线的军队依例仍在轮休,没有进入战时状态集结,马上能用的兵力并不多。

好在王凌和孙礼都憋着口气,一个不想被满宠看笑话,一个不想被曹爽看笑话,遭遇之后便与吴军战作一团。

吴军仗着人多,一开始取得了战场上的优势,双方从早晨杀到晚上,

魏军这边死伤过半。正常情况下,这个伤亡率军队肯定是要崩溃了。然而孙礼和王凌却完全没有退兵的想法,尤其是孙礼,甚至亲自带着卫队冲锋陷阵。战马多次被刺伤后,仍手执战鼓奋不顾身。

狭路相逢勇者胜,吴军也没有想到,魏军这个新来的扬州刺史如此不怕死。结果战局就这么生生被逆转,吴军这边的五营将秦晃及其所属部队,被发起绝地反击的孙礼所歼灭。吴军这边则靠着顾谭、顾承兄弟,以及张休三员将领拼死抵抗,避免了溃败。顾氏兄弟和张休,一个是时任东吴丞相顾雍的孙子,一个是张昭的次子,都是大有来头。东吴的二代、三代们要想混出头,还是要在战场上证明自己的。

王凌这边见吴军稳住了阵脚,遂下令扎下营寨。到了第二天,全琮的两个儿子全绪、全端,见魏军停了下来,便领军前去攻击。王凌、孙礼兵力终是不足,遂主动退回了寿春。而全琮这边因为在野战中都没有战胜兵力不足的魏军,知道随着魏国的援军将陆续抵达,想攻取城防坚固的寿春城更无可能,于是也退了兵。有个细节是,战后孙权认定顾氏兄弟和张休能顶住敌军的疯狂反扑,功劳比全琮两个儿子的反击之功更大,很是让全琮愤愤不平。

客观说,危急之时能顶住敌人,的确功劳更大。后来王凌和孙孔退兵主要是己方战损太大。战后孙礼将朝廷赏赐给自己的财物全部分给战死将士的家属,并在祭祀仪式上放声痛哭。男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处。能让孙礼这个连老虎和皇帝都不怕的人哭,实在是因为战况太过惨死。这件事也说明当时的魏军已经到了崩溃的边缘,如果孙权能听殷礼的话,举倾国之兵来完成这次北伐,是非常有机会在芍陂之战全歼魏军,并顺势取了已是空城的寿春。攻寿春比攻合肥新城要多陆行将近200里地,殷礼的计划本来就是建立在,吴军对江淮魏军有绝对优势的前提下,你不预备更多的兵力,就算是到了寿春城下也拿不下来。

然而孙权终究还是差了那么一点霸气。相比之下,一直被演义弱化成好好先生的刘备,却是该出手时就出手,敢在汉中之战时赌上全部身家。刘备一辈子在战场上最忌惮的就是曹操,作为被曹操认定为唯一对手的他,说到底不是怕曹操,而是因为自身实力不足。等到谋蜀成功有了本钱,汉中的归属又将决定他有没有机会玩下半场,便不再有所顾忌。曹操在兵败汉中,回到洛阳后就病故。真要论起来,这一战足以证明刘备的军事才能并不输曹操。