规划一座城市

,

并不是城市规划者才有的权利。当你搬家时

,

选择出行路线时

,

甚至每次进出地铁站刷卡时

,

都在规划这座城市。你在用你每天的生活投票

,

我们则希望能用数据反映大家投票的决心

,

反映在时空下一个城市面貌不停的改进和更新。

▍

DT君的深圳面基之旅

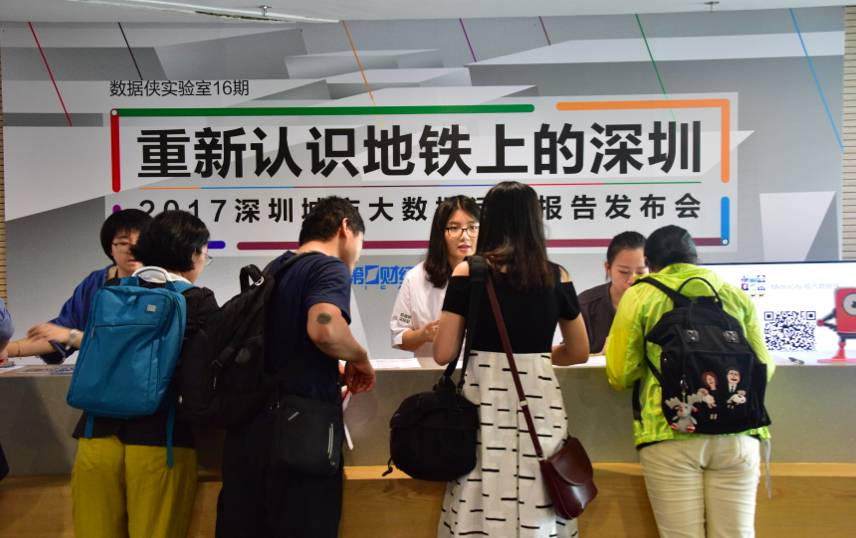

7月27日,DT君带着干货满满的

《2017深圳城市大数据活跃报告》

在深圳办了一期数据侠实验室,和各位网友粉丝们面基了一回,大家热情满满,感恩,感谢!

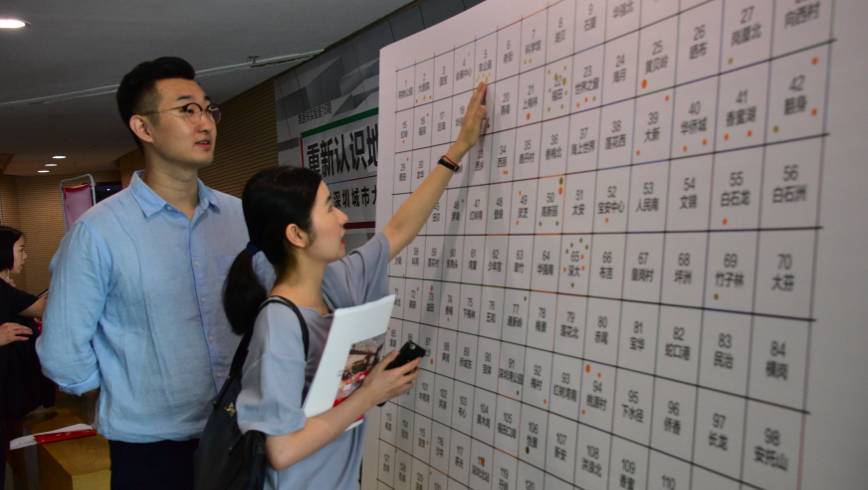

没机会亲临现场的小伙伴就跟着DT君的镜头感受一下,我们把DT君的深圳地铁站点

灵魂手绘卡片

搬到了现场~

还号召现场群众分享了自己平日里通勤出入的地铁站点,结果深大站勇夺第一(看来DT君的粉丝很多都是混大学城和科技园的)。

在这次活动中,DT君的“地铁1公里”小组(熬夜加班写报告不要命的)小伙伴们,用165个深圳地铁站辐射圈的大数据,对深圳的各项城市功能进行了评估,提供更多商业选址和城市规划上的数据参考。

正如

“数据圈桂纶镁”叶女士所说,想通过这份报告,来记录深圳人用脚投票的决心。

(图片说明:发布会主持人,DT财经副主编叶慧珏)

知道大家都不想一上来就生尬报告,报告作者、DT财经编辑唐也钦和王越讲解了报告的亮点。他们同时发布了一个

交互可视化小工具

,让你在点点点之间搞懂深圳地铁辐射圈和这座城市发展变迁的门门道道。

DT君还有幸邀请到了来自深圳地铁、世界资源研究所、深圳都市交通规划院、中原地产、e成科技、香港理工大学等机构的7位嘉宾分别从大数据和城市规划的角度来一起剖析深圳。

从今天起,DT君将开始陆续放送嘉宾演讲和圆桌的精彩实录,先来看一下圆桌上都激烈争论些什么?

嘉宾:

+

刘晓都 URBANUS都市实践建筑设计事务所合伙人、2017深港城市\建筑双城双年展总策展人

+

玉家雄 中原地产(深圳)二级市场董事总经理

+

李欣 香港理工大学高级研究员、博士

+

王小乔 第一财经编委、DT财经主编

(图片说明:圆桌嘉宾与主持人进行讨论,从左至右刘晓都、李欣、王小乔、玉家雄、叶慧珏。)

▍

话题1:大数据在怎样影响城市规划?

叶慧珏:

大数据作为一个新视角,对城市规划能提供什么样的方法和结论?

刘晓都:

大数据从另一个角度可以看到很多平常我们看不见的东西,可以理解一些隐藏的动态。今天看到的这些数据,非常有感触,也学到了很多。我们也在做今年的深港城市双联展,也用到了一些数据,不仅是交通出行方面。比如我们的城中村主题里城中村相关的人群部分就用到了地铁交通数据。

玉家雄:

我在深圳已经工作了有17年,其实很高兴今天有机会参加这个活动。听完几位嘉宾的演讲之后,获益良多。特别是房地产公司,以前很少花这么多的精力去做大数据的挖掘和研究,还是要感谢第一财经做这件事情。

为什么我说这个(大数据挖掘和研究)很重要,是因为深圳整个城市的发展在过去的十年发生了很大的变化。很多的城市居住和工作是分离的,大部分人需要每天往返工作和居住的地方。

我们发现,无论是从轨道交通的建设,或者整个城市规划的角度,未来深圳的布局肯定会脱离刚才我提到的这种传统情况,多中心的发展让很多人工作和生活的地方会有所调整。

大数据的确是为政府的规划和开发商的产品打造方面提供了很多建议,让他们思考社会功能会怎样改变城市的格局,也让他们的产品会更适合未来的人群。

王小乔:

我之前在《南方周末》做记者编辑时,做过湖贝的报道。当时去观察城市,我们是用脚去丈量,用眼去观察,用采访去记录整个城市的生长和变迁。城市的生长和变迁,无论是从媒体的角度,还是刘老师从建筑大师的角度,都是非常迷人的。

但在过去的两三年时间里,这个时代的变化给了我们一个什么样的契机,得以用全新的视角去观察和记录城市?就是DT时代、也就是大数据时代的到来,我们可以换一种视角去看城市变迁,这是“地铁1公里”项目的大背景。

当然,我们也不希望从一个极端到另一个极端——之前完全不用数据,现在完全只用数据来判断。所以我们希望既有大数据方面的专家,也有城市规划人士,总之是跟城市发展相关的专业人士能聚在一起碰撞,才能让大数据看城市走向更全面客观的方向。

▍

话题2:深圳还有没有高性价比的居住地?

叶慧珏:

深圳还有高性价比的居住地吗?深圳的房价是由什么决定的?

玉家雄:

这个问题的确是很难回答,特别是今天有一些地产业界的领导在。

我觉得深圳房地产已经发展到一个新时代。为什么这样说?在过去两年,大量的人去东莞、惠州这些地方买房。

很多人可能认为是因为当地房价低,先入手,当作投资。但其实我发现也有很多的客户是真的打算以后住在那些地方,还是在深圳工作。

三年前如果谈这个话题,很多人会觉得是天方夜谭。但是说实在的,深圳人已经是非常幸福的了。我记得刚才有位专家的PPT里提到,现在深圳坐地铁的人,75%的出行时间都是在5-35分钟之内。但如果是在上海或北京,我相信他们都是60分钟或者更长时间。

现在的土地越来越少,房价越来越贵,不是所有人都能在深圳买到一套房产。我们看到,这两三年,大量项目出现在光明、坪山这些地方。如果你问我,还有没有一些高性价比,或者值得去买的一些地方?我有两类建议:有一些已经有地铁规划,但还没有通行的地方。我觉得这些地方的价值还没有充分反映出来。

另外一种是和地铁有关但关联不太直接的。有一些新区,刚才也提到深圳未来的新增用地,主要还是靠政府改造,或者是旧房改造。其实这些地方,所谓的旧区,比如说罗湖,罗湖大量的改造项目,如果最后改造完成,整个罗湖的面貌都会有比较大的改进。很多人说罗湖是关内的价格洼地,但是如果经过大量改造,罗湖本身就是城市核心部分,那么它将来的价值也是我们很看好的。

▍

话题3:城中村该不该拆?

叶慧珏:

关于旧城改造的问题,在整个地铁数据的分析当中我们发现,城中村其实很难从数据当中去挖掘,它更多是存在在一个概念里。

我们都知道,城中村可能会被拆。很多建筑师和社会活动家觉得不应该拆,政府做规划的专业人士来说要拆。到底是要拆还是不要拆,到底有没有一个好的价值判断?刘老师觉得是怎样一种标准,城市规划到底应该保留到什么样的程度才是合理合适的?

刘晓都:

城中村的话题很大,在这里要回答全面也不太可能。我想有一个很关键的话题,就是说城中村代表了什么?我们为什么要关注城中村?

城中村曾经扮演着深圳低收入人群的重要居住地,在深圳发展中并没有为这个人群提供所谓的保障房,但是城中村很快填补了这个空白,不能说百分之百,但也是相当大的部分。

我们做研究发现,深圳特区有42个自然的城中村。我们讲自然村,是说这个村子的分布是自然的,是一些人居住在这儿的时候,要出去种地或做工,一般来说不超过半小时的路程。

这种状态实际上是不依赖公共交通的。所谓这群低收入人群的居住地,也就是保安、保健、保姆等收入较低的人居住在这里,他们的出行是靠走路和自行车去实现的,没有依赖公共交通,或者说依赖很少。

(图片说明:深圳湖贝村城中村景;摄影:王越)

一旦我们把城中村改造了,这些人实际上是被推到关外的城中村或其他便宜的地方去住,但还仍然回到深圳城区上班。这对地铁增加多大的运输压力?

这是一个很大的争论的点。城市可以发展,有更高的容积率,也改变了城中村脏乱差的面貌。但是从另一个角度,怎么想办法让城中村同步发展,需要一个计划。

这个问题最终要怎么解决?城市花那么高的代价去建地铁,建一公里地铁要10个亿,这些意义在什么地方?

我们一直在提倡高度混合的城市,这是比较成功的。现在深圳还是一个比较混合的城市,如果把这个城市变得不那么混合的时候,它会成为什么?这是我们担心的。

城中村的话题说来说去就在这个点上,让这些人上哪去?我们怎么解决这些人回来的方式?这是非常重要的一件事。我们(城中村)现在其实没有什么路径,现在就两个方向,一个是往宝安跑,一个是往龙华跑。实际上已经出现了这样的趋势,当城中村消失以后,大量的人都往西乡那边去。因为西乡有几个很好的地铁站为这群人服务。

我当时去西乡看的时候,大量的城中村的人屯集在那里。城市混合这件事很重要,更多的不是要解决公共交通的问题,而是如何让更多的人不依赖公共交通,就地就业,这也是我们最最需要的一件事情。

叶慧珏:

一个城市到底是谁的城市,这个城市的功能要多杂糅才是比较好的城市。包括我一开始说的,城中村的居民居住在哪个地方?哪里更好找工作?他会用自己的方式对这个城市的面貌做改变。

刘晓都:

假如说一个城中村改造完以后容积率翻倍,就是卖多一倍的房子,可是这样的房子都是八九万的高档房,一般人是买不起的。这样的房子里面,100平米住三五个人,说明人均消费40-50平米,现在的城中村房子是10-20平米一个人。那就是说,每消灭一个城中村,实际上就有一半的人口赶出去。几百万人,有一半要迁到宝安龙华去,这是很现实的问题。

叶慧珏:

是不是还有另外一种解决路径?发展多中心的同时,把更多的人口或就业中心往偏远的地方迁移,让更多地方发展起来,而不是回流到市中心?

刘晓都:

政策层面上,应该要想办法让这个城市更混杂,比如罗湖是比较早开发的一个区域,它的写字楼其实已经很不适合现在写字楼的标准了。其实就应该允许这些写字楼改造成楼宇。这个政策的转变,马上就会让这个城市发生一个大转变,突然出现很多写字楼变成住宅,很多人可以到罗湖居住,靠地铁交通出行,比建新的地方要强得多。而且本身是现成的地方,又有工作,又有居住,不会出现睡城。我们应该想办法让一家人里有一个人就地工作,其他人是用公共交通通勤,我觉得这个是合理的。

我们也在做几个展览的项目,数据是一个矿,看怎么做,怎么使用,像城中村这样的数据我们也在挖掘。

▍

话题4:大数据的缺陷

叶慧珏:

谈到数据,问一下李欣博士,刚才谈的都是数据的好,可以看到很多炫酷的可视化,大数据在交通这个行业发展到什么程度?大数据的缺陷到底是哪些?

李欣:

对于数据,相信在场有很多数据的爱好者。对于数据的刻画,以前在美国上课的时候有一个教数据挖掘的老师说过一句话,他说数据就是一个矿,有可能挖出来是个富矿,有可能什么也挖不出来,有可能告诉你是一个真相,也可能是在骗你。这就是对数据要谨慎的原因。

举个例子,我不是说这个报告不好,如果说这个报告采集的数据,使用的数据是极端的,比如当时深圳举办了一个某个大型活动,或者这个数据分析的时候是雨天,那你得到的结果就要打一个问号了。