先生们之黄宗江:卖艺黄家,艺术如此可爱!

文 | 李辉

2000年三联版《卖艺黄家》。

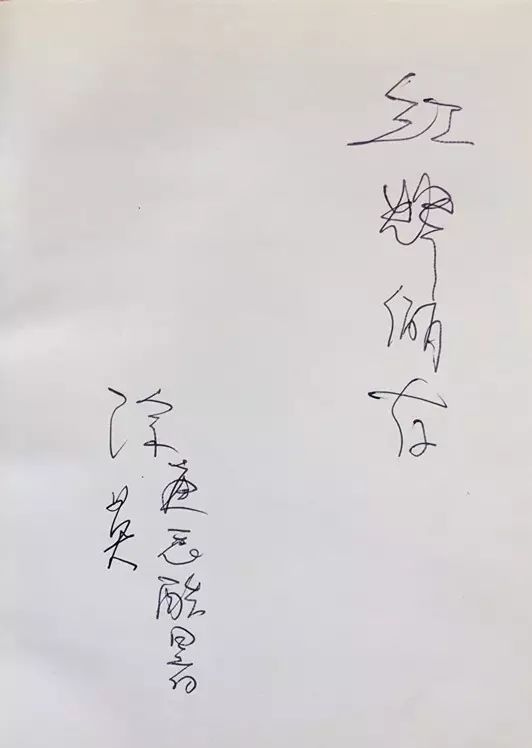

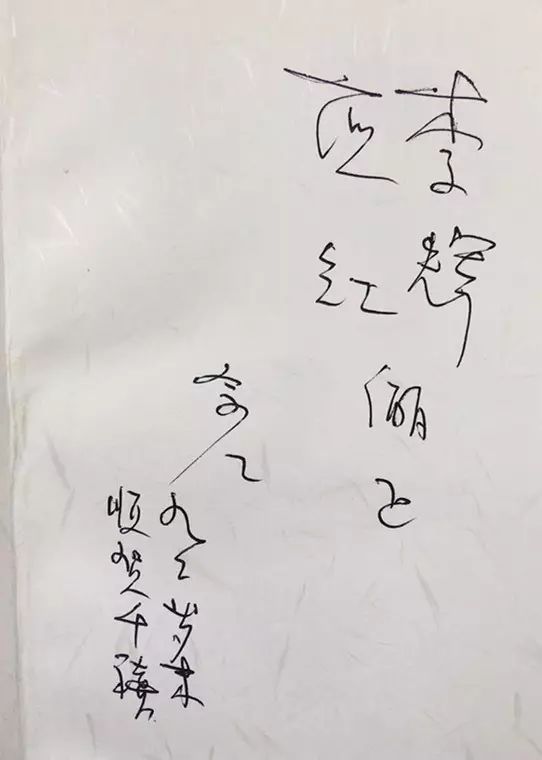

黄宗江、黄宗英兄妹题赠《卖艺黄家》。

多年前,三联书店出版一本有趣的书《卖艺黄家》:黄宗江、黄宗淮、黄宗英、黄宗洛、黄宗汉五兄妹联袂亮相,从父母到各自的故事,读一读,总有会心一笑的时候。

黄家五兄妹,最熟悉的是黄宗江、黄宗英,其他三位,就不熟了。

看过黄宗洛演过的人艺话剧。他被誉为“跑龙套”。其实,许多小角色,他以深厚功力撑起了场面,气场可谓十足。他在张艺谋导演的《活着》里的福贵爹,令人印象深刻。影片中,他与扮演福贵的葛优有一场精彩的飚戏,恐怕无人替代。一九九四年《活着》,在法国戛纳电影节上荣获大奖,同年,黄宗洛发表《扫边老生的苦与乐》,与读者分享自己告别话剧舞台的封箱之作《遛早的人们》的感受。下面这段文字,寥寥数语,概括自己话剧舞台“跑龙套”的四十年,写得真是妙:

《溜早的人们》里的瘫子乃敝人告别舞台封箱之作。粉墨春秋四十载,以跑龙套始,以跑龙套终,可谓善始善终矣!这位老爷子得的是中风后遗症——坐在轮椅上既不能说又不便于行动,充其量只能发出个别含混不清的单音,我表演上的浑身解数都使不上……难矣哉!意想不到的是上台以后,只要我这个人物一露头就有彩,而且掌声笑声一直不断,居然饱受欢迎,您说邪门不?!

黄宗洛把一位跑龙套的苦与乐,以如此潇洒方式道出,这就是卖艺黄家一以贯之的风格。

写此文时,黄宗洛六十八岁。文章最后,他以“小老儿黄宗洛”署名,赋打油诗《无名草》一首,算是与话剧舞台告别:

书生本姓黄 来自飞云江

少小若呆痴 老来更寻常

路旁无名草 怡然傲风霜

化作春泥去 迎来满庭芳

告别话剧舞台,黄宗洛却在电影、电视剧里大展身手。颇为难得的是,四兄妹一起出演《大栅栏》。黄宗江饰李莲英,黄宗英饰大格格,黄宗汉饰亲王,黄宗洛饰穆大人。一张四兄妹的合影,再也无法重现了。

认识黄宗江先生最早,算一算,已有三十多年了。当年,我在《北京晚报》当文艺记者,总在不同场合见到黄宗江。第一次见面,就很开心,完全一位“吊儿郎当”、说话随随便便的老头。说是老头,其实当时他不过六十出头,和我现在的年纪差不多。但他浑身充满活力,说不完的话,讲不完的故事,如果不打断,他不会停下来。

丁聪为《我的英语老师》画黄宗江与英语老师申葆青。

后来,我编辑“五色土”副刊的“居京琐记”专栏,约请他赐稿。他很快寄来一篇《我的英语老师》。适逢燕京大学的学兄何炳棣归国访问,黄宗江与他阔别将近五十年,终得一见。一篇短文,由此开笔,勾勒出他的英语学习的教育背景。读此文,才知道他的文笔与众不同,洒脱,天马行空。

生于北京的黄宗江,后来在天津就读于南开中学。哪里想得到,他的第一位英文老师,居然是柳亚子先生的公子柳无忌的夫人。

有学兄何炳棣教授远自芝加哥来,近半个世纪没见了,人家如今是国际知名学者,称学兄未免唐突。我在燕京大学当“新人”时(英语称大学一年级学生为Fresh man),他已是研究生,但总还算得未名湖畔的同窗。何老说:你的英语居然没忘。我答:解放后直到“文革”后,几乎是一句英语也没说过,虽在“文革”中依然捞了很难听的称号,也都过去了,还是“文革”后几次出国,才又开口说洋文的,总算可以对付,还是凭的基本功或曰幼功。

我首先提到的是我在南开上高中时的恩师柳太太(当时只知道是柳亚老的儿媳,无忌先生的夫人),如今总该是七老八十了,现居旧金山,听说曾返国,未得拜见为憾。何老闻听此言大悦,说自己也是在南开受业于柳。炳棣兄讲话狂放如昔胜昔,说了句英文:“I’m the first;you’re the last。”并解释说这句简单英语的意思是“我是老师的开山门弟子,你是关山门弟子。”其实开山门的当比他还早,关山门的当比我还晚;但此话确是一句尊师的动情语言。

黄宗江南开中学的另外一位英语教师李尧林,是巴金的二哥。大学期间,我的研究对象就是巴金,读此文,倍感亲切。黄宗江感慨,李尧林平易而又深情。他说,很像其弟巴老对待我辈后生:“我们从他们学习到的非仅语言文字,而是做人与做学问的道理。”在晚年黄宗江那里,巴金一直是一种精神力量的支撑。巴金所倡导的“说真话”,让这位看似洒脱、漫不经心的的人,其实在写作中,仍有不改初心的坚持。

之所以写这篇《我的英语老师》,是因为长达二十多年,黄宗江几乎没有再说过英语。

“文革”结束,学英语一时间成为全国热潮,许多人都是跟着“星期日广播英语”学习,黄宗江也不例外。主持这个节目的申葆青,成了花甲之年黄宗江的另一个老师。他说,聆听广播学习,颇为感动,还以学生身份给申葆青写信。申葆青很快回信,说她在四十年代初的上海,是他的小观众。当时没有“粉丝”概念,其实就是黄宗江的粉丝。如今,黄宗江也成了她的粉丝。时间转换,就是如此美妙。

黄宗江忘不了在文章中开开老伴阮若珊的玩笑。一九三八年,阮若珊从沦陷的北平贝满教会中学,奔向太行山根据地,见到刘伯承。刘伯承问阮若珊:“小同志,你到了这里想学什么啊?”黄宗江妙笔生花写道:“那贝满之贝娇声地回答是:英文!”刘帅大笑。

认识黄宗江,知道他在南开中学的同班同学中,有周汝昌、黄裳。巧的是,我后来与他们二位都有了往来。

与黄裳结识于一九八七年,二十多年间,往来颇多。为他编选《来燕榭书札》时,我写过一篇黄裳印象,题为《看那风流款款而行》,作为该书序言。里面我写到,黄裳寡言,文笔却五光十色,变化无穷。他很少外出演讲。不过,我在郑州主持越秀学术讲座期间,一九九九年六月,特意邀请他和姜德明两位藏书家,分别从京沪两地前往郑州,做了一场关于《藏书与书话》的讲座。黄裳由陆灏兄陪同,姜德明由我陪同。黄裳话少,自然由姜德明先生主讲。两位先生联袂出场,也属难得。

黄裳健在时,我先后为他编选《黄裳自述》、《来燕榭集外文存》、《来燕榭书札》、《劫余古艳》等书。二〇一九年将是黄裳百年诞辰,我找出他的来信一百余封,交由大象出版社列入“大象名家珍藏系列”出版,正好与他的《劫余古艳》相呼应,也是了却一个心愿。

周汝昌也是“居京琐记”作者。最后与他往来,是在征集《来燕榭书札》之际。自五十年代开始,周汝昌与上海的黄裳来往通信,大多与《红楼梦》相关。周汝昌的字迹难认,只能录好后,送去请他校订。早在八十年代,周汝昌的视力就不好,写来的信,字都写得颇大。

九十年代末,他的视力更不如从前。好在老人极其认真,一封一封费力校订,现在想想,真的令人感动。老人二〇〇二年去世,《来燕榭书札》二〇〇四年才得以出版,他未能看到此书出版,真是对不住他。我想,在“先生们”里,应该写写他,虽然我们往来不深,可是,他对晚辈的厚爱与谦恭,难以忘怀。

我于一九八七年秋天调至《人民日报》文艺部,负责“大地”副刊的杂文编辑,与黄宗江的来往更多了。

1986年与舒展先生结识于庐山,合影之一。

1986年与舒展先生结识于庐山,合影之二。

我调至人民日报文艺部,得感谢舒展先生。一九八六年,舒展与我受邀前往庐山,为那里举办的江西青年写作爱好者讲习班授课。我们两人住在一个房间,聊得非常投机。他问我,愿不愿意到人民日报文艺部?回答:当然愿意。经过一番折腾,一年之后终于如愿以偿,我成了“大地”副刊的一员,一干就是二十九年,直到去年十月退休。

舒展本行学的是戏剧,一九五〇年毕业于中央戏剧学院。可是,写作才是他的酷爱。五十年代,他在《中国青年报》编辑“辣椒”副刊,因为发表一些被认为“不合时宜”的讽刺文章,而被打成右派,发配北大荒。“文革”平反之后,他从《中国青年报》调至人民日报文艺部。结识他时,他住在三里屯附近。我们家当时也在三里屯,不时去看他。舒展健谈,听他讲述一些文坛的诸多是非往事,听他将对“新基调杂文”的批评,我对杂文界的事情多少有了一些了解。

作为杂文家,舒展却在八十年代最早提出“钱锺书文化昆仑”的概念。他编选一套《钱钟书论学文选》 ,由广东花城出版社一九八九年出版。编选期间,他与钱锺书往来书信频繁,不时拿来让我看。这套文选,新增加钱锺书新补手稿约20余万字的内容,可谓功德无量的事情。

来到文艺部,第二年秋天,我们江西鹰潭组织一次笔会,邀请黄宗江、邵燕祥、牧惠、刘征、韩少华等一行人参加,分管副刊的副主任舒展,同事常莉、李纳等一起前往。

这是一次开心无比令人难忘的笔会。

1988年与舒展、邵燕祥、牧惠等漂流龙虎山。

韩少华寄赠龙虎山留影。

韩少华寄赠龙虎山留影照片背后的留言。

1988年武夷山之行。

我们第一次走进龙虎山——《水浒》开篇所写的地方。当年旅游尚未开发,游客极少,难得的清净。参观张天师道观,沿河漂流,美不可言。同行的部门同事李纳女士,有的人以为她是毛泽东的女儿,总在一旁指指点点,也是一件趣事。

离开龙虎山,我们前往武夷山。黄宗江等我们一行人爬山。舒展此时学戏剧的才华开始呈现,他大声问身边游客,你们知道黄宗江吗?他是《柳堡的故事》的作者。然后,他放开喉咙,高声大唱插曲《柳堡的故事》。随着他唱,我们几位,也跟着高歌一曲。一时间,武夷山飘荡回音。

回到北京,我们送黄宗江回家。才知道,当时他住在什刹海的一个胡同小院里,见到了鼎鼎大名的阮若珊。多年之后,读文章才知道,那首脍炙人口的《沂蒙山小调》,是阮若珊作词。几年之后,他们离开什刹海,搬到八一电影制片厂的退休老干部的宿舍。

黄宗江与阮若珊的恋爱也是妙趣横生。五十年代阮若珊是南京军区前线话剧团团长,准师级干部,黄宗江只是一个连级干部,还不是党员。黄宗江自己说:“一个男的连级干部向一个师级女干部求婚,这在我军的历史上是史无前例的。”阮若珊认识黄宗江之前已经离婚,带着两个女儿,在黄宗江万言情书的重火力进攻下,两人恋爱了。他们二人都出生于一九二一年,一九五七年正是鸡年,属鸡的他们在本命年重组家庭,也是圆满。从此,他们一直相伴同行。

1997年参加楼外楼百年纪念笔会。前排右起:黄宗江、陆文夫;后排右起:牧惠、李辉 。

一九九七年,应徐城北先生之邀,我们一行十多人,陆文夫、邵燕祥、牧惠、黄宗江、阮若珊、林斤澜、唐振常、邓云乡等,前往杭州参加著名的楼外楼百年诞辰庆典笔会。我的房间与黄宗江相对。他们夫妇早起惯了,每天早上不到七点,他把房门敞开,电视机声音很大,说话嗓门也大。我却是习惯于晚起,外面的噪音实在难以忍受。第一天忍住,第二天实在无法忍受,我跑了过去,大嗓门对他说:“你能不能声音小点儿?把门关上?”他大概没有见过我这样不懂事的后辈,阮阿姨也说他。黄宗江连说:“好的,好的。”吃饭时,我一个劲儿地道歉,他也是一笑而过。

2015年11月李辉看望黄宗英。

2016年12月31日上海思南公馆“我们眼中的黄宗英”。左起:曹可凡、阮丹青、赵丽宏、李辉、韦然。

经过一年的努力,《黄宗英文集》终于在二〇一六年十二月出版。十二月三十一日,我和黄宗江的女儿阮丹青,在上海一起参加《黄宗英文集》的思南公馆分享会。本来答应出席分享会的黄宗英,突然犯病做手术,无法前来,令人遗憾。不过,曹可凡、韦然、赵丽宏、阮丹青、胡雪桦等几位嘉宾,聊得都特别开心。

女儿丹青这样说爸爸和姑姑,大家听得开怀大笑:“他们的写作是不按套路的。他们就是活得乱七八糟,没章法,没套路,他和我姑姑都是凭着朴素的资产阶级感情在行事, 写作。他们就是率真、随性、乱七八糟,把周围人搞得很狼狈,最后当然也被人原谅了。”

丹青说得不错,黄宗江的生活从不按常理出牌,颇有些随心所欲的样子。

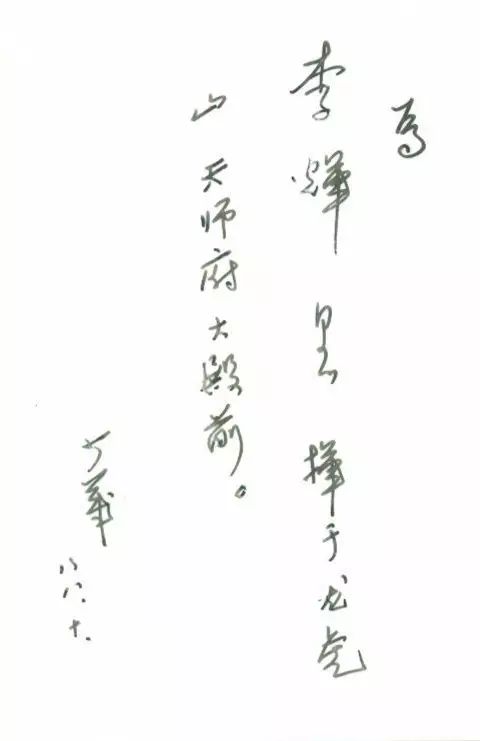

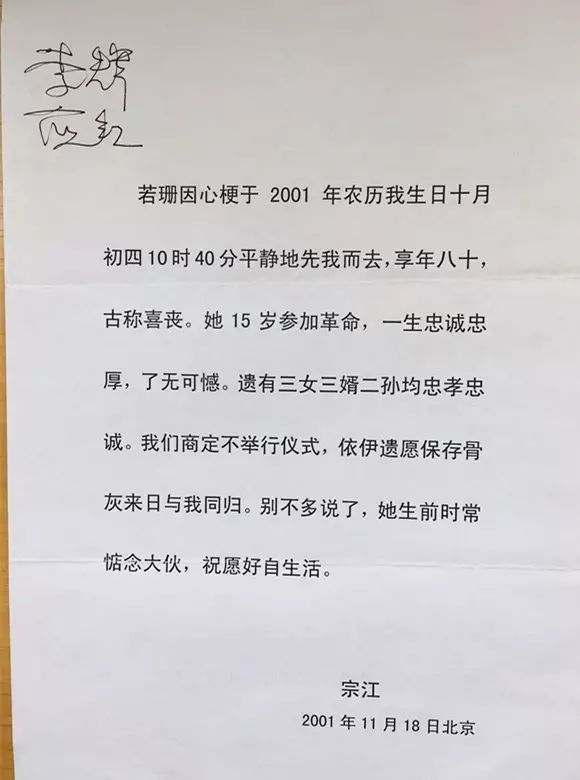

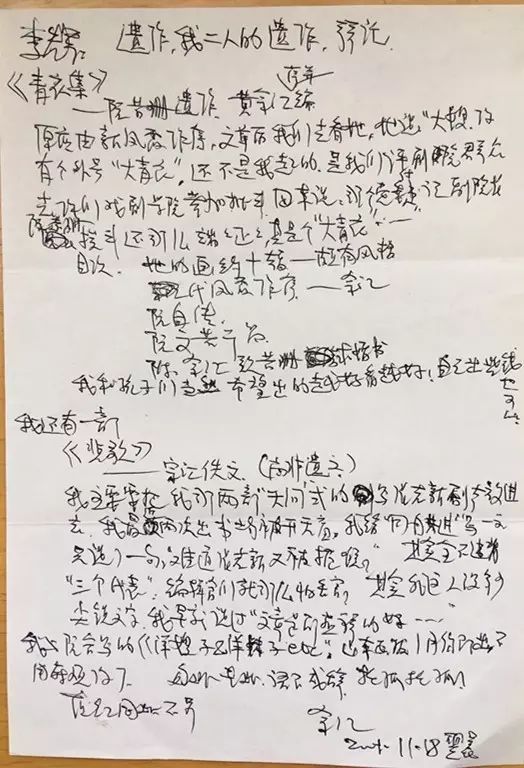

阮若珊因心梗去世,黄宗江寄信告知。

阮若珊去世第二天凌晨,黄宗江寄信希望能出版二人作品,包括他写的张志新电影剧本。

2006年5月与卢燕等人聚会。

阮若珊二〇〇一年去世之后,美国的卢燕女士时常来京,一度传出黄宗江与她要在一起生活的消息。最终没有成功。开始,黄宗英以为是黄宗江离开卢燕,让卢燕没面子,很生气地批评他。不过丹青告诉我说:“其实是卢燕阿姨不想嫁给我爸爸。 卢燕和我谈过这个事。 她说,她是一个很认真的人, 她要是做妻子就会认真的去做, 做好妻子。 但是,她不希望被拖住, 她还想演戏, 演电影……我说, 你就做黄宗燕吧 (她的丈夫姓黄, 她跟宗英、宗洛、宗汉都很熟),别做我后妈, 我舍不得你做我的后妈。 我爸爸和卢燕的事始终没有说破。”

很快,一位黄宗江的“铁杆粉丝”孙敏出现了。没有想到,两人真地走到了一起。

2004年文采阁,黄苗子郁风、杨振宁翁帆、黄宗江、许渊冲夫妇、李辉应红、合影。

2004年李辉应红与杨振宁翁帆、黄宗江孙敏合影。

记得是在二〇〇四年的年初,一天中午,大家相约到什刹海附近的文采阁,为他们两人庆贺,参加的有黄苗子郁风夫妇,邵燕祥谢文秀夫妇,我和应红,黄宗江和孙敏。苗子先生以隶书书写三个大字“敏江春”作为贺礼相赠。

无巧不成书。同在文采阁,这天中午,一批毕业于燕京大学的同学也在聚会,宴请杨振宁、翁帆二人,如今因为“朗读者”一炮打响的许渊冲夫妇也在场。黄宗江曾就读过燕京大学,时间很短,也算校友。我们大家前去见面。

过去曾见过杨振宁几次,见他与翁帆在一起则是第一次。杨振宁分别把我们一一向翁帆介绍。介绍到黄苗子时,杨振宁说:“黄先生今年九十二岁了。”站在一旁的郁风,口无遮拦,脱口而出:“我可不是二十九岁。”场面略显尴尬。不过,杨振宁处乱不惊,镇定自若,一笔带过。大家分别合影留念。于是,也就留下了杨振宁翁帆、黄宗江孙敏、李辉应红三家的这张合影。

很快,“敏江春”这一页还是翻了过去。

黄宗江于二〇一〇年去世,我去八宝山追悼会与他告别。满眼看去,好多家电视台、互联网的记者,都抗着摄像机,上面大多写有“娱乐新闻”字样。显然,拍多少明星来,才是职业需要。不需要沉默,不需要哀悼,真可谓“娱乐至死”的样子。不过,这倒也符合黄宗江性格,嬉笑怒骂,谈笑风生,“活得乱七八糟”。人生对于他,就是一场大戏。这场人生戏,在追悼会上以快乐方式结束。

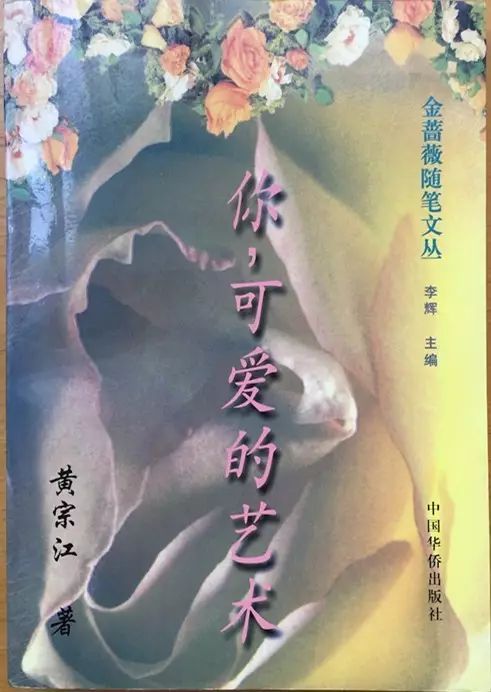

为黄宗江出版的《你,可爱的艺术》一书。

九十年代初,我为华侨出版社策划一套“金蔷薇随笔文丛”,曾约请黄宗江编选一本随笔集。他为这本书起了一个很妙的书名《你,可爱的艺术》,书出版于一九九四年。他于秋天写一篇后记如下:

以上文字,合并了前冬结集的《剧诗集》与今夏结集的《问心集》,各有其序《释》与《我的心里话》见前。为了合并又写了篇《序上加序》,呈“金蔷薇随笔文丛”主编李辉,他感到如此一集多序,摞床架屋,十分别扭,为我打乱重编了一下,分类与时序均妥,深为感谢。园丁李辉又说:如今称集每令人有陈仓旧谷之感,不受欢迎,不如择一佳句为书名。我乃想到自己一直艳羡的文丛已出蓝翎的《乱侃白说》与邵燕祥的《改写圣经》,颇思效颦,无奈捧心良久,颦亦难颦。忽然想到日前方写就,列入本卷最后一篇的《一谱为师》,副题为“你,可爱的艺术……”,曲出舒伯特,译出傳雷,我就以《你,可爱的艺术》为书名吧……

《你,可爱的艺术》,多么好,正切合“卖艺黄家”对艺术的挚爱与洒脱!

书名源自同一年黄宗江所写的《音盲乐语》。他在文章结束时写道:“我说过,我不识谱,但大半生以来,一直记住一行谱,那就是半个世纪前,我在旧社会从艺时读到罗曼•罗兰著、傳雷译的《约翰•克利斯朵夫》,最后一卷“复旦”的卷首扉页是乐谱一行,德文歌词译为“你,可爱的艺术,在多少黯淡的光阴里……”为此,他把新完成的《一谱为师》,作为《你,可爱的艺术》一书的压轴之作。

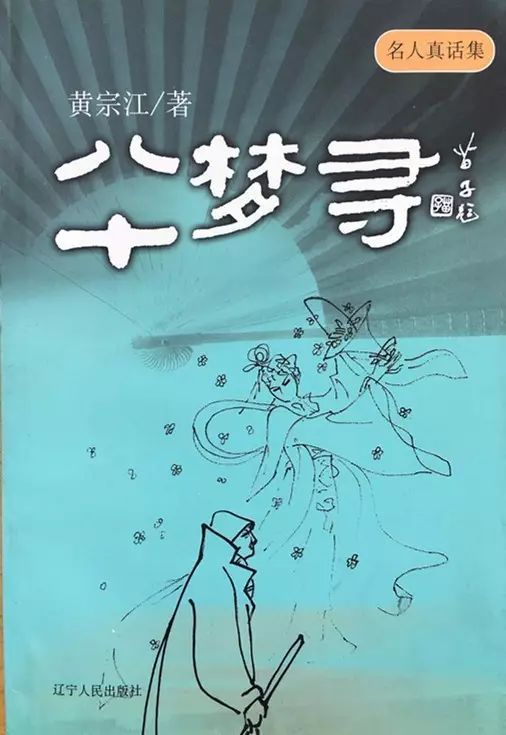

黄宗江《八十梦寻》书影。

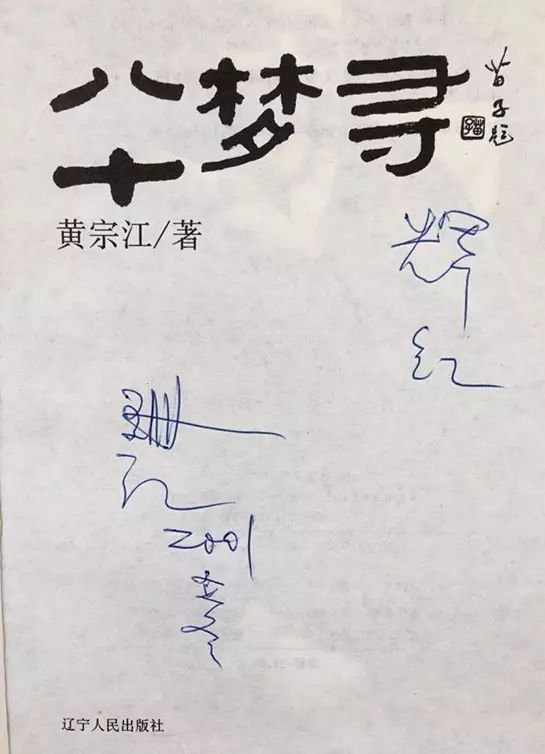

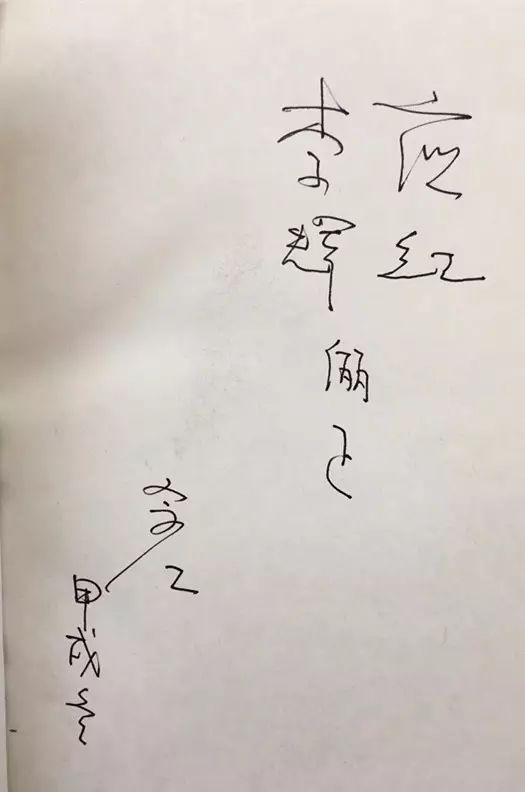

黄宗江阮若珊题赠《八十梦寻》。

黄宗江《剧人集》书影。

黄宗江题赠《剧人集》。

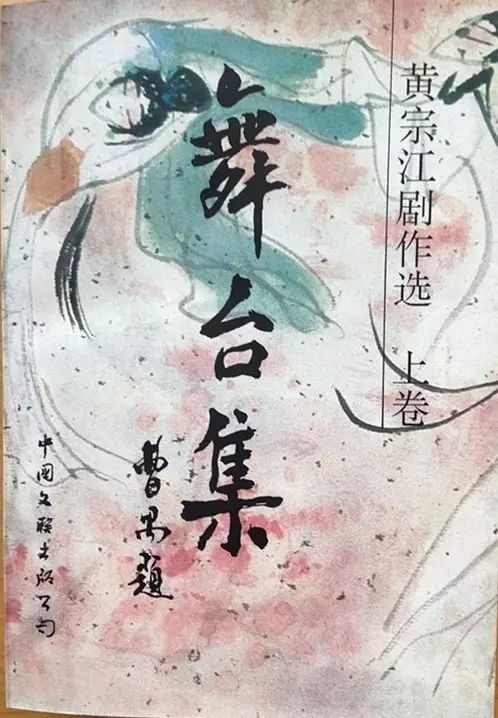

黄宗江《舞台集》。

黄宗江题赠《舞台集》。

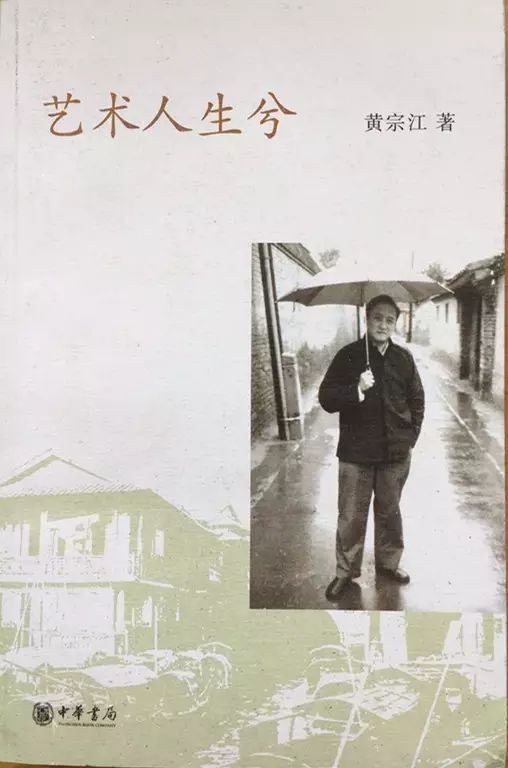

黄宗江《艺术人生兮》。

黄宗江题赠《艺术人生兮》。

黄宗江《长歌集》。

黄宗江题赠《长歌集》。

黄宗江楼外楼书系之《小题小作》。

文化人影记之《黄宗江》。

读下面这段文字,可以深深体味黄宗江与艺术、卖艺黄家与艺术之间那种融入生命的厚重,那种耽迷于艺术之中的自得其乐的境界。他们关注社会,与政治也无法隔开,可是,只有艺术才是他们生命的真正意义——

此情此境,能不低吟:“你,可爱的艺术,在多少黯淡的光阴里……”傳雷译,译做黯淡,译得何其贴切。在日军压境,政府腐败,苦做挣扎的艺人生涯,其“光阴”真是何等“黯淡”,甚至可称“惨淡”;而那一线光明,是“你,可爱的艺术……”这艺术是我们的生命,是艺术的生命,也是政治的生命,得以存活的最直接意义的生命的生命。

卖艺黄家!在他们心中,艺术多么可爱!

热爱艺术的人,生命如此可爱!

完稿于二〇一七年三月二十九日,北京看云斋

-END-

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

长按二维码关注六根

微信打赏↓