作者简介:

刘永华 厦门大学民间历史文献研究中心

文章来源:

《田野学步——厦门大学历史系本科田野调查报告集(2004—2010)》导论,厦门大学出版社,201

7

年,

第

1—1

6

页

摆在读者面前的

,

是

200

4

至

201

0

年七年的时间里

,

厦门大学历史系本科学生田野

调査报告选编

。

鉴于这个集子收录的都是专题调査报告

,

这里有必要介绍一下我们推动田野调査的基本缘由

、

开展田野调査的主要模式

、

历次田野考察的地点

、

田野调査的主要收获及存在的局限和不足。

▲《田野学步——厦门大学历史系本科田野调查报告集(2004—2010)》

首先必须交代的是

,

我们致力于推动历史系本科生的田野调查工作

,

大致有学术传

承和中国史学走向两方面的考虑。

厦门大学历史系本科田野调査的开展

,

首先是与本系的学术传统紧密相关的

。

在二

十世纪三四十年代

,

本系的傅衣凌先

生

(当时先后任职于福建协和大学

、

福建省研究院等机构)就注意民间文献和口述资料的搜集,以此补充官方记载的不足。他从三十年代开始的明清乡村社会经济史研究

,

除广泛搜求地方志和文集外

,

还搜集

、

征引

、

解读了大量的契约

、

谱牒

、

碑刻等民间历史文献及口述资料

,

开创了中国社会经济史学派

,

对

中国现代史学的发展产生了一定影响

①

。

在傅先生的倡导和影响下

,

厦门大学历史系在整理

、

利用民间历史文献和口述资料的过程中

,

相对自发地形成了与国际学术进展遥相呼应的

,

基于民间视角的社会经济史和社会文化史研究路径

。

我们推动本科学生的田野调査

,

其中一个考虑是在本科教学中

,

有意识地让学生了解

、

熟悉民间历史文献

,

尤其期望在田野考察过程中

,

引导他们对这类文献尝试进行搜集

、

解读

,

从而将这一学术传统传承下去。

同时还应看到

,

自二十世纪五十年代开始

,

厦门大学历史系就曾组织本科学生前往 闽

、

粤

、

贛等省革命老区和福建侨乡地区开展实习工作

,

并在此基础上撰写了一些调査报吿

。

尽管由于当时政治大环境的影响

,

调査主题与意识形态之间往往存在纠缠不淸的关系

,

但就其积累丰富的田野调査经验

,

培养本科学生搜集民间文献与口述资料的教学传统而言

,

这些活动是很值得我们珍视的

。

事实上

,

从课程设置上说

,

我们组织的本科田野调査

,

本身就脱胎于五十年代以来的本科实习活动

,

正是借助本科实习这一教学平

台,我们导入田野调査的理念,最终

于

200

4

年开始组织学生步入田野。

我们推动本科田野调査的另一个契机是,自

2006

年开始,我们承担了福建省文化

厅的“福建省历史文化名镇(乡)、名村”历史与考古调査第一、二批计划,对福建各地近二十五个历史文化名镇(乡)、名村进行历史文化调查,这个项目主持人郑振满,主要参与者张侃

、

刘永华

、

饶伟新

、

黄向春等

,

均为本科田野调查的带队老师

。

这些历史文化名

镇

(乡

)、

名村通常历史底蕴较为深厚

,

文献基础较佳

,

适合历史系学生开展 田野调查

,

因此

,

我们在福安廉村

、

平和九峰

、

安溪湖头

、

永安贡川等地的调查

,

就是有意识地利用参与调查计划提供的便利,将本科田野调查与这一调查计划结合起来。

从史学走向这一方面来看

,

首先必须指出的是

,

二十世纪全球史学发生了变革

,

革

新了对史料与史学的理解

,

为史学家走出书斋

,

步入田野提供了契机

。

若就总体走向而言

,

二十世纪史学发展最为重要的一条线索

,

先是社会经济史学取代传统政治史

、

事件

史

,

进而是社会文化史与社会经济史争雄。

②

在此过程中,史学研究将眼光从王侯将相转到小民百姓

,

从宏观的政治制度和事件转向基层的日常生活

。

在此背景下

,

史家对史料产生了新的理解。

从二十世纪二三十年代至七十年代

,

国际史学界最为重要的进展之一

,

是法国年鉴

学派在与传统史学交锋的过程中

,

逐渐确立

了

“新史学

”

的研究范式

。

这一范式的基本要旨在于,史学研究不仅要讨论政治史、军事史、外交史

,更要

考察经济史、社会史、

文化史等新领域

;

不仅要关注英雄人物

,

更要关注占社会大多数的普通民众的生活

③

。

七十年代以来,在后现代主义的冲击下,年鉴学派确立的史学研究范式受到了挑战,史学界出现了微观史学兴起

、

叙事史和政治史复兴

、

人类学与文化批评影响日益显著等趋势,社会经济史的地位有所动摇,反思色彩较浓的社会文化史逐渐成为史学界的主流之一。这种史学关注的重心已不再是社会经济结构本身

,

而是历史上不同人群的日常生活及宇

宙观和价

值观

。

④

为了重构历史上的社会经济结构

,

重构过去普通民众的宇宙观和价值观

,

史学工作者不仅需要向社会学

、

人类学

、

文学批评等学科借用概念和方法

,

而且需要挖掘新的史料

,

甚至对史料本身进行再定义

。

由于不同国家在社会发展

、

文献保存方式等方面存在不小的差别

,

史家对史料的利用也出现了各自的特色

。

就中国而言

,

学界在史料利用上出现的一个新特点

,

就是史料的搜集和解读

,

与田野考察产生了密切的关系

。

这一特点的出现

,

与中国的国情有关

。

与欧洲大多数地区不同

,

尽管中国社会正发生巨变

,

但诸多传统的社会文化事项尚未退出中国民众的生活,不同种类的民间文献仍被生产和使用

,

特定社群传承的历史记忆仍保存了丰富的历史信息

,

明清时期塑造的社会文化景观并未完全消失

,

因此,宗族

、

村落

、

社团等不同社群

,

成为保存民间文献的资料库

,

这为历史学本位的田野调查的开展

,

提供了不可多得的沃土

。

事实上

,

自二十世纪八十年代中期以来

,

来自厦门大学

、

中山大学等校的历史学者

,

就开始与人类学者合作

,

在此过程中逐渐形成了自身的学术风格,对海内外史学产生了一定影响,其基本特征之一,即重视民间文献的搜集,强调田野考察对史学研究的重要性。

田野调査方法的引入

,

对史学研究实践产生了不小的冲击

。

这一点学界讨论似嫌不 足,在

此

单就史料问题稍做展开。具体来说,笔者认为,步入历史田野,在三个方面为学界拓宽了史料的诠释空间和解读方式。

其一,拓宽文献的种类。由于传统史学依赖的历史文献,一般是由朝廷和士大夫留

下的

,

它们对普通民众的记载不但非常罕见

,

而且充斥着各种偏见和误解

。

社会经济史和社会文化史将眼光转向丰富的民间文献

,

这些族谱

、

碑刻

、

契约

、

账簿

、

唱本等民间历史文献

,

为了解地域社会的结构和运作

,

理解地域社会与王朝制度之间的关系

,

提供了异常丰富的信息。通过研究这些文献,史学家极大地拓宽了自身的研究领域。

其二

,

口述史料和实物史迹的利用

。

对民间文献的挖掘和利用

,

为重构历史提供了

丰富的信息

,

但对我们意欲探求的研究对象

,

文献本身所能提供的信息

,

毕竟常常是有限的

。

为探知历史的某些关键细节

,

有必要对生活在历史现场的民众进行访谈

,

搜集积淀在他们记忆深处的历史信息

。

在中国这个文字书写传统早就确立了地位的国度

,

这些民众口耳相传的历史记忆

,

可以说与文字记载必有各种交涉

,

但历史记忆的存续

,

依托的是社会实体

,

文字的存在并非不可或缺

,

从史源上说

,

它们常常是自成系统的

。

当然,由于历史记忆与社会群体互为表里

,

社会群体的变动

,

不可避免地带来历史记忆的变动,但这并不足以否认口述史料在重构历史过程中的重要性和不可替代性

。

另外

,

在田野调查的过程中,还可能发现与重要历史进程有关的实物,即历史进程的非文字性的遗物,它们以其独特的方式,有时为重构历史提供关键的提示。

其三

,

历史信息的增量

。

步入历史现场

,

并不仅仅意味着搜集文献

、

实物

,

进行口

述访谈

,

在田野调查的过程中

,

史家还可能发现解读史料必不可少的信息

,

甚至发现史料本身不曾承载的信息

。

这是因为

,

在田野中搜集的史料

,

通常说来尚未脱离史料生成的空间和社会语境

,

而对这—语境的了解

,

无疑有助于对史料的解读

。

同时

,

假如在同一空间和社会语境中

,

发现了若干种史料

,

那么

,

由于这一原因

,

这些史料之间的关联,就很容易被建立起来

。

民间文献的这一属性

,

通常是图书馆保存的普通文献所不具备的。这种文献生成语境和不同文献之间相互关联的信息

,

对史料解读的重要意义是不言而喻的。

上述对史料与史学的新理解

,

意味着开展田野考察的重要性

。

这些理念部分地可透

过课堂教学来传授

,

但若以田野考察的形式

,

引导学生在实践中学习相应的方法

,

当可收到更为理想的效果,这是我们推动田野考察的学理上的考虑。

因此

,

无论从传承厦门大学历史系本身的学术与教学传统

,

还是从中国史学本身的

新进展来说

,

我们推动历史系学生的田野调査实践

,

都并非出于一己的喜好

,

而是有学术传承和学术动向上的考虑的。

基于自身学科特性的考虑

,

由历史学者开展的田野调査

,

虽脱胎于人类学的田野调

查,但在调査对象、目标等方面,与主流人类学的做法有所不同。透过对文献的搜集、整理与解读,重构历史发展进程,一直以来都是史学训练的基本目标。在通常情况下,对历史过程的重构

,

无论如何也无法离开文献

。

因此

,

历史学本位的

、

在中国这样一个复杂文明社会开展的田野调査

,

既以重建过去的事实为目标

,

不可避免地是围绕文献的搜集

、

历史过程的重构而展开的

。

那么

,

在搜集史料的过程中

,

又如何兼顾田野调査的(尤其是以社区为中心展开的)整体主义学术关怀呢?

在过去八九年的时间里

,

厦门大学历史系本科的田野调查

,

概括起来曾尝试过专题

导向和社群导向两种模式,两种模式各有利弊。在这门课程启动之初,我们就意识到,田野调查应以社区调查为基本模式

,

而社区调查的基本精神

,

是对某一社区社会生活的不同侧面

,

进行全方位地考察

,

从而对这些不同侧面之间的关系

,

达致一个相对整体的理解。因此,从第一届开始,我们便釆取蹲点调查的方式,以某个村落或相对独立的空间—社会单位为对象

,

对其进行综合的考察

。

不过

,

由于本科学生人数较多

,

必须分组开展工作

,

但应如何进行分工呢?专题导向和社群导向这两种模式

,

就是在此考虑下提出并付诸实践的。

所谓专题导向模式(topic-oriented model),是指以被调查社区之社会生活各个

重要侧面为主题

,

将学生分成若干调査小组

,

让他们分头考察社区生活的相应侧面

。

这是我们在本科田野调査中采取的主要模式,这一模式的基本规范,是在

2005

年宁都东龙调查中建立的

,

此后

的

200

6

年福安廉村调查

、

200

7

年九峰调查

、

200

8

年永定高头调查、201

0

年安溪湖头调查、201

2

年永安贡川调查,采取的都是这种模式。

在东龙调查的过程中

,

我们将学生分成五个小组

,

分头负责对生态与经济

、

风俗礼仪

、

家族组织

、

宗教仪式与地方公共事务进行调査

。

后来考虑到经济生活的重要性

,

将生计部分从生态中独立出来

,

专门安排一组进行调查

,

于是

,

从

200

6

年廉村调查开始, 我们将调查小组从五组调整为六组

。

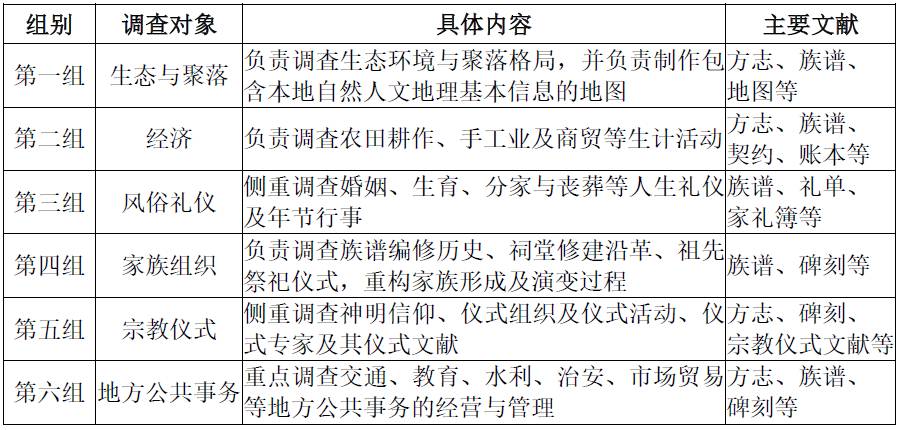

由于各组调查对象不同

,

他们在调査过程中侧重搜集、阅读的文献也各有侧重。除地方志这种基本文献外,生态组侧重关注地理类文献,尤其是不同文献中出现的地图资料

;

经济组侧重关注契约文书与账本

;

风俗组侧重关注礼单

、

家礼簿

;

家族组偏重各种谱牒文献

;

宗教组侧重宗教仪式文献

;

地方公共亊务组主要依靠谱牒和碑刻

。

通过各组在调査内容与文献搜集方面的协调

,

我们的调査便有可能顾及社区生活的主要侧面(各组的具体分工,参见

表

1),对其进行相对综合的考察。

表1 本科田野调查小组分工情况表

所谓社群导向模式(community-oriented model),指的是在学生分组时,指定每组均考察一个相对独立的社群单位,对其进行综合的考察,2004 年的连城四堡调査和

2009

年的诏安官陂调查采取的就是这种模式。2004

年的四堡调查,是历史系本科生第一次组织田野查

。

四堡拥有一些规模较大的庭院式建筑

,

当地称之为“九厅十八井”,由于一个建筑通常居住着数户至数十户人家

,

这些建筑构成相对独立的社区

。

因此

,

当

时就从这些建筑中选取六座

,

作为基本调査单位

,

安排六组同学进行入户调査

。

与此相似

,

官陂属于闽西南土楼区

,

与“九厅十八井”建筑相似

,

土楼也是个由数个或数十个家庭构成的相对独立的空间单位

,

也适合进行社群导向模式的调

査

(不过同是在闽西南土楼区,我们在

2008

年高头调査中没有釆取这种模式)。透过考察住户的经济空间、社会空间与文化象征空间

,

我们有可能在一定程度上落整体主义的理念

,

将他们生活的几个主要侧面联系起来。

应该说

,

这两种模式各有利弊

。

专题导向模式的优点是分工明确

,

简单易行

,

缺点

是这一模式在一定程度上偏离了社区研究的整体主义关怀

;

而社群导向模式的优点是基本落实了整体主义精神

,

但在实际的运作中可能难以找到合适的对象

,

而且研究报告最终可能免不了以专题的方式来呈现

。

为了避免各组出现条块分割

、

各自为政的问题

,

达致对社区的相对整体的认识

,

我们在指导学生开展田野的过程中

,

也曾尝试过相应的解决方案

,

其中最重要的方案是开座谈会的方式

。

具体做法是

,

在田野期间

,

毎晚组织学生开座谈会

,

汇报各组当天田野调查的成果

,

鼓励各组相互听取

、

交流各自搜集的文献与口述资料

。

透过这种沟通方式

,

各组也就可能对社区生活的其他侧面达致一定的了解和认识。

不管采取何种模式

,

田野工作大致可分为三个步骤来完成

。

第一步

,

到达田野地点

后

,

可组织学生先参观社区周围的地形

、

耕作方式

、

河流系统

、

交通路线及村中重要建筑物如祠堂

、

寺庙

、

学校

、

村落等

,

让学生对社区先有直观的

、

整体的了解

。

第二步是安排学生围绕各组的专题

,

到村中进行文献搜集

、

田野访谈与参与观察的工作

,

这一步是田野的主体部分

。

第三步在田野工作行将结束时

,

根据学生每晚的汇报

,

安排他们对遗漏、忽略的问题进行补充调査。

毫无疑问

,

第二步是最为重要的一个环节

。

在这一阶段

,

教师应每天密切观察学生

的田野工作状态和进度

,

及时了解并帮助克服他们碰到的问题

。

每晚召集学生汇报他们当天的工作进度

,

并对他们第二天的工作做出具体的安排

。

这一步应着重注意以下几个方面的问题

。

首先

,

应该指导学生如何系统地搜集和整理民间历史文献

。

在田野过程中,往往会发现数量不等的民间文献,这些文献若处理不当(如原本的系统被打乱),它们本身的学术价值就会大打折扣

。

因此

,

应在具体实践中

,

让他们了解系统搜集文献的意义和方法

。

其次

,

应尽量让他们养成就地解读文献的习惯

。

和官方文献相比

,

民间历史文献中碰到的不少问题只能就地解决

,

若碰到这种问题

,

就有必要访问当地知情人

,

以此补充文献的不足。最后,应鼓励他们学会和社区中不同的人打交道,学会用村民熟悉的说话方式和他们聊天,在和村民拉家常的过程中,搜集到当地重要的社会文化信息。实际上

,

由于文献记载本身的局限

,

大量有关社区的社会

、

经济和文化生活的情况

,

都是必须通过这种拉家常式的访谈来了解。

这里还有一个田野调査的组织与指导的问题

。

具体来说

,

带队老师应在田野过程中

扮演什么角色?经过我们的观察发现

,

老师的过多参与

,

可能导致学生的依赖心理

,

从而影响到这门课程的教学效果

。

但因学生没有田野经验

,

他们在开展田野之初

,

往往无所适从

。

针对这种情况

,

我们采取了两种方法

。

其一是在田野开始时

,

带队老师有限度地参与各组开展考察

,

老师在具体的考察中做示范

,

而学生在此过程中观摩

、

学习访谈等田野调査的基本技巧

。

其二是安排有一定田野调査经验的研究生参与调査

,

让他们参

与各组的田野调査活动

,

在此过程中引导学生开展田野调査

。

由于田野调査时间有限,

⑤

这些方法一般可以缩短田野调査的训练过程

,

让学生在最短的时间内学会开展田野调査的基本技巧。

厦门大学历史系本科田野调査,是在带队老师与历届本科同学的通力合作下完成 的。由于田野调査是本科生的一门必修课程(具体课程名称是“实习”),原则上所有同学均需参加

,

在实际运作过程中

,

只有少数同学因饮食

、

生病等原因无法参加

。

带队老师方面

,

大致的分工是

:

具体的组织与管理工作一般由班主任负

责

(当然

,

他们也参与调査

)

,而田野考察的开展

,

文献的收集

、

整理与解读

,

及每晚的例行报告

,

则主要由刘永华

、

张侃

、

饶伟新三人负责进行指导

、

组织

。

同时

,

我们还邀请了有着丰富田野经验的人类学与民族学系的黄向春前来参与指导

。

200

8

年参与高头调查的吴幸钊女士,当时是哈佛大学社会学系博士生

,

正在高头进行田野调查

,

因此邀请她参与指导

。

此外, 郑振满

、

鲁西奇

、

郑莉

、

罗桂林等同仁

、

朋友也曾短期前往调查点

,

慰问参与调査的师

生,并参与对田野的指导(详见表

2)。从

2005

年开始,为了让本科同学第一时间进入田野,我们还安排了具有一定田野经验的研究生参与田野调查。

表2 本科田野调查情况一览表(2004—2012年)

从

200

4

年

至

201

2

年九年时间里

,

我们的调查团队共进行了八次本科田野调査

。

⑥

考

虑到经费

、

语言等方面的问题

,

历次田野调査的考察地点

,

均位于福建省及毗邻福建的邻省边境地区。这些田野点的选择,虽然与带队老师的学术兴趣

、参

与课程、人际脉络等不无关系

,

但在学术上最根本的考虑是

,