作者 | 段志强(

复旦大学文史研究院副研究员)

有些大师的课听一次少一次。

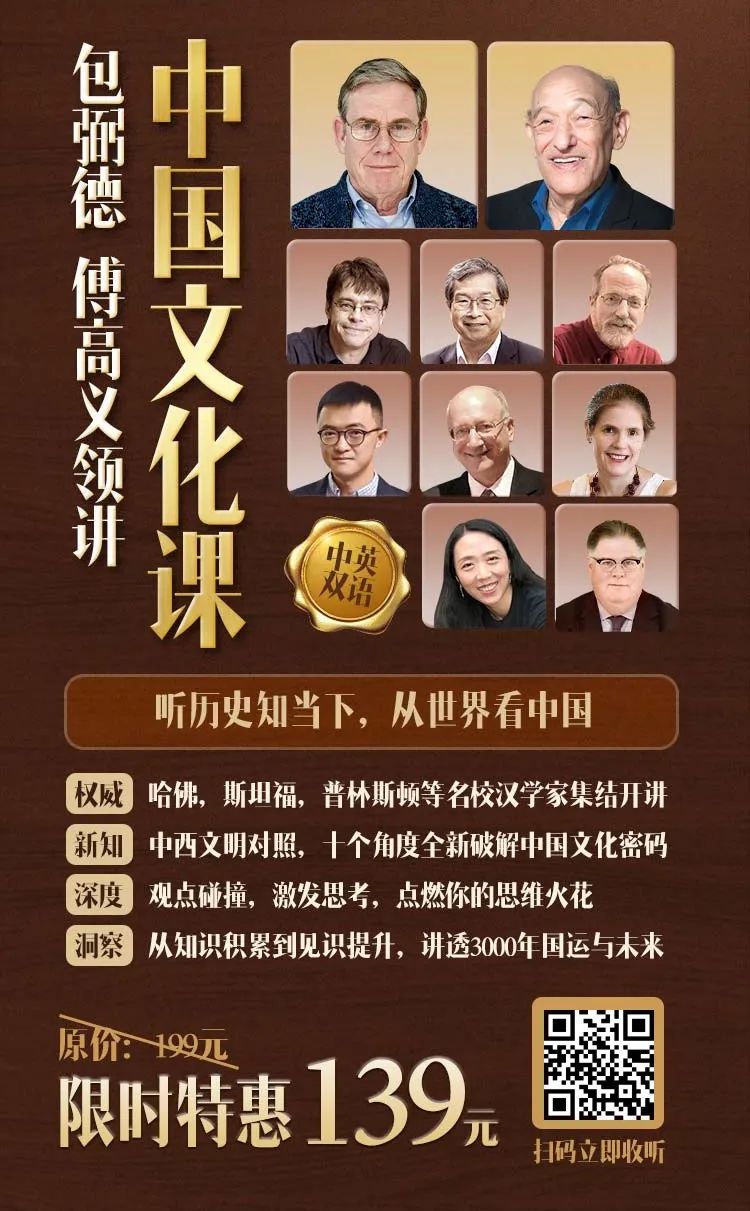

譬如美国著名东亚问题专家、

哈佛大学东亚研究中心前主任傅高义教授

,

2020年12月底突然去世,一波短暂的悼念热潮过后,似乎很快就被人遗忘了。

在喜马拉雅最近推出的一套课程中,竟然发现有傅高义的身影,

这可能是老人家去世前最后一次录制课程了。

为此,特别向大家推荐这部中国文化课。

来自哈佛、普林斯顿、斯坦福、麻省理工、法兰克福等欧美名校的十位学者,分别讲述中国历史文化的十个方面。

《包弼德、傅高义领讲:中国文化课》

,这是

一堂“听君一席话,胜读十年书”的思想盛宴。

听说喜马拉雅推出了一档重量级的节目,包弼德、傅高义等几位学者主讲的

《中国文化课》

。一看主讲人,都是如雷贯耳的名字,他们的书都是我在读研究生时候的必读书。所以看了这个节目大纲,让我一下子有回到课堂的感觉。

这几位主讲人大部分都在美国工作,讲的题目是中国文化,我感觉在今天这个特殊的时代——中美脱钩也好,大国竞争也好——这样的节目有它特殊的意义。

中国和美国这两个无论从地理、历史、制度还是文化来说,差异都堪称巨大的国家,到底能不能互相理解,某种程度上决定了人类的未来。

我非常期待这个节目能带给大家一个正面的印象,那就是不同的文化之间不但可以互相理解,而且这种来自异域的眼光还能带来很多连自己都意识不到的洞见。也就是说,

“异域之眼”不但可能,而且非常必要。

说到互相理解这个话题,说起来简单,真要实践起来那是非常难的。

单说语言,就是一大关。

有这么一个故事,大概是在六十年代吧,有一位研究中国历史的美国人,因为冷战的关系,他没办法来中国大陆做研究,汉语也是在美国学的。后来他想办法去了台湾,先是坐船到基隆港,下了船,要买票去台北,但是他因为研究的是明代历史,所以学的都是文言文,他以为汉语就是文言文那样的,所以他跟人家说:

“吾欲至台北”

。结果当然是搞得对方一头雾水。

这个故事流传很广,大概学术圈里很多人都听说过。其实想一想,作为一个外国人,要研究中国历史、中国文化,光语言至少就得学两种,古代汉语和现代汉语。现代汉语吧,民国时期的汉语,共和国早期的汉语和现在的汉语区别又很大,我就听过有的日本学者说起汉语来满口的革命语言,因为老一辈日本学者有很多是在文革时期跟着《人民日报》学的汉语,革命词汇运用得非常熟练。

除了这两种“普通话”,对于有些研究领域的学者来说,还得学方言,学少数民族语言,学周边国家的语言等等。

因为这些额外的困难,所以我们对研究中国的外国人常常有两种截然相反的印象:

一种是说,哎呀这个外国人怎么这么厉害,汉语这么难学的语言他都能学懂,而且在很多事情上简直比中国人懂得还多。我有一位同事,他是俄罗斯人,以前跟我一间办公室,他的汉语就超级好,还能听得懂一些我都听不懂的方言,我经常向别人介绍,说他的汉语比我还好;但另一种印象呢,就是说汉语这么复杂微妙,中华文化如此博大精深,一个外国人怎么能真正懂得其中的妙处呢?

但我要说的是,语言能力其实只是起步,真正的问题在于,对中国历史和文化的理解。在这个层面,我想所有的专家应该都承认,今天我们用来理解中国的概念、逻辑、方法,乃至一整套思维和表达方式,

早已深刻地打上了海外中国学的烙印,中国学早已成了世界学术的一部分。

我们举几个例子。

第一个

,传统中国社会到底是个什么样的社会?是奴隶社会、封建社会,还是专制社会、农商社会?历史中国到底是个早熟的文明,还是个落后的文明?中国历史的发展历程,到底遵循着人类社会的一般规律——如果有这种规律的话——还是沿着自己特殊的轨迹?

这些问题看起来是中国史的问题,实际上是关于世界历史、人类历史的问题。只有在大量的外国学者带来了比较的视角——套用一句俗话,在“世界文明之林”中理解中国——这些问题才能被提出来,也才能有讨论的可能。

全球视野、比较视角,这是外来知识给中国研究带来的第一种革命。

第二个

,现在我们对中国的理解,实际上靠的是一套哲学和社会科学的概念,这套概念基本上都是外来的。比如研究中国过去的宗教,我们有宗教学的概念和理论,研究中国过去的性别,我们有一套性别理论和性别史的研究方法,研究中国的语言,我们有现代语言学的一套技术和手段,研究中国过去的经济、社会,我们有经济学、社会学、人类学的知识体系。

这些知识体系、概念、理论、方法从哪里来的呢?当然绝大部分也不是海外中国学家发明的,但最早是他们从现代西方学术的庞大机体上学来的,然后应用到中国研究当中。

概念术语、理论体系,这是外来知识给中国研究带来的第二种革命。

第三个

,传统的观念里面,所谓中国文化实际上指的是华夏的文化,汉人的文化。经过现代学术和思想的转化之后,我们慢慢意识到,中国文明、中国文化,当然是生活在这块土地上的各种人群共同创造的,他们有的是农业民族,有的是游牧民族,有的是主要从事渔猎,也有的主要从事工商业。

历史上,这些人群之间不全是和平的友善的关系,但同样都为中国贡献了丰富的文化和文明成果,我们现在理解的中国是复合的、多元的中国,不再是那种华夷之辨的、非我族类其心必异的中国了。

这种多元、平等的观念,是外来知识给中国研究带来的第三种革命。

▼

例子就举这么多,要说下去当然还有。因为有这些视角和方法的不同,所以海外中国学就有它不可取代的价值,

即便有些在语言上不像母语是汉语的人那么熟练,但提供的理解和洞见是非常深入的。

比如那位“吾欲至台北”的学者,他对明史研究就有非常重要的贡献。等你听了这档节目,应该更能体会到几位主讲人在概念方法和比较视野方面的长处。

我得声明一下,我说这些外面的学者、外来的知识,对中国文化的自我理解带来这么多的改变,这不是说外来的和尚会念经,外国学者就多么聪明,

最根本的原因,在于他们有着另外一种知识背景,而在他们背后的那个巨大的知识世界,在过去的一两百年中,成了人类知识的主流。

所以海外中国学的产生及发展,同时也是中国的历史与文化逐渐融入世界知识主流的过程。这个过程当然也有它的问题,比如说,外来的概念是不是真的就能完全描述和解释中国的现象,其他文明的历史经验能不能涵盖中国的文明历程等等,但无论如何,我们实际上是凭借着现代人类文明的整体成果,来理解我们自己的历史和文化的,这一点应该没有什么疑义。

不过呢,时代发展到今天,又有点不一样了。什么不一样呢?就是我们一方面在思考现代学术、现代知识带来的洞见,一方面也在寻找自我发展、自我更新的可能。在这个过程中,至少就我个人的经验来说,

大家首先关心的是学者个人的学术成果和思想贡献,而不是学者的国籍了。

在环顾自己的学术领域的时候,大家其实都明白,这个领域里面有价值的学者往往分布在世界各地,每个人的文化背景、教育历程和生活经验不一样,甚至每个人的性格不一样,都会影响到这个人的学术观点。国籍当然仍然有意义,但也就是和其他的背景一样有意义而已,

可能会影响到学术风格,但不会决定水平的高低深浅。

中国的一部古籍《列子》里面讲过一个故事,说会相马的高手发现了一匹千里马,结果他回来报告的时候,把这匹马的颜色和性别都说错了。为什么?因为他只关心这匹马是不是好马,颜色、性别这些都是无关紧要的,无所谓的事情。

我想今天我们来学习学者们的见解,道理也是一样的。非常肯定的,《中国文化课》这档节目邀请的这十位学者,

并不是因为他们是“海外学者”,所以值得我们去听,而是

首先因为他们是“优秀学者”

,

他们对中国文化的研究已经成为当今学术界理解中国的重要阶梯,

这才是我把这档节目推荐给你的真正原因。

这种态度的变化,我认为是一个很大的进步,而讲这个课的主讲人和听这个课的你,都处于这个历史性进步的过程之中。

在这个大家或多或少都有点悲观的年代,让我们一起守护进步的希望。