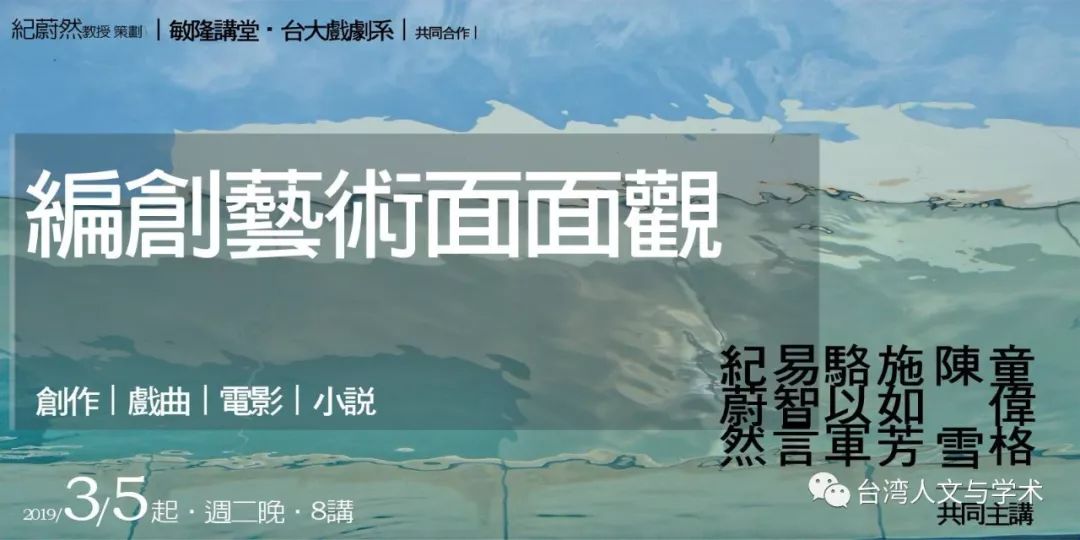

[敏隆講堂‧台大戲劇系 共同合作]

2019年,敏隆講堂與台大戲劇系同步推出「編創藝術面面觀」課程。本課程靈感來自英國文豪佛斯特經典著作《小說面面觀:現代小說寫作的藝術》(Aspects of the Novel)。本課將邀請六位作家,以輪流講座的方式,向學生介紹創作的各種層面。這六位作家來自不同領域,有的活躍於電影、電視、現代戲劇或戲曲界;有的是著名小說家。介紹如下:

紀蔚然 │ 劇作家;第17屆國家文藝獎戲劇類得主。

易智言 │ 電影編劇、導演;獲第51屆金馬獎獲得最佳原著劇本獎得主。

駱以軍 │ 小說家;第三屆紅樓夢獎得主。

施如芳 │ 劇作家;作品多次入圍台新藝術獎、傳統戲曲金鐘獎及金曲獎,文學評論家王德威譽為「當代台灣戲曲的最佳詮釋者」。

陳 雪 │ 小說家;曾獲中國時報開卷十大好書獎;入圍台灣文學獎長篇小說金典獎、台北國際書展大獎小說類年度之書、第34屆金鼎獎。

童偉格 │ 小說家;台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎得主。

本課程邀請的六位作家將以自身創作經驗,和同學們分享和創作有關的議題。這堂課給每位老師的題目是:關於創作,如果只有幾小時的時間,我最想跟學生分享什麼?從這個提問開始,演講題目與方式由每位老師自行設計。

......................................

課程內容

2019/3/5~4/23,每週二晚上7點~9點,共8講

(1) 3/5 紀蔚然 │ 超批判:洪席耶關於創作的啟示

本課為學員介紹當代法國哲學家賈克.洪席耶(Jacques Rancière)的美學概念。關於藝術為何難能可貴,以及藝術該和社會有什麼關係,歷來西方眾說紛紜,但主要分為兩派:一者主張為藝術而藝術,二者主張為人生而藝術。二十世紀以來,屬於後者的批判藝術大行其道。洪席耶從歷史的觀點,討論批判藝術的盲點,並為我們指引了一條超越批判的路徑。

(2) 3/12 紀蔚然 │ 語言:創作的基本條件

本課從當今台灣語言現象生態開始講起,包括虛字氾濫、「然後」不止、「動作」不斷、口齒不清、文字式微,以及關於方言的意識形態等等。身為創作者,我們對於以上現象可有察覺?有何感想?該如何面對這種「語境」?如何看待語言,西方學界有各種不同的說法。本課為學員介紹幾個和創作與創意息息相關的概念。

(3) 3/19 駱以軍 │ 狼狗時光

講述一段故事,然後帶入小說或劇場的"魔術時刻",其實可以透過大量細節:細微的雜音、光影層次、顏色、人物的運動或表情,以一種"敘事的雄辯",硬帶領讀者或觀眾,進入說故事者想要開啟的故事時空。反過來請學員回想,自己生命經驗中,那些難以被固定描述方式鎖死的,某個換日線、或光影迷魅、難以定義之時刻。

(4) 3/26 施如芳 │ 被美召喚的瞬間 彼此如夢

分享編劇置身於當代戲曲觀演之間,一次次從別人的故事裡逃出來,「我寫戲,戲也在寫我」的體驗;試聚焦拙作《燕歌行》,談在最正典的戲曲題材(三國戲)、家喻戶曉的角色(曹家一門),如何穿透個人主義的自覺,勾掘《洛神賦》的其他可能性,為主人翁帶出救贖的想像,此一創作歷程,讓我對「寫戲要寫人」食髓知味,堅信戲曲之美,可極寫人性和欲望,使觀者理解「人」 認識「 我」,也不致於驚恐。

(5) 4/2 易智言 │ 說個電影故事

說故事大概是世界上最古老的行業之一,隨著時代不同展現的樣貌也不盡相同。可能是三千年前吟遊詩人圍著爐火口述英雄冒險,也可以是二十世紀電影編劇深夜燒腦打字輸入電腦。雖然樣貌不同,但幾千年來好聽的故事如何傳遞觀點,如何說服聽眾,如何引起共鳴,卻有一定的方法。藉著這次的講座,概略性地介紹現今主流說故事的方法,解開好故事為何迷人的秘密,或許更可以在聽眾中誘發出隱藏的電影編劇說故事高手。

(6) 4/9 駱以軍 │ 夢裡尋夢

講述兩段故事,然後帶入討論,夢作為一種可能可以兩三種結構性旋轉的陀螺儀,作為一種小說或劇場的結構訓練。可能可以藉由穩定建立兩組不同情境的故事,不同的內外、或沙漏、或齒輪、或液態互溶,形成故事的感覺的擴大。