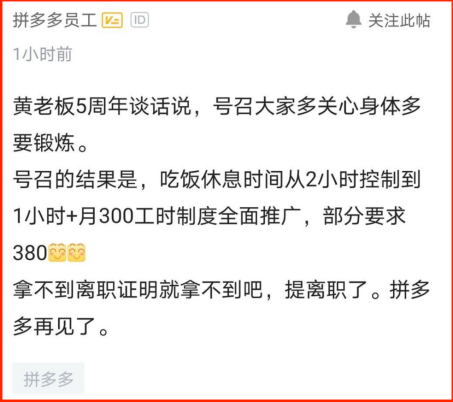

最近,某叠字电商公司,又一次陷入舆论风口。

其实关于996、加班文化的讨论,这两年一直不绝于耳,你想想看,从去年开始我们发明了多少词汇来讽刺和抱怨当代恶劣的职场环境。

什么996、修福报,内卷、打工人,每一个词都因为击中了人们的焦虑,爬上过不止一次热搜。

但这次的讨论似乎尤其严肃,原因无他,因为逝去的生命。

一个喜欢唱歌的小姑娘,倒在了凌晨1点半加班回家的路上,公司内部的账号签名上还写着“为多多守边疆”。

结果多多第一时间出来回应,

“底层的人民,哪一个不是用命换钱”。

“用命换钱”和对生命的冷漠俯视,成功激怒了人们,于是五毛钱公关终于甩出了终极大招:“供应商”发的。

从临时工到供应商,

背锅侠行业看起来也内卷的厉害。

我还清晰的记得,去大厂,一段时间里,曾是年轻人光鲜的标签,甚至内推都被明码标价,一个offer 中介要价40万,根本就是行业潜规则,在某脉,越来越多的人,靠给大厂招临时工和供应商养活自己。

为什么即使是

以临时工的身份,人们都愿意挤去大厂?

曾经让无数毕业生挤破头也要进的互联网大厂,真的值得去吗?

“拿到大厂offer”,这类的帖子下面曾经聚集了大量的白嫖吸欧怪,总有成群结队的人,在帖子下排队接好运。

年轻人为啥这么喜欢去大厂?

待遇高、出入高档写字楼、“28楼窗外的夜景好像特别美妙”,“这里连卫生间都有漱口水”,人们进入大厂的原因总是相似的。

大厂擅长制造梦想,那是他们总给投资人讲的故事,这些都能完美迎合了人们的虚荣心——你在这儿的每一分钟,“好像都能参与、改变世界”。

在没有被生命的陨落击碎之前,泡沫看起来永远五光十色。

上市公司自带光环,管理者们永远热泪盈眶地号召人们奋斗,最好凌晨四点就要起,他们管这种洗脑叫

“狼性文化”

,资本市场永远是“一将功成万骨枯”的故事,即使“万骨枯”的加班,不符合规定,但成功本身,好像就让一切,拥有了天然的被豁免权。

在光鲜的另一面,是 996 的不断升级。

从张一鸣

卧底“游戏群”抓摸鱼

,到快手宣布全员

开启大小周

,再到被美团算法支配的骑手,互联网企业已经开始比烂了。

就在你以为“大小周”已经足够令人窒息的时候,互联网公司又发明出了更可怕的工作模式——超级大小周:一周工作七天,一周工作六天,也就是说你要

连着工作13天,才能换得一天的休息时间。

而且PDD的平均工时,已经达到了夸张的300小时,这意味着几乎每天12小时的工作量,生活中只剩下

工作、准备工作、休息充电,这三个活动。

听着是不是有点耳熟,这不就是机器人吗?

没错,互联网的发展,就是

把人变成机器的过程。

好不容易熬到周末,休息是真的休息,你敢出去试试?第二天上班就废了。

没办法,人的身体就是会疲惫,会累,因为人终究不是机器。

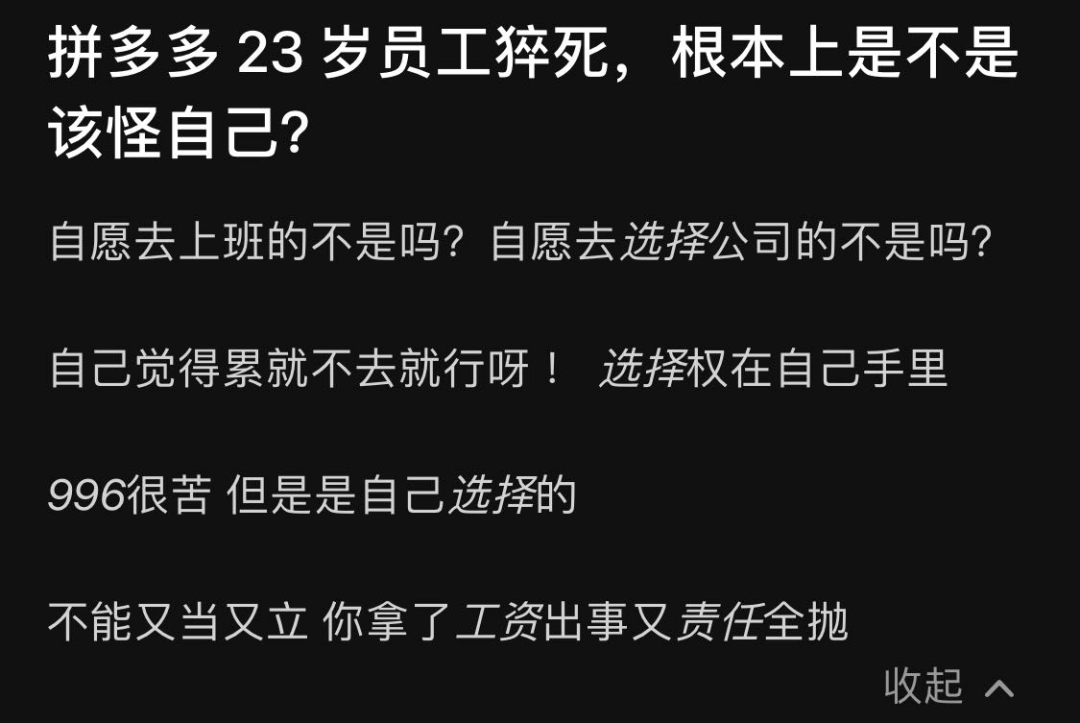

有些人可能就会说了,“你可以不干呀”。

如果你不知道在北京这样的城市,生活成本有多高,可以去那个

被确诊的顺义女生的流调记录里

,找找答案。

32岁的她,白天在电动车基地上班,晚上10点钟到凌晨两点,在顺丰物流的巨大快件中辗转。

在互联网大厂工作的人,大多数都是从外地来的,在一线城市安家。

每天一大串数字,会随着他们睁开眼睛的那一刻蹦出:房贷6000元,吃穿应酬5000元....从苏醒的第一个呼吸开始,他们就必须不停地挣钱,

这是活在这个城市的成本。

于是,他们忍受着高达11公里、超过1个小时的平均通勤时间,开始顺从和接受996;他们拿着苹果电脑,吃着康师傅的面;他们出入高档写字楼,挤进不足十平米的出租房;拿着三五万的工资,过着两三千的生活——完美诠释了

高科技低生活的赛博朋克精神内核。

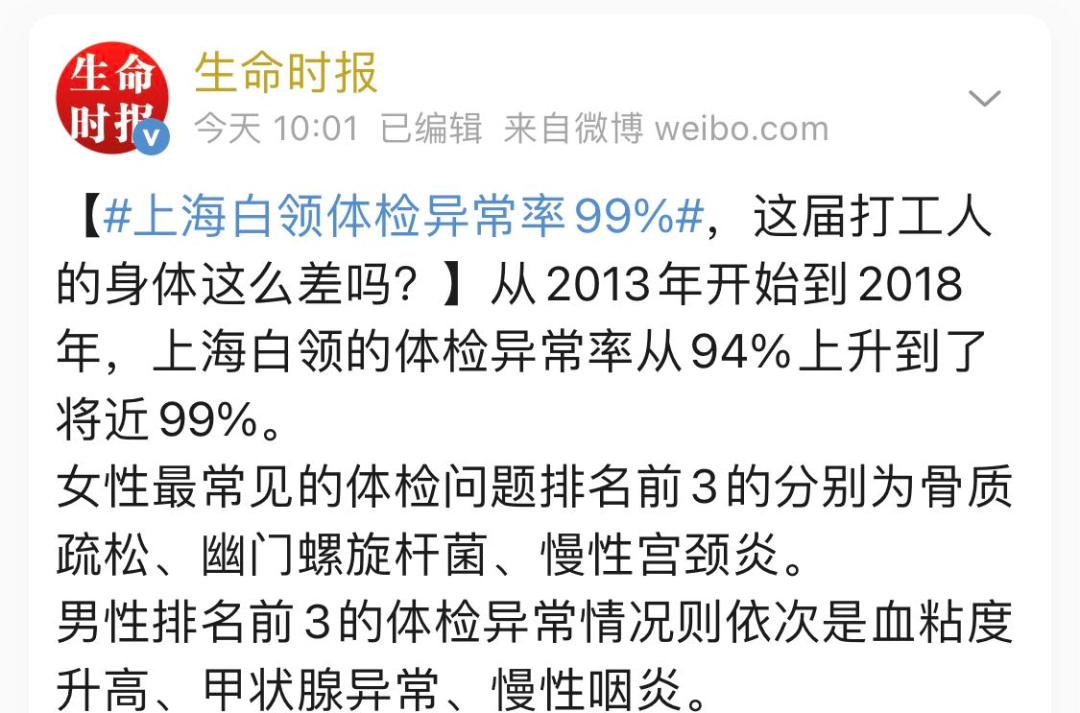

这样的生活能换来什么呢?可能是小镇父母和邻居交谈时的“别人家的孩子”,和自己永远被损害的身体。

高负荷的熬夜、不规律的饮食,它们对应着身体机能和器官寿命的损耗,“大厂人”成为自己身体的局外人。

但工资的涨幅,似乎永远都追不上ICU费用的涨幅。

所以,你能看到大厂里普遍都是年轻人,不是什么“年轻人才懂互联网”,而是,

没人到中年还能经受得住996的摧残。

所以有人说:

年轻人还可以去送快递,千万不要跑滴滴,

把跑滴滴这样的活儿留给中年人,给他们一条活路。

中年人千万不要去看大门,

做事不要做绝,你也有老到不能开滴滴的一天。

还能看大门的老年人,千万不要去捡垃圾,

总有一天你会老到没人雇你看大门,

垃圾桶将是最后一个阵地。

如果大家都仗着自己年轻,去抢年老体弱者的饭碗,

迟早卷到大家都没有活路。

当然,在大公司996的年轻人不用担心,反正基本活不到中年。

这就是

福报。

更不要说,

互联网大厂一直是一座围城

,外面的人想进来,里面的人想出去。

比起思考“出去了还能不能进得来”,很多人还是会继续嘴上奋斗逼,心里mmp,把工具人留给工作,把真我和自嘲留给社交媒体:

“工资和生命只有一个能多多,字节和心脏只有一个能跳动。”

三号研究员有个朋友,毕业选了份基建的offer,被派到非洲,年入30万,本来签了三年的约,干了两年半就回来了,因为什么呢?小腿不知道被什么虫子咬了,肿得跟大腿一样粗,在非洲也不知道被什么东西吓到了,得了轻度精神分裂。

公司给全了他三年工资,还赔了10万块的医疗补助,加起来一百万,他用这笔钱,在杭州凑了个首付。

后来三号就问他后悔不?

他说当然不后悔,什么工作能给我三年100万?

这就是我们这一代普通人,错过了改革开放的红利,没在80年代下海,没在90年代经商,没在00年代买房,没在10年代加入互联网,但是也想活得体面,是想让爸妈骄傲的普通人。

当然有人可能会说,每个时代有每个时代的机会。

没错。

但未来这些可预测的红利——5G、物联网、人工智能,哪一个似乎都带着围墙和壁垒,留给普通人的时间,似乎越来越少了。

我们以前总觉得学历高,收入也一定会比老一辈高,但这个现象其实并不一定,过去的三十年是这样,未来的很长时间,也大概率是这样。

美国的例子可以供我们参考。他们千禧一代的平均收入,比婴儿潮一代平均收入低了20%,在美国生活的年轻人越来越穷,长大以后发现,他们的

成就还不如父辈。

所以,让我们回归今天的主题:大厂对年轻人来说,还是一个好选择么?

如果有的选,那看起来是一个好选择。毕竟干两年更新下履历,锻炼下抗压能力,回二三线,又是一条“去过大厂”的好汉。

但也有一部分年轻人,看清大厂的真相后,开始逃离大厂。

脉脉发布的《人才迁徙与流动趋势报告2020》也指出 ,2019年,互联网行业里出现了可见的人才流出。

从感性的角度来说,他们离开的理由,也很简单。他们说,不想让自己周旋在业务板块之间的互相忌惮中,想好好地说人话、真诚地表达,他们说,不想看到凌晨回家时小猫落寞的眼神,想好好陪着它长大,他们说,

想活成一个人样。

而选择在福报厂继续留下的,又往往离不开下面这两种情况:

一是,

确实需要钱

。比如我就见过家里老母进ICU,每个月得寄2万回去的程序员。

二是,

被城市生活裹挟

。比如我们上期视频说的,很多人为了好的教育,疯了一样往孩子身上砸钱。