从事媒体新闻摄影工作20年的祁小龙,现任天津师范大学新闻传播学院教授。他曾经两次获得世界新闻摄影比赛(荷赛)奖项,多次荣获中国新闻奖,今年又获第十五届中国摄影金像奖。从快速及时的新闻摄影转向视觉传播教学和研究后,祁小龙开始放慢拍摄速度,转向更具凝视性的大画幅和古典工艺摄影,探索将源自西方的摄影与宣纸、丝绢等中国传统绘画媒介相结合,在影像中体现中国画的水墨气韵和色彩肌理,追求摄影语言的中国式表达。

创作的同时,祁小龙也时刻不忘作为教师肩负的教书育人的责任和使命。他将新闻理论和实践操作紧密结合,在课堂中不断引入最新案例,让学生在思考中主动学习、实践和思考,将专业知识和实操技能融为一体。

在与本报记者朴新成的对话中,祁小龙讲述了自己转型过程中的心路历程,以及创作理念与未来计划。

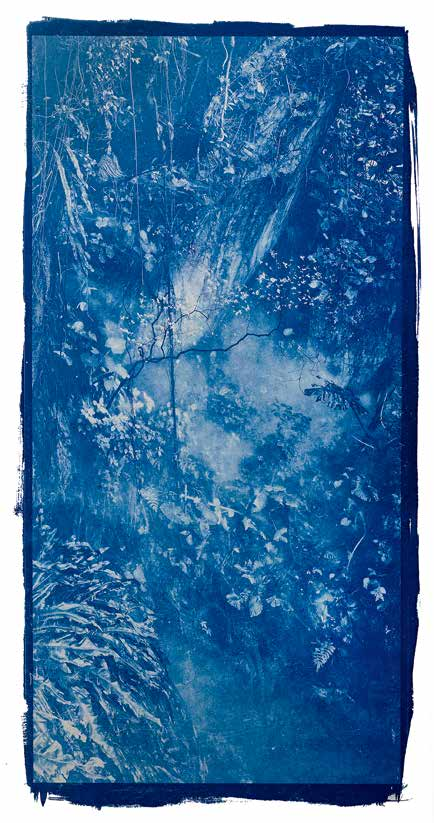

雨林蓝晒之一。(原作为宣纸蓝晒印相照片)

雨林蓝晒之二。(原作为宣纸蓝晒印相照片)

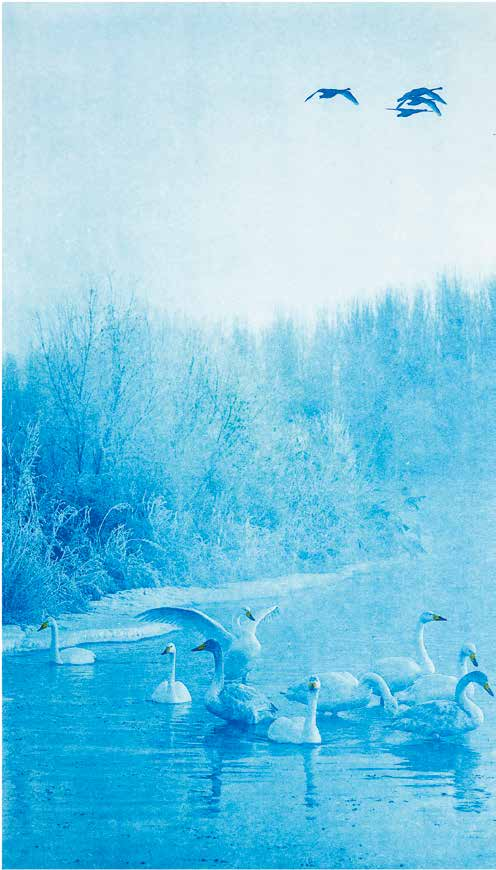

雾凇天鹅四条屏之一。(原作为宣纸蓝晒印相照片)

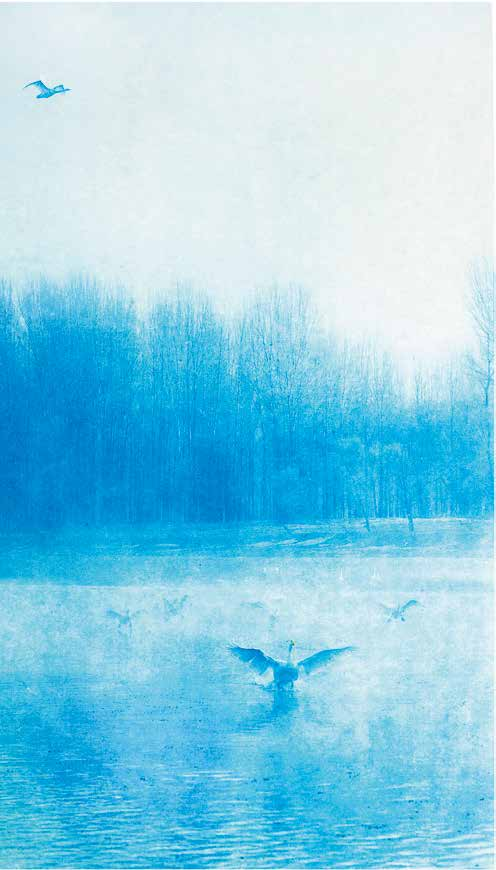

雾凇天鹅四条屏之二。(原作为宣纸蓝晒印相照片

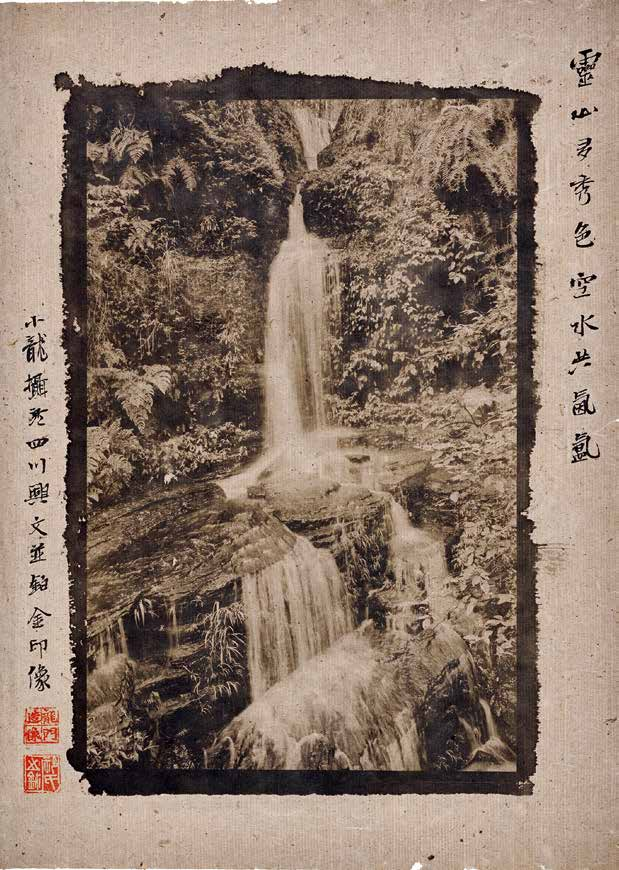

飞瀑。题字:灵山多秀色,空水共氤氲;小龙摄于四川兴

文并铂金印像。(原作为麻纸铂金印相照片)

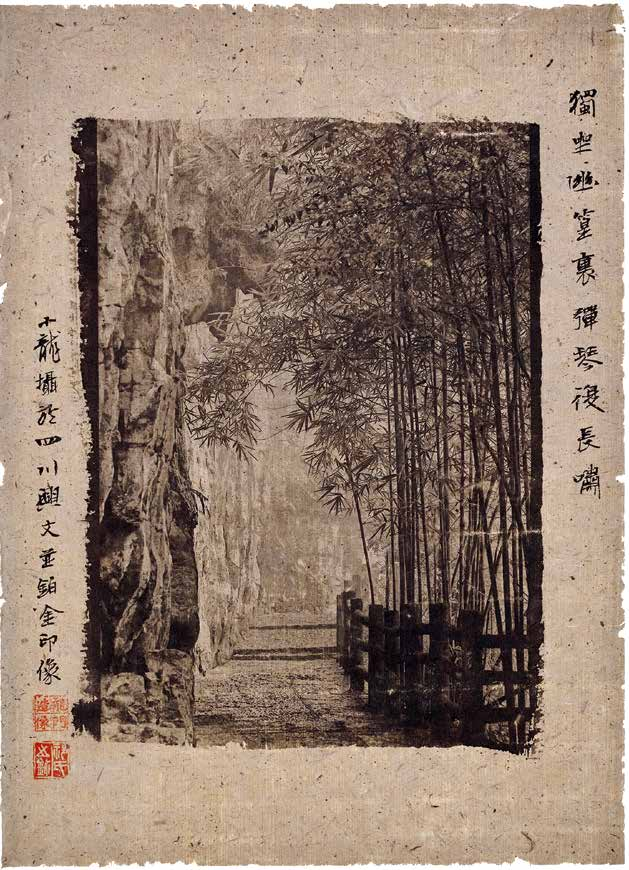

山径。题字:独坐幽篁里,弹琴复长箫;小龙摄

于四川兴文并铂金印像。(原作为麻纸铂金印相

照片)

引颈。(原作为宣纸铂金印相照片)

振翅。(原作为宣纸铂金印相照片)

朴新成:您曾在媒体从事新闻摄影工作20年,印象最深的经历是什么?

祁小龙:

印象深的事情有很多,但有一段时间的经历和感受让我很难忘。2008年左右,我还是一线记者,工作非常繁忙。当时数码相机是计数达到10万次之后,文件名就会归零。我那时每隔两三个月,数码相机的文件名就会归零一次,也就是说,我平均每天差不多要拍1000张照片。那是我工作最忙的一段时间,我感觉自己每天都在不停地按动快门。那时,我考虑更多的是拍摄时影响瞬间捕捉之类的因素,而对摄影的本体,包括景深、构图、光线等背后所蕴含的意义似乎并没有那么在意。那段经历也成为我决心转型做摄影研究和独立创作的一个转折期。从那以后,我开始认真思考“摄影的本体究竟是什么”“摄影是一味地抓取瞬间还是有什么更重要的价值意义”。

朴新成:您曾于2003年、2008年分别凭借《针灸减肥》和《天津茶馆的评书》获得荷赛奖项,这两件作品的特点是什么?您现在是天津师范大学新闻学院新闻学系教授,研究方向为新闻摄影理论、新闻史、摄影史等,是什么原因促使您从新闻摄影转向摄影教学和理论研究?

祁小龙:

这两幅照片都与中国传统文化相关,也是我最早对影像国际传播的一种探索。两组作品中,我通过摄影介绍中国传统文化艺术以及中国人的生活方式,让西方人看到了东方文化的魅力,而且当时作品的摄影语言和画面表达也是荷赛评委能够接受的那种方式。后来,之所以转向摄影理论研究,是因为做了20年的摄影记者,我对新闻摄影、纪实摄影在实践层面和理论层面上都有了更多的思考。甚至直到今天,我也没有停止思考。一张纪实性的照片究竟是需要更戏剧化的构图、更有个性化和影像张力的表达手法,还是更需要一种平实、没有更多主观倾向的平铺直叙式的画面?论及创作理念,今天的我或许更倾向选择后者,即那种去除主观的影像,没有太多戏剧性的画面、没有过多摄影语言冲突的平实记录。在我看来,这样的作品更贴近纪实摄影的真实性和客观性。当然,所有的真实和客观都是有局限的,但作为摄影师,还是应当尽量剔除自己的主观倾向,平实地去记录事件和场景,将自己想要表达的内容融入画面,让读者从我们拍摄的照片中自行去解读和理解,而不是将我们拍摄者的个人主观想法强加给读者。

朴新成:您觉得理论研究在哪些方面对创作实践有所帮助?您的作品在表现不同时代和题材内容上似乎都有所差别,这是特意为之吗?

祁小龙:

理论研究是可以指导创作实践的。开始研究摄影史时,我仔细梳理和观看了历史上不同时代的影像,我始终认为,有内容和场景的时代性能充分地在照片中体现,其中就包括摄影的技术、技法、器材、感光材料等。例如,在没有高速抓拍的时代,我们不可能看到如今体育比赛中的那些精彩瞬间。但是那个年代的体育比赛照片也非常有意思,它们的画面构成和影像语言能清晰地让我们感受到当时的影像风格和社会风貌。所以,现在的我会根据场景和题材的不同,选择不同的摄影器材、感光材料和摄影技法,让器材和题材带来的时代感与作品主题要表现的内容统一起来。

朴新成:除了理论研究外,您还钻研古典工艺摄影,能谈谈这方面的创作实践和心得吗?

祁小龙:

我做古典工艺摄影和大画幅摄影大概都是从2007年开始的。从每天要拍上千张新闻照片到开始转向理论研究和放慢速度的摄影创作,我希望自己能够静下来。在每按一下快门的时候,我都试图去想想自己的焦点应该落在哪里,景深控制、光线角度应该如何设置,画面反差程度如何掌握,等等。后来,我开始做古典工艺摄影,探索将其与中国传统绘画相结合,于是就有了在宣纸上呈现的古典工艺作品。宣纸是中国绘画特有的一种材料或者说是媒介,如果没有宣纸,或许就没有中国绘画,没有中国的水墨艺术。我觉得,只有在宣纸上才能呈现出我们中国画讲究的“墨分五色”“水墨气韵”这样的美学标准。于是,我就想通过古典工艺和宣纸,甚至包括丝绢,在摄影作品中展现出中国传统绘画的水墨效果。在题材选择上,我更多的是借助山水鸟兽、自然风光、古典建筑等中国传统绘画常见的题材,来表现当代中国的图景。无论是要表达生态环境和自然景观的变化,还是要诠释中国传统文化人文精神的内涵,画面都是新的,但作品用的是中国传统水墨的形式,而载体又是摄影这样一种起源于西方的媒介、艺术形式和古典工艺,相当于是把这三者有机地结合了起来。

朴新成:您申报第十五届中国摄影金像奖的两组作品用的分别是铂金印相和蓝晒工艺,并不是传统意义上的新闻摄影作品,您在投稿时是怎么考虑的?

祁小龙:

这两组作品在摄影上还是忠实于客观景物的,完全由我的相机客观记录。我在后期处理时并没有违反纪实摄影的原则,没有对作品添加任何元素,基本上是以原图再现,通过明暗反差等调整来制作中间底,最终影像以古典工艺进行呈现。当然,这两组作品在呈现方式上又游离于传统的纪实摄影之外,这也是我最终选择申报艺术类奖项的原因,毕竟作品是用宣纸制作的古典工艺照片,更倾向于艺术类范畴。我认为,艺术摄影更多的是个人情感的抒发,尤其是这几年,我从事摄影教学后,纪实照片拍得相对少了些,对于艺术摄影感悟得多了些。尽管大多数时候,我依旧喜欢将自己定位为一个纪实摄影的创作者、教学者和研究者。

朴新成:您的作品曾经在全国摄影艺术展览、平遥国际摄影大展、大理国际影会等节展活动中展出。如果要对作品进行定位,您觉得自己的作品应该归为哪一类?未来在做好摄影教育工作之外,您还有哪些拍摄计划吗?

祁小龙:

在我看来,作品类别是没有泾渭分明的划分的。我认为自己的作品是一种非虚构的影像,它既不属于传统的纪实范畴,也不太像今天的当代摄影,我把它归类为非虚构,是艺术化再现的一种影像。

我正在做的一个项目是重访当年三线建设时期的老工厂和社区。对这个题材,我有时用普通胶片相机拍摄,有时用120相机,有时用大画幅相机,然后再用不同的影像工艺进行呈现。另外,随着近年来我国高铁、高速公路、桥梁等基础设施的日益发达,如何通过独特的摄影技法和工艺来展现这些超级工程的成就也是我一直思考的问题,我正在考虑接下来去拍摄这样一组相关主题的作品。

文章刊发于《中国摄影报》·2024年·第91 期· 2版