生数第二定律:

马太效应

Ps:

1.0里面这次更新了两篇,包括一篇1.0开设至今的一个总结,再次感谢大家这将近1时间里给予的支持与信任。

Pss:在上周的预告中,我说下一篇准备发布的推文是《生叔第一定律》,现经过深思熟虑,准备把该定律命名为《生叔第二定律——马太效应》,因为第二定律的理论基础也是建立在真正的第一定律《一切皆概率》之上的。

熟悉生叔文字风格的老读者都知道,我喜欢从底层逻辑出发来讲道理。

那么,生叔三大定律究竟是什么鬼?

古希腊哲学家说:

你所看到的都是流变的假象,真正不变的是事物背后的支配力量,某种恒定的,不可分的本体。

朋友圈的鸡汤会告诉你,越努力越幸运。

然而,金融市场从来都不是一个努力和收获完全成正比的地方。

我们常常听到身边的老铁抱怨:

"我如此努力,为何在市场中就是赚不到大钱?

"

一个可能的解释是,这位童鞋所作的所有努力,都只是停留在“流变的假象”,而从来都没有接触到那些事物运行规律背后的“本体”

芒格说过:

在商界有条非常有用的古老原则:

它分为两步

1.找到一个简单的、基本的道理

2.非常严格地按照这个道理行使

爱因斯坦也说过理论家的工作可分成两步:

1.首先是发现公理

2.其次是从公理出发推出结论。

哪一步更难些呢?

显然是第一步,因为一旦发现了那些最最本质、简单、恒定的道理/公理,那么只要有相当勤奋和聪明,就一定能够成功。

而如何找出可作为任何一条结论出发点的道理/理论,显然是极难的事情。

某种意义上,之所以会有三大定律的出现,那是因为:

在过去的那么多年,我一直非常努力地在寻找第(1)条中的道理,通过长期观察商业世界、人文社会、自然科学中的一系列现象,为了找到它们,走过了很多弯路,想了若干年,做了大量的数据统计才完全想明白——原来这个世界的本源不是物质,而是物质背后的基本秩序,最终,我把这些现象背后的原理、道理、秩序总结为三大定律。

这三大定律对每个人来说有何意义?

绝对有意义。

投资中最重要的是什么?

我一直认为是提高我们的胜率。

创业更像打扑克,每一天都充满不确定性,不管拿在手里的是一手好牌/烂牌,都要想尽办法将它打好。

而投资更像是下围棋,在外人看来围棋是一项比扑克要复杂数倍的游戏,但是在专业选手的眼里,围棋比赛中的偶然性因素要比扑克这项游戏少得多,因此,它其实是一个简单的游戏。

虽然股票价格的波动短期是一种随机漫步,但长期有一定的规律和方向,一旦能够把握住这些规律和方向,那么投资就变成了一件无比简单的事情。

未来是难以预测的,但是不同的人有不同方法能够提高这种胜率。

试想,如果你从一开始就已经能模糊的洞见到一件事物发展的最终走向(注意,关键词:

“模糊”,“最终”),那是否意味着你的胜率将比那些”随机扔飞镖的人“高出一大截?

正如两个人同时出发去北极,一个人随机在东南西北选一个方向走,另一个人就像开了“全图”(一种外挂)似的直接一路北上,结果可想而知。

学习了生叔的三大定律,不能保证让你立即发家致富,它到底能给你带来什么?

答案是,至少包括以下两点重要意义:

(1)它们有助于帮你打开“外挂”,让你穿透表象,从一开始就直接看到事物发展的终点。

(2)它可以解释世上很多事情,是对世界的规律性认识,学习了这些定律就像是找到了支配事物运动的发动机, 一旦在逻辑上打通一个共同的抽象概念,于此相关的所有具象问题,立即全部化解。

这一点,就有点儿像欧几里得写过一本书叫《几何原本》,它把庞大的几何学建立在 5 个公设和 5 个公理之上,演绎推理出 467 个命题。

如何才能学好我的三大定律?

首先,你得深刻相信世界背后有不变的理念,这些理念不会因人的意志所转移。

在数学中,它叫“公理”;

在物理学中,它叫“万有引力”;

在生物学中它叫“生存竞争”;

在会计学中它叫“有借必有贷”;

在《三体》的世界里,它叫“黑暗森林法则”。

其次,你得一字一字的精度,并且对文中所举的所有例子,所总结的每一个结论,都要理解其背后的底层逻辑。

最后,对于另外一小撮童鞋,我的期望是——你不仅仅要去找到它,以及搞懂其背后的底层逻辑,还要在现实世界进行实践,在三大定律的地基上面去盖房子,衍生出属于你自己的操作系统。

下面言归正传,开始这次的思想之旅。

1

操控世间万物走向的两种图形

已知人类历史上身高最高的人,叫做罗伯特·潘兴·瓦德罗,他的身高高达2.72米,后经研究发现他在成年后脑下垂体长了肿瘤,导致身高异于常人。

而世界上身高最矮的人来自印度的钱德拉·巴哈杜尔·唐吉,他的身高为54.6厘米。

而大部分成年人,身高都在1米5到1米85之间,低于1米5和高于1米85的人,很少见,因此,即使是姚明站在你们班级的全体同学中间,也不会对人群的平均身高产生多么大的影响。

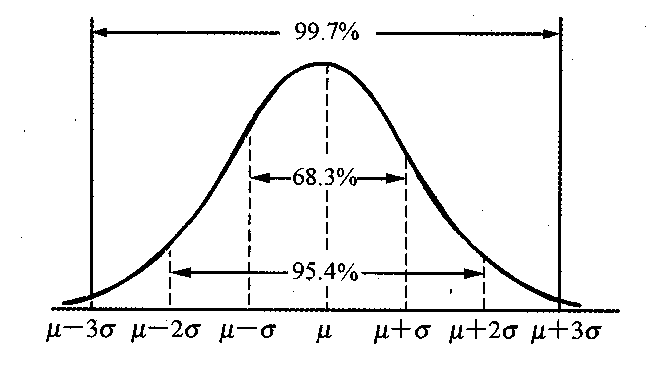

除了身高体重以外,智商和成绩也都服从于这一分布规律——

大部分人都在平均数附近,某个高于平均数的个体出现,不会对整体产生太大的影响。

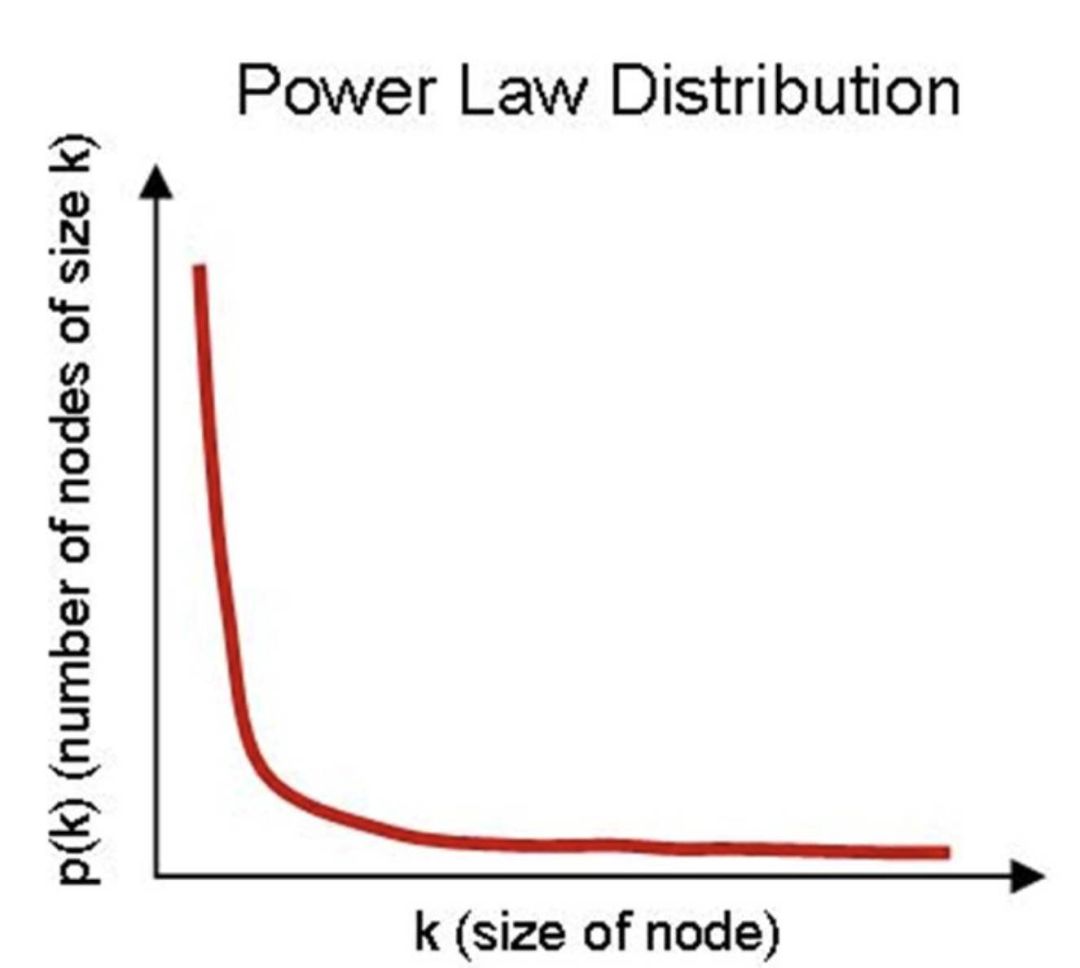

但同时,我们会发现,更多情况下事物的发展规律并非如此。

比如:

1.如果现在比的不是身高,而是财富,当比尔盖茨突然成为了你的同班同学,就会整个颠覆了你们班级的人均财富水平。

2.我之前一个同事的老家某县,有一所中学在该年的重点本科上线人数,超过该省所有其他中学的总和。

3.在APP应用市场上,前1%的公司占据了70%的下载量和94%的收入,剩余99%的公司只能争夺那30%的下载量和6%的收入。(来源:Senor Tower公司报告)

4.互联网的很多细分领域都存在这样的规律:第一名拥有80%的份额,第二名10%,剩下所有公司占10%。

5.在风险投资市场上,2%的VC收割了80%的退出收益,几乎所有超过2000万美元的投资,都投给了每个细分行业中的前两名。

6.《从0到1》的作者Peter Thiel说过,Facebook这笔投资是他投资生涯中总共投的200个项目之一,但Facebook带来的回报超过了后面199个项目的总和。

7.世界上45.6%的财富在0.7%的人手里,招商银行的年报中显示,人数占比1.88%的金葵花客户(日均资产超过50万),就是这一小部分人的总资产占到零售客户整体比重的80.98%。

世间万物的发展规律,在统计学的范畴内,都可以被呈现为两种不同的情况:

第一个叫做正态分布,它的特点是平等分布,即使有极端值,也不会偏离平均水平太大。

第二个叫做幂率分布,它揭示的是平均值没有意义,分化严重,强者通吃。

最令人感慨的是,凡是与钱有关的事物,最终的发展走向,都会趋于幂律分布。

2

无形的推手

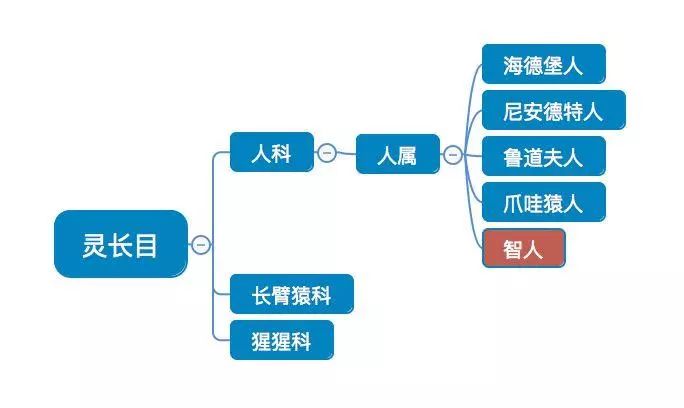

赫拉利在人类《人类简史》这本书中,从物理学、化学、生物学、人类学、生态学、政治学、文化学和心理学等学科的角度对智人的演化过程作了全方位的分析:

在几万年前,地球上人属下面除了智人这种物种,还存在鲁道夫人、海德堡人、尼安德特人、爪哇猿人等物种,严格来说,现在我们这些“人类”,都属于智人的后代,其他的人种呢?全部灭绝了。

为什么只有智人生存了下来?

因为在所有种族中,智人第一个出现了新的思维方式和沟通方式(认知革命),最具象征性的例如发明了语言和文字,随后又经历了「农业革命」、「科学革命」,这三件事之间是一个因果链的关系,换句话说,在认知革命出现在智人中的那一刻开始,其他种族的最终命运,已经被写好了。

强者越强,弱者越弱,你大爷永远是你大爷,即使是同一起跑线上的两人,随着时间的推移,有时微弱的优势最终会导致结果的天差地别。

社会学家罗伯特援引《马太福音》,把这种现象叫做 “马太效应”。

如果说幂律分布是结果,那么马太效应就是导致这种结果的那双无形推手。

理解马太效应非常重要,它可以解释世上很多事情。马太效应是对世界的规律性认识。

我们可以找到它在不同领域发挥作用的很多例证:

1.

知识越多的人,他获取新知识的速度就越快,越是早看书,看的书就越多,看得越多,阅读速度就越快,阅读速度越快在单位时间内,就能学到更多的新知识,就越容易形成自己的道理和看法。这也是生叔之所以成为生叔的原因之一。

2.

看病时,患者肯定会挑选以往治愈率高的医生。

3.

出过高考状元的学校对你更有吸引力,排名越靠前的高校越容易吸引到更多的人才。

4.

投资者更愿意认购过往业绩优秀的基金经理的基金产品。

5.

畅销书作家写的书更有可能再次畅销,爆款电影拍出来的第二部票房可能再创新高。

6.

有钱的人,只要自己不作,就越来越有钱,这是一个非常朴素,始终不言而喻的道理,还是引用招商银行的数据,2007年金葵花客户资产占其总零售客户资产的比值为55%,到2017年提升到82%的惊人水平

7.

那些已经创业成功卖掉公司再出来创业的人,一定会比初次创业者更容易受到资本的追捧。他和普通打工者的财富差距会越来越大。

有人说,这个世界的创新速度越来越快,大公司建立的竞争优势变得越来越脆弱,越来越不确定性,在我看来,恰恰相反,马太效应比任何时候都坚不可摧。

微软这家公司曾经在很长时间里被认为已经彻底衰弱,属于这家公司的时代似乎已经过去了。早在10年之前,谷歌就从微软中挖走了1000多位核心人才,你想想如果一家公司一千多个人才出逃,会变成什么样?

但令人意想不到的是,不知不觉间,微软的市值一路暴涨至上万亿美元以上,在过去两年一度超过苹果,夺回全球市值最大公司的宝座。(虽然现在又被苹果给反超了)

微软其实只做了一件很简单的事,用它现任CEO的话来说叫做【刷新】,即是把过去所向无敌的软件服务给搬上了云端。

微软的【刷新】告诉我们,一旦一家公司在某个领域冲上了潮头,建立了强大的竞争优势,只要自己别乱来,利用原来的优势,小步慢跑,就可以继续滑翔很久。

3

股市中的马太效应

股市中有没有马太效应?

为了研究清楚这个话题,我统计了2014年后在A股上市的所有公司的数据,并按照申万二级行业分类的标准进行行业归集。

先说结论:

一直以来,市场短期会被各种噪音所驱动,但从中长期看,每个行业中公司的股价运行趋势,还是受到了来自马太效应的束缚,可能短期无法看清,但站在中长期看则一目了然,比如每个行业的长期大牛股,逻辑非常清晰。

我把这些数据,整理为三张表格,用以支持我的结论:

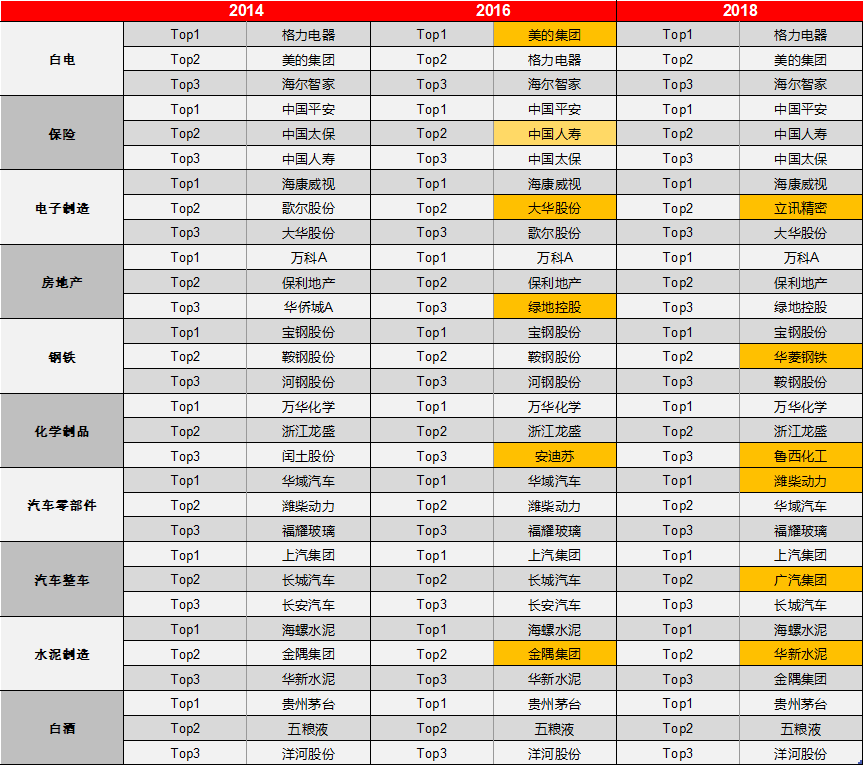

首先是第一张表格,随机抽取了多个规模比较大的行业,并按照年度净利润的数额所排出的前三名企业情况。

我们可以清晰地看到,过去5年间,各大行业的头部企业排名非常稳固,在行业第一名的位置上,仅白色家电、保险、汽车零部件这三个行业分别在2016、2018年发生过一次不同企业更替,而行业二、三名虽有变动,但总体也非常稳定。

前三名开外的企业想要逆袭,不是说没有这种情况吧,但是实现的难度极大,

至少不具备普遍性。

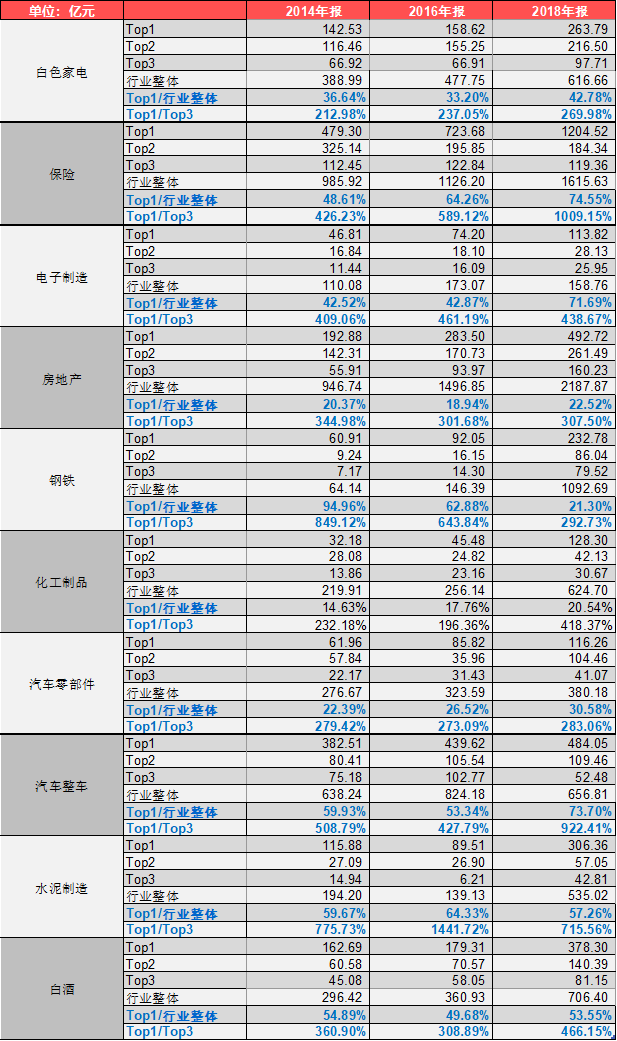

第二张表格,它统计的是每个行业中净利润最高的前三大企业,在过去的2014年、2016年和2018年年报中,具体的净利润规模。

此外,我还拿行业最赚钱的企业与整个行业的盈利规模、行业中净利润排名第三的企业进行对比。

这里面其实有很多有趣的小细节,比如,在大多数行业中,我们都能发现不论是最赚钱的一家企业占整个行业盈利总额的比重,还是相比同样是头部企业的Top3的比值,都在逐年提高。

较为典型的,包括白电、保险、电子制造、化工、汽车、白酒等行业。

这些行业中,保险业,一家中国平安的盈利就占到了整个行业的74%,14年这个比率是74%;

在电子制造行业这个比值是71%,我不说你们也知道这家公司是谁,在14年这个比率是48%,而汽车整车行业中,一家上汽集团就吃掉了整个行业盈利总额的73%,在14年的时候这个比率是59%。

在这一串冷冰冰的数据背后,无疑就是越来越快速的分化,大量的企业不赚钱,或者说是只赚到了微薄的利润。

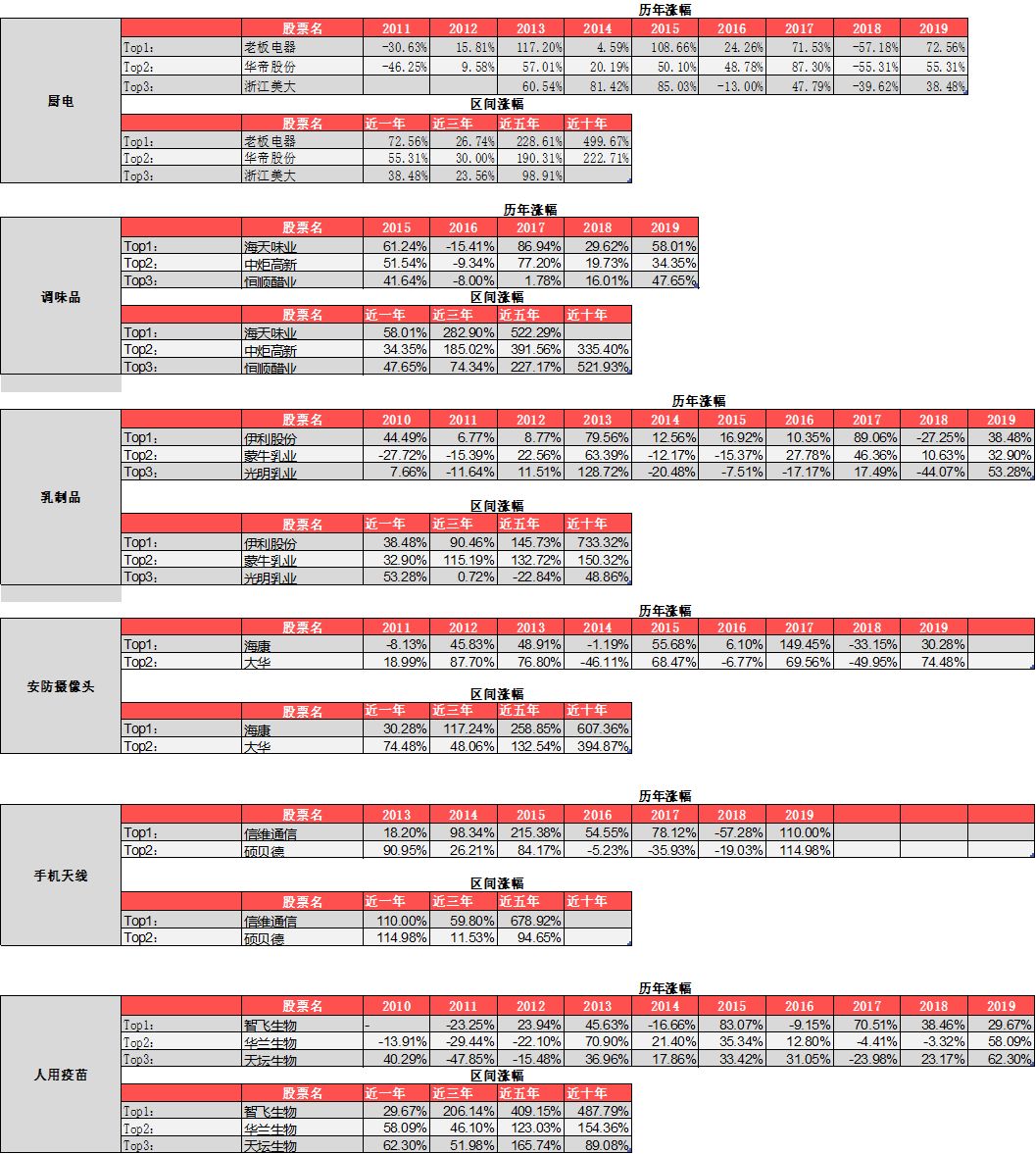

最后是大家所关心的,公司的行业地位与股价涨幅之间的关系。

我这里挑选了几个大家比较熟悉,竞争格局也非常清晰的行业,整理为第三张表格。

我们观察上面的一系列数据,或许会发现,在某一年,行业中的老二、老三涨幅可能会超过老大,比如安防行业,近一年大华的涨幅远远超过海康,华兰和天坛近一年的涨幅超过智飞,硕贝德在2013年的涨幅甩开信维通信一大截。

但只要时间稍微拉长一点,比如到5年以上,甚至是10年左右,一定是行业龙头远远跑赢后面其他企业。

在股票市场上,优质的股票涨幅总是比次优和劣质股票强得多,它们的股价表现也是呈现幂率分布的特点,不会平均一下,劣质股票更大的可能是一直下跌。

一个有格局观的人,往往会用长期思维来思考问题。

正如贝索斯所说的:

如果你做一件事,把眼光放到未来三年,和你同台竞技的人很多;但如果你的目光能放到未来七年,那么可以和你竞争的人就很少了。因为很少有公司愿意做那么长远的打算。

而缺乏格局观的人,则往往只能看到当下的眼前利益,而对长远概率的回报,则因为无能把握,一概排斥,很显然,现实中没有多少人能坚定持有优秀公司并耐心等待时间带来回报,很多人都会本能地短视,他们对自己五年后的生活都无法想象,自然是无法想象五年后的财富。

4

中场休息

我们已经知道:

(1)数据不会说谎,马太效应已经成为各个领域发展规律最直接的表现。

(2)马太效应是将大多数事物的走向推向幂率分布这一最终结果的推动力。

(3)由于它的存在,后发者可能需要付出几倍,几十倍的努力才有可能追上原来的第一,只要这个社会还没有被推倒重来,马太效应会永远滚下去,强者恒强的规律就不会停止。

让我们再把话题倒回来:

任何的现象、规律背后,必有原因,而形成一个规律的原因,毫无疑问是多元的,在事物发展的进程中,马太效应的存在,既有其内在的原因,也有来自外部的原因,其实归纳起来,主要有三个维度,以下分别展开论述。

5

底层逻辑一:上帝掷下的骰子

在形成一个现象、规律的诸多原因当中,自然也有主次之分,其中最核心的原因,在物理学界叫做【第一因】,就像宇宙中任何一个特定的运动都是由其他运动产生的,而前一个运动又是由更前面一个运动产生,追溯起来,必然有一个第一推动力的存在,牛顿称之为“来自上帝之手”。

那么形成马太效应的第一因是什么呢?

我这里要向牛顿先生致敬,我也将马太效应的第一因最大的可能性解释为“偶然性”,又或者说,是上帝掷出的骰子。

《异类》的作者格拉德威尔说:

无数的成功故事告诉我们——“那些能够到达成功的金字塔的异类,靠的不仅仅是实力,更是机遇和完全随机的有利条件”

这里引用这本书中给出的例子:

比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯都出生在1955年,因为1955年前后正是计算机革命的时期,如果你出生太早,就无法拥有个人电脑,如果出生太晚,计算机革命的好机会又被别人占去了。

中国的互联网大鳄们,也有类似的年份巧合。

网易腾讯携程盛大阿里百度,都是 1997 到 2000 年之间这四年时间成立的。

小米美团蘑菇街聚美优品陌陌今日头条滴滴都是 2010 到 2012 年之间这三年时间成立的。

错过了这2-3年的关键时间节点,再往后两年成立的所有公司,除了拼多多这个特例以外,再也没有出现过任何一家超级独角兽公司。

正如我此前说过的那样:

与其说是马云成就了时代,不如说是时代选择了马云。

创业如是,家庭财富的积累亦如是。

对于大多数的年轻人来说,你当下所能选择的东西,往往是你上一辈留给你的基础,10多年前同样多的家庭资本,是买房还是存银行,两种选择将在之后的10年潜移默化的影响到你自主的所有选择。

而那个时候,能不能决定买房,能不能看出潮水的方向,根本不是你能决定的事情,而决定于你的父母,也就是你父母对社会的理解,对未来的博弈。

也许是基于某个偶然的原因——比如隔壁邻居张大妈,你妈的表姐夫、你爸单位的门卫老王都在买房,你爸妈也稀里糊涂作了跟着买的这个简单决策,那么,这些年你便衣食无忧。

而衣食无忧下,意味着你有更多的容错机会,你敢于出国,敢于在大学里消费,你敢于辞职去创立美团、快手、拼多多这样的公司,走上人生巅峰。

如果08年那波浪潮你的父母没有做好选择,可能你根本不会选择出国读书,甚至不敢考雅思,更不可能冒险创业,唯一能做的只有好好读书,毕业后被迫走上一条在大城市颠沛流离的道路。

这或多或少都是关于运气,运气有时就是人生马太效应的第一股推动力,但运气的作用也就止于此罢了。

没有一个人、一家企业,可以靠运气一直赢下去,赢家真正的秘诀是,能够在“实力”和“运气”之间建立联系,将偶然性带来的优势固化、持久、越滚越大。

没有被运气眷顾的大部分,也并非就永远无法开启马太效应这扇大门,在发现错位过后,仍有机会改写它们,跳出身处的死循环,只不过必须要付出更多的艰辛和泪水罢了。

这些都是后面的话题了。

6

底层逻辑二:

优先链接

除了第一因之外,马太效应能够持续的根本在于,后续的持续动因,包括来自外部的持续动因,我用一个我自己发明的词来概括,叫做【优先链接】,本质上这是一个生物学的逻辑。

【优先链接】这一概念的具体定义是:

任何一个个体,在必要的时候,都会发自本能地试图与他所知道的最强群体产生链接。

先用具象一点的方式来描述何为【优先链接】:

曾经有团队研究过,网络的出现并不是循序渐进的,是一种爆发式的增长,一开始只是个人与网页,或者个人与个人之间点对点的链接,但是发展到后来,当链接的人数到了某个临界点,就会看到一些小的集群出现,当这些小的集群之间开始出现链接,圈子就会打通了,会瞬间形成一个大的网络。

在互联网中,每个点都不是随机链接的,他们都更偏向于在那些已经有很多链接的点上。

在2001年只有一个网页,现在已经有一万亿个,而只有那些知名的网站才会被更多人访问,另外的网站会因访问量太少而被淘汰。

所以,大节点会比小节点增长更快,最后成为真正的中心枢纽。

初始的一点点优势,就像星星之火,渐渐就形成了绝对优势。

在凯文凯利的《失控》一书中,他通过大雁、蜜蜂和蚂蚁的例子,用【涌现】这一概念来解释上述网络中的现象,意思是一个个简单的个体组成的集合体,通过信息的传导,这个集合体会出现远胜于单个个体的智力与能力。

生存是文明的第一要素,而与最强大的群体产生链接,毫无疑问是提高生存能力的最优选项,也是人类在进化过程中为了生存所习得的本能。

因此,从这个角度来看,【优先链接】是镌刻在大多数生物基因中的本能行为和基本特征。

如何证明动因B大概率是现象A的第一因?

最简单的方法,就是把B套用到任何现象A所存在的领域里面去,看看它是否都能解释每个领域都存在的现象A。

【优先链接】不仅体现在生命体的系统当中,它也是一种非常普遍的社会现象,也能被应用于各行各业当中,而单独的个体也是通过优先链接形成为一个统一的整体。

最简单的例子——粉丝(fans)这个概念。

粉丝最初指的是追星族,意思是崇拜某明星,某艺人的一种群体(而非指特定的某个个体),当然后来演变为对某个事物的爱好者的统称,可以是微博、雪球上的某个大V、B站的up主,某部电影、某项运动的爱好者。

无论在任何一个平台上,无论是明星还是普通的草根博主,几乎都存在着这么一个规律:

粉丝越多的人,粉丝增长得越快。

因为什么原因?

因为当一个初来咋到的小白用户第一次登陆时,他会默认优先与那些粉丝最多的人群建立链接。

现在,我们再跨学科到商业领域,请跟上我的节奏。

商户将货物/服务卖给消费者,商户与上下游之间的合作,本质上也是一次次的链接。

就以吃饭这件简单的事情来举例,当你出门在外,没有任何目的,不知道要吃什么时,你会如何选择?

不外乎以下三种:

(1)选择人多排队的

(2)选择以前没吃过,但在点评APP上评价多且好的

(3)选择以前吃过的

以上三种是餐饮业的优先链接路径。

在超市里,高份额的消费品品牌会往往带来更多商店的陈列、货架上更好/更大的位置、日常生活中有更多的机会看到有人使用、交谈中更多的有人提及和推荐等,每一次人群之间的传播,都是不花钱的广告。

这是零售行业的优先链接。

在2B的领域里面也一样。

规模越大品牌越好,这样一来,无论是渠道商还是用户,和你交易的风险就会比较低,为什么汽车厂商都选择那些规模较大的汽车零部件企业,而不选择规模小的,因为一旦出了问题汽车厂商可以免责,可以说是零部件企业的问题,让它们去赔。

渠道商、库存商都愿意和规模较大的企业合作,这就注定很多小企业很难生存,只有在一些行业的规模发生变化或者新兴行业崛起的时候,它们才有机会。

这是2B行业中的优先链接。

过去,1个一流的销售员业绩能抵10个二流销售员,很厉害!

但是你不会特别担心,因为你用人海战术总业绩仍然可以超过他,而现在我们会看到,李佳琪一个人的年带货总额比几十家公司销售员的业绩加起来还多,人数已经毫无意义。

过去,1个老师讲课讲得好,他每年教育的学生顶多几个班级,教室坐满也就满了,但是现在,1个好老师在线上开课,可能就会抢走这门课在全国所有的学生。

这是互联网世界的优先链接。

从某种意义上,一家企业的竞争优势最直观的体现就是能成为多少人的【优先链接】,以及所建立链接的强度。

7

底层逻辑三:

正向循环和负向循环

如果说【优先链接】是外部因,那么下面我所要解释的正向循环、负循环则就属于内在因,它是一个狭义上的概念,所体现是心理学逻辑。

诺奖得主丹尼尔·卡尼曼与心理学家加里·克莱恩曾共同表示:

假设你所做的事情里存在着一目了然、始终如一的因果关系,如果你反复做这件事情,并不断从外界获取准确的反馈信息,改进自己的表现,那么,总有一天,你会成为一名专家。

因此,正向循环指的是,两条因果链首尾相连,其中,因增强果,果又增强因,反馈信息增强行动表现,行动表现又带来了更多的反馈信息,以此循环往复。

另一位诺奖得主,伟大的科学家费曼先生,是硅谷天才们的偶像。

但是费曼的智商并不算天才级别,只有120分,仅比平均水平高一点儿。

费曼曾在自己的传记中写道:

“我记得那是在中学,在上第一节课的时候,有个家伙拿着一个几何难题,或者他的高等数学作业里的什么玩意儿凑过来。我不把这个该死的东西弄出来,我是不会作罢的——这要花费我15到20分钟。但是在一天当中,另外些家伙拿着同样的问题来找我,那我一眨眼就给他做好。因此,一个家伙花费了我20分钟,而另外五个家伙认为我是个超级天才。因此,我得了一个虚名。在上中学的时候,每个人能知道的每一个难题,都一定会弄到我这儿来。考试中每一个该死的、疯狂的难题,我都知道。

费曼正是因为一个偶然性的机会,建立了一个解题-反馈-解题-反馈的正向循环,靠着这种循环逐渐被人们认定成为一个“天才”的。

科学家还对一群蚂蚁做过这么一个实验:

在蚁群和食物源之间设置了两条长短不一的通道。

没过多久,几乎整个蚁群都发现了最短的路线。

为什么呢?

蚂蚁在爬行过程中会释放某种信息素,其他蚂蚁会跟踪信息素强的路径走。

越多的蚂蚁选这条路,这个地方的信息素就越浓,更多的蚂蚁就过来了。

同样的道理,你得到的反馈越多,会作出更多的反应。

那什么又是负向循环呢?

最典型的例子就是,有些人觉得自己比别人差,所以导致自卑。

其实他们说反了,正确的因果关系是,因为你自卑,你觉得自己不如别人,结果才导致了你比别人差。

再比如,在一些小地方的底层的圈子里,每个人都希望踩着别人往上爬,每个人都会盼着对方过得不好,渴望圈子里的人活的都不如自己,互相撕扯。

一旦融入其中,最后谁也爬不出来。

而聪明人的圈子是什么样?

却是恰恰相反的,都互相盼着对方好。

因为聪明人的圈子里,每个人都是另外一个人的势能,不管是谁有进步,都会逼着你继续往前迈步。

说到底,聪明人的眼光都是长远的,关键的时候都会互相帮衬,大家都做双方利益最大化的行动。

企业也一样,两家企业原本实力差不多,其中一家只要夜以继日地坚持做正确的事,然后等待对手犯错,而另一家在这个行业经营了几年过后发现原本的生意没有什么“前途”,于是它找了一条捷径,期望能赚到“快钱”。

于是,两家同一起跑线的企业,在一次又一次的岔路中将原本微小的变量扩大至最终结果的巨大差异,进而形成正反馈循环。

长期下来,谁胜谁负,一目了然。

由于马太效应的普遍存在,这个世界是极端不公平的,在诸多领域,后发者可能需要付出几倍,几十倍的努力才有可能追上原来的第一,但也正是由马太效应的存在,这个世界又是公平的,它会悄悄地奖励那些“正确的行为”。

Eric在《大教堂与集市》一文中给出一条经验:

我这

里修改一下

“如果你有正确的经营价值观,价值自然会去找到你。”

8

在讲完了马太效应三个维度的底层逻辑之后,我将双手奉上五个策略,让你与时间站在同一边。

策略一:时间加成

时间加成因果,时间决定一切。

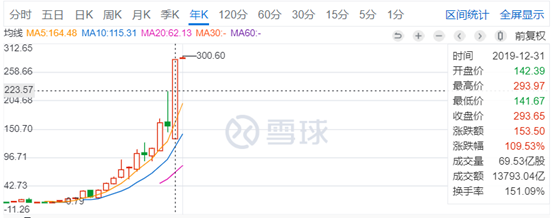

世人皆知股价是由资金驱动的。

错了,完全错了!

非著名投资人生叔曾经对某大型上市公司董事长说:

你只要做好你的专长,把雪球越滚越大,资本市场自然会把它放大,你不需要以资本为彼岸,资本会以你为彼岸来找你,资本对你的追逐远远超过你对它的需要,你不用着急出发,因为你会被抵达。

与其说股价是由资金推动的,不如说资本是被稀缺资产所吸引的,就好比要做大事要先高举一面大旗,只有稀缺资产才有可能在市场当中达成共识。

资本只是价值的发现者,而非价值的创造者。

也有很多人认为,小市值公司存在更大的市值扩展空间,业绩弹性更大,但事实证明,真正能够从几十亿市值长大到几百亿市值的企业非常少。

而拍脑袋式的得出“公司体量大了,就涨不动了”这样结论的人,只能说除了无知还非常短视。

我们用一张图就能让提出这种论断的人哑口无言,下图是世界上市值最大的公司——【苹果】的股价走势图,在过去的一年里苹果从7500亿美金的市值又上涨了一倍达到了1.3万亿美金。

遥想当年阿里巴巴上市,巨大的体量让美国震惊,随后的5年里,它的市值在这片震惊声中,从高到达了更高。

事实上,韭菜都喜欢买小公司投机,这些公司即使在短期出现惊人的涨幅,大多是波段性的投机机会。

股价经历几波行情后,仍然在起点徘徊,过去五年的事实便是如此。

从围棋高手的视角来看,在局部没把握的地方去拼,纯属自寻死路。

如果我们还是回到生物学的思维来看,每个行业最终演化出来的胜者都是物竞天择的结果。

任何企业的成功都是偶然性和必然性的结合体,偶然性在于企业从0到1的过程中有很多随机因素,可能是上帝掷骰子的结果,每一个胜出者的脚下有一堆公司的尸首。

而必然性则是指从雪花到雪球,从涓涓细流到大江大河,把好运气带来的优势,靠实力转化为大概率成功的胜势。

从1到N的机会才是长期价值投资可以把握的,选择胜负已分的行业,是最大化的减少“运气“带来的不稳定因素,毕竟,任何领域,在压倒性的悬殊实力面前,运气的作用就不那么明显了。

人们总是高估自己一年后能做的事情,低估10年后能做的事情,作为长期投资者,如果你只能买到平庸的二线公司,那么你的业绩是永远跑不出来的。

这是一个赢者通吃的世界,赢者take the all。

我们处在人类有史以来最好的时代,这个时代会有些小波折,但是人类的总体命运仍然向上,就像时间会给强者加成,对弱者残酷一样。

选择胜利者,买股买龙头,让行业中最优秀的团队给你打工,才是站在时间的一边,你实现财富和幸福的确定性会更高。

时间让投资从毫无吸引力变得最具魅力。

9

策略二:成功的频度不重要,幅度重要

巴菲特曾经说过:

“如果把我们投资最好的10个项目去掉,那我们的整个业绩就是狗屎。

”厉害如巴菲特,大部分投资的项目,也是不尽人意的。

一个人如果有过成功的投资经历,他就会深刻的体会到,在你的投资战绩中,也同样符合幂律分布,20%的投资决策所带来的投资回报要超过其他所有投资对象的总和。

仍然是《从0到1》这本书中说:

一个很棒的投资会把其他的都看起来微不足道,一个真的垄断者他可以捕捉到的价值是一百万竞争对手都弥补不足的。

以上的说法都指向同一个本质,那就是:

成功有两个维度,一个是幅度、一个是频度,幅度很多时候都要比频度更重要。

你每天都在做无数个选择,但是纵观你的人生,决定你现在命运的,是少数几个最关键的决策。

在一个人的一生中,所能遇到那些特别棒的公司是极少的,它既是你财富的创造机器,也是打开你人生马太效应的关键钥匙。

所以对于投资来说,敢于在重要的机会上下重注是很重要的一点,如果你因为懦弱、胆小、犹豫不决于它失之交臂了,你就会变成别人实现概率的垫脚石,越早想明白这点,越可能成为一个成功的投资者。

10

策略3:普通人开启马太效应的按钮——至少赢一次