当站在一件现代艺术作品前,你会怎样?胆怯,犹豫,怀疑,还是打哈哈?

这没什么。即使是 尼古拉斯

·

塞罗塔

爵士,也坦陈自己会有点害怕。

塞罗塔

啊,他可是现代艺术桥头堡,英国泰特美术馆的掌门人。

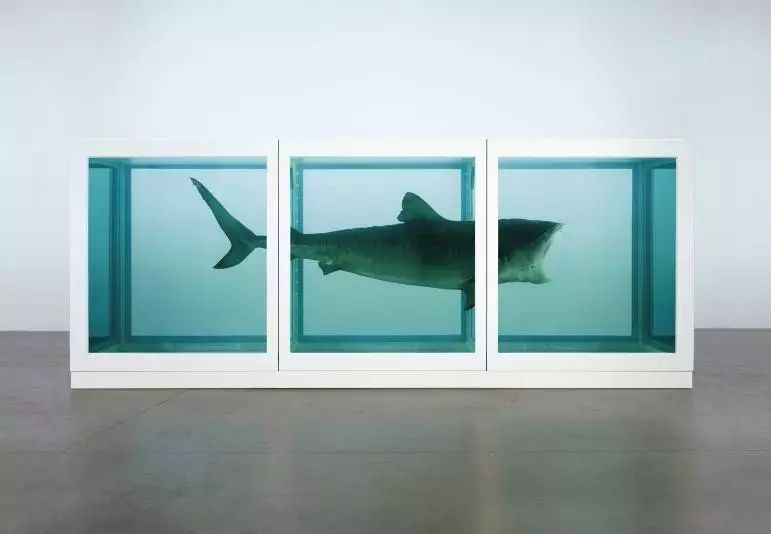

过去的一百五十年,艺术变得越来越不像 “艺术” 。我们都知道莫奈、梵高,也许还听过毕加索和杜尚,但似乎很难把《日出》《星空》,跟金宝汤罐头(安迪·沃霍尔)、腌渍鲨鱼(达米恩·赫斯特)、煎鸡蛋加烤肉串(莎拉·卢卡斯),联系在一起。

腌渍鲨鱼(达米恩·赫斯特)

这一百五十年里,究竟发生了什么?为什么那些 “乱七八糟” 的东西,也可以成为现代艺术的绝世佳作?

其实,

这一切没有那么不可思议。在《现代艺术150年》里头有这样一句话,

“ 艺术就像个游戏,

你真正需要知道的只是它最基本的规则 ”

本期微信,是我们从书中整理出的几个现代艺术的招数,或许能帮助你看透那些 “小伎俩” 。

希望下次,当我们走进美术馆或翻开画册,看见那些稀奇古怪的现代艺术作品时,能像陈丹青老师那样,心中暗喜:

“哈,老兄,现在我明白了你的花招。”

1.

跟现实 SAY NO!

对于现代艺术来说,艺术不再是现实世界的忠实模仿者。

假如你习惯了把艺术等同于逼真的油画、栩栩如生的雕塑,那么,现代艺术绝对会让你大吃一惊。

如毕加索和布拉克的立体主义

,它可以是人们观看一件物品过程的分解和拼合。

立体主义承认画布的二维特质,与那种设法重新创造三维(比如一个立方体)幻觉的做法,八竿子打不着。画一个立方体要求艺术家从某单一透视点观察物体,然而,布拉克和毕加索

现在是要从任一能想到的角度进行观察。

试想一个硬纸箱。打个比方,毕加索和布拉克正将其拆解、展开,做成一个平面图,向我们同时展示所有的面。但他们也希望在画布上反映出盒子的三维性,这一点是平面图做不到的,

所以他们想象自己绕着盒子走一圈,找出他们认为描绘眼前物体的最佳角度,然后在画布上画出这些 “角度” 或 “部分”,重组成一系列相连的平面。排列顺序粗略近似于盒子原来的三维形状,所以还能辨认出一个立方体,只不过展示在二维空间里。他们相信,通过这种方法,他们的构图会促使观众对盒子(或不论其他什么)的真实本质产生更强烈的认识。它激活我们的大脑,促使我们去注意习以为常和被忽略的事物。

布拉克《埃斯塔克的房子》

(图片来自网络)

布拉克描绘了以房屋为主的山腰景色,点缀以少量的树和灌木。他的描绘方式好像在用照相机聚焦:放大一个特定区域,强化其视觉效果,完全消除景深。你原本期待在一幅风景画里看到的元素,比如天空、地平线,都被布拉克摈弃了,只为了满足他自己对 “满布”(all-over)

构图的偏爱。

这也是塞尚的目标,只不过塞尚会把背景中的物体放在更靠前的地方,而布拉克把所有东西都放进了前景。一切都被推到前面,就好像驾驶员猛踩刹车时乘客撞到车窗上那样。他那些山腰上的房子一个摞一个,但没窗,没门,没花园,没烟囱。为了将注意力集中在构图以及画面各部分之间的联系上,细节被牺牲了。像塞尚的作品一样,只不过它更极端,把这片风景简化成了几何形状:豪华的房屋变形为浅棕色的立方体,补以深棕色来表示阴影和深度。立方体一个搭着一个,偶尔出现的绿色灌木或树将观众的眼睛从四四方方的单调中暂时解脱出来。

毕加索《亚维农的少女》

《亚维农的少女》的画面没什么空间纵深感。相反,这五个女人都是相类似的二维物体,躯体被简化成一系列三角形和菱形,像是从赤褐粉色纸上剪下来似的。细节被精简到极致:一对乳房、一个鼻子、一张嘴或一只胳膊,它们都只由一两道带棱角的线条构成(塞尚会用几乎一样的方式描绘一片田地)。

画作无意于模仿现实——这一令人毛骨悚然、荒诞不经的组合中,最右边两个女人的头是两副非洲面具,最左边的一个则成了古埃及雕像,中间两个与典型的漫画人物并无二致。她们所有的面部特征都被重新排列成了多角度的合成物:椭圆形的眼睛歪歪斜斜,嘴巴扭曲变形。

毕加索极大地缩短了背景的透视,使观众产生了一种幽闭恐惧的感觉。我们体验到的不是传统的近大远小的视觉感受,相反,那些女人挑衅般跳出画布,就像 3D 电影里哪一幕被冻结

了一样。

这正是艺术家的意图。

因为这些女人实际上是一群求欢的妓女,她们站成一排,接受 “检阅”,好让顾客你做出选择。题目中的 “亚维农” 是一条以色情业闻名的巴塞罗那街道(并非法国南部那个风景如画的城镇)。在女人们的脚下有一碗熟透了的水果,隐喻着可供出售的人类的欢愉。

当然,艺术家也可以完全颠覆传统的观看之道。过往的艺术品,通过描绘现实中的某些事物来吸引观众,告诉他们,这里有线索可寻、有故事可听。而今,游戏规则变了。艺术家更倾向于跟观众玩捉迷藏,观众必须要猜,要动脑筋,要全身心投入到作品中去感受。如康定斯基的抽象主义。

康定斯基《作曲7》

《作曲7》(1913)如同康定斯基的《尼伯龙根的指环》,是他《作曲》系列和整个生涯的顶峰。这幅 2×3 平方米的画是他最大的作品之一,也是他多年来学习、预备草图、艺术探索的辉煌顶峰。现在康定斯基知道了,当创作一幅可与交响乐比肩的画时,抽象是制胜法宝。《作曲7》没有给观众留下任何关于主题的视觉线索,要求我们直面画作本身。

艺术家在画面中央放了一个不规范的黑色圆圈:一只处于这场幻觉风暴中心的眼睛。在它周围,色彩像烟花一样迸发,随意射往任何方向。画面左边更加混沌、狂乱,五彩缤纷的曲线

在画布表面留下划痕,一块块黑色与深红色暗示着所遭受的创伤。画面右边相对平静,较大片的颜色更加协调地融合在一起。但当目光游移到边缘时,黑色、绿色和灰色 “乱糟糟地” 交集在一起,蒙上一层灰暗的薄纱。

康定斯基断然拒绝提供任何可指向已知事物的提示,挫败了人们尝试解读图像的天然倾向。这使得对此画的研究既令人兴奋,又令人精疲力竭。就它想要达到的效果而言,它显然成

功了:你确实开始 “聆听” 画作,开始将他的一笔一画与声音关联。不同的颜色像钹一样相互碰撞,锯齿状的黄色线条仿佛小号发出的刺耳响声,黑色的中心唤起众多小提琴的强烈哀鸣。一台低音鼓在背景中发出低沉的轰鸣。画面下方的正中央有一条细细的黑线,孤立无援。这一定是指挥者,好给这团混乱带来些许秩序。

抛弃一切事物乃至形式本身,让观众从 “无” 中看到 “有”,这种方式发展到马列维奇这里,便成了一种近乎信仰的执念。

马列维奇《黑色正方形》

受自己在《征服太阳》中舞台设计的启发,他(马列维奇)选择了一张2.5 平方英尺的画布,将整张都涂成白色,然后在中间画了一个巨大的黑色正方形。他将这件作品命名为《黑色正方形》(1915)。

取这么一个平实枯燥的名字实际上是一种挑衅行为。他在向观众发出挑战,不允许他们在画作本身之外寻找意义。没什么可 “看” 的了—他们所需知晓的一切都在题目和画布里。马列维奇说,他已 “将万物减至无” 。

他希望人们认真研读《黑色正方形》,去思考白色边界和黑色中心之间的关系与平衡:享受颜料的质地,感觉一种颜色的轻盈和另一种颜色的厚重。他甚至希望这个极端静止的图像里

所包含的种种 “张力” 能带给人们活力和运动的感觉。在马列维奇的意识里,这一切皆有可能,因为他已经“解除了客观对象加在艺术上的重负”。现在我们可以自由自在地看见我们想看的一切了。

《黑色正方形》看起来或许简单,马列维奇的意图却很复杂。他知道,即使他已经去除了对已知世界的所有指涉,观众的大脑还是会试图合理解释这幅画,试图发现它的含义。然而有什么可以让他们去弄懂的呢?人们不可避免地要回到一片白色背景上有个黑色正方形这一基本事实上来。他们的意识心理将会被困在一个挫败的循环中,就像正在寻找信号的卫星导航。马列维奇希望,在这种困惑持续的同时,观众灵魂深处的潜意识将得到施展魔力的机会。一旦逃脱了理性的樊篱,潜意识就能“看到”艺术家正展示出整个宇宙和其中的万物,就在他那小小的正方形中。

马列维奇认为,他这张双色画象征着宇宙中的地球,经历着光明与黑暗、生命与死亡。而且,和他所有的至上主义绘画一样,这张作品周围没有画框,因为这样太受束缚,太容易使人联想到人间的边界。相反,白色的背景融入了挂画的白墙,给人一种无限的感觉。黑色的正方形漂浮在空间里,不受重力的阻碍。重力象征着秩序井然的宇宙,或一个将所有物体吸入的洞穴。不管怎么说,这幅画是个冒险之作。

康定斯基在画中留下了足够的叙述线索和精妙的色彩组合,让人们可以享受作品本身,而不用陷入 “这究竟意味着什么” 的路径中。马列维奇的非客观艺术可没做出这类让步。他的作品与观众坦诚相对,向所有观看《黑色正方形》的人提出挑战,要求人们相信它不仅仅是一个肤浅的黑白图案。“画作的颜色和质地就是本身的目的。” 马列维奇总结道。

实际上,他将艺术家变成了萨满教的巫师,将艺术变成了由艺术家制定规则的智力游戏。拿着画笔或雕塑家凿子的人,现在成了这组关系中占统治地位的一方,将严峻考验丢给新近变

得屈从而脆弱的观众,看我们敢不敢相信它。直到今天,情况依然如此:抽象艺术将所有人置于看起来像傻瓜的危险中,相信并不存在的事物。当然,我们也可以对一幅具有启示性的艺术作品不予理睬,因为我们没有相信的勇气。

2.

没有什么不可以成为艺术

现代艺术不再固定在少数几种媒介上,是画布还是大理石,这一点都不重要,重要的是理念。

出于传达理念的需要,艺术家可以采用任何媒介,只要你能想得到,没有什么做不到。

杜尚《泉》

(杜尚从J. L. 莫特铁器厂零售部买来一座小便器)……把它带回自己的工作室。他把这件沉重的瓷家伙靠墙平放,又把它倒转过来,使它看起来像倒置在那里。之后,他在器具外沿左侧用黑漆署上 “R. Mutt 1917” 的笔名,注明日期。他的作品几乎大功告成,只剩下一件事:他得给他的小便器起个名字。他选择了 “泉” 。这件几小时前还随处可见、难以归类的小便器,经杜尚之手变成了一件艺术品。

至少杜尚自己是这么认为的。他相信自己发明了一种新的雕塑形式,即艺术家可以选择任何已有的、批量生产且不具明显美感的物件,通过解除其实际功用(换言之,使它变得无用),

通过给它命名,通过改变其通常被观看的角度和背景,使它变成一件事实上的艺术品。他把这种新的艺术制作形式称为 “现成品” :一件原本已经制成的雕塑。

杜尚把有意选择的小便器变成一件 “现成的” 雕塑时,大脑中还有另外的攻击目标。他想质疑学究和批评家们对于什么是艺术品的规定,在他看来,他们自命为审美仲裁人,但基本上

不合格。杜尚认为,应该由艺术家决定什么是艺术品,什么不是。他认为,如果一名艺术家说某件东西是艺术品,且对其背景和含义施加了影响,那么它就是一件艺术品。他意识到,虽然这个观点很容易理解,但它在艺术界或许会引起一场革命。

他辩驳道,那些媒介——油画布、大理石、木头或石头——直到现在还支配着艺术家将要或者能够制作什么样的艺术品。媒介总是第一位的,只有先具备了媒介,艺术家才可以通过油画、雕塑或素描将他或她的理念呈现出来。杜尚想把这一程序颠倒过来。他认为媒介是第二位的,最首要和最重要的是理念。只有在艺术家确定并发展了一种理念之后,他或她才可以选择媒介,而这一媒介则应该是最能成功表现这一理念的。这意味着,如果最佳媒介是瓷质小便器,那就得用它。本质上,艺术可以是任何东西,只要艺术家这么认为就行。这可是个了不起的看法。

杜尚还想揭露一种广泛存在的看法的虚假性:在某种程度上,艺术家在人类社会中属于高级一点的物种。他们值得社会给予更高的地位,因为他们被认为具有非同一般的聪颖、洞察力和智慧。杜尚觉得这很荒谬。艺术家太把自己当回事儿,别人也太把他们当回事儿了。

甚至人体(包括自己),也都可以成为艺术家的媒介。

阿布拉莫维奇《艺术家在现场》

(图片来自网络)

阿布拉莫维奇坐在现代艺术博物馆宽大中庭中央的一把木椅上,面前放着一张小桌子,在桌子的另一端,放着一把空木椅。她立志在博物馆开门的七个半小时里一直坐在中庭的椅子

上,不动也不休息(甚至也不上洗手间)。而且,她承诺在整整三个月的展期里都将承受这样的折磨。观众如果愿意的话,可以按照来到的先后顺序,坐到阿布拉莫维奇对面的椅子上,观看这位艺术家进行的每日静坐,并通过这种方式而成为作品的一部分。观众在那里可以想待多久就待多久,但必须自始至终保持沉默和静态。有多少人真会去,无人知晓——但估计不会太多。

然而,艺术经常出人意料。阿布拉莫维奇的《艺术家在现场》成了城中最热门的节目。它成为纽约的话题,观众的长队在街区中环绕,只为轮到自己与艺术家一起默默而坐。有些观众在那待了一两分钟,个别一两个人坐了整整七个半小时——使那些在队伍后面耐心等待的人大为光火。阿布拉莫维奇一直坐在那里,身着一袭飘逸的长裙,活像博物馆里的一尊雕像,默默无语而高深莫测。有报道称,那些与她坐在一起的人经历了一次深刻的精神体验,有的泪流满面,发现了自己从未被察觉存在的一部分。

3.

理念、理念、理念

重要的事情说三遍

这个所谓的理念,可以是什么呢?

——当然,它可以什么都不是,一件作品,完全可以只关乎自身,它的线条、它的形状、它的质地……就足以赋予一件作品以艺术的资格。

贾德《无题》

《无题》(1972)是一只敞开的、经过磨光的铜箱,高不足1 米,宽1.5 米多一点。贾德在箱子的内壁涂上了他钟爱的镉红色瓷釉,并且,哦……就这些。《无题》不象征任何东西,

也不暗示任何意义。它是一只内壁为红色的铜箱。但它是一件艺术品。所以,它的意义何在?答案是,它仅仅供你纯粹从美学和材料的角度观看、欣赏和评判:它看起来怎样,它使你感觉怎样。没有对作品进行说明的需求——没有隐藏的含义需要寻找。在我看来,这让观众得到了解放。这次,不需要技巧和专业知识,只需做一个决定:你喜欢还是不喜欢?

它简洁得令人陶醉,铜箱富有质感的表面令人感觉温暖、引起人们共鸣,外围的锐角相当优雅,如激光般精准地切入周边的空间。走近这只铜箱,你会看到一团薄雾般的红色火山蒸汽从敞开的箱顶升起——突出了铜箱剃须刀般锐利的轮廓。如果你屈身向下观看它的内部,你会看到,由箱底镉红色造成的薄雾效应与朦胧的光线一起充满了里面的空间,活像晚夏的夕阳。内壁的铜墙好像浸泡在红葡萄酒中。这就是在你凝视它反光的内部片刻后将产生的感觉,随着发光的铜表面施展其 “光学魔术”,最初你看到两个立方体,而后三个,再后就是一个这些立方体组成的通道。

此时,你很可能会站直身子,好好看看它是怎么制作出来的(能工巧匠根据贾德的详尽说明做出来的)。而且你会看到所有的小瑕疵,包括铜材本身的凹痕、压痕和抓痕,箱子两侧制作的方式也不尽相同,有几个螺栓拧进去太深。这些是生活中我们如何努力也难以掩饰的不尽如人意之处。往回撤一步,再绕着铜箱走几圈,你会为铜材如何强化了你对周围光线变化的感知而惊讶,而这又相应加强了你对身边整个物质环境的敏感度。

这时,当你漫步走开去看看别的什么——对此我可以肯定——你会回头再看最后一眼。而且你会永远忘不了,你见过唐纳德·贾德的铜箱,因为它就是那么美。

——也可以从现实生活中借来某些要素,通过转化,嘲笑、讽刺、警醒着这个世界,如波普主义、后现代主义。

安迪·沃霍尔《玛丽莲双联画》

沃霍尔在1962 年制作了该作品——这一年他的职业生涯开始起飞,而这位电影明星的演艺生涯因其死亡而结束……这一作品包括两块面板,每一块由沃霍尔复制了 25 次的原始照片的丝网印组成,5 张一排,就像一大张邮票。左手的面板是橙色背景,其上是黄头发紫红脸庞的 玛丽莲·梦露,对着观众微笑,红唇露齿。这正是由电影大亨和时尚杂志编辑包装出来的名人幻象的本质:这是另一个世界,在那里,完美无瑕和无忧幸福共存。它与右半边形成了鲜明对比:沃霍尔将其印成了黑白色。左边的图像明亮欢快,而这边的 25 张玛丽莲虽来自同样图像,却萦绕着一种可怖的氛围。

这些玛丽莲是有污迹的和模糊的:容颜消逝,难以辨认。这半部分,既间接提及她几星期前的死亡,同时也是一种对成名代价的评论:成名是一场危险的游戏,在其中你最终会失去你的身份、你的自我意识,而在梦露的例子里,还有你对生活的渴望。奥斯卡·王尔德的作品《道林·格雷的画像》,在某种程度上可以说明《玛丽莲双联画》。一方面,玛丽莲的形象青春永驻——她年轻又漂亮,性感又活泼。同时,另一方面——用文雅的说法——这幅图像描述了她是如何从(丝绸般的)银幕美女堕落成失去美貌的可怕女人。

“双联画” 这个词是一个聪明的想法,因为它和教堂里的圣坛雕刻密切相关,从而纪念当时那位受人爱慕的电影女神,人们对她犹如对真正的神一般崇拜。另一方面,这幅画代表了沃霍尔投机取巧的一件 “寄生” 作品。他在拿一位最近故去的电影明星的名声和公众对她的温情做交易,而且是在公众的情绪正因为让她致命的过量用药而特别高涨之时。艺术家把玛丽莲·梦露变成了一件商品,而这正是沃霍尔所希望的结果,与他反映商业化大众市场的诡计这一目标无比契合。没错,他是把这位女演员变成了一件商品,但那些流行文化的承办商和消费者也同样。沃霍尔为金钱和他的国家对金钱的态度而着迷。他曾无耻地说过 “好生意是最好的艺术”。这显然是一句故意找事儿和煽风点火的话,但就他的作品而言,千真万确。

彼得·弗施利、大卫·韦斯《怎样更好地工作》

每当有人来访我的办公室,他们的目光扫视过室内,最后总会落在我挂在墙上的 2.5 米高的一幅海报上,他们有时甚至问我可否拍照。这是一件名为《怎样更好地工作》(1991)的艺术品的复制品,原作是由活跃于苏黎世的艺术家彼得·弗施利(1952 年出生)和大卫·韦斯(1946 年出生)——统称为弗施利 / 韦斯——创作的。它采用了十诫的形式,列举了人们为了更好地工作而需要做的事情:

“

1. 不能一心二用;2. 明白问题所在;3. 学会倾听……10.(这一条很简单)微笑。”

总的来说,我怀疑我的来访者上了艺术家的当,把弗施利/韦斯的这十条当成如何最大限度提高他们专业潜力的一个解决方案。这将使两位艺术家感到好笑。因为这幅作品是讽刺性的,意在嘲笑那些大公司所鼓吹的励志说辞。最初,他们将这个表单做成一张巨大的文字壁画,放在苏黎世一栋办公楼的外墙上展示,也只有在我答应把它在我办公的地方展示出来后,他们才允许我制作一件复制品。两位艺术家用商业宣传的方式来戏仿商家对员工的洗脑,商家试图使员工相信成功可以通过遵循一系列简单的规则来实现:遵守规则游戏。

4.

为什么你不是艺术家?

在现代艺术看来,理念是艺术的灵魂,而且一旦出现就再也不会消失。正因为如此,

原创性(谁是第一个)就成了判断一件艺术作品价值的重要标准。

这就是为什么,每个人都能把蒙德里安的彩色格子模仿得惟妙惟肖,连五岁小孩也能画出《黑色正方形》,但谁也成不了蒙德里安、马列维奇。

杜尚《L. H. O. O. Q.》(图片来自网络)

|

以上文字根据

《现代艺术150年:一个未完成的故事》整理

感谢【理想国】公众号授权发布

[英] 威尔 • 贡培兹 著

王烁、王同乐 译

理想国,2017年3月出版

|

艺术就像个游戏,

你真正需要知道的,只是它最基本的规则。