「变戏法」(Drama Queen)

是假艺术节自2017起开设的专题栏目之一。该栏目主旨非常简明扼要,就是跟世界范围内的戏剧与表演艺术工作者,进行不太深刻的问与答。假艺术节组委会认为

优秀的

戏剧与表演艺术工作者是非常懂得

变戏法

的一群伙伴,面对各式各样或正常或奇葩的艺术创作需求和演出状况,他们

时刻准备着

。

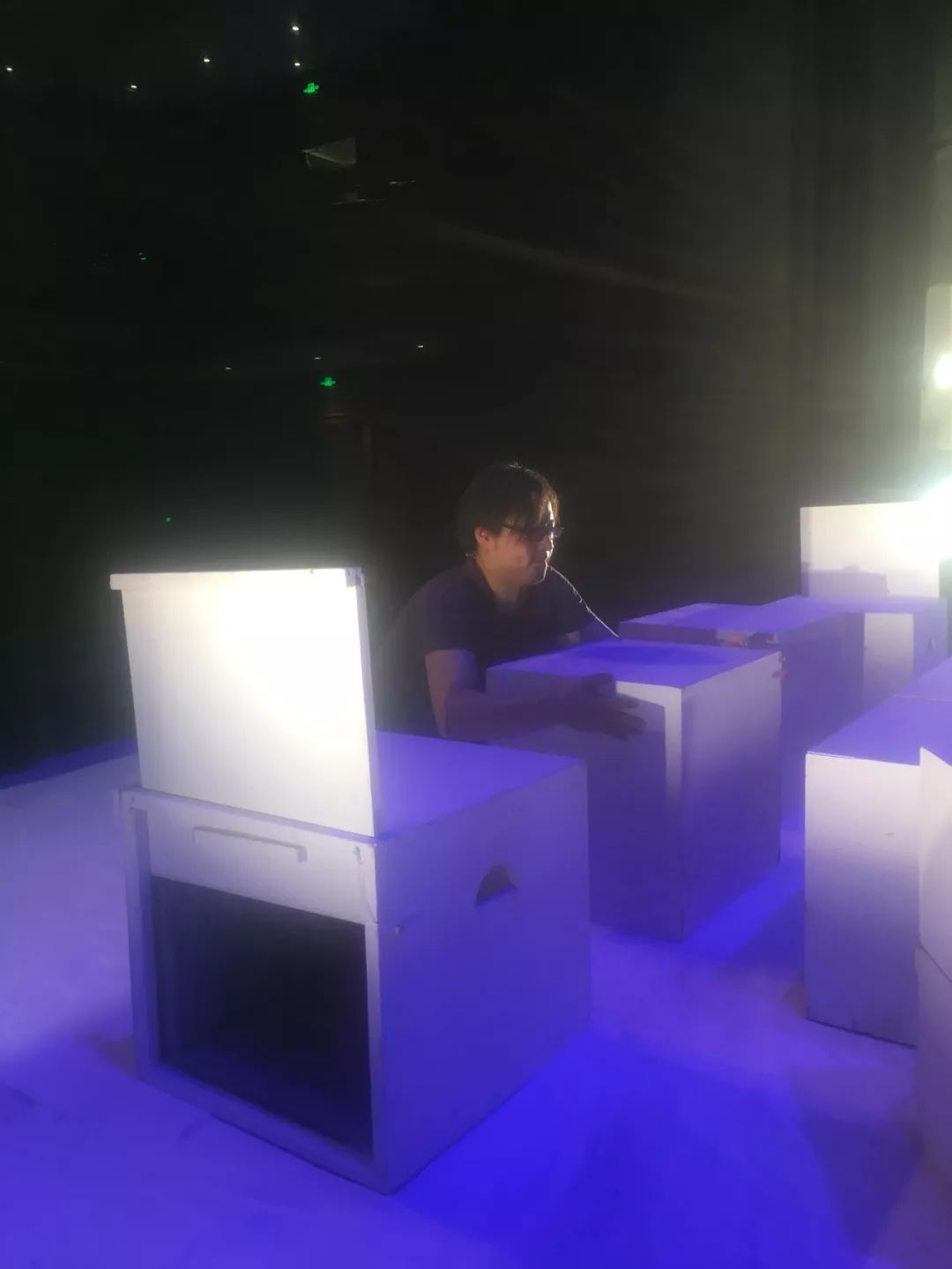

庄一在《山居》上海站演出

彩排现场(下同)

「变戏法」的本期嘉宾,是假艺术节组委会的好朋友庄一。这位目前在中国戏剧和表演艺术领域“大展拳脚”的学霸,不仅拥有伦敦大学中央演讲与戏剧学院音乐剧专业和剑桥大学现代欧洲史专业的硕士学位,还是专业的导演、编剧和演员。趁着《山居》在上海复排演出的契机,假艺术节与庄一进行了对话。

FF: 假艺术节

ZY: 庄一

FF:

从事戏剧相关的工作多久了?

ZY:

从接到第一份有报酬的工作开始算,四年多了吧。

FF:

为何选择做这行?

ZY:

原来是想做诗人或小说家的,本科学的是文学,后来觉得那条路好像有点太寂寞太苦逼了,我是一个还蛮爱慕虚荣的人,如果每写出一个好句子都只能自己爽,或者说就算是爽到了别人自己也不可能立刻知道,那这样的好句子也太不划算了,那也只有做戏剧了,每写出一个好句子都有人给你鼓掌叫好。而且还养得活自己。文学艺术领域里,这算人生赢家了。

大嘴突击队 | Gob Squad

FF:

有没有可以分享的职业生涯小目标?

ZY:

两个痴心妄想。

1. 想做出一部能捕捉我们这一整个奇葩时代的作品,有点像

《了不起的盖茨比》The Great Gatsby

那种的。

2. 想做出能真正探讨未来并让我们有所准备的作品,有点像

1984

,

Blade Runner

,

《攻壳机动队》

那种的。

FF:

喜欢的剧团/创作者?

ZY:

Peter Brook, Rimas Tuminas, Simon McBurney, Robert Lepage, Dimitris Papaioannou、Gob Squad 都有我很喜欢的作品。

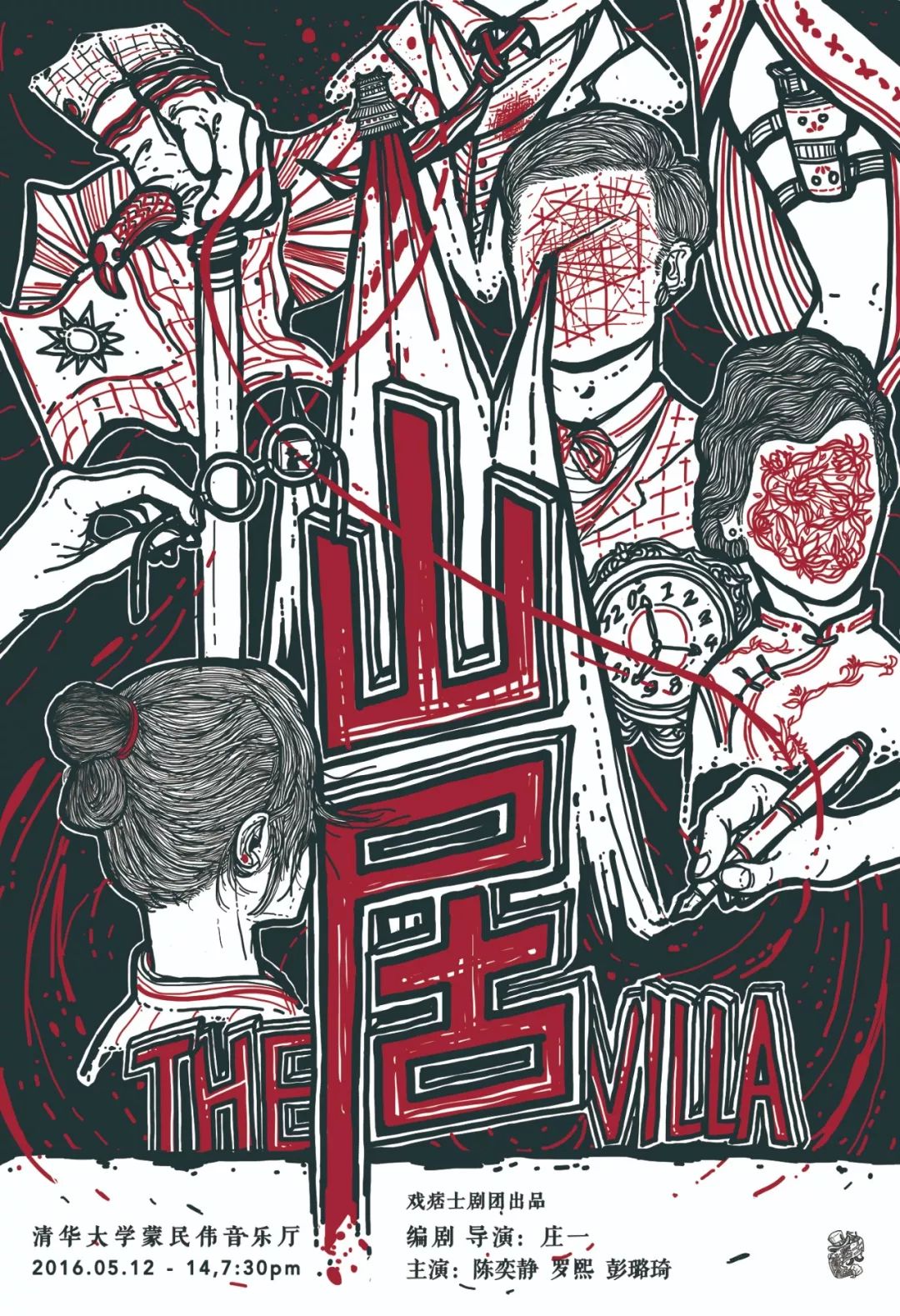

《山居》首轮演出海报

FF:

《山居》从乌镇戏剧节青年竞演单元一路走来,已经在全国完成了多轮巡演。它被称为“烧脑神剧”,你觉得创作《山居》的过程“烧脑”吗?

ZY:

是的!“烧脑”一方面是字面意思,因为我觉得真正的悬疑故事,应该是创作者和观众之间一个公平的智力游戏,一开始就应该把全部线索摆在观众面前,在最终谜底揭开前要是观众已经猜到了,那就是创作者输了。我鄙视的故事,就是那种为了不让观众猜到谜底,而在快解谜时来一下“其实呢,还有一个关键线索我一直没说”,那样骗观众比较无耻。我想赢这个游戏,又不能成为无耻的人,于是构思情节也是费尽了心机,过劳肥了不少。

ZY:

另一方面就是想挑战某种叙事的极限。我特别好奇,一个剧场作品,如果能像博尔赫斯的故事那样,并不背负什么社会意义或思想内涵,而是靠某种音乐般的结构来到达诗意,到底有没有可能?《山居》就是这么一次尝试。

庄一演戏中

FF:

你以前也时不时参与自己作品的演出,那些角色是为自己“量身定制”的吗?

ZY:

哈哈,绝对是啊。有些时候,当我还在写剧本时,心中已经提前锁定了某个演员会演某个角色,我就会运用演员有趣的特点来创作人物。要帮自己写一个好角色,简直太容易了!可是后来,我发现这样不太好,因为导演自己演戏,是对呈现结果很难有客观判断的,虽然演得再差其他人也不敢说什么。所以这次《山居》来上海,我是绝对不会演的......吧。

《山居》过往演出海报

FF:

《山居》是小剧场作品,但放在大剧场中,似乎同样有生命力。在先前几轮的演出过程中,是否针对场地对作品进行过修改?

ZY:

有的。之前在不同场地也会对作品进行微小调整,每个地方演出都有专门的即兴梗,道具、服装有时候也会不一样,都是为了让观众可以更沉浸在故事当中。这次是最大的一次修改,重制了不少舞美的景,感觉好像是因为以前一般都在中小剧场演出,这次是大剧场,就必须做调整了。其实我主要是觉得,紧接我的下一个戏是卡斯特鲁奇,那那那我也不能比他差太多吧。虚荣使人进步。

《山居》剧照

FF:

导演,编剧和演员,哪个工作对你来说最难?

ZY:

导演最难,编剧和演员只要创作就可以了,但导演不能只顾创作,还要处理很多人事上的问题,有时候比较烦心,但都是为了完成作品必须做的。

FF:

你的剧团叫做“戏痞士剧团”,能否跟我们讲讲剧团名字的由来?

ZY:

鄙视毫无必要的限制和莫名奇妙的限制,但是尊重原则。

对经典充满了爱,但觉得只抱着经典不放超没种。大概是这个意思吧。当时对这个名字自我感觉特良好,现在渐渐觉得有点幼稚了,但是还是不改了,年轻时的浮夸,含着泪也要咽下去。