摘要:日本、韩国和台湾的在进入中等收入阶段之后,只所以能保持超常规的快速增长,一个重要条件就是实行了强有力的产业政策。本文分析了产业政策的“租金创造”属性,即通过政策干预人为创造垄断机会。本文还论证了,扭曲性的产业政策在我国的负面影响越来越突出,政府越来越不具备扶持新技术产业和企业所需要的识别能力,因而我国有必要向促进竞争的政策转变,并加快完善制度建设,以保持经济的稳定增长。

关键词:产业政策 租金创造

一、关于产业政策的争论

目前中国的人均产出位于世界银行界定的中等收入水平,近来有不少人认为中国有可能落入“中等收入陷阱”。这种担心看似有一定道理,但是却缺乏充分的依据。笔者认为,随着劳动力成本上升和技术追赶的潜力下降,经济增长速度减缓具有一定的必然性,同时这也是调整经济结构失衡的需要。但是这种增速减缓是正常的,和拉美以及部分南亚国家(菲律宾、印尼、马来西亚)的1980-1990年代的经济停滞有本质的区别。我们发现在各国发展的历史上,只有日本、韩国和我国台湾省等少数国家和地区在进入了中等收入水平之后,实现了持续高增长,最终进入高收入水平。他们的高增长虽不能说绝无仅有,但也只是在特定背景下才取得了成功,而通常情况下,以产业政策为主要手段的赶超措施负面作用更加突出,这给我们的启示是,中国为避免中等收入陷阱,保持持续增长,采用赶超战略,并追求超常规高速增长并不可行。

日韩台实现在进入中等收入阶段之后实现较长时期高增长的的特殊因素包括:(1)人口规模相对较小,因而可以在相对较短的时期内将剩余劳动力吸纳完毕,转入资本深化的阶段而不致加大失业压力;(2)有利的国际经济环境,主要的出口对象国对日韩台的产品进口政策较为宽松。(3)强力的政府干预,特别是产业政策。但产业政策的实施既与特定的发展阶段有关,也与一国的市场竞争环境有关。本文的目的是要分析日韩台高增长阶段产业政策人为制造垄断,“创造租金”的属性,进而分析它在对当前中国的适用性。随着对自主研发的依赖增强,产业政策在很大程度上需要让位于竞争性政策,以及制度建设,其扭曲性性所造成的负面影响将越来越突出。

关于韩国和台湾的积极崛起中产业政策的作用,以往的研究中存在着较大的分歧。Amsden和韦德再详细考察了韩国和台湾的产业政策,之后得出的结论是这种政策确定了巨大的成功,认为产业政策是有效的[1][2]。罗德里克是产业政策的一贯倡导者,他认为发展中国家可以通过对经济实行“诊断”来确定那些领域是经济增长的瓶颈性因素,并根据这种情况来实行特殊的产业政策[3]。其中的关键在于,政府要有能力识别出哪些产业是符合市场需求,特别是国际市场需要的。近来,林毅夫等(Yifu Lin,Celestin Monga,2010)也主张,发展中国家可以根据自身的要素禀赋条件,通过实行积极的产业政策促使结构升级[4]。

但是很多经济学家仍然坚持,政府的作用仅在于弥补市场缺陷,认为产业政策可能只会产生短暂的收益,从更长期的角度来看,它会造成市场机制的扭曲。它有可能被利益集团和大企业俘获,造成竞争不足,经济体系更加僵化。尤其是,亚洲金融危机的爆发就是导源于产业政策造成的体系僵化,综合来看,产业政策是否值得肯定还是有疑问的.例如,Pack and Sgggi,(2006)的文献综述,就对产业政策持批判态度,张鹏飞、徐朝阳(2007)也认为干预政策值得反思[5][6]。冯晓琦、万军(2005)认为,在发展的初期,产业政策是必要的,但是随着市场体制的完善,应该将政策重点转变为促进竞争。认为促进竞争性的政策和主动地干预以加快升级是两种不同的政策,应该区别开来[7]。

日、韩、台所实施的产业政策有一个共通性,我们可以将其总结为“租金创造”机制。这种提法也见于以往的文献资料[8]。所谓“租金创造”,就是政府人为地在一些行业制造垄断,使一部分企业享受垄断租金,并进一步引导这些资金进入政府所希望发展的行业。干预政策的理论依据有这样几个方面:

第一,完全竞争市场下,企业无法获得租金,规模难以扩大,无法获得规模收益效果,对技术研发的投入也缺乏足够的激励,因为新的技术很快就会扩散开来,导致租金耗散。第二,研发活动具有较高的风险,一旦研发失败,企业会遭受到毁灭性的打击,同时研发又具有外部性,新的知识会扩散到其他企业,为了帮助企业降低研发过程中的风险,有必要对企业的研发给予一定的补助,或者通过某些合约来分担风险。第三,新技术的采用或者进入某个新兴行业具有需要支付一定的固定成本,这意味着生产技术具有规模报酬递增的特点。但是企业往往缺乏足够的资金来启动这类项目,这是政府介入的理由。同时,按照新贸易理论的分析,国际间的分工依赖于初始条件,如果一国能够积极的扶持那些规模报酬递增很强的行业,那么分工会持续地朝着有利于该国的方向演进,直到最终穷尽了所有的规模报酬递增的优势。

以上几点理由中,都不同程度地要求通过产业政策来对所扶植的企业提供一定的垄断租金。它可以保证这些行业的利润率高出一般水平,从而刺激私人更多地投资;这种租金能诱使企业从事研发,或者投资于具有外部性或者强大的关联效应的行业。因此,产业政策就涉及到租金分配或租金管理(rent management)的问题。Kuhn Blankenburg将产业政策中涉及到的租金分为:学习租金,垄断租金和分配租金[9]。根据不同的租金分配政策,租金管理产生的经济效果完全不同。而租金分配政策又取决于政府的能力以及政府和企业之间的关系,不同的国家面临不同的政治约束,因而需要实行不同的租金管理政策。例如,当政府能力较强,能够实行良好的监督并及时撤销对绩效不佳的企业的保护,那么学习租金的分配就能够促进增长。正是因为经济体制,政府与企业之间的关系与租金分配的效果密切相关,选择性产业政策的效果迥异,这就要求我们对不同国家和地区的政策进行具体分析。

二、日、韩、台的选择性产业政策

(一)两种具体的选择性产业政策

东亚模式中政府干预的形式的包括:出口补贴,汇率贬值,政府对银行资金流向的干预,推动企业的兼并重组,政府人员直接进入企业以及通过制定发展计划指导企业经营等。这些方式,都不同程度的具有租金创造的效果,有一些就是直接以创造租金为目的,我们以两种具体的政策手段来说明。

1.关税和税收政策

日本曾利用关税政策,赋予一些企业进口特殊生产资料的垄断权,保证他们可以获得超额利润。较为典型的例子是,1550-1953年间,政府给予部分进企业以进口垄断权,允许他们自国内市场上以高价出售古巴的糖,售价高达进口价的2-10倍,但同时也要达到附加条件,企业需要有附属的造船企业并从事出口,或者可以证明将一部分贸易所得利润用于补贴轮船出口[10]。从1950年代后期到1970年代初期,对企业的免税是政府税收减少了大约8-13%,50年代,税收减免占到了企业留存收益的1/3左右。此后,由于企业有了较强的积累能力,这一比重减免才逐渐下降。Yilmaz Akyuz也发现,在日本高速成长的阶段,企业的内部储蓄是投资资金的重要来源,这意味着,企业具有较高的盈利能力,增加具体的数据[11][12]。一些研究注意到,在70年代韩国在政府推动下成立了一些大企业集团,以促进出口,他们在海外的出口仅能获得很低的利润,但是,这些企业从政府的优惠贷款以及提供的其他垄断性经营机会中却获得了很高的回报,这种干预方式和日本如出一辙 。

2.信贷干预和利率优惠

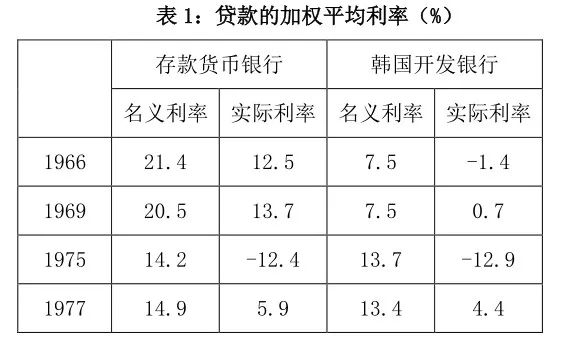

日韩在战后都实行过严重扭曲的金融政策,把利率压到很低的水平,并且只贷给那些政府资助的企业。表1是韩国两家银行的利率水平。总体来看,韩国的利率是比较低的,这是政府政策干预的结果。存款货币银行和韩国开发银行这两家银行的贷款中各自有15%和80%属于设备贷款。这既是为了鼓励资本密集型企业的发展,也是有意创造租金,以便为发展那些有前景的行业创造条件

资料来源:CES production functions in manufacturing and problem of industrialization in LDCs, Jea Won Kim economic development and cultural change vol.33,No.1(Oct.,1984. P154)

(二)台湾的科技园区政策及其成功因素

台湾在1960到1970年间,剩余劳动力基本耗尽,工资开始上涨,开始出现了低技能劳动力紧缺,正当台湾处在高速增长中的时候,工资上涨造成了不小的压力。八十年代初期又出台了新的法律,对最低工资制定了更严格的标准。最定工资制度,养老金和加班工资都得到落实,导致工资成本上升明显,也高于劳动生产率的增幅。台湾应对工资上涨的措施包括加大研发力度,向技术层次更高的产业攀升,同时也将那些劳动密集型行业向外转移,包括中国大陆在内的亚洲国家都出现了很多台资企业。台湾推动技术进步的一个有力举措就是创立科技园区。1987年创立的新竹科技园,是官方主导下推动技术进步的主要载体。其中汇集了大量从美国回台的技术人才。政府当局的制度安排最大限度的保持了科技园模式的成功。吸引企业进入的政策包括,提供低利率资金,出口补贴,政府的技术转让和合作开发。官方的项目基金最高可以达到企业投资的50%。从官方的科研机构孵化出了很多高技术企业,被称为孵化公司。例如台湾集成电路制造公司(简称台积电)就是由官方和私人企业合作兴办的,政府希望借此达到示范和引导的作用,这被证明取得了较大的成功。1984年,新竹科技产业园占全台湾省制造业产值的0.3%,到2000年,该比值高达10.95%[13]台湾的集成电路晶圆制造行业至今在国际上保持绝对优势地位,例如2011年,在世界前四大晶圆制造企业中,台湾有4家企业的总营业收入进入了世界前10。园区劳动生产率是整个台湾制造业的2.5倍,人均获利能力是整个制造业的3倍以上,已成为世界第3大电脑硬件产地,并跻身于世界著名高技术区行列,有“台湾硅谷”之称。。

不过,这种选择性的产业政策能否取得成功,还依赖于其他条件,尤其是,它涉及到如何将优惠政策乃至于市场垄断特权分配给企业,也涉及到政府对企业的直接干预。这类政策往往在执行中容易出现偏差,在发展中国家或地区,制度建设往往比较落后,对政府行为缺乏应有的监督,容易滋生腐败,造成权力寻租,官员被利益集团俘获的的例子较为普遍。再者,政府与私人合资兴办企业,容易造成政府对企业的直接干预,企业也容易形成自身的特殊利益,利用政治关系得到保护,不仅缺乏创新的动力,而且借助垄断势力挤占其他企业的市场。这些问题几乎在所有的发展中国家和转轨国家都普遍存在,很难消除。台湾的产业园区能取得成功,可能是得益于某些特定条件,这种经验能否为其他发展中国家采用仍然是有疑问的。

我们可以初步回答的是,台湾在政策实施中,有一些具体的措施,在一定程度上有助于避免腐败,提高效率。其主要特点有这样几个方面:第一,产业政策是“胡萝卜加大棒”式的。即给予企业一定的利益刺激,也要求其承担巨大的压力。申请进入的企业必须同意,每年的研发经费达到销售收入的一定比例,出口也要达到规定比例。按照规定,一旦企业未能达到标准,出口或者研发的投入的比率不达标,就会被要求退出工业园区,并且研发成果的一半产权要留给官方。只要这种标准能够的得到落实,企业就不敢有丝毫松懈。也能避免保护落后的恶果。第二,以出口作为衡量业绩的指标,对企业设定了一个明确而容易检验的标准。企业要参与国际竞争,在国际市场上取得一定的市场份额,需要在技术能力上有切实的提高,具备真实的竞争力,出口成为检验企业实力的一个硬性标准[14]。第三,为了真正筛选出最优秀的企业进入,决策的的委员会由官员、企业家和科研工作者构成,保证了公平。第四,也有一些研究者注意到,1949年来自大陆的国民党建立的政权,对台湾本土人而言,一直是一种外来的力量,两者之间的关系较为紧张。政府的势力一直未能渗透到本地的社会网络之中,而后者在商业活动和私人企业的经营中具有重要作用。企业家具有较强的独立性,他们不愿意主动的为政府官员提供好处,寻求保护,政府官员也不愿主动地位为企业家提供保护,这在一定程度上有利于避免寻租。正是因为这种特殊格局,企业部门有力的抵制了政府的不合理干预,一定程度地维持了经营的独立性。

三、租金分配政策的适用性

租金分配的手段在特定的发展阶段的能够取得成功,具有一定的特殊性。在经济发展水平较低的阶段,技术水平的提高主要依靠技术引进,企业引进技术的主要障碍在于资金匮乏,资本投资扩张能力有限,而且此时的间接融资市场不发达,因而借助于政府的扶持可以取得较好的成效。一方面通过资金上的补贴和信贷分配提供资金,另一方面,则把赋予企业特殊的垄断权作为一种产业政策,如日、韩、台的做法。垄断企业获得高额利润之后,再在政府的干预和引导下,将资金投入到技术进步较快,市场前景广阔的行业。通过企业的内部积累来加快投资率提高,达到产业升级的效果。

在发展水平较低的阶段,政府比较容易识别出,哪些行业符合发展的方向,能够适合国际市场的需要,有较广阔的发展空间。由于更多的是对国外新技术的引进和模仿,比较容易确立一个明确的产业升级目标,政府和企业之间容易在这些方面达成共识。以韩国为例,70年代初期开始,政府将产业发展方向定位于重化工业。韩国在这一时期发展出了大型的钢铁、汽车和造船企业,以往的研究普遍认为他反映了韩国的自主技术创新能力有了很大提高,但是应该看到,这些领域的技术实际上在发达国家已经较为成熟,因而韩国的技术提高仍然具有很强的技术引进的特征。其成功的关键在于通过强有力的政府动员,突破了资金方面的瓶颈,利用了规模收益效果。

与工业化早期和中期不同,一旦经济发展进入了更高级的阶段,许多国外的产业不具有模仿性,技术进步发生在哪些行业,更依赖于企业家的独立自主的发现,政府主导下的投资无助于推动这类技术进步。产业的成长和产业升级的方向,主要地是由企业之间的竞争决定的,哪些产业能够获得较快发展,那些产业会会衰落,很难事先预料,而是自发竞争的结果。随着新技术的发展更加依赖于知识和技术,以及新的创意和新的商业模式的出现,而不是资金规模,政府并不具备充分的能力,来事先识别出有发展潜力的行业和技术。旧的主动性的产业政策,很难再发挥作用,反而可能保护落后和抑制创新。这时政府促进技术进步的角色应该转变为资助基础科学的研究和高等教育,制定和维护知识产权标准,鼓励和培育风险投资的发展。这是因为,知识的发明者可能希望自己创建企业以避免知识和创意泄露给他人,在这一过程中,风险投资的作用极为重要,要求投资人和企业家之间的通过一系列的合约来分担风险和分享收益,并且在这一过程中,会不断衍生出各种新的风险分担机制和新的合约形式,完备的法律和知识产权保护制度,有效地司法会变的越来越重要。

对于中国当前的发展而言,选择性的产业政策的适用性较差,这是与特定的体制原因和企业竞争格局有关。首先,在一些领域,中国的地方政府仍然对经济进行不合理的干预,例如,政府为了扩大税收和快速增加本地产值,大力吸引重工业项目,导致过去的十多年中,重工业产值占工业产值的比重大幅度增加,造成了产业结构的不合理。为了扩大投资,政府通过提供担保和说服,使银行将资金贷给政府扶植的企业。政府为了维持产出水平不致下降,保护了一些技术落后的企业,这也延缓了企业的升级。这种保护落后的情况,固然在很大程度上是由于地方政府的行为存在扭曲,过分关注的政绩指标所致,但是在体制很难有更本性变化的情况下,执行更有力的选择性产业政策会加重对落后产业或企业的保护。在某些市场上,政府与企业之间存在密切的关联,例如房地产开发,通过批租土地等方式,政府给予个别企业进入的权利,使他们获得了高额利润,但是这对于产业升级和技术进步没有贡献。

其次,在企业之间的竞争中,中国仍然存在一些规模庞大的国有企业,一些垄断性行业限制民营经济的进入,这也造成了国有部门的高额利润,虽然国有企业有较强的资金实力和风险抵抗能力,在技术研发方面具有潜在的优势,但是由于长期的垄断地位,使他们缺乏技术研发的动机。在一些领域,国有企业限制来自民营企业的竞争,两者处在不平等的地位,这造成了市场竞争的不充分,阻碍了效率的提高。未来的改革方向只能是进一步为所有企业提供统一的竞争环境。