双向循环:植物人艺术唤醒方案创作过程展

Never Art ——《植物人艺术唤醒项目》跨学科行动 II

周 期 | 2017.8.11-19

开 幕 | 2017.8.11(周五) 3pm

讨论会 | 2017.8.11(周五) 4pm

参与者 | 段天然,郭锦泓,郝杰,米静远,刘昱瑄,徐静秋,张梦卿

发起人 | 吴超,夏维伦

地 点 | dRoom项目空间(北京朝阳区798艺术区中二街D07)

“Never Art——《植物人艺术唤醒项目》跨学科行动”是dRoom在2017年5月联合艺术家吴超和夏维伦发起的一个公共交流项目,试图联合神经科学、心理学、宗教、艺术等领域的专业人士进行意识探索,并且希望联合更多人文力量参与意识障碍的治疗。至此,“Never Art” 招募和邀请10几位艺术家参与到唤醒方案的创作,而吴超和夏维伦只作为整个创作过程的配合者与观察者,7位创作者的参与过程及结果将于8月11日至19日在站台中国·dRoom项目空间进行展示。

展览前言

Never Art活动,

本意旨在打破学科框架,

把人文带到医疗并反观艺术,

实现一种超出日常现实的审美秩序。

这种外在的关系美学实践,

过程远比预料的指向内在精神性,

艺术家想用艺术唤醒植物人,

首先发生的却是艺术家内在秩序的冲突:

当代艺术界认为“好的艺术”与好的唤醒作品,有可能一致吗?

相信自己的感觉还是相信逻辑判断?

做更有思想的作品还是做更有感染力的?

自己做的作品有没有用,能不能真的唤醒植物人?

植物人到底能看懂怎样的艺术?

怎样能既保持自己原有的风格,又能让植物人看懂?

冲突背后潜伏一种不安的指向——结果。

当我们凝视过程,

感性、逻辑、表达、治愈、自我、TA者

无不渗透着,意识的双向循环。

——吴超,夏维伦

Never Art 第一阶段过程及详情:

一条 | 她不是医生,却帮助唤醒了3个植物人

Never Art 项目总结

“意识的可控与不可控”实录

对话

(上)

|

(下)

从深度心理学反观艺术

从文明的整体性反观艺术

Never Art 项目介绍

-

参与唤醒方案的创作者感受节选 -

「 段天然:作为植物的人 」

段天然唤醒方案截屏

唤醒植物人,首先是唤醒自我意识,动物并不会认识到自己的存在。“我思故我在”,认识到自我是高级动物思维活动的结果。我想吴超和夏维伦正在进行的,早已超越了艺术的范畴,甚至也超越了医学和哲学。他们在做的,其实是在探究人的本质问题。植物人的唤醒当然需要多学科的共同努力和合作,但就像药物其实并不能治愈人的身体一样,现代的医学在面对某些本质性问题的时候,往往还要凭借一些运气和神助。无论唤醒植物人的结果是否成功,我想他们在做的,正是在尝试逼近这些。

段天然唤醒方案截屏

「郭锦泓:良性循环 」

郭锦泓唤醒方案草图

准备参与过程中很多矛盾,很痛苦。原有创作目的是站在别人的立场出发的,我的作品一向都规避个人情感。没想到这次完全是对个人情感和内在的一个小的探索,也是我没有想到的。由此对目标产生了一些新的理解就是:救赎这种东西是双向的,我在试图救赎他人时其实更多的是救赎自己,唯有救赎自己才能够救赎他人,由此产生的良性循环是我愿意看到的。

郭锦泓工作照

「 郝杰:延展心灵存活的空间 」

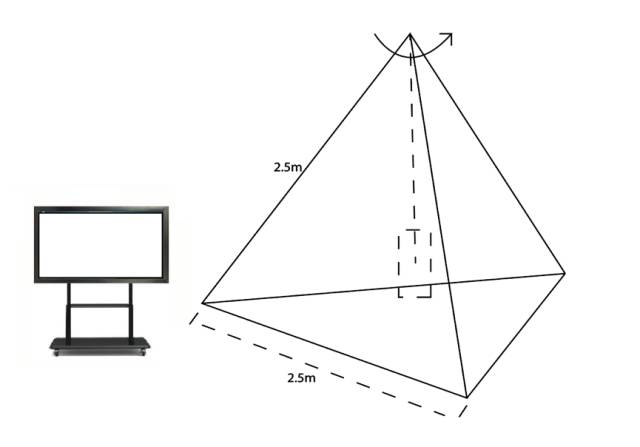

郝杰唤醒方案草图

“Project One”是我对于‘植物人唤醒项目’的一个产出方向。 这个作品想要延展的是心灵存活的空间。通过切入替代物的视角以及控制器,作为主体的人的心灵可以摆脱身体的局限重获行为能力。体验空间的延展性和可参与性往往对于解读植物人视角产生实践的可能,也推动了“Project Two”的发展。“Project Two”由病患部分肢体的互动产生视觉实时效果,从而有助判断意识认知的程度。产出方式以互动视觉符号为主,目的能够收到有效信号并作出回应。

郝杰唤醒方案效果图

「 刘昱瑄:一切只是刚刚开始 」

刘昱瑄唤醒方案过程图

我的男朋友因为高血压脑出血被送进抢救室,当时的抢救不算及时,出血量过大,70cc, 左侧头骨被切下巴掌那么大的骨头,因为年轻,保住了一命,但始终没有脱离过危险,后期伴随脑积水,并引发炎症,在2016年的4月,连续高烧39度一个月后彻底失去意识,变成了植物人,时年32岁。

在这此展览里,我并没有完整的作品可以呈现,甚至连完整的构思也没有,从五月到八月这段时间,我忙于让自己重新进入正常的生活这件事情,然而我也并非没有思考,完成作品对我来说,将是一个漫长的旅程,而我打算把这次的展览当作一个开始,重新思考生命,重新认识自己的开始……

「徐静秋:最愉快的一次创作 」

徐静秋唤醒方案草图

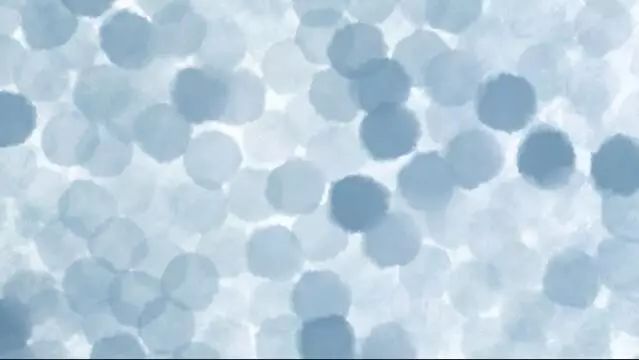

在动画制作过程中,以往的流程是调好动画,检查、剪辑,再渲染,合成、配音。在调动画阶段就一遍一遍地看,最后的输出完全在预期与掌控之中,没有一丝一毫的惊喜,成片检查都变成了一种折磨。而这次创作,组合出来的效果是偶然随机的,每次修改都有不一样的风景,最后输出成片,检查的时候完全是一种享受,心情是愉悦、放松、宁静的。每次修改,我都期待输出效果,以创作状态来说,这是最愉快的一次创作。希望我的这种轻松愉悦能够沁润到整个作品里,如果病人在观看的时候也会有和我一样的感受,那这次的创作就是成功的。

徐静秋唤醒方案创作过程

「米静远:我仅仅是一个希望给别人带来幸福的,人 」

米静远唤醒方案过程图

关于创作前准备和资料的搜集,我与那些做大量文字资料研究的艺术家有所不同。相较于从文字资料或图片获得对植物人的了解与感受,我更倾向于自己的直观感受。在创作前,我跟随吴超老师的团队到了陆军总医院,近距离的观察和感受植物人,我看到了那些隐藏在平静面孔(当然,也包括一些正在恢复中挣扎的并不是很平静的面孔)之下了不安、紧张、焦虑等各种不适的情感,从那时起,我对这个项目的印象不是简单的我喜爱的科目的结合,而是尽自己努力去给这些人带来安稳、平和,此时,我仅仅是一个希望给别人带来幸福的人。

米静远唤醒方案过程图

「 张梦卿:艺术唤醒植物人项目感想 」

准备好採访问题后,我按照过去採访艺术家(一直在给艺术媒体”象外“供稿)的思路,一一添加了10位艺术家的微信,开始和大家约定採访时间。打破自己,这往往是最困难的事。伴著採访这些遭遇困难的艺术家,我也经历了一些思想上的转变。过去,每次做一个访谈,我都会自动产生一些“併发症”,譬如肠胃紧缩疼痛,睡觉时脑子裡都是ta的作品,时刻想著应该如何去呈现这个艺术家等等。为了赶紧结束这种“斗争”,我会在编辑的截稿日期之前,主动设定一个最后期限,尽快地完成故事。一篇艺术家稿件结束后,我又开始搜罗新的选题,进入新一场“折磨”。

dRoom