来源:老晋房产观(jjjdtzx);作者:老晋

2019年春节期间,中国房地产市场划分出几个大群体

一群人回了家乡,在县城或者镇里买了房子。

一群人留在城市,盘算着新年的楼市行情。

一群人横渡大洋,买迪拜,买美国,买东南亚,准备在英国、日本和澳洲等世界一流的地区播种财富。

就个人消费能力而言,他们买房子花掉的力气(赚首付的时间成本)几乎相同,但结果却是天壤之别,有些会堕入深渊,有些会突破人生的陷阱,有些会赌上时代的命运。

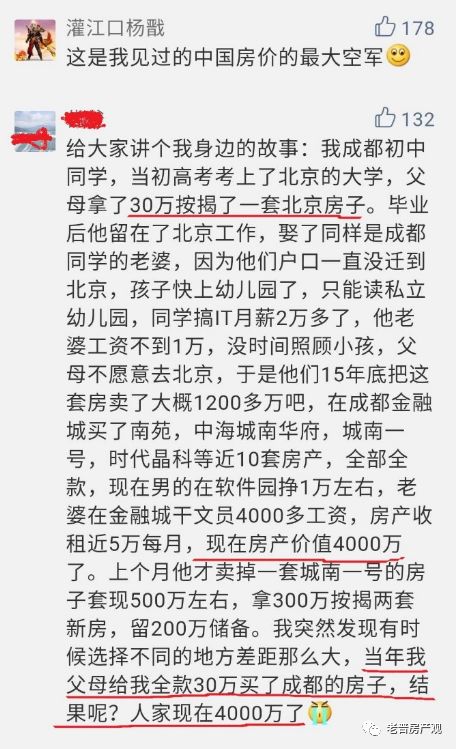

这是一张网上广为流传的截图:

朋友圈这个故事是真是假,我们且不讨论,这个残酷的故事告诉我们,有时候房子比知识更能改变命运。

一个是千万富翁,另一个是平民家庭,他们人生道路一开始的那个岔口就造成了巨大的差距。后一个家庭可能需要通过几代人的努力来弥补,阶层固化,翻越越来越困难。

尽管中国的房地产黄金十年已经结束,“只升不降”的神话可能也接近尾声,但是楼市作为划分个人命运的炼厂,地产逻辑仍然没有改变。生活中这样的故事很多,除了金额不一样,其他没区别。

图片分享者并没有什么错,只是他的父母当年选择了30万全款买成都,差距从他这一代拉开。

选择从来都是自由的,禁锢选择能力的是认知,错误的选择,会再次造一个巨大的两极分化。

我举个例子:你为了拥有某样东西而舍弃自己已经拥有的某样东西,一定是因为你觉得,拥有了某样东西将为你带来比你放弃的某样东西更多的满足。你用20块钱去超市买一包烟,是因为你觉得得到这一包烟比放弃这20块钱,更能让你觉得满足。而超市主呢,他认为得到20块钱比放弃一包烟更让他满足。在这个过程中显然没有人吃亏,双方的利益都放大了。

这个简单的例子告诉我们一个简单的道理,“交易创造财富”。使你获得财富的绝对不是勤劳,而是交易。比如农民的勤劳只能温饱,就农民而言,勤劳致富是一句谎言,增加财富唯一有效的手段就是无限放大交易额或增加交易频率,当然前提是你要找到价值点。

比如说:打工出卖劳动力,获取报酬,这是典型的交易关系。问题在于打什么工,同样都是搬运工,搬砖和搬金条相比(价值点),谁会赚的更多呢?广大的农民工朋友也在用实践证明,种地没有出路,打工有未来。

这是铁律啊,无论你承认与否。人类历史上的绝大多数时期,在更大的范围内,绝大多数的人们,总是自发自觉地遵循着交易的规则的来从他人那里获取财富,满足自己的需求。

增加财富唯一有效的手段就是无限放大交易额或增加交易频率,当然前提是你要找到价值点。

同样是辛苦攒了几年首付款的人,同样的行为,都是买房子,只因为认知的局限,买了不同地方的房子。翠花选择了北上广不相信眼泪,而张二狗选择了回老家买房,光宗耀祖。翠花的人生可能从此突破,而张二狗一步踏空步步空。

每个人身边都有人在反复验证这个真理,有人花掉3年时间,有人花掉5年时间,有人10年时间……虽然他们最终遭遇的生活尴尬略有区别,但他们当初回老家的决心都是一样坚定。

生活中,你苦口婆心地跟他人说:年轻的时候多学点东西,多增长见识,对自己的事业、人生都有帮助,他却认为遇到事情还得靠钱、靠关系、靠道上哥们解决,学习和知识并没有什么卵用。

你所有的建议压根就不会起作用,他总会固执地寻找理由,固执地放弃努力。当你们争论一番毫无结果时,你也许会有一种挫败感,甚至捶胸顿足。

“怎么就这么固执,这么简单的道理,怎么就是不懂呢?”

你说得口干舌燥,也十分气愤。等冷静下来之后,你想想他为什么这么固执?可能很大的原因就在于:认知能力。

当发现问题时,他的第一反应就是唯一反应,任你怎么说,他都改变不了自己的看法,因为他根本没有其他的看法。

这个场景,和劝别人不要回乡置业别无二致,有时候真的力不能及。

究竟是什么局限了人的认知能力?是生活的环境,是身边朋友的整体认知水平。

大城市更加开放包容,机会更多,相对均等,竞争从分,不怕你能力强,人才互相制衡,人们只遵守规则即可。而小城市则相对封闭,它们都是零碎和潜在的规则,更复杂。

地方规则越不透明,“潜规则”的生存空间就越大。所以广大的4567线县城和乡镇基本上都是蛇的世界:关系比能力更重要,算计比努力更大,攀登比生活更高。

知乎上有一个问题,去过100个以上的国家是种什么样的体验。有一个答案令我印象深刻。

“懂得了这世界上没有所谓天然正确和绝对政治正确,能够接受别人有不同的三观以及其衍生出来的思考方式。”

在这个充满偏见,不理解,甚至一见不同便恶言相向的时代,能够接受别人有不同的三观,不同的活法,是多么重要的事情。

如果有机会的话,一定要住在一个大城市。

它给你多样化的价值观,它告诉你人生不是只有一种活法。

你有没有发现沿海经济发达省份都会有一个经济发展水平高于省会城市的“经济中心”城市?从南到北依次是:

广东深圳vs广州

福建厦门vs福州

江苏苏州vs南京

山东青岛vs济南

辽宁大连vs沈阳

也就是说,这些省份有一个“经济中心”和一个“政治中心”,即“政商分离”。只有把“政治”和“商业”分开,经济才能真正发展起来,沿海省份的经济才是硕果累累的。

同时,我们也会发现,在欠发达的内陆省份,省内经济将出现“省会主导”的经济现象,如:

湖北武汉、湖南长沙、四川成都、安徽合肥、陕西西安、山西太原、河南郑州等。这些地方的“政治”和“商业”交织在一起,它们的经济往往是通过“行政”建立起来的。

以成都为例,以下是四川省国内生产总值最高的城市。成都市占四川省国内生产总值的近40%,这是一个典型的交织省会。

收集全省资源,发展省会,就像贫困家庭一样,越想打扮成一个聪明漂亮的孩子,就越想把钱花在看得见的地方,比如给他穿衣服。因为你越穷,越害怕被人看不起,你越爱面子,所以你越想表现自己,这就是人性和法律。

富裕家庭经常把钱花在隐蔽的地方,比如良好的教育条件和良好的成长环境,因为他们不需要在外面证明自己,他们非常务实地改善自己。

这也是“内陆”和“沿海”经济结构的区别。贫困的内陆省份总是在省会城市的建筑上堆积资源,而富裕的沿海省份则总是喜欢务实的进步。

为了使一个省的经济水平得到发展,必须把政治与商业、政治与商业分开。其他城市可以作为“经济中心”,与省会城市呼应,即分工明确、定位准确。

由于分工协调,多极化是经济发展的总趋势,从而实现协调发展!这样,不仅可以在政治上取得成就,而且可以改善人民的生活。

记住,炖不是一道好菜。

城市地位,主要看它在中国经济格局中的地位,即产业链,和食物链一个道理。

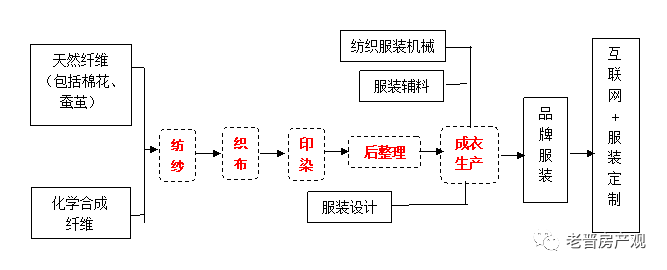

我们先看看中国的“传统产业链”:以纺织服装为例说明

新疆的“棉”先运到山东;

在山东制成“纱”;

山东的“纱”再运到“江浙”制造织物;

织物随后被运往广东制造“服装”;

然后贴上主要品牌的标签,发散到全国;

我们身上的每件衣服都是这样做出来的。

从“棉”到“纱”是初级加工,是劳动密集型生产。

从“纱”到“织物”都是深加工,这就要求染色、漂白和染色的各种功能。

从“织物”到“服装”则需要设计师的创造性注入,才能成为一件服装。

最后,“品牌”经营,通过不断的品牌营销和宣传,最终成为各群体追求的品牌服装。

如你所见,在这个传统的产业链中,从低到高的顺序是:新疆、山东、江苏、浙江、广东,这些地区的经济水平依次上升。

这是定位决策,你在产业链所处的地位越高,你所需要的技术内容就越多。以脑力劳动为主要任务,收入越高。地位越低,所需的技术内容就越低。体力劳动是生产的主要形式,通常是粗放的。

服装行业产业链

从产品的角度看,品牌运营是产业链中最高的环节,比如我们使用的苹果手机,虽然是富士康生产的,但我们从来没有想到它是“中国制造”,这就是品牌的魅力所在。

从商业的角度来看,金融是产业链中最高的环节。无论是服装或服务业等快速发展的消费品,许多品牌都在北京设立了总部,赚钱后将其送往上海运营(金融中心)。

这就是中国区域经济格局的形成方式:

新疆-山东-江苏-浙江-广东-北京-上海。

其实质是:材料-加工-科技-品牌-金融。

这是一个过程,因此有时先天条件更容易确定一个地区的产业链地位,例如几乎所有的“资源密集地区”都在“经济萧条地区”。

例如,内蒙古、新疆和山西有许多优良的原材料、羊毛、矿产等自然资源。不管你的水产养殖和采矿技术有多极端,它总是处于“资源”的最低端。美国大萧条时期,农村比城市挨饿的人要多的多,就是这个道理,种地的不一定有粮吃。

事实上,江苏、浙江和广东往往是土地贫瘠的地区。他们只能通过从事商业活动来维持生计。

这就像一个生来就以“坐着享受自己的成就”为代价的人,往往“不想取得进步”。如果一个人生来就没有什么,他必然会有一种强烈的创造欲望。

产业链就是财富链,顶端的掠食者就那么几个,不说了。

有时候真的不是我们不够努力,而是你生下来就处于某个环节。你的环节定位既跟你的区域有关,也跟你的背景、环境、学识、能力有关。无论你在某个环节做到多么极致,永远还只能停留在这个环节。

人生逆袭的正确途径是提升自己的格局。当你在更高的层次上观察这些变化时,你会发现有更大的事情在等着你去做,你会从问题中跳出来看到问题。格局不仅能决定人的身高,还能改变人的位置。

中国楼市仍然充满机会,机会都隐藏着变化之中,比如说,2018年11月29日,中央点名了“12个中心城市+雄安新区+北京副中心”赋予引领区域协调发展的重任,这就相当于给出了一份贯穿中国未来30年的投资地图。