文 | 郑远涛

投稿邮箱 | [email protected]

彩虹旗成为性少数群体(LGBT)的象征,始自我出生前两年。旗帜设计者是美国旧金山同性恋艺术家吉尔伯特·贝克(Gilbert Baker),他是同志平权先锋哈维·米尔克的朋友。1978年6月25日,彩虹旗首度飞扬在旧金山同志骄傲大游行上,这天,米尔克以本地政治家身分第一次并最后一次参加了骄傲节。

我童年大概没有机会看见彩虹旗;生长在广州这样的大都市,连彩虹都少见。其实霓虹不一定要出现在天空上。记得幼时的夏天雨季,雨后初晴,踏着水靴踩过湿漉漉的沥青路,路面残留的汽油会使每个小水洼都出现一抹彩虹。家中的镜子、盛满水的杯子受阳光照射,也时常映出细细虹彩。它倏忽而来,倏忽而去,还没看够,已然隐没在纷纭天地中。

小时候,如果妈妈有工作上的应酬或者出差在外地,爸爸骑单车去幼儿园接我回家,路上常会问:“今晚我们吃西餐,好嘛?”今晚是他主厨。如果我答应,途中他会高高兴兴买一条咸方包。他的西餐,似乎永远总是咸方包,配上单面熟煎蛋、火腿肉做成三明治——是不是还会夹着切片生番茄?——另外炒个豆角或荷兰豆,很香,导致我童年以为“西餐”不外如此。暑假,往往是妈妈出差在外省组稿的时候,夏日炎炎,爸爸做午饭却爱煲生滚鱼片粥,粥里还会放切细的生菜叶。老宅窗外,阳光凶猛,淡紫色喇叭花和它的藤蔓一起披垂窗前,隔着绿纱窗吹进一丝软风,室内深红色大方砖地板上仿佛很有一点碧色的光影婆娑,我坐在那个大房间里,对着打开的折叠矮餐桌,地板上电饭煲翻滚着热米,面前放着生菜叶、带血半透明生鱼片……一种熟悉的童年味道,可以说是爸爸的味道。

1986年元旦,5岁多的郑远涛与将满39岁的母亲吴幼坚在家中,由46岁的父亲郑成波拍摄。

妈妈很少下厨,礼拜天偶尔会给我蒸个蛋糕,也是利用电饭煲。其实在我童年的大多数时光,我们不跟同宅的外公外婆分炊,有保姆做饭,口味接近客家——保姆的家乡菜。妈妈居家似乎永远在看稿、校对,给作者写信、给她不认识的人写退稿信。夜晚,我们一家三口共住的大房间里,我赖着不上床的时候,会看见床前落地灯下她低头读清样——有时只是低头打瞌睡,手已松开,纸张泻了一地。那时她一直清瘦,略显憔悴,有一次我外公疼惜地对她说:“给你一个星期不用工作,光睡觉,会长回一点儿肉的。”

她总把工作放第一,退休多年至今如故。爸爸退休后有多闲散,妈妈就有多勤奋。我大概有一半时间像她,另一半时间像他。大学毕业后我北漂七年,后来也几乎始终没有长久在她身边,只借着电话电邮经常联络。每次通话,妈妈一旦兴致勃勃详谈起最近办的活动、讲座和别人的故事,最后我总会忍不住带笑打断:“行了行了,这些知道啦。也说下我们自己呀。”

《彩虹》书里写到的人物童年片断,读来都有兴味。谁不怀恋无忧无虑的童年?只是“滴答滴答,光阴过隙/童年俄而成年,秒秒压逼/一丝一点想记忆/回头原来摇篮,悄悄褪色/骤尔来,没珍惜;骤尔回,未歇息”(林忆莲歌曲《枯荣》,乔星词)。

生命的奋斗不一定要你追我赶,非要论输赢,我们最后全都会输给时间;或者光明地看,我们终将超脱时间。我尚未自命中年,但理发师清楚这客人已经两鬓微霜;妈妈的眼神,也不知哪天开始好像已不复昨日灵动,目光多了几分迟滞,毕竟视力减退了——尽管她的步子始终轻捷又稳健。十几年来,多少曾经投身同志公益的人早已淡出,包括我自己。长江后浪推前浪,年龄的增长、时代的嬗变,自会给每个人带来心境的转换与新挑战的进逼,本也无可厚非。家母吴幼坚却以高中文化、退休老人之身,十几年如一日坚守公益的前阵,组织活动,接听热线,勤写博客微博,接待应答无数采访者,走进无数校园教室和社会大课堂演讲《爱是最美的彩虹》,在课堂上扬起彩虹双扇漫舞……事必躬亲,无惧谩骂,她的辛苦非常人能够体会,她从不懈怠的热情和理想也每每令我自愧弗如。“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。”做同志公益,名利不足论,有形无形的压力则从未减退。什么力量驱动着她?一种从人生经历中淬炼出来的责任感?不,是爱,是这个连结万物的纽带、人世间最普遍又最神秘的因子。多少父母的爱只给予亲生儿女,她的爱供给所有人;吴妈妈的爱像大海,她收获的回应、鼓动的勇气也像大海。我妒忌她,因为人人说我是“吴妈妈的儿子”,没有人说她是“郑远涛的妈妈”——不过我知道,这是她应得的。

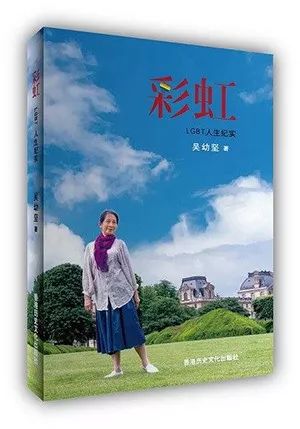

走过十几年公益之路,母亲写出这一部素材的组织有点笨拙,但内容厚重、感情真挚的书,记录她与LGBT个体生命最难以忘怀的相遇。《彩虹》所写大部分是吴幼坚亲身认识、多次会面的人(好几位我也见过),其余是她以电邮电话交流的朋友。她本行是编辑,人生阅历不浅,写作经验却有限,笔下题材既然每每涉及主人公横跨十廿年乃至几十年的生命历程,虽数易其稿,种种技巧不尽完美之处仍在所难免。这些故事据实写来,有时线条欠分明,描写乏诗意,惟愿读者和我一样感受到她那一份诚。纪实总会静静呈现一种独特启示,有些故事温暖人心,有些不乏深刻之笔,有些揭示的悲剧实在惊心动魄。生活是复杂的,常有人发现自己已不知不觉走入困局,受情境摆布;作者心怀悲悯,不作简单化的道德裁判。Comment vivre?“我”该如何度过一生?这既是我们天天面对的实际疑问,又是最深奥的、永无定论的哲学命题。但是每个真人、每件真事都是一面镜子,只要心诚,我们就能借鉴别人的生命历程看清自己,领悟何去何从。《彩虹》写到同志群体内自由与责任的冲突、个人梦想与家庭期望、社会现实的碰撞,写到沦为牺牲品的同志少年、“同妻”,沧海一粟,意味深长。

所以,请珍惜这本书吧。吴幼坚已71岁了,行于生命的黄昏,前面还能有多少个年头?我把《彩虹》看成她的礼物,她给国家的一件谦卑的礼物。国家由无数平凡的人交汇而成,所以,愿许多的“你”——无论你是同志、同志的亲友,还是偶然拿到这本书的路人甲——能够因本书而增长多一点包容的胸怀、理解的智慧、爱的勇气和仁慈。

2019年1月30日远涛离开广州飞旧金山前,与母亲在小区留影。

我在旧金山居住将满两年。这里曾经是嬉皮士放浪形骸、梦想世界大同的原乡,曾经是哈维·米尔克登高一呼、万众澎湃的城市。我很晚才意识到,投身同志解放事业的前度嬉皮士米尔克,最高公职仅为市政监察员,而且上任离遇刺身亡不足一年。但或许正因为英雄早夭的这种牺牲,才成就了他鼓舞全世界的传奇;反正,肯定是因为他,家母那次美国彩虹之旅才会首站来到旧金山。平常演讲,她喜欢引用米尔克一段面对同志们发出的呼吁:“……没有希望,少数族群就彻底输了。我知道,不能只靠希望,但是没有希望,生命将失去活着的意义。所以一定要给人们希望。你,你,还有你,一定要给人们希望。”

希望和乐观主义毫无关系。希望其实产生于非常黑暗的时刻。它好比黑暗中一束火焰;和对于前景的信心并不类似。(英国作家John Berger访谈)

米尔克故去数年,艾滋病开始肆虐旧金山、洛杉矶、纽约,夺走男同社群的大量精英;比我长一辈的朋友们身上,就发生过不止一个这样生离死别的爱情故事。其后旧金山仍遭受过其他天灾人祸的打击。如今,科技振兴使市面繁荣,但失衡的发展也带来住房危机,人文价值流失,一边是士绅化的街区,一边有人流落街头,许多几十年的老居民不堪物价高涨而迁出……可能哈维·米尔克也不再会认得这座城市了。但是你依然会从周围自信而有活力的微笑、陌生人的一句亲切关怀,或路人洒脱的肢体动作之间,感受到此地海纳百川的容量,我愿意相信,这是发源于1960年代民权运动及嬉皮士浪潮的余震。午前在自己的书桌上敲打此文,书桌位于五楼,楼宇是旧金山市郊高层公寓群里的一栋,如果你坐电梯直上天台,就能望见太平洋波光灿灿。日落区(the Sunset)每年总有一半日子天色阴沉、海雾涌动,但现在正逢一年之中最是天朗气清时。我没打算出门登高,只偶尔停下打字的手,稍一抬头,就能望见草坪上等候巴士的人,或荷背囊或揽滑板或拄拐杖,高矮胖瘦,男女老少,肤色发型服饰五花八门,多数站着,也有人席地而坐,皆轻松自在。这就是大熔炉美国……可是又如双重影像一般,我脑海中同时浮现市中心霓虹灯下三五成群的露宿者(当中不乏被逐出家门的LGBT青年),在拾荒、乞讨和麻醉品中过日辰,耳边似乎还回响着我们公寓的住户们上下电梯的絮絮闲谈,英语西班牙语印地语汉语法语俄语韩语……一座升升降降的巴别塔。这每一个人,他们从何处来,为何在此,将往何处去?——我呢?——你呢?

风不常向一定方向吹。我们生活中到处是“偶然”,生命中还有比理性更具势力的“情感”。一个人的一生可说即由偶然和情感乘除而来。你虽不迷信命运,新的偶然和情感,可将形成你明天的命运,决定他后天的命运。(沈从文《水云——我怎么创造故事,故事怎么创造我》)

沈从文用“乘除”而非“加减”来界定他的人生等式,可见他深知人性在不同机遇(“偶然”)下的勃发力或萎缩程度。健康的情感勃发是一种创造力,可最大程度地释放生命潜能;情感扭曲或压抑则会造成破坏,造成生命力的悲剧性萎缩——这一体两面的现象,便是《彩虹》隐括的主题。LGBT不是异类。当我们超越了欲、情不分的莽撞少年时代,渐渐懂爱以后,除了追求理性,都会渴望能够忠于情感,释放生命潜能,以便坦荡荡迎接偶然,实现命运。

即使在旧金山,骄傲游行也不过一年一日。彩虹倏忽而来,倏忽而去,还没看够,已然隐没在纷纭天地中。热舞和狂飙属于嘉年华,彩虹天毕竟难得,不过,虹彩“若是久长时,又岂在朝朝暮暮”?记得有位哲学家说过英雄是“想要做自己的人”;假使你如此,你无须成为米尔克,甚至无须成为吴幼坚,只要生命之虹恣意地闪耀过,便不枉此生。