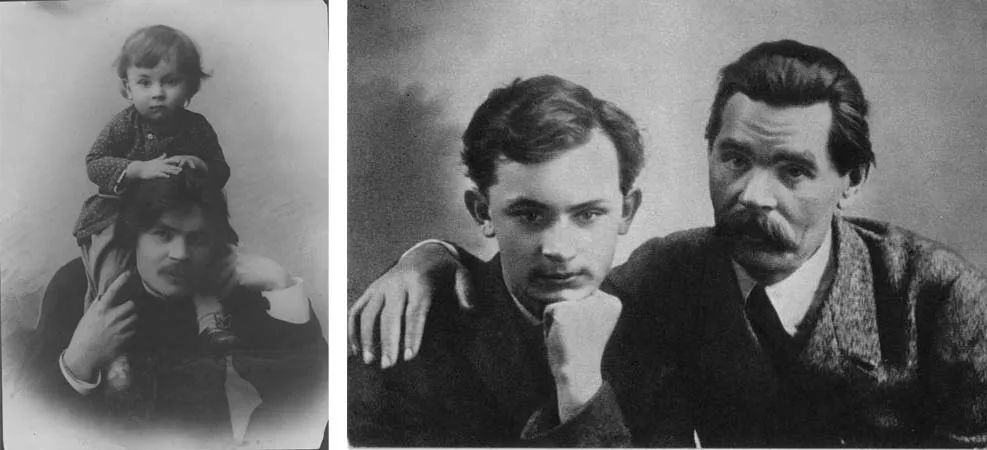

据说,高尔基曾在他和他的孩子的合影上题写了这样一句话——“高尔基和他的作品”。孩子是父母的作品,作品是作家的孩子。而这样的“创作生理学”仿佛成了一条艺术规律,在作家中广泛存在。

▲高尔基和他的儿子

别林斯基说得精彩:一篇新作品的胚胎是怎样会落到他的心上的,他怀着这“诗的思想”的种子,有如在母亲的子宫里怀着胎儿一样。

创作

过程和生育过程是相仿的

,它也不能没有痛苦,当然是精神的痛苦。

屠格涅夫讲得动人:

诗人应该在他的心里孕育他的作品,就像母亲在肚子里孕育孩子一样,他自己的血脉应该流注到他的作品里。

文学的家园由作家和作品组成,作家由作品组成,文学与语言的家园中,生机勃勃。可书里书外、古今中外,偏偏总有名人墨客、天才作家要将自己呕心沥血的创作投入熊熊大火,化作文化的历史殿堂中的一缕青烟——林黛玉焚稿断痴情,思特里克兰德与巨型壁画同归于“烬”(

《月

亮与六便士》,主人公人物原型为著名画家高更

);张爱玲留遗言“《小团圆》要销毁”,卡夫卡临终要求自己的朋友马克思·布罗德将自己没有出版的书稿全部付之一炬。这又是怎么回事?

被背叛的遗嘱

幸运的是, 布罗德选择了“背叛”遗嘱:卡夫卡将全部生命都奉献给了写作,而甚是敬佩、崇拜卡夫卡的布罗德怎么能忍心销毁卡夫卡的文稿?更何况,布罗德曾当面表示:“如果你真的要求我做这样的事,那么我现在就告诉你,我绝不会满足你的要求。”80年后,继承了张爱玲遗产管理权的宋以朗(张爱玲好友宋淇夫妇之子)同样选择了“背叛”。在调查了张与其父母互通的650封信后,宋以朗决定出版《小团圆》:在那封和遗嘱一起寄来的信中,张爱玲这样说,“《小团圆》要销毁,这些我未细想,改天再算。”

好险,好险,只差一点,我们就看不到《小团圆》了。

本书有多个版本,此选为综合信息后推荐

在作家自毁书稿的故事里,类似张爱玲和卡夫卡这样“被背叛的遗嘱”最令读者愉悦,读完那些“幸存”下来的作品,抚着胸脯道:“幸好没烧,幸好没烧。”

作家们本人是否同样庆幸,我们不得而知。但是,显然,没有一个作家历经千辛万苦创作出来的作品是为了销毁。博尔赫斯在《变形记》中的序言中写道:

维吉尔在临终前曾嘱托友人销毁其未完成的《埃涅阿斯纪》,该书不无神秘地以Fugit indignata sub umbras (他忿忿地前往冥府)终端,朋友们像后来马克思·布罗德那样,没有聪明。凡此两例,其实说明人民是尊重试着内心秘密的本意的。如果死者真的要销毁自己的作品,他本人就可办到;可他却委托别人去做,目的是摆脱责任,而不是要照办他的吩咐。另外,卡夫卡还本想写一部表现幸福祥和的作品,而不是他的率真坦诚启示他写出那类格调统一的梦魇。

本书有多个版本,此选为综合信息后推荐

然而,在为人熟知的自毁书稿的企图外,一定还有很多自毁书稿成功而终不为我们所知的例子,也一定还有很多作家将作品扼杀在萌芽中——就像陈寅恪,

泪眼已枯心已碎,莫将文字误他生。

没有撒旦可以帮忙复活那些文稿

在小说《大师与玛格丽特》中,大师将小说焚毁,后来手稿被撒旦复活。而在现实生活中,作者布尔加科夫也曾将这本小说焚毁,只不过作者自己又重新写出来,没有撒旦的帮忙。可在历史长河中消失的以上诗篇无法再次复活,没有任何人可以帮忙。

本书有多个版本,此选为综合信息后推荐

因张松一句“此书吾蜀中三尺小童亦能暗诵,何为新书?”,曹操认为其所著兵书《孟德新书》没有新意,下令烧毁。

对比陈寿所著《三国志》后,自视甚高的夏侯湛烧掉了自己所著的《魏书》书稿。

《酉阳杂俎》中记载,斗酒诗百篇的李白以《文选》为蓝本先后拟作反复了3次,烧了3次,只留下《拟恨赋》和《拟别赋》。

杜牧一生所写诗文足有千篇,而在离世前,他挑挑拣拣只留下二百多篇传世,其余全部化作了灰烬,幸而他的外甥裴延翰平时收藏了二百余篇,才使他的传世之作达到四五百十篇。

《唐才子传》中记载,唐诗人李贺临死前将自认为质量不高的诗文统统烧毁,使得后来想为他结集的人“每恨其傲忽,其文已焚之矣”,诗歌仅存“十之四五”。

而老舍毁掉的文稿没有人可以统计出来:其在给编辑部寄稿时,常常注上“如不适用,请代扔掉”的字样。

托尔斯泰将自己出版的第一部作品《抒情诗集》从书店全部抢购回来并付之一炬,只为他从这部书中看到了流行于当时社会上的颓废派的影子,看到了自己舞文弄墨的自负情绪。