古之儒者,立身行己,誦法先王,務以通經致用而已,無敢自命聖賢者。王通教授河汾,始摹擬尼山,遞相標榜,此亦世變之漸矣。

《舊唐書·隱逸傳》:「王績、字無功,絳州龍門人。兄通,字仲淹,隋大業中名儒,號文中子,自有傳。」此云「自有傳」,而實無之。《唐書·隱逸傳》,亦附見於〈王績傳〉云:「兄通,隋末大儒也。聚徒河汾間,倣古作《六經》,又爲《中說》以擬《論語》,不爲諸儒稱道,故書不顯。惟《中說》獨傳。」此亦載其行事,簡略甚矣。世傳通作《禮論》、《樂論》、《續書》、《續詩》、《玄經》、《贊易》,謂之《王氏六經》。《六經》早[原書此字為“旱”,應為訛字。]亡,惟《中說》猶存。論者於其人、其書、其學,多致疑議。如此一代大儒,何以史無其傳,一也;書中所稱朋友門人,皆隋唐之際將相名臣,何以無一人語及通名,二也;聚徒講學河汾,從之游者甚眾,何以無一人紹述其學,三也。有此三故,而尊信之者不多矣。顧摹擬尼山之語言以著書者,自揚雄始;摹擬尼山之事蹟以自飾者,則自通始;皆所謂食古不化也。學者於此,自可置而勿論耳。

迨托克托等修《宋史》,以道學、儒林分爲兩傳。而當時所謂道學者,又自分二派,筆舌交攻。自時厥後,天下惟朱、陸是争。門户別而朋黨起,恩讎報復,蔓延者垂數百年。明之末葉,其禍遂及於宗社。惟好名好勝之私心,不能自克,故相激而至是也。聖門設教之意,其果若是乎?

南宋朱熹、陸九淵同時講學,朱主敬,陸主靜;朱重在道問學,陸重在尊德性。明王守仁尊陸學,遂併稱陸王,以與程朱對壘。有明一代,王學爲盛。萬暦間無錫顧憲成與高攀龍重修宋楊時東林書院,講學其中,聲氣甚張。迨天啓五年十二月朔,魏忠賢發東林黨人榜,矯旨頒示天下,禁錮東林。生者削籍,死者追奪。一時黨禍大興,誅斥殆盡。崇禎初,忠賢伏誅,東林復盛。而閹黨餘孽未盡,水火交爭。彼此報復,糾紛不定,直至明亡而後已。明亡後,福王南渡。史可法〈請禁門戶疏〉云:「溯流窮源,固致恨於諸臣。諸臣誤國之事非一,而門戶二字,實爲禍首。從門戶生畛域,從畛域生恩怨,從恩怨生攻擊,而線索淵源之計愈巧,而君子小人之辨愈淆。先儒謂纖私繫胸,萬物倒置,所以《春秋》之始,首嚴朋黨之誅;而門戶之名,竟結燕都之局。」史氏此論,不啻痛哭流涕陳辭,而爲時固已晚矣。紀昀《閱微草堂筆記·姑妄聽之》有云:「道學與聖賢,各一事也。聖賢依於中庸,以實心厲實行,以實學求實用。道學則務語精微,先理氣,後彝倫;尊性命,薄事功;其用意已稍別。聖賢之於人,有是非心,無彼我心;有誘導心,無苛刻心。道學則各立門戶,不能不爭;既相爭,不能不巧詆以求勝。以是意見,生種種作用,遂不可盡令孔、孟見矣。」紀氏斯言,足以發明《四庫總目敘》之意也。

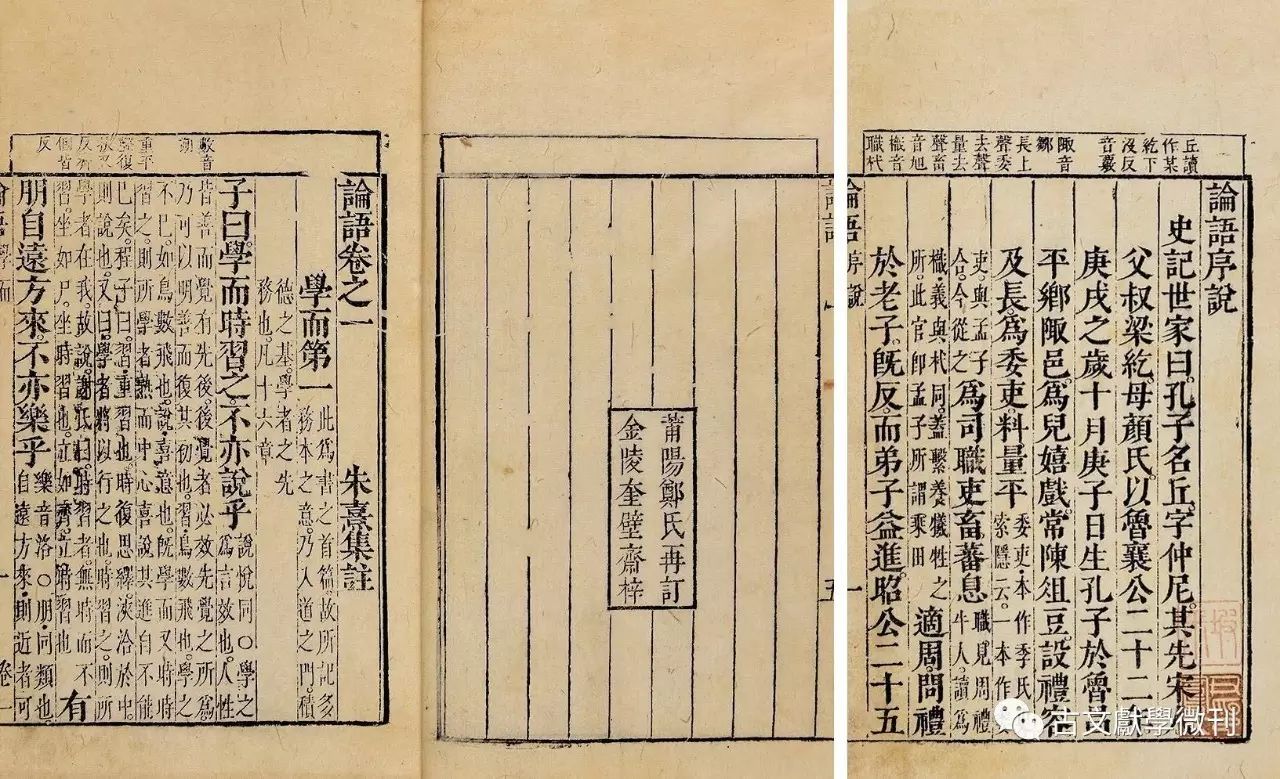

論語十卷,朱熹集註,明金陵鄭氏奎壁齋刊本

今所錄者,大旨以濂、洛、關、閩爲宗。而依附門牆,藉詞衛道者,則僅存其目。

濂、洛、關、閩,謂濂溪周敦頤,洛陽程顥、程頤,關中張載,閩中朱熹也。朱熹生於南宋,較周、張、二程所處之時爲最晚,服膺四先生之言爲最篤,觀其纂周、張、二程之精語以成《近思錄》而可知也。自今觀之,雖謂爲集周、張、二程理學之成,亦無不可。故但言尊朱,而周、張、二程之學,在其中矣。清初帝王尊崇朱學,自康熙始。昭槤《嘯亭雜錄》云:「仁皇夙好程朱,深明性理。雖宿儒耆學,莫能窺測。嘗出《理學眞僞論》,以試詞臣;又刊定《性理大全》、《朱子全書》等書。特命朱子昇祀十哲之列。故當時宋學昌明,世多醇儒,非後世所能及也。」朱子之配祀十哲,見康熙五十一年《東華錄》。上有好者,下必有甚焉者。於是終清之世,言理學者多尊朱。《四庫總目》儒家所錄,大旨以濂、洛、關、閩爲宗,亦上承朝廷之旨意,下應一時之風尙耳。

金谿、姚江之派,亦不廢所長。惟顯然以佛語解經者,則斥入雜家。

金谿、姚江,謂陸王也;陸九淵爲江西之金谿縣人,王守仁爲浙江之餘姚縣人,故以名焉。兩家論學之旨,雖與程、朱不同,而義各有當,不容全黜。《四庫總目》不廢所長,所以協其平也。其以佛語解經者,如唐羅隱撰《兩同書》二卷,南唐譚峭撰《化書》六卷,宋晁迥撰《昭德新編》三卷,明高拱撰《本語》六卷,皆出入於黃老,或參以佛氏,而附合於儒言,《四庫總目》則悉著錄於雜家焉。