嘿,你好奇心是不是掉了?

来,捞一把自救。

今天给大家推荐的是我的好朋友

【好奇心实验室】

(ID:feizhengchang123)

今天的文章和“恐怖片”有关,

胆小的不要晚上一个人看哦~

有时候,你会在他人的谈话中,在周围的氛围中,在侍者的往来中,突然感到周遭的一切如此熟悉。

哪怕谈话者的语调,你都感到很异样。

感到周围的情景似曾相识——这就像耳鸣,来的时候没有任何预兆,而且整个过程只有你自己知晓。

在法语里,这种感觉被称作Déjà Vu,以来满足法国人“这个妹妹我曾见过的”的日常搭讪需要(我猜的),在东亚,这被称为“既视感”。

从古代神婆的“这就是预言”,再到狄更斯的小说,再到21世纪楼宇间的白领,大多数人可能都会宣称,自己经历过“似曾相识”。年轻人甚至一年会经历两三次类似情景。

那么人们都是怎么理解似曾相识的?

让荣格跳大神

古代人民和现代普罗大众,更愿意相信这是一种预言能力。

也就是说之所以会感到周围的环境异常熟悉,是因为曾经在脑海中“预演过”,这些人甚至会说自己连接下来谁谁谁要说啥都知道。

“预言”这一母题,现代物理学如何解释,的确令人着迷。

但鉴于全人类中可能有三分之二的人口都经历过似曾相识,要是这么多人都具备大预言家的天赋,而且还都预言成功了,那也太不给“预言”这一神级能力面子了吧?

有转世概念的民族,有时候也会说这是来源于前世的记忆。不过这没法解释现代人,尤其是现代中国人的类似记忆是咋来的。

俺们发展日新月异,今天你在金拱门啃鸡腿,你的前世估计天天在那躲鬼子,怎么和他“似曾相识”?

为什么对这些非科学的解释讲这么多?因为对“似曾相识”的理解,一直都有点“非科学”的味道。

100年前,弗洛伊德和他哥去雅典玩,在雅典卫城这一著名景点闲逛时,他感到自己似乎来过这。过了30多年,他还是忘不了这种诡异的熟悉。

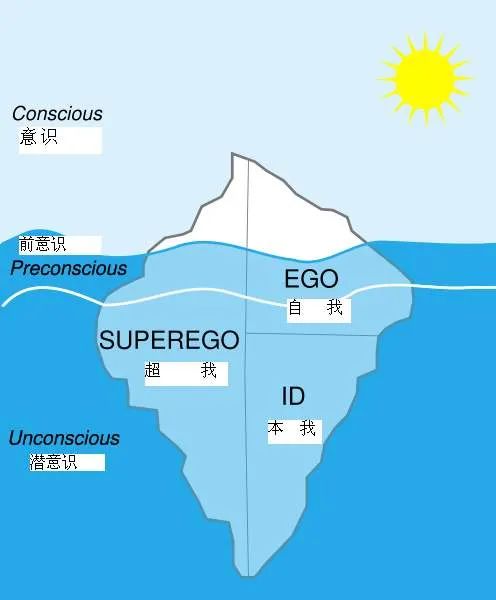

于是他冥思苦想后得出结论,这是本我想要冲破自我的防御,却被挡回去了。

“本我”是最深层的欲望,而“自我”是我们的意识层面,是道德与克制的表层。

弗洛伊德认为,因为周围的环境存在一些符合本我的东西,这些潜意识的幻想让本我想要冲破束缚。

不过它没能成功,又被理智的自我挡回到潜意识的黑暗中了,只留下一丝似曾相识的震荡。

同时期的荣格去了非洲玩。与弗洛伊德只感觉卫城诡异不同,他在游玩的整个旅途中,都觉得周遭的一切亲切熟悉。看到路旁的小黑感觉和回家一样。

荣格说,这就是“来自久远的已知”,他回到了几千年前的故乡。“似曾相识”证明了人类集体记忆的存在,承袭自过去的记忆碎片会随着血脉将人们相连。

这位老哥的说法让我想到了《进击的巨人》,总之实在是太奇怪了……

从单词没记熟到一见钟情

现代科学对似曾相识的解释很多,不过都跳脱不出人记忆出现错乱。

我在很久以前就看到一种说法,说感到眼前的事物特别熟悉,其实是人脑将记忆放错了位置,将“以前经历过”和“正在经历中”两个区域的记忆搞混了。

其他的说法很多,相关领域的学者发表关于“似曾相识”的各种论文,反正不外乎海马体等脑区自己闹毛病。

不过另一种关于似曾相识的解释,或许更具有启发性。

我们的记忆细分一下,其实分为两种。一种是“回忆”,一种是“熟悉”。

“回忆”是指你确实知道自己经历过什么。就像背单词的时候,对于一个单词,你知晓它的读音、汉语意思与用法。

“熟悉”就是你对一个事物或者一个人,感到亲切,但不知道这种亲切的来源。

就像背单词的时候,你觉得一个单词面熟,但是完全不知道是啥意思。

后面这一种情况,一般来说是在阅读的时候反复碰到一个单词,或者曾经专门背过但忘了。

生活中的情景也是如此。你可能并不认识你的邻居,但偶然在菜市场碰到,你可能会觉得他很眼熟。

但你并不能想起来,这是因为整整一周,你和他每天8点半乘坐同一个电梯。

这就是“熟悉”,这就是“似曾相识”。

你读过的书,去过的餐厅,看过的电影,都会在脑中留下

无意识的碎片

,它们都会储存在你的记忆中。不过整个过程你都无法意识到。

当身处于类似场景时,你的大脑也会偶尔开始自动匹配,就像在嘈杂的酒馆中,辨认出那个呼唤你姓名的声音一样。

你会将身边发生的事情、将头脑中的幻想与记忆联结在一起,从而感到:这一切,我都经历过。

这也许能够解释为什么“似曾相识”出现的场景,都如此日常而平凡。

如果它真的与某种重要的集体记忆或者什么预言有关,那它应该发生在人生的关键节点或者忽然遭遇的重大事件上。

如果它真的是大脑这里或那里的短路,它就不应该如此频繁地发生在“听对方谈话”这个情景里,而是会平铺于我们的生活历程中。

比如在上厕所脚麻的时候感到似曾相识,在挤地铁的时候感到似曾相识,在被老妈或伴侣唠叨的时候感到似曾相识……

(不过用脑科学解释“似曾相识”,有的说法确有可取之处,这里仅是简单说下我的看法。)

弗洛伊德与荣格的时代,摄影技术早已成熟,作为当时的高级知识分子,他们对于雅典卫城与非洲,想必也读过相当多的东西。但他们又不像今天的人,每天都在被山美水美人更美之类的旅游宣传轰炸。

这也许就是到达目的地后,他们产生似曾相识之感的原因吧。熟不到能够准确“回忆”的程度:“这凤凰古城与丽江有什么区别?”,又不至全然陌生,而恰巧处于“熟悉”的记忆边界。

似曾相识,似乎也可以完美地解释“一见钟情”。

写这篇文章的时候心情很不好,因为我愈发地确信,在大一认识的那个女孩,我对她就是一见钟情。可是我却选择了自我逃避。

彼时我以为我的人生一派阳光灿烂,等待我的是尚待开启的黄金时代,我定会在未来收获一段比这更珍贵纯粹的感情。可是并没有。

但我也因为经历过,所以我确实知道一见钟情的存在。

那就是,第一次见到TA,你就知道他身上的某些特质与你预期的相符。你

曾见到读到的一切

,都仿佛阳光般汇聚到他的身上。

你感到他无比

熟悉

,仿佛

前世

相识,仿佛

海马体倒错

,仿佛

久远记忆中

的玩伴,仿佛曾准确

预言

过这次相逢,仿佛承袭自

意识最深处

的渴望。

这就是一见钟情。

要关注请扫

好奇心实验室

(ID:

feizhengchang123

)