本推文来源:

地表生态过程智能计算团队

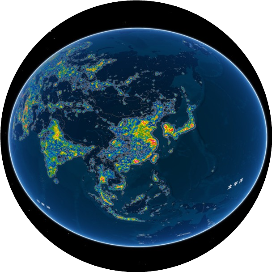

人类活动以前所未有的规模影响着地球系统,造成了不可逆转的退化。联合国可持续发展目标(SDGs)为可持续发展提供了一个综合的全球行动计划。然而,如何在社会环境的限制下制定可行的战略来实现区域可持续发展,仍然是一个巨大的挑战。在此,我们提出了一个将安全和公正的操作空间(SJOS)与可持续发展目标相结合的框架,以评估区域可持续性以及环境绩效与人类福祉之间的跨尺度互动。尽管从 2000 年到 2018 年,中国尚未完全实现可持续发展,但大多数省份都取得了显著改善。我们的分析进一步划分了四种发展模式(即耦合发达模式、耦合欠发达模式、非耦合欠发达模式以及耦合欠发达模式),并为每种模式制定了向可持续发展过渡的针对性战略和路径。我们的可操作框架广泛适用于其他地区或国家,以实现可持续发展。

可持续发展目标(SDGs)为可持续发展提供了一个更具综合性和包容性的解决方 案,实现了从概念性议程到可衡量标准和可操作变革的范式转变。然而,可持续发展目标进展情况的可持续性评估、政策跟踪和监测工作仍面临挑战,其实施往往是零散、孤立和不一致的。在一些更糟糕的情况下,即使实现了可持续发展目标,环境也可能进一步恶化。因此,迫切需要了解如何量化和评估实现可持续发展目标的进展情况,以便为可操作的政策

和可持续发展战略提供依据。

这凸显了制定稳健、准确和全面的评估框架来指导可持续发展的科学和实际需要。该框架应

确定目标社会生态系统的实际表现与相应的可持续发展标准之间的差距。这些标准可以由政策目标规定,也可以从已确定的能力阈值(包括环境极限和社会阈值)中得出。为此,提出了一系列可持续性标准概念,如增长极限 、最低安全标准、预防原则和可容忍窗口。行星边界(PB)框架是一个新兴概念,它借鉴并丰富了之前的可持续性标准。其主要进步在于,行星边界框架关注地球系统的生物物理过程,这些过程决定了地球的自我调节能力。PB 框架提出了人为占用地球提供能力的数量限制,并为人类划定了一个安全的操作空间。如果超出 PB 限制,突然或不可逆转的环境变化将对人类社会造成有害甚至灾难性的影响。为了考虑社会经济因素,人们提出了安全和公正操作空间(SJOS)框架,该框架进一步将 PB(即生物物理极限)与社会基础(即人类基本需求)相结合,以评估社会生态系统的可持续性标准。

因此,为了在可持续性评估中解释时空动态以及环境绩效与人类福祉目标之间的复杂相互作用,我们在 SJOS 分析框架中引入了创新的“耦合协调度”(CCD),这个概念最初源自物理学。“耦合”是指两个或多个系统以各种方式紧密交互的现象。“协调”反映了子系统之间的连贯程度,以及系统倾向于朝着所需顺序移动的程度。因此,CCD 是衡量相互作用子系统之间协同作用的指标,它决定了综合社会生态系统从无序到有序的轨迹。例如,CCD 为反映了完美相干性的发展,即所有子系统都是协同的。这个概念已被广泛采用来衡量两个或多个(子)系统之间的相互作用,特别是与环境和经济维度之间的冲突有关,例如城市化和生态环境之间的冲突、经济发展与生态环境、生态系统服务和城市发展。它还可用于评估和比较政策干预(例如公共投资和监管)的紧急或系统级结果。

行星边界(PB)分析框架:

将四个地球边界(气候变化、生物地球化学流动、淡水利用、土地系统变化)缩小到人均当量,参考了 Dao 等人修订的方法。为生物地球化学流(氮和磷循环)定义了两个 PB,因此考虑了五个环境指标。然后将人均环境限制与相应的环境足迹(碳足迹、氮足迹、磷足迹、蓝水足迹和土地足迹)进行比较。环境绩效是一个定量分数,计算方法是足迹超过限制的比率。环境绩效分为三类:安全、增加风险和高风险。

耦合协调度模型:

参考物理学中协调类型的划分,耦合协调度分类标准,对环境和社会绩效的耦合类型进行划分。通过比较环境绩效与人类福祉,将耦合协调度进一步分为环境发展滞后型、社会发展滞后型、环境-社会同步型3种类型。不同的值范围代表环境和社会经济方面之间的不同相关性(表 S5)。

提升回归树方法:

为了理解耦合协调度的时空变化机制,采用提升回归树方法分析驱动因素对耦合协调度时空

变化的相对贡献。提升回归树方法是一种从传统分类和回归树扩展而来的机器学习技术,它结合了回归树的算法,这些算法使用递归二进制拆分来使简单的模型适合每个结果,而提升则使用迭代方法逐渐添加树以开发最终模型。与常用的多元线性逐步回归相比,BRT 方法可以拟合复杂的非线性关系并自动处理预测变量之间的交互效应。

基于 SJOS 的可持续发展绩效评估:

对于环境绩效,在全球和国家范围内,五个环境边界中的三个(气候变化、磷和氮循环)已严重超值,被视为高风险状态。而其他两个过程(土地系统变化和淡水利用)仍然保持在边界内,被视为安全状态。总体而言,中国在环境方面的表现比全球水平差,除了土地系统的变化。特别是,中国的气候变化、磷和氮循环分别超过了它们的界限 3.86、9.92 和 3.68 倍。

水文地貌压力对湖泊生态状况的影响:

各省的环境绩效存在很大的空间异质性。在省级尺度(图 .4a),中国大多数省份都明显超过人均值,资源利用率高于环境限制水平。其中,最具挑战性的边界是气候变化:边界内没有省份。此外,大多数省份也超过了氮和磷循环的界限。位于土地系统变化、氮和磷循环人均边界内的省份百分比分别为 36.7%、6.7% 和 6.7%。虽然淡水使用的情况要好得多,但 80% 的省份保持在限制范围内。我们发现,没有一个省份同时在所有生物物理边界内运作。我们的分析揭示了遵守的界限数量存在显着差异,从 0 到 4 不等。

在分析了环境绩效的空间分布之后,我们接下来研究了 2000 年至 2018 年的时间演变。在全国范围内,中国的所有环境足迹在 2000 年至 2018 年期间都有所增加,远离了 SJOS(表 S13)。总体而言,随着时间的推移,各省的环境压力呈增加趋势。具体来说,CO2除北京外,所有省份的排放量都显著增加。随着时间的推移,70%、73%、70% 和 73% 的省份的蓝水足迹、土地足迹、氮足迹和磷足迹分别有所增加。值得注意的是,环境足迹的减少主要位于中国东部省份,如京津冀和东部沿海地区。

相对于环境限值(即缩小的 PBs)的环境绩效在不同指标之间差异很大。差异取决于环境指标的类型,例如基于资源的指标(例如,淡水利用、土地系统变化)与基于污染的指标(例如,气候变化、生物地球化学流动)。这表明,考虑到其重要性和特点,需要为每个 PB 制定适当的政策。

为了量化人类福祉作为社会基础的代理,我们选择了遵循 SDGs 和 SJOS 框架的 10 个社会方面。对于每个方面,我们选择了相应的社会指标,并根据可持续发展目标的具体目标确定了阈值(图 D)。4b 和图 .5b). 人类福祉可以通过实际社会指标与社会阈值的比率来衡量。

对于中国人类福祉的空间模式,结果相当复杂。在省级尺度(图 .4b) 中,中国各省份在粮食安全、能源和就业方面总体表现良好,所有省份均达到了阈值。近 1/3 的省份达到了家庭收入门槛。实现教育、医疗保健、社会公平、水和卫生基础的省份数量分别为 26.7%、6.7%、10%、13.3% 和 3.3%。相比之下,各省在性别平等方面表现不佳,没有省份达到这一门槛。值得注意的是,没有一个省份达到所有 10 个社会阈值。各省覆盖的社会基金会数量从 2 个到 9 个不等(即上海)。

对于社会绩效的时间变化,从 2000 年到 2018 年,中国人类福祉总体上有所改善,各个方面都有所发展(表 S14)。在省级尺度(图 .5b),2000 年至 2018 年期间,所有省份的 10 项社会指标中有 5 项有所提高(即水、卫生、医疗保健、教育和性别平等)。此外,大多数省份的收入和能源都有所增加,除了那些没有变化趋势的省份。除天津、黑龙江和广东外,90% 的省份都提高了粮食安全。除山西和山东外,93% 的省份的就业岗位都有所增加。相比之下,73% 的省份的社会公平性下降。增加的变化主要分布在西部省份。

总体而言,我们的结果揭示了可持续性绩效的显着空间异质性和时间动态,这些都依赖于特定的指标。这些结果表明,在试图衡量可持续性的进展时,仅监测环境或社会绩效可能不够。