如果要盘点2019年出彩出名的幸运儿,相信「

情商

」会是一个很好的关键词:

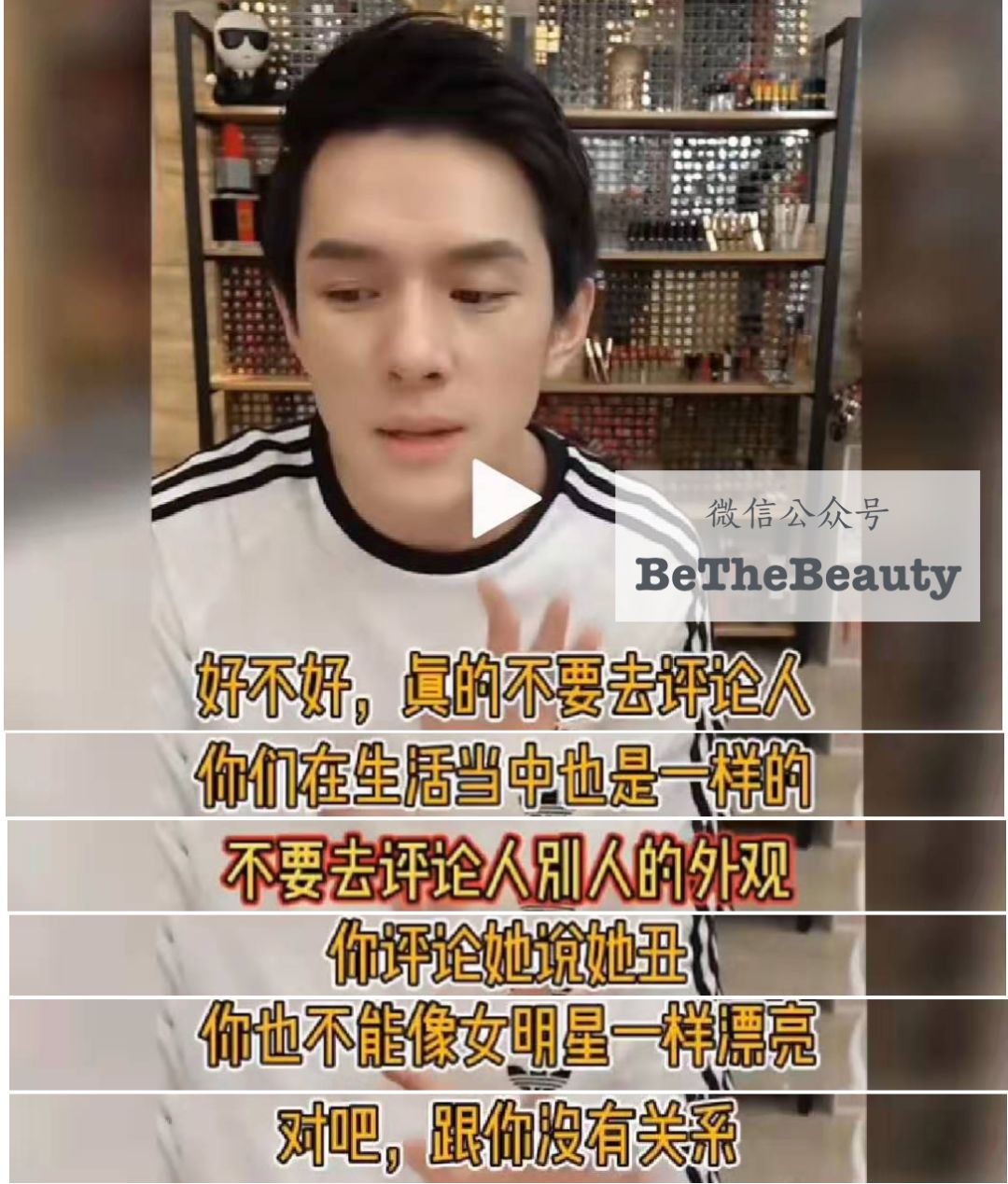

李佳琦

能吸粉无数,可不止是凭一句「OMG」,平时直播里的细节也无处不在体现了他的

高情商

。

这几天的

吴磊

,也凭温柔回应男粉丝描述自己「性取向不太对」,很是拉了一波好感:

相对的,前几年热度很高的几位,今年倒是有翻车,业务能力是一方面,但

情商翻车

也是重要原因。

前有

黄晓明

「不要你觉得,我要我觉得」,霸道总裁过了头,让大家代入了自己那个什么都不懂还

喜欢瞎指挥

的老板:

再有

杨烁

这几天,对孩子不仅严厉,而且是

不必要的严厉

,不仅让群众回想起很多自身的黑暗童年记忆,也让他自己在「油腻」之后又添一个新黑点:

每当有「情商建功」或「情商翻车」事件,大家都能意识到

情商的重要性

。有时候,甚至比长得好看和业务优秀还重要——

但,从根本来说,情商是个

太宏大

的命题,虽然大家之前也投票让我写相关,但一直没有太好的切入:

而最近突然有灵感:很多「低情商」的表述方式,说到底,其实都是

思维模式

出了岔子。

要

提升情商和沟通效率

,让自己

魅力最大化

,新年顺顺顺,其实最好从思维到表述,更新我们的观念和习惯

——

家长和老师却往往会说,「

考不好就是因为你不用功

」,即使用功了,也肯定是「

还是不够用功

,所以考不好」。

工作时期,认真谨慎提心吊胆地完成了一份工作,最后出了点小差错,本身就很内疚。

结果同事或上司却点评说,这点简单的事都会错,「你这个人就是

毫无责任心

」。

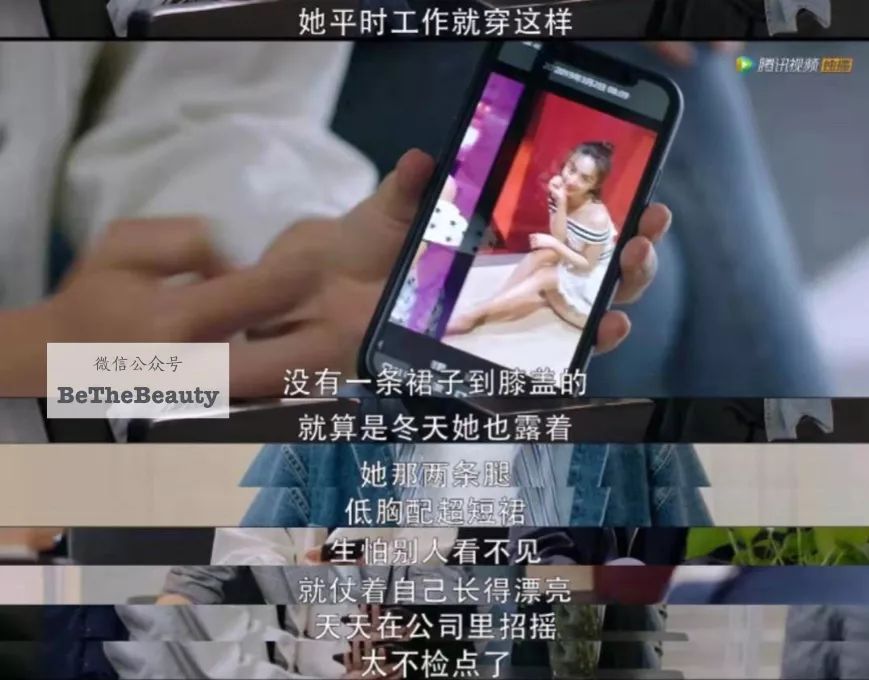

再比如,穿新买的衣服跟朋友出去,后来合照效果突出,就被其中的朋友在

背后传闲话

:

「她啊,就是

心机很重

,老是要出风头!穿那么花红柳绿的给谁看?」

▲如果自己看不开,这种背后说自己坏话的人,还真的挺让人苦恼

原因很好理解,明明其实

只是「事」出了问题

,如考得不好、粗心犯错、穿得突出……

但有些人,总是能

把一件事放到极大,甚至因为「事」,对整个「人」进行否定。

「

你

就是没有责任心

!这点简单的事情也会弄错!」

「这个地方弄错了。这里不难,如果弄错的话,会

给人没有责任心的感觉

。」

从内容来说,两句话几乎完全一致。但从

观感

来说,感觉大不一样。

用最简单的话说,前者是针对「人」进行的批评,而后者则更接近「

就事论事

」,给人的感觉就好很多。

在原始社会,如果你分不清谁是朋友谁是敌人,那么你很可能就会成为人家桌上的烤肉,对攻击性敏感几乎是

本能

。

也因此,一旦我们感受到对方对我们这个「人」有攻击性,那么对方说得有没有道理不再重要,我们的本能会让我们进入「

防御

」甚至「

回击

」状态。

一定程度上,「

对人不对事

」可能是最

日常普遍的低情商沟通方式

了。但它的表现形式,还不止以上几种。

有些时候,即使我们

形式上「对事不对人」

,但依然会给人很强烈地「

被针对

」「

被攻击

」感。

虽然你我性格可能略有不同,但相信收到这样的评价,我们应该都难免觉得不爽——为什么呢?看上去确实是就事论事啊!

「就事论事」不仅是一种看问题的角度、一种表达方式,更重要的是,它背后是一套

以客观事实与逻辑为基础的思维方式

。

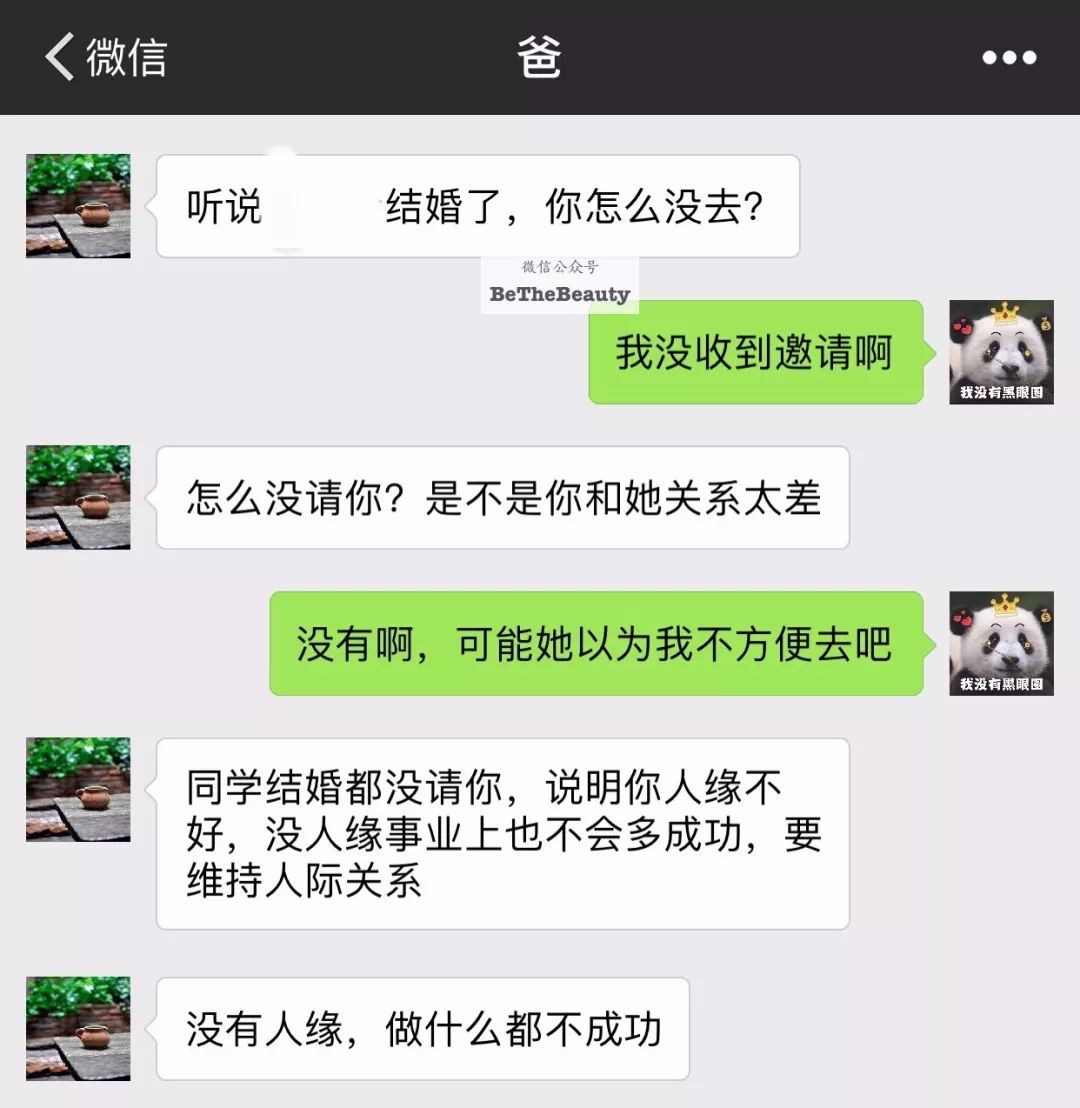

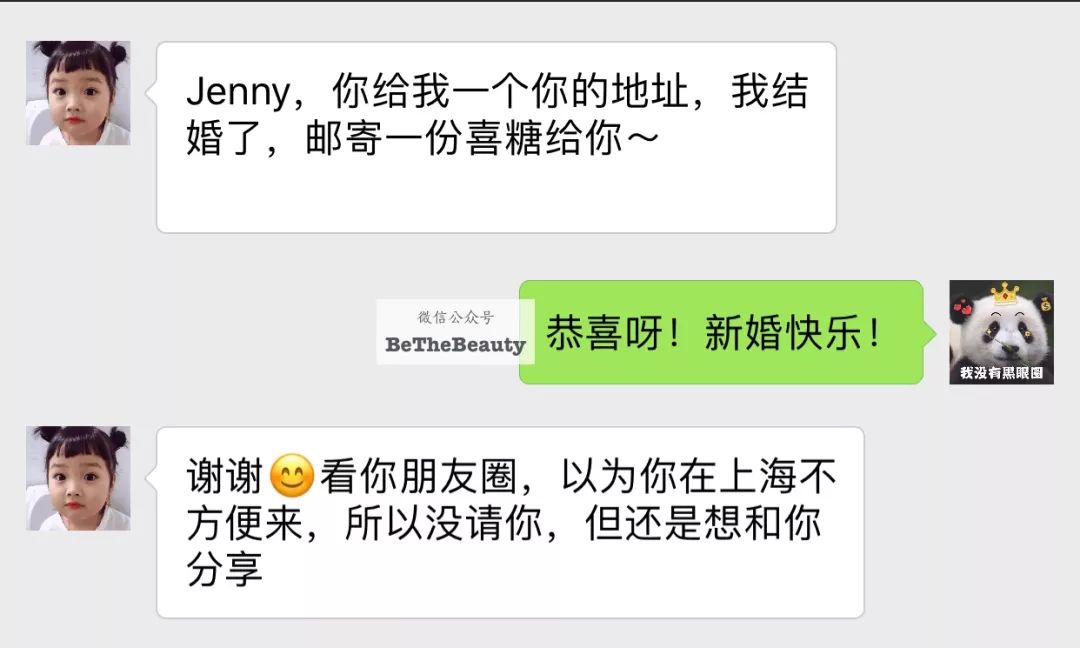

以上面的评价为例,我同学结婚没叫我,

原因

可能有很多:

以为我不在当地、只请了近亲属、因为我当时没经济来源怕给我添负担……都有可能。

简而言之,从

事实、逻辑、客观

的角度,「我同学结婚没叫我去」并不能说明「我人缘不好」。

类似的,即使我跟她关系比我想象得差,也并不代表我整体人缘不行,即使我整体人缘不行,也不代表我事业就一定失败……

如果真的以「就事论事」的态度,就会发现以上论述满是

逻辑漏洞

,根本站不住脚。

▲「可能」和「一定」是两回事,把推测当做事实,也是基本沟通错误

而如果对方的建议充满逻辑漏洞,我们很容易解读成「事没问题,是他

对我这个人有意见

」,或者,用更简单的话说,「就是在

找茬

」——

站在「提意见方」的角度,有人并不是没事找事,只是没有办法有逻辑有证据地说出自己的观点。

但就因为他们表述能力不行,他们的反馈往往被认为是

无价值、错误

甚至是

恶意

的,经常得到

负面效果

。

▲如果你提意见总是被顶回来,估计看到这,会像膝盖中了一枪

而站在「被提意见方」的角度,由于对方有巨大的逻辑漏洞,很容易被认定「

没有理据

」,但也因此,我们很容易

轻视

对方意见中

其他有价值的部分

。

但他也表达了一种关心,担心我过于宅不交际,会影响社交能力,继而影响事业——这种担心当然也

并非全然多余

。

总结一下,因为人本能上

对攻击性敏感

,一旦我们的思维模式或表述习惯,让人觉得我们在「针对他」,就很容易激起对方反感、引起对抗,从而让我们自己诸事不顺。

相对的,情商高的人,往往更会化解这种可能的「负面情绪」,尽量「

对事不对人

」,让建议

有理有据更有说服力

,也往往会

温和化表达

。

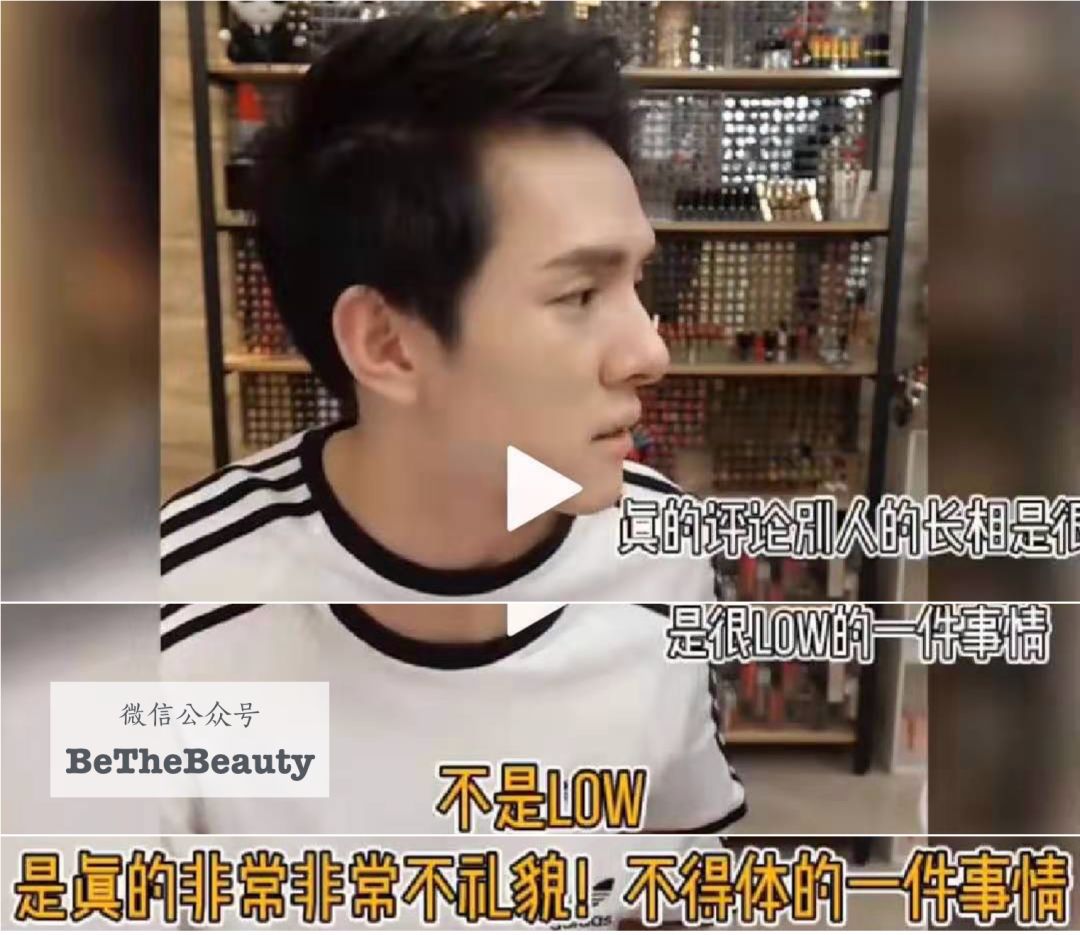

比如前面说过的李佳琦,不仅表述的时候,语句是「这种行为不好」而非「你这个人怎么这样」……

相比于小助理说「这种行为很low」,他还

进一步优化

了表达:

▲这样说,就更温和更不容易引起攻击

看到这,相信你会同意,就事论事不仅是一种意识、一种表达习惯,其实背后也是一种

思维方式

。

因此,简单地意识到要「对事不对人」往往是不够的,要更好地调节,最好先更好地

了解我们自己

——

可以说,我们「对人不对事」的态度,往往是

基于本能

,又经环境影响,再经经历强化的。

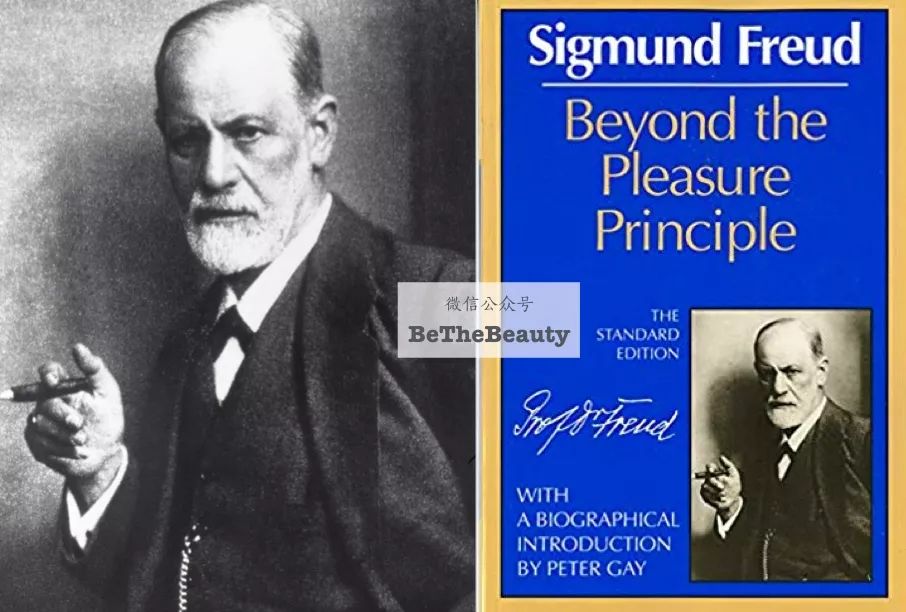

首先,就弗洛伊德的观点,我们本能上就

具有攻击性

——

资源匮乏时,我们需要借助攻击性才能掠夺生存资源,从而

存活

,因而人从祖先处就继承了「杀手本能」。

虽然对「攻击本能」的存在有争议,但人类的另一本能偏好,基本是无异议的——

懒

。

很多人可能没有意识到,「

对人不对事

」或者说「

贴标签

」是一种很「

偷懒

」的解决方式:

要全面认识一个人,太复杂太艰难。但如果把他

简单粗暴地认定

为「没责任心」,我就

降低

了自己

分析整理的负担

,不需要考虑全局,只需要抓住一点然后放大就是了。

▲你老板很多时候没办法了解那么多,所以往往会抓着一点放大

而这种偷懒的判断方法,之所以极受欢迎,不仅因为它符合我们偷懒的本性,也因为它

掩盖了我们能力与努力的不足

。

比如前文说的例子:小孩学习不好,就被说「不够用功」。

事实上,小孩为什么学习不好,可能是学习习惯不好、学习方法不对、某个知识点没有弄清楚……

要弄清楚是哪里出了问题,要仔细观察、认真分析、不断试错,需要

付出大量的精力

,也需要本身有

足够的经验和智慧

。

比起仔细观察认真分析,反复试错解决方案,

简单粗暴

地归因为「不够努力」,不仅更省力,而且把责任都摊在了小孩身上——心安理得的

偷懒

!

再比如,当你

认定

一个人是「绿茶」

(姑且不讨论你的评价对不对)

时,即使她身上有你可以

学习的优点

,你也往往会告诉自己,有什么好学的,她就是个绿茶,我才不要当绿茶呢!

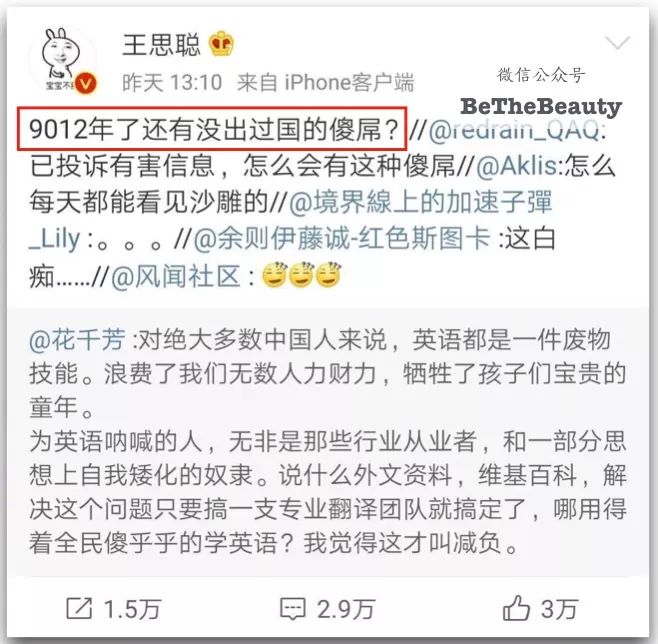

当一方无法

有理有据地表述观点

时,「人身攻击」就成了一个简单快捷的方法。

你这个人不行,所以你说的什么都自然是错的,我根本不需要拿

事实和逻辑

去分析论证。

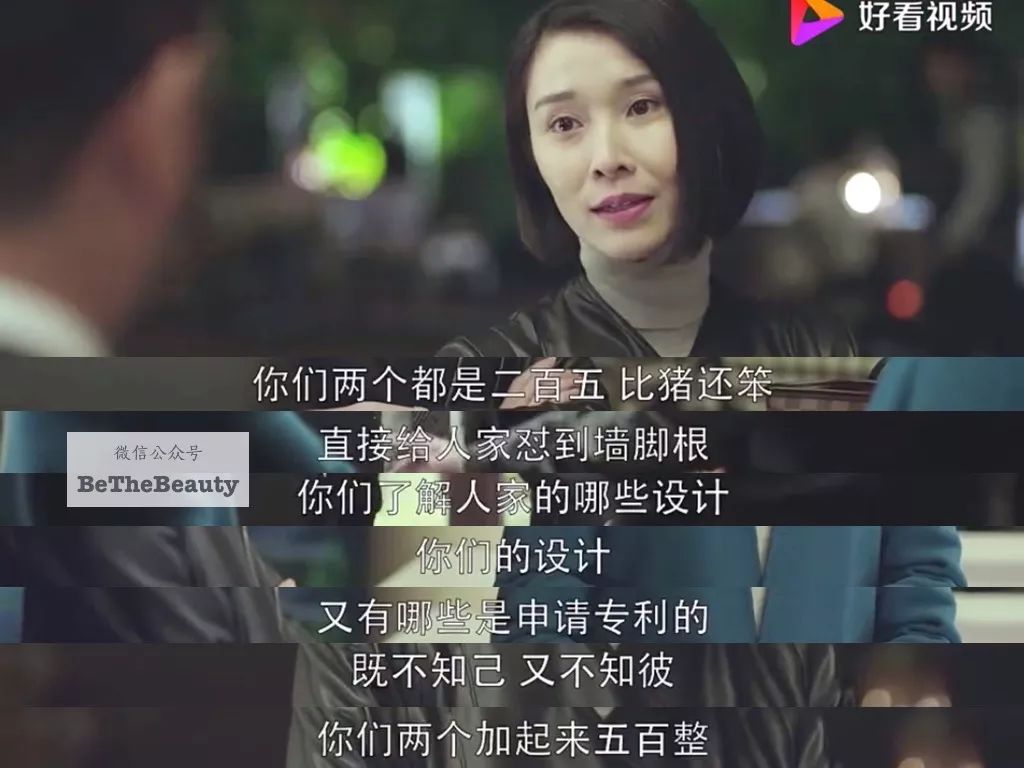

▲王思聪之前怼「学英语无用论」,就从人身攻击着手,结果导致大规模反弹

而让我们常常「对人不对事」的,还不止「攻击本能」和「偷懒本能」——

很遗憾地说,我们其实生活在一个颇为「对人不对事」的

年代

。

打开电视,

明星

的一举一动都被放大,他们被解读出无数种或明或暗的性格特质,经常因为一个不慎之举,人格就被

整个否定

。

▲比如不慎走光经常被解读成有意露肉,进而解读成人格爱秀没底线

离开电视网络,日常交往中,我们也往往喜欢上升到「

人

」的高度:

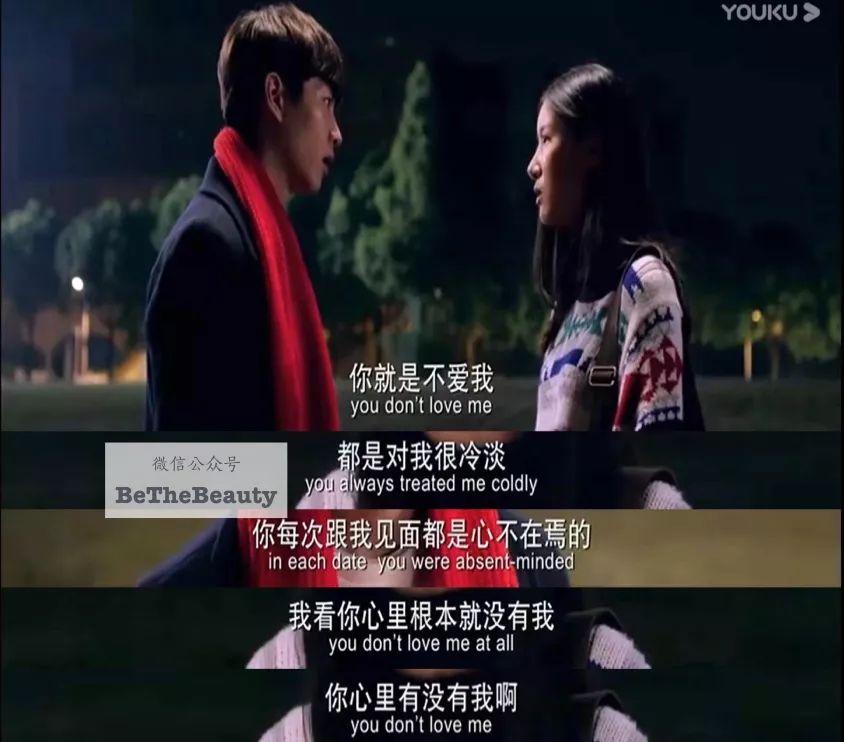

比如,朋友或另一半忘记了重要约定,其实本身是一件「事」。

但当我们表示愤怒时,极少有人会说「你忘记了重要的事,这让我觉得被忽视不被关心」,而往往会用「

你就是不关心我、不爱我

」来指责。

▲情侣吵架的起因是事,但往往会迅速转移到「爱不爱我」这个大命题上

而

充满压力的生活节奏

,也往往会让我们更有攻击性。

根据科学研究,挫折感会增加人的攻击倾向。而我们往往会克制直接的报复,而把

敌意指向一些安全的目标

。

最常见的例子,是很多家长在公司受到挫折,回家后跟

家人发泄

——

根据Bandura的研究,父母吼孩子不仅会降低孩子的

自制力

,还会让他们有

攻击性

。

考虑到我们这代人的生长环境,没被爸妈吼过的应该是凤毛麟角——无形中影响我们的行为模式。

无论是「对人」还是「对事」,无论是简单粗暴还是有理有据,其实都可以理解为一种为

达到自己目的的策略

。

指责另一半「就是不爱我」继而收到一大堆礼物的人,很难觉察到这种指责有什么问题——

为什么要就事论事和平讨论呢?又不会给自己带来礼物!

但,如果从发展感情的角度,这种「

对人

」式的指责,其实很难达到沟通目的,甚至会

激化矛盾

。

我看的另一篇论文,对女大学生和

亲密伴侣

做了实验,让她们在阐述生气时,使用以下两组

不同的表达方式

:

不难理解,

比起「我感觉焦虑」,「你让我感觉焦虑」被证实更让人厌恶、更容易激起对立和对立行为、更不太可能引起和解。

当我们说「我感到焦虑」时,更多在描述一件「

事

」。与之对应的后续沟通,也往往围绕着

「为何感到焦虑」「如何缓解心情」

等

积极

方面。

而如果我们说「你让我感到焦虑」,虽然看似一下找到了问题源头,也

甩清了责任

……

但事实上,由于对方很少会甘心承认是自己的责任导致了你的焦虑,只要你做出这样的指责,你们的

下一步争论焦点

,往往就转变成「到底是不是他让你焦虑」,而非如何缓解焦虑。

▲基本上没人愿意背责任,所以这种表述方式,往往带来争吵

类似的,当我们

习惯把「事」简单粗暴地上升到人

,当我们接受「一点小事就可以说明人品崩塌

(讨论不了技术问题的人最喜欢讨论人品)

」的逻辑后……

这套逻辑,也有可能在我们某件事做得

不够完美

的一天,反过来

否定我们自己

。

「我怎么连这么简单的事都做不好?我是不是

太没用

?」

「为什么我的朋友都不喜欢我?是不是我是个

烂人

?」

「为什么他说我做的事不行?是不是他觉得

我没有能力

?」

看到这,有没有发现一个问题?

当我们把

原因简单地归给「人」

,虽然看似分析过程简单了,但往往引起一系列复杂问题和情绪,包括降低可信度、激起对立等,还往往带来

思维能力的退化

。

而当我们

接受人是很复杂的

,尽量专注在「事」之后,虽然看似分析过程复杂了,但思维能力反而得到了强化,

心态往往也会更积极

——

「

我做成功的事

有ABCDE,都比这件事难,所以

不是我能力不行

。

简单的F没有做好,

是因为

时间紧迫。时间紧迫是因为计划预留时间不够,和在E的环节耽误了,最后也忘记统一检查。

对此,

下次

要留出至少1小时的空余时间,每隔1.5小时检查进度,交上去之前一定要统一检查。」

试图简单地处理世界,往往会得到复杂的负面结果。承认复杂的存在,单纯就事论事,反而可化繁为简找到方向!

总结一下,基于种种原因,其实我们往往都习惯于「对人不对事」——偶尔有一点,也

不用对自己太苛刻

!

但也因为这样,要提升情商,让对方感受到自己的友善,给自己的人际加上「润滑剂」,就最好

通过刻意练习

,有意识地让自己从思维到表述,都尽量「对事不对人」「有理有据」。

首先,尽量避免简单粗暴盖棺定论式表述

,比如「他什么都不懂」「他自己就不怎样」,

而尽量把讨论的对象,换成「行为」。

老祖宗在这一点上,倒是颇有智慧。文言的说法是,

勿因人废言,也勿因言废人

。白话的说法是,智者千虑必有一失,愚者千虑必有一得。

以这种态度,更容易

平和地对待别人身上的优缺点

,

更客观准确地评价别人或自己

——这不仅让我们对别人态度更好,也会让我们自身的形象看起来

更公正客观、有可信度

。

▲即使是很厉害的人,「针对人」下定论时,也很容易让人反感

其次,在表述自己的判断时,最好不仅给出结论,也要

给出证据和理由

——简单来说,做到

有因有果

。

简单例子,如果你说「他人品不行」,听起来就很武断,反而让你自己显得很负面。

但如果表述成「我之前

听到他在背后说他最好朋友的坏话,也听他朋友说他很喜欢在背后讲人不好,虽然有人就是忍不住,但这种行为真的让人觉得他人品不行

」,就会显得

就事论事

得多。

▲有些人虽然说话不温和,但有理有据,给人感觉依然还好

事实上,如果你有意识地重新梳理自己的表述,会发现,这个过程也会让我们重新审视我们要

表达的内容

:

我的这个观点或感觉,是基于确切可查证的

事实

,还是基于不确定的

揣测

?

我所掌握的事实,是否

足以推出

我想要表达的结论?是否受我的

主观感情

影响?

▲如果没有这个过程,我们就很容易陷入「疑人偷斧」的思维困境

在这个过程中,也一定要记得坚持「

对事不对人

」的思维习惯——

从人性来讲,发生冲突时,几乎没有人会愿意承认是自己的责任。如果还用「对人思维」,就很容易归因为「他就是人坏」「他是存心的」。

但如果我们把重点放在「行为」,重新梳理「行为」和「感受」的因果,往往会发现,有时候,并不是谁太坏,而是

两方都有小问题

,而这些小问题

在特定环境下

变成大不快——但并不是谁的错!

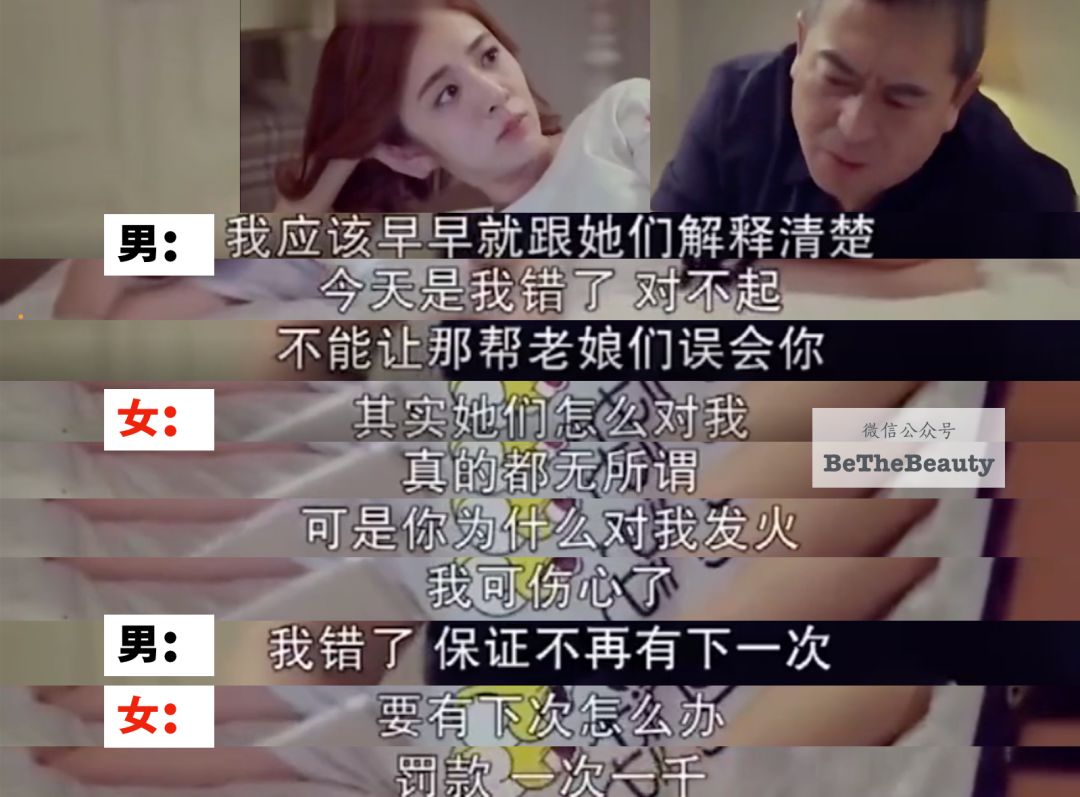

▲心平气和地交流,你的哪一「行为」让我有那种「感受」,才能真正沟通

第三,表述时,尽量使用平等的语气、建议的口吻。

比如李佳琦,同样的话,如果他说成「你们这样很low诶」,肯定会犯众怒——所以你很不low咯?你是哪根葱啊!

只有

站在对方的角度

,提出「这样说对你不好」,「希望/建议大家不要这样」,才能最大限度地

降低对方的反感

——

董卿知识点够多了,但提意见的时候,也会用「似乎」「你有没有想过」等词句,以建议的方式,来

缓和语气

,不仅让受众,观众听了也

不反感

。

而上文董卿的评论之所以很棒,不仅因为她在「表述方式」上的成功,还因为她不仅指出了「哪里有问题」,还把重点更多放在「

如何做

」上——

这就引到最后一点关键:

尽量平和地表述自己的感受和期待,用逻辑、事实和分析,让对方做出符合双方利益的行为。

受文化影响,我们其实不被鼓励去表述自己的感受与期待,但我们又往往会希望对方

按自己的期望行事

——

这个时候,很多人会选择一些很「对人」的

错误沟通方式

,力图让对方就范。

比如,在

《非暴力沟通》

中,作者就详细列举了常见的沟通错误,包括用

道德标准评判对方

(你不这样做你就没有同情心),用「你让我」

推卸责任

(我之所以骂你是因为你让我生气),

威胁对方会受到惩罚

(如果你不这样做,你就没有前途)等。

▲《失恋巧克力职人》里另一妹子,就试图通过道德批判,让男主讨厌十元,结果适得其反

坦白说,上文提到的错误沟通方式,几乎是我们每个人的

日常

——要改,真的不容易。

但只有深刻意识到,这种表述方式,即使能让对方就范一两次,也会激起对方的

反感和对抗

,最终不仅不能达到我们的目的,还会让我们自己的

形象变差

,才会铁了心想改。

▲失巧中的妹子,最后就醒悟了自己的局限

事实上,

正面而积极

的表述,往往会给人更好的感觉,得到对双方都更好的效果。

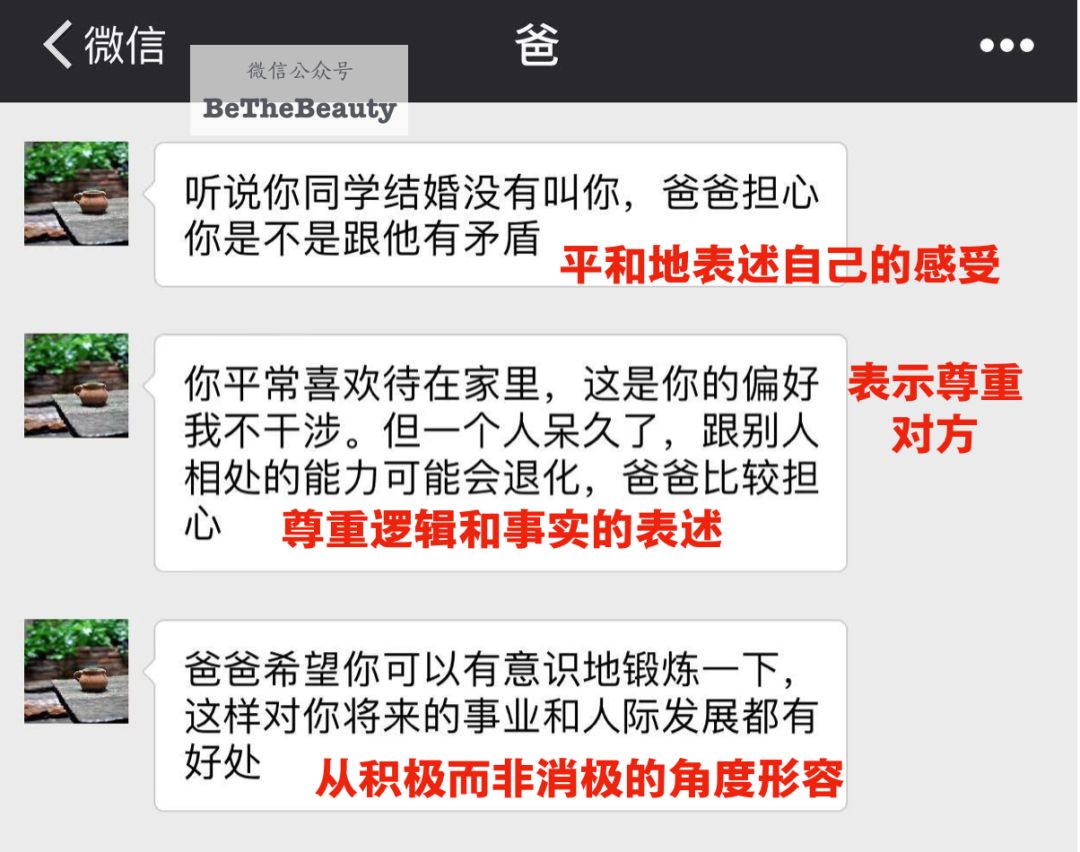

比如,如果上文我爸能这样表述,是不是就顺耳得多?

▲如果父母都能这么心平气和、有理有据的和我们沟通,亲子关系应该会缓和很多

再比如,

比起「你就是不关心我」,「如果你做XX的话,我会感受到你很在乎我,期待看到!」会让你另一半

有头绪和动力

得多。

▲

十元小妖精就很懂用正面的反馈引导对方的行动哦~

从符合本能又轻松的「对人」思维,转化成需要思维能力的「对事」思维并不容易,但

从改变表述起

,会是不错的

第一步

:

从「你让我感觉」变成「我感觉」

(不转移责任)

,到「我因为什么感觉」

(梳理原因)

,再到「我因为什么而感觉,希望你做出」

(平和表达期待)

。

当越来越多人发现「就事论事」这种表述方式更有效,我们也就会生活在一个

更平和理性的环境中

——希望这篇推送,能够推动这一进程啦!

参考资料:

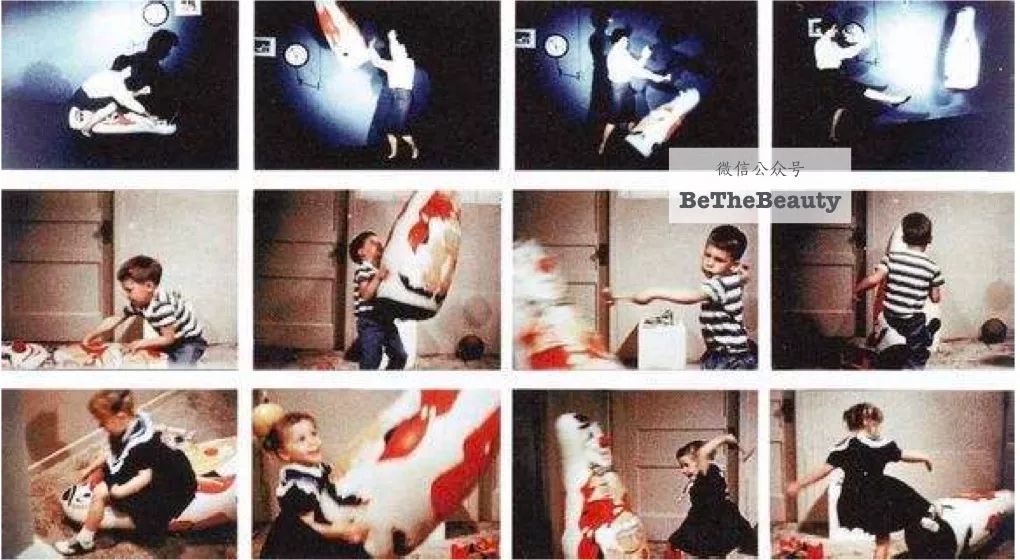

[1]Bandura, Albert; Ross, D.; Ross, S. A. (1961). Transmission of aggressions through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582.

[2]

Edward S. Kubany David C. Richard Gordon B. Bauer Miles Y. Muraoka. Impact of assertive and accusatory communication of distress and anger: A verbal component analysis

[

3]

马歇尔·卢森堡.(2009).

非暴力沟通

看不懂或看不够?还可以看:

成功关键

/

工作变美

/

表达结构

摆脱学生气

/

职场达人技巧