在“现代妇科手术之父”光环的背后,是美国医学界上空徘徊的种族主义幽灵。

文|梦吉

1845 年 6 月的一天,阿拉巴马州首府蒙哥马利城郊的韦斯科特种植园,17 岁的黑奴孕妇阿娜尔卡已难产三天,如果成功生产,她的孩子也将自动成为主人的奴隶。

为了保全自己的“财产”,主人请来 32 岁的种植园医生辛斯,为阿娜尔卡动产钳助产手术。

▍

被认为是“现代妇科手术之父”的

J.·马里恩·辛斯(J. Marion Sims,1813-1883)

当时他们还不知道,这一幕将成为医学史上一段重要故事的开头,更不会知道,接下来的故事会让辛斯享尽荣耀,又在一百多年后饱受唾骂,成为一段黑暗历史的象征。

不幸的是,辛斯没有过妇科手术的经验,未能救活孩子。阿娜尔卡虽然活了下来,但也因产伤导致生殖道和膀胱之间形成尿瘘,无法控制漏尿,外阴部长期浸泡在尿液中,失去了正常生活的能力,也无法继续在种植园劳动。

阿娜尔卡的主人自然损失惨重,不但没能得到阿娜尔卡的孩子,而且阿娜尔卡也残疾了,还要去买一个新的黑奴来代替她。

辛斯由此意识到,成功的机会正摆在他面前。此前十年,辛斯都在蒙哥马利做全科医生,当地人口的四分之三都是自由黑人和黑奴。如果他能成功修复黑奴的膀胱阴道瘘,种植园园主就能节省大量成本,他作为掌握这一技术的医生,必定名利双收。

辛斯买下了阿娜尔卡和其他 10 名患有膀胱阴道瘘的黑奴,在自家后院搭起一栋斯巴达式的木头建筑。从 1845 到 1849 年,他在这 11 名黑奴身上做了 40 多次膀胱阴道瘘修补的实验。

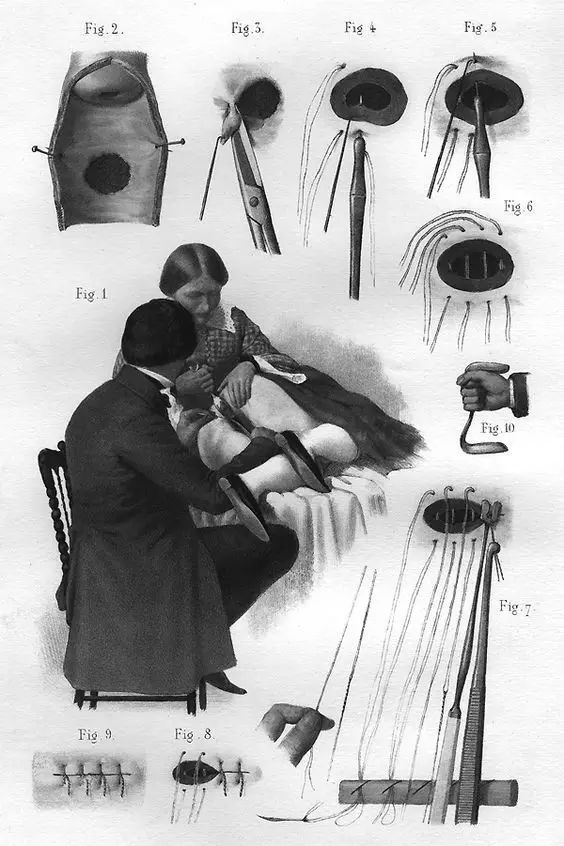

▍照片中身着黑色长外套的是辛斯,左边两名白人男性是实验初期的助手医生,坐在桌上的是黑奴露西,白色幕布背后的是阿娜尔卡和贝琪。这三人是关于辛斯的历史记载中少数留下名字的实验对象。

在 19 世纪,之所以有女性患上膀胱阴道瘘,主要是因为骨盆窄小导致难产,结果助产手术损伤造成感染。19 世纪上半期,陆续有报道修复膀胱阴道瘘的个例,但成功难以复制。

膀胱阴道瘘修复之所以困难,还有一个社会原因:医生行业由白人男性主导,而他们拒绝检查女性的身体,认为有“性侵犯”的嫌疑。

辛斯先是发明了检查女性阴道时的辛氏卧位和辛氏阴道窥器,将尿瘘的位置、大小、形状的探查向前推进了一大步。在他对阿娜尔卡的第 30 次手术中,他又采用银线对伤口进行缝合,规避了此前几十次实验后伤口缝合撕裂后再度感染的问题,手术大获成功。辛斯医生由此确定了膀胱阴道瘘修补的一套方法。

▍

辛氏阴道窥器

从此以后,辛斯毫无争议地成为了“现代妇科手术之父”,他在纽约创立了第一家妇女医院,推动妇科成为美国当代医学的一个独立分支。

1883 年辛斯去世后,《纽约时报》在讣告中写道,“对女性疾病的治疗远在其同行之上,对于医学作为一门科学作出了难以衡量的贡献。”纽约第五大道靠近中央公园处还有一尊辛斯雕像,上面刻着“女性无私的恩人”。

在雕像的阴影下,覆盖的是手术台上忍耐的黑奴。辛斯作为伟大医生的声誉,将因为她们在实验中的遭遇而遭到沉重打击。

辛斯在实验治疗膀胱阴道瘘的过程中,始终没有为病人用任何形式的术中麻醉,被她用作试验品的 11 位女黑奴因此饱受痛苦。

历史学家华盛顿对辛斯的手术做了如下描述还原:

“每一次手术都像是奴隶和医生之间的激烈争执,每个黑人女性的身体都像是血淋淋的战场。每一名赤身裸体、未经麻醉的黑奴女性都被医生强行控制住,在她莫大的痛苦中,辛斯坚定地切开,然后缝合她的外阴。倘若在场的白人助手医生不堪忍受而逃离,控制住手术台上的黑奴,便是其余在场黑奴的任务。”

▍辛斯手术过程还原

辛斯也并非因为时代和技术局限,无法为黑奴做麻醉。早他开始连续实验前,南方医学杂志便有用乙酞作手术麻醉的报道。在手术实验的第二年(1846 年),位于波士顿的麻省总医院通过让病人吸入乙酞进行麻醉,成功实施了血管肿瘤移除术,在全美广为传播。次年,较之乙酞成本更低、剂量需求更小的氯仿被引入产科手术。

当然,在 19 世纪的南方,医生确实对新型手术麻醉多持保守态度。然而这并不能构成辛斯不做术中麻醉的理由,因为他甚至没有使用 19 世纪前半期最常见的手术麻醉药——鸦片。

▍鸦片酊剂

从辛斯的自传中更可得知,他熟知鸦片能缓解疼痛,只是用在了别处:“每 24 小时提供至少两次大剂量的鸦片,这能使她们神经镇定,充满希望,缓解尿液的烧灼感,能让两周的痛苦变得可以承受。”

他让这些黑奴对鸦片上瘾,但只在手术完成后到下一次手术前提供。辛斯给黑奴用鸦片,更多用来控制她们对手术的抗拒。

尤其让辛斯后来以种族歧视者的面目载入史册的,是在 1857 年,他在纽约医学院的演讲中回顾在蒙哥马利的实验时说:“她们的痛苦还没到需要手术麻醉的程度。”而在修复术获得成功后,无论是对蒙哥马利的白人女性,还是 1856 年后在纽约对白人女性病患的修复术,辛斯都提供了麻醉。

对黑奴女性,或者说整个黑奴群体疼痛感的轻视,几乎是辛斯职业生涯的基本信条。30 年代中期,刚成为执业医生的辛斯接收治疗了许多患有手足强直的黑奴小孩。如今看来,这是严重营养不良导致的代谢失调症状,而辛斯当时认定是黑奴儿童出生时头骨错位所致。在自传中,辛斯记录了如何对黑奴儿童的头骨钻孔,同样也没有使用麻醉。

▍辛斯自传

The Story of My Life

辛斯的实验虽然最终获得成功,被实验的黑奴也并非都能分享其成果。阿娜尔卡就在最后一场手术实验后,死于反复手术后的细菌感染。

更悲惨的是,辛斯对待黑奴的方式,在南北战争前美国的医学实践中并非偶然。

在种植园时代,医生用黑奴做实验的不在少数。即使像托马斯·杰弗逊这样对黑人表示过同情的政客,也曾为了比较两种针对天花不同的接种方法的有效性,对自己和邻居家的两百多名黑奴进行了种痘实验,直到实验成功后,才正式对白人进行疫苗接种。

比辛斯时代稍早的“卵巢切除术之父”伊夫莱姆·麦克道尔医生,也是在对黑奴女性进行了数次没有麻醉的手术实验后,成功完成了卵巢切除。

▍

伊夫莱姆·麦克道尔(Ephraim McDowell,1771-1830)

19 世纪的《南方医学手术杂志》刊登的文章中,更是有半数原创文章的结论都源于对黑奴进行的医学实验,过程充满强制、痛苦、危险,甚至不以治愈为目的,无法以当下的医学伦常标准来衡量。

而且,辛斯对黑人的偏见,如认为黑人比白人的疼痛感更低,黑人的头骨比白人更厚、神经系统没有白人敏感、黑作为一种疾病让他们缺乏痛感,作为种植园经济体系中错误的生理学信念,对美国医疗发展的影响往往延续至今。

上世纪 30 年代至 70 年代,种族歧视给美国医学界留下了最大的阴影:在美国公共卫生服务的主导和阿拉巴马州的塔斯基吉黑人学院的配合下,研究者对阿拉巴马州乡村的黑人美国人开展了 40 年的梅毒研究。这一项目以理解梅毒的自然发展进程为名,对 300 多名患有梅毒的黑人男性进行长期研究。研究期间,主体为白人的研究组对研究对象进行了不以治疗为目的的抽血和脊椎抽液。

▍研究对象正在抽血

在 40 年代盘尼西林被发现可以有效治疗梅毒时,研究组甚至隐瞒了这一信息,并阻止研究对象在研究项目以外寻求治疗方案。直到 1972 年因信息不慎泄露给媒体而终结研究时,大多数黑人病患都已死于梅毒及其并发症,活下来的少数中,妻子和孩子也大多染上梅毒。

这一研究产生了灾难性影响,大大降低了黑人的就医意愿,使得任何形式的针对黑人群体的公共健康干预都难以施行,包括降低艾滋病传播而在黑人社区推行的针筒交换项目。

临床试验中黑人的参与度也受到严重影响:90 年代末,全美医疗协会杂志发表的一项研究中,记录了各种拒绝参与预防中风临床试验的原因,其中,持续拒绝参与实验的黑人有三分之的人声称,他们担心被当成豚鼠(

Guinea Pig

)一样利用。这些人的受访家人和朋友中,超过 80%的人持有同样的担忧。

▍豚鼠又名“几内亚猪”,是科学实验中常用的实验动物

当下美国医疗所体现的黑白种族之间的不平等及冲突,也几乎都能在这里找到线索。

2016 年发表于《美国国家科学院院刊》的一项对住院医师对黑人白人生理差别认知的调查表明,哪怕是在具备专业医学训练背景的医学生和住院医师,仍有许多认为黑人对疼痛的感受低于白人。而有这些错误认知的医生,在提供诊断意见时,更容易犯给黑人病患开低于正常用量的镇痛药。

2015 年,乔治·华盛顿大学对全国医院急诊数据库进行分析后发现,医院急诊部对于黑人和白人儿童阑尾炎的镇痛治疗和管理存在着差异。同被诊断为阑尾炎,在极度疼痛的情况,黑人儿童获得阿片镇痛药物明显少于白人儿童。而同被诊断为中度疼痛时,黑人儿童可能什么镇痛药物都没有。

患转移性肿瘤的黑人病患中,只有 35%的人获得了符合世界卫生组织规定标准的镇痛药物,而白人的这个数字是 50%。另一项研究中,医生和病患同时被要求对病人的疼痛进行打分,医生低估黑人疼痛的比例,远高于低估白人疼痛的比例。

辛斯已经去世一百三十多年了,但种族偏见的内伤至今仍难完全愈合。