➤

随着消费者对汽车安全性有了越来越多的“关注”,素有“中国IIHS”之称的中保研C-IASI指数也得到了越来越多消费者的重视。大概是因为,C-IASI就像是个照妖镜,平日里看起来光鲜亮丽的一些车,到中保研那里去撞一下,指不定就能撞出妖来。

我们昨天刚写了帕萨特,今天不打算再针对某一款车“开涮”,因为最近出成绩的几款车结果都颇为喜人。

车辙君今天要讲的是,在中保研C-IASI指数中,最为神秘的一个项目,因为它并不用来评判汽车的安全性,并且绝大多数车型都“喜提”最差的P评级。

这个项目叫做:

耐撞性与维修经济性指数

。

这一项叫做“耐撞性与维修经济性指数”的科目,由于盛产P评级,所以也被称作“P评级批发部”。其实这个名字发源于另一个素有“五星批发部”之名的汽车安全测试机构。是的,那款在中保研撞出了妖的车后来也主动向该“五星批发部”发去了测试申请。之所以那个机构被称为“五星批发部”,自然也是因为他们那里盛产五星安全评级呗。车辙君其实还挺期待这一轮主动申请测试的结果,毕竟想看看谁会打谁的脸。

说回中保研的“耐撞性与维修经济性指数”,在参与了这一项目评定的38款车当中,

只有1款

获得了最好的G评级,而获得P评级的车型则达到了26款,不及格率达到68.4%。

各位一定很想知道获得G评级的那款车是谁,车辙君可以先告诉大家,是斯柯达的

柯迪亚克

。

不过很遗憾,尽管柯迪亚克在“耐撞性与维修经济性指数”上拿到了全场唯一的G,但在“车内乘员安全指数”这一项只获得了刚刚及格的M评级,原因是在两项关键的碰撞测试中,25%偏置碰撞测试只获得了A评级,而侧面碰撞则获得了P评级。总体来说,柯迪亚克的安全性评价并不高。

但它却在“耐撞性与维修经济性指数”获得了G评级,可见,“耐撞性与维修经济性指数”评的

并不是

安全性。只是因为“耐撞性与维修经济性指数”这个名字有点长,且有点绕,所以乍一看好像也跟安全性有着不小的关联,尤其是“耐撞性”这三个字,大家很容易就会联想到,耐撞就是安全。

这里又要再次纠正一个误区,即便是我们平时口头上说的“耐撞”,它也不能作为评判一辆车是否安全的标准。一辆车是否安全,应该是发生碰撞之后,由车内外乘员的受伤程度来衡量的,这也是国内外各个大大小小的汽车安全性评价规程的切入点。

那么中保研所说的“耐撞性与维修经济性指数”,到底是怎么回事?

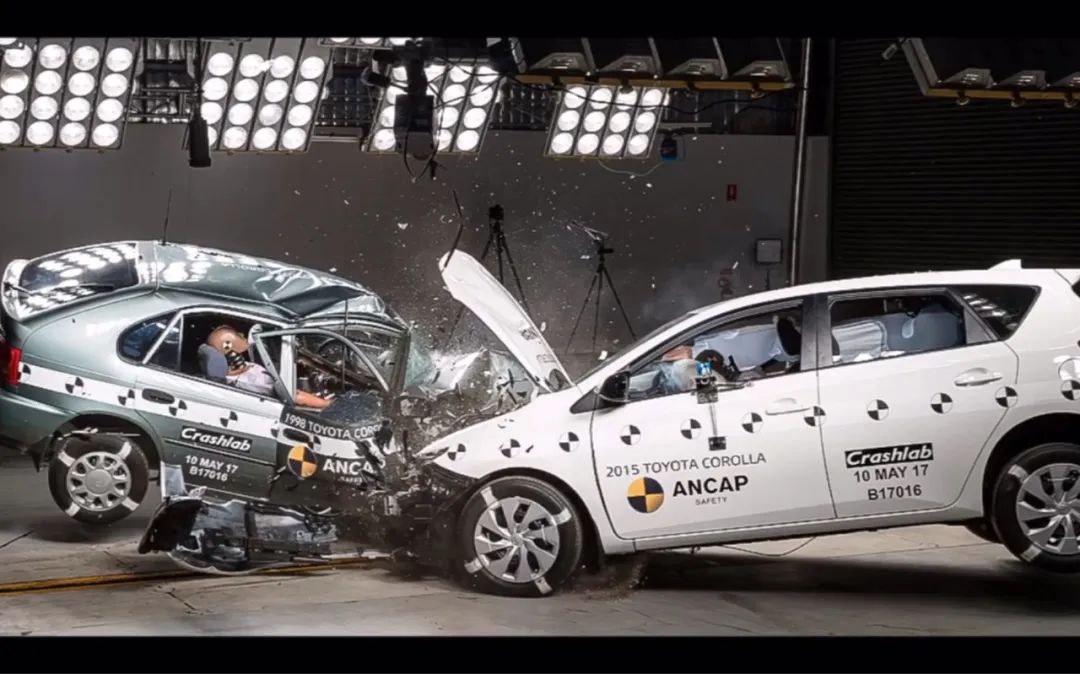

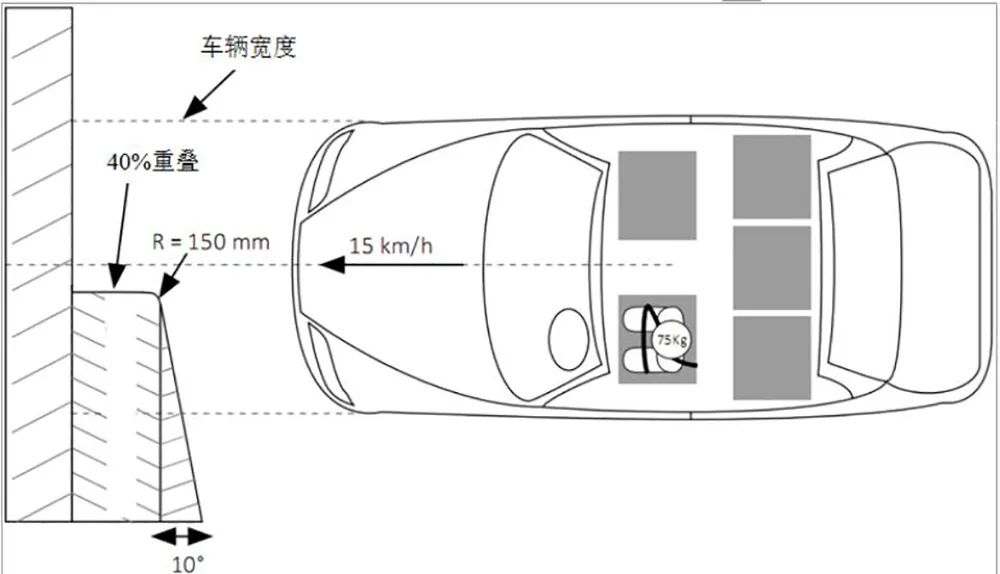

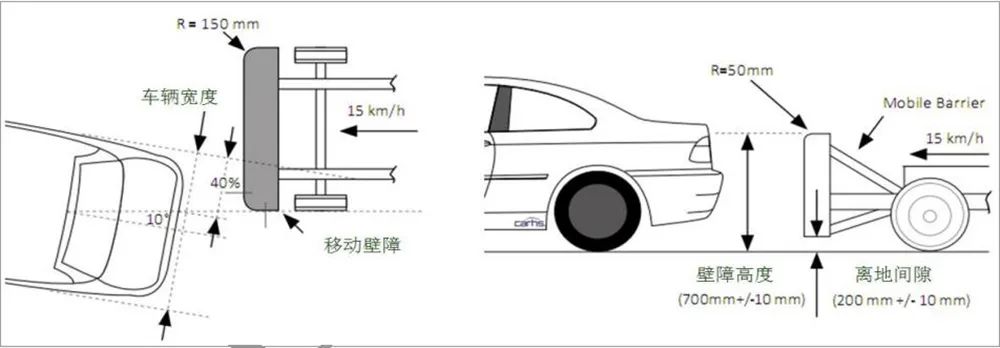

中保研的“耐撞性与维修经济性指数”是基于同一类碰撞测试下的两个测试来评定的。同一类,指的是低速碰撞测试,低速有多低?非常标准,

15km/h

。而两个测试的不同就在于,一个车辆移动正面撞向固定壁障,一个是移动壁障撞向静止车辆的尾部,分别模拟追尾和被追尾。

引用中保研官方的定义,耐撞性,是车辆承受碰撞力的能力以及车辆吸收碰撞能量和吸收碰撞能量过程中对于物理位移、变形的控制能力和对结构和高价值零部件损伤的保护能力。

听着比“耐撞性与维修经济性指数”还要拗口得多,车辙君来给大家翻译翻译:

耐撞性衡量车辆在低速发生碰撞时的承受能力,车辆受损程度越小,耐撞性就越高。

而这里的受损程度,也有非常明确、具体的量化标准,包括车辆在碰撞前和碰撞后的闭合件间隙测量、下车体变形测量、安全系统检测、电测量数据采集和四轮定位参数测量。

其中,前两项关于

闭合件间隙

和

底盘变形量

的测量最为重要。

首先是当所有测量点的最大变形量≤2mm且变形和间隙>0mm时,可得满分的3分;当每存在1个测量点的变形量>2mm或变形后间隙≤0mm时,则减去0.5分,依此类推,最低分为0分。

然后是底盘变形测量,当所有测量点的最大变形量≤3mm时,可得满分3分;当每存在1个测量点的变形量>3mm时,则减去0.5分,依此类推,最低分为0分。

正面和尾部的低速碰撞测试测量点不相同,且正面和尾部的测试分别计分,在耐撞性方面满分都为6分。在“耐撞性与维修经济性指数”上作为标杆的斯柯达柯迪亚克,正面获得5.5分,尾部获得6分,奠定了好成绩的基础。

相比起耐撞性,维修经济性这个名词听起来就容易理解得多,它用来衡量车辆在碰撞受损之后维修成本的经济性,说白了就是修起来贵不贵的问题。

维修经济性的评价方式基于低速碰撞测试后,在耐撞性评价里统计的损伤明细的基础上,计算车辆修复所需要的费用。

它的计算公式为:X=

(修复费用/新车指导价)

×100

(%)

,只是正面碰撞和尾部碰撞的评分基准不同,正面的X<3时,可得此项目的满分24分,X≥14.5时,则得零分;尾部得X<0.5时,可得此项目的满分24分,X≥6.25时,则为零分。

维修经济性这一项目考核的其实跟前一段时间大家高度关注的一个概念相关:

零整比

。

“耐撞性与维修经济性指数”最终得分由车辆的前后部耐撞性与维修经济性加权平均计算而来,前部权重为2,后部权重为1。总分≥23,则获得G评级,总分<14,则为P评级。

我们再来看看“耐撞性与维修经济性指数”的“状元”斯柯达柯迪亚克的所有得分情况,正面维修经济性为19分,尾部维修经济性为20分,总分计算如下:【(5.5+19)×2+(6+20)×1】/3=25。

作为参考,我们看看同级别车型

三菱欧蓝德

的表现。欧蓝德在耐撞性方面,正面为5分,尾部为6分,仅比柯迪亚克差一点。但在维修经济性上,正面却得零分,尾部为17分。总分为:【(5+0)×2+(6+17)×1】/3=11,这就让欧蓝德在“耐撞性与维修经济性指数”这一大项上,只能获得最差的P评级了。

需要说明的是,如果在低速碰撞项目上,车辆的气囊起爆,则直接在“耐撞性与维修经济性指数”这一大项获得P评级,因为在这种低速碰撞情况下,不需要气囊起爆。而气囊起爆后需要大量的内饰维修成本,所以它具有“一票否决权”。

关于“耐撞性与维修经济性指数”的含义和评价机制我们大致已经介绍了一遍,这个项目在中保研的C-IASI四个大项中处在第一行的位置,虽然跟安全性不大相关,但对于中保研来说可能有着比较重要的意义。

我们并没有在25%小重叠率偏置碰撞测试的“始祖”——美国IIHS的评价项目里找到类似的维修经济性评价。车辙君认为其主要原因在于中保研的属性,这是一个非营利性组织,所以我们可以看到相比营利性组织“五星批发部”要公正且严苛得多的汽车安全性测试。

但也正因为它是非营利性组织,由几大保险机构成立,最终的运营成本始终得有源头,而源头就是,它们希望建立这样一个评分体系,未来将汽车的保险费用与“耐撞性与维修经济性指数”挂钩。“耐撞性与维修经济性指数”分数低的车型,保险费率相应的就要提高。只是短期内,这一举措都还处于酝酿期。